トップページ > エコアカデミー一覧 > 第20回 生活に密着したバイオマスの利用

2013.04.05

第20回生活に密着したバイオマスの利用

藤江 幸一(ふじえ こういち)

1951年5月栃木県生まれ。東京工業大学大学院修了、工学博士。80年東京工業大学資源化学研究所助手。オハイオ州立大学博士研究員を経て、88年横浜国立大学助教授、94年豊橋技術科学大学教授、07年横浜国立大学大学院教授。水環境保全、再資源化技術、循環型社会形成、バイオマス利活用などを研究。著書には、「ゼロエミッションへの挑戦」、「生態恒常性工学」、「よくわかる水リサイクル技術」などがある。

スタジオジブリ制作の「となりのトトロ」には昭和30年代前半の農村風景が映し出されており、里山から採った薪が煮炊きに利用され、家畜が田畑を耕す主役でした。灯りを点す電気とまだ数少なかった自動車やバイクの燃料を除けば、日々の生活はバイオマスによって支えられていました。もはやそのような光景を目にすることはできませんが、日常生活の中には利用した方が良い、利用しなければならないバイオマスが多々あります。潤いのある社会の実現を目指したバイオマスの有効活用について考えてみましょう。

なぜ農村風景は大きく変わったのでしょう?

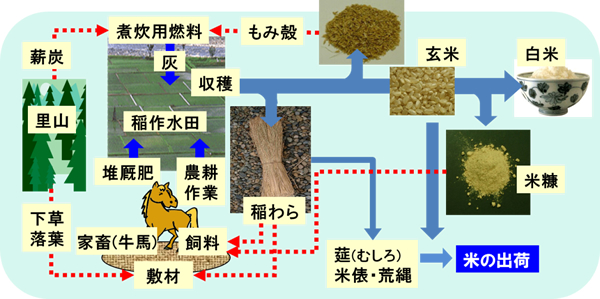

図1は、昭和30年代前半までの稲作を中心としたバイオマスの流れを示しています。里山の下草や落葉は家畜の敷材として利用され、窒素、リンなどの肥料分を含む糞尿を吸収することによって、上等な堆肥の原料となりました。里山の雑木から作った薪炭や籾摺りで発生したもみ殻が、農家の台所で煮炊き用の燃料として重宝され、焼却灰は肥料として田畑に施用されました。精米によって発生する米糠(こめぬか)にはビタミンやミネラルなど多様な成分が含まれており “糠漬け”などの食品加工に加えて、稲わらとともに家畜の餌にも活用されていました。

図1 昭和30年前半までの稲作を中心としたバイオマスの流れ

(東京大学・迫田章義教授の資料をもとに作成)

昭和34年の農家の可処分所得は年額で約28万円であり、勤労者世帯の2/3程度にすぎなかったことから、現金収入をもとめて専業農家から兼業農家への移行が急速に進みました。家畜に替わってトラクターが導入され、燃料は薪炭からプロパンガスに替わりました。その結果、里山を管理する必要も、そのための時間的余裕も無くなってしまいした。コナラやクヌギ等の雑木林は、その後、竹藪と化しつつあり、かつての里山は無残な姿に変わっています(写真1)。「となりのトトロ」で映し出された光景を懐かしみ、都会生活者の憩いの場として里山復活を求める声が強くなっていますが、もはや農村自身に里山を管理する必要性も、そのための余力も無くなっていると判断すべきでしょう。

バイオマスの利用は里山を救う!

竹藪と化し雑木林(栃木県鹿沼市)

里山が荒廃した最大の理由は薪、落葉、下草など里山で生産されるバイオマスへの需要が途絶え、里山を管理することが困難になったためです。憩いの場として、希少種を含む健全な生態系を保全する場として、最近、里山に対する期待が大きくなってきています。魅力ある里山を実現するためには、そこで生産可能なバイオマスやバイオマスを原料とした産物に対する需要を喚起することが必要です。クヌギやコナラはシイタケ栽培の原木となり、間伐材や端材はチップ化して地燃料として利用できます。雑木林を荒らす竹は工芸用途に加えて、チップ化して壁や床用の合板に加工することが可能になっています。現代のライフスタイルに適した薪や木材チップ用ストーブの開発と普及を推進すべきでしょう。 里山管理が行き届き、来訪者が増加すれば貴重な生態系の保全に対する関心も高まります。バイオマスとその加工品に対する需要も拡大すると期待できます。都市生活者やNPO、行政や関係機関等が農村地域と連携して、バイオマス利用を促進する取り組みが必要です。

檜原村では間伐材や端材などのバイオマスを地域で積極的に利活用する取り組みが行われています。これが憩いの場の提供、生態系の保全にも貢献できることを理解していただき、より多くの人による協力に結びつくことが期待されます(http://www.vill.hinohara.tokyo.jp/pdf/keikaku/baiomass_town.pdf)。

積極的に活用したい身近なバイオマス

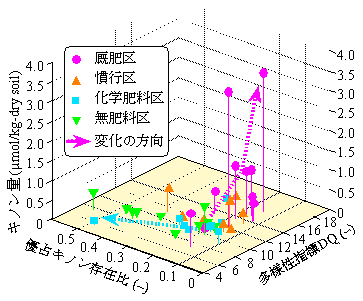

図2 堆肥の施用による微生物の増加と多様化1)

調理クズ、残飯などの生ごみや紙ごみなどのバイオマスが日常生活から発生しています。一人・一日当りの生ごみ発生量は250~300g程度ですが年間では100kgに、そして東京都全体では年間に100万トンにも達します。含水率の高い生ごみを分別すると都市ごみの発熱量が一気に上昇し、清掃工場での発電量や余熱回収量も増大します。もう一つのバイオマスが下水汚泥です。下水を1500m3処理すると水分80%程度の脱水汚泥が約1トン発生します。東京都の下水道普及率はほぼ100%に達しており、脱水汚泥の発生は日量3000トン、年間では100万トンに達します。

含水率が高い生ごみや脱水汚泥を焼却するには、水分を蒸発させるための余分のエネルギーが必要です。含水率が低い稲わら、もみ殻、木材チップや樹皮(バーク)等のバイオマスを利用して水分調整を行えば、生ごみや脱水汚泥の堆肥化が可能になります。ただし、重金属や有害化学物質などが多く含まれるバイオマスは、堆肥の原料には使えません。

図2には、堆肥化した牛糞を施用しながらキャベツとメロンを長年にわたり作付けした畑地から土壌を採取し、微生物の量と多様性の変化を、キノンと言う物質を指標として分析した結果を示しています1)。堆肥の大量施用(厩肥区)は、土壌有機物の増大、土壌微生物の増大と多様化を、それぞれもたらします。地力向上による作物の増収が期待されます。慣行区とは、堆肥と化学肥料を併用する一般的な施肥管理です。無肥料区や化学肥料区では、逆に土壌有機物量の減少、そして土壌微生物の量と多様性の低下が生じています。保水力や肥料保持力の低下が、地力の低下ももたらしていると判断されます。

高含水バイオマスからメタン発酵によってエネルギーを回収できます。無酸素で有機物の微生物分解が進行するとメタンと二酸化炭素の混合ガスが発生します。同時に発生する発酵廃液には窒素、リンなどの肥料分が含まれており、この処理は非常に厄介ですが、液肥として農地還元できれば廃液処理が不要になり、当に一石二鳥です。生ゴミ、家畜糞尿、水分調整剤などを混合して、固相でメタン発酵を行う技術も開発されています。

バイオマス利用の着実な促進には

食品加工残渣、生ごみ、下水汚泥等の再資源化に加えて、環境・生態系の保全など、多くの場面でバイオマスの利用が選択肢になります。バイオマス利用における物質収支、エネルギー収支と経済性の推定に基づいて、地域性も考慮しながら、そのメリット、デメリットを的確に把握して置くことが必要です。労力や経費等の負担者と受益者についても確認しておくべきでしょう。例えば、バイオマスから正味のエネルギー生産が見込めない場合でも、生態系保全や環境負荷低減、雇用創出などの波及的効果が十分に期待できる場合も考えらます。信頼できる定量的データや情報の提供を通して、広い視野での評価と合意形成を推進し、地域社会のニーズと受容性を反映したバイオマス利活用が進むことを期待しています。

引用文献

- 1)岡田、大沢、鈴木編著、環境保全・創出のための生態工学、p.102、丸善(1999)

本事業は、公益財団法人 東京都区市町村振興協会からの助成で実施しております。

オール東京62市区町村共同事業 Copyright(C)2007 公益財団法人特別区協議会( 03-5210-9068 ) All Right Reserved.