トップページ > みどり東京レター > 「くらし」の視点で考える防災とSDGs ――令和6年度武蔵村山市「みんなのくらしフェスタ ~防災とSDGs~」

みどり東京レターは、都内62市区町村が実施するイベントをわかりやすく紹介することを目的に、月に1回程度更新しています。ぜひご一読ください。

2025.01.31

第56号「くらし」の視点で考える防災とSDGs――令和6年度武蔵村山市「みんなのくらしフェスタ ~防災とSDGs~」

「みんなのくらしフェスタ」が開催された武蔵村山市民会館(さくらホール)の外観(左)。1階の展示室が会場となっていました(右)。

令和6年度武蔵村山市「みんなのくらしフェスタ ~防災とSDGs~」

- 開催日時

- 令和7年1月11日(土)・12日(日) 午前10時から午後3時まで

- 開催場所

- 武蔵村山市民会館(さくらホール) 1階展示室

- 主催

- みんなのくらしフェスタ実行委員会

- 参加者

- 308名

「くらし」って身近なテーマだけど、深掘りすると、

環境との結びつきがいろいろとあることに気づくんだね。

くらしに関する問題や情報を楽しみながら知ってほしい

令和7年の新年を迎えて間もない1月11日(土)、12日(日)の2日間にわたって、武蔵村山市民会館(さくらホール)において「みんなのくらしフェスタ」が開催されました。このフェスタは、昭和48年から平成29年にかけて45年間続けられてきた「消費生活展」の趣旨を引き継いで、平成30年度に名称及び内容をリニューアルして開催されているイベントです。

「消費者問題」「食の安全」「健康」「環境問題」「防災」など、様々なテーマを取り挙げ、「くらしに関する問題や役立つ情報を、多くの方に楽しみながら知ってもらう」という目的を持って、パネル展示やフードドライブ、消費生活相談員への質問コーナー、子ども服などの交換の場となる おさがりひろば などが用意されていました。

今年は、小中学校に配布したチラシも功を奏し、ビーズストラップ作りをメインとしたハンドメイド体験やシールラリーなどが人気を呼んで、開場時間の前から来場者が並んで待つ盛況ぶりでした。

フェスタの開場時間前から入り口に並んでいた来場者のみなさんが、開場とともにお目当てのブースへ。両日ともに会場が狭く感じられるほどの人出となりました。

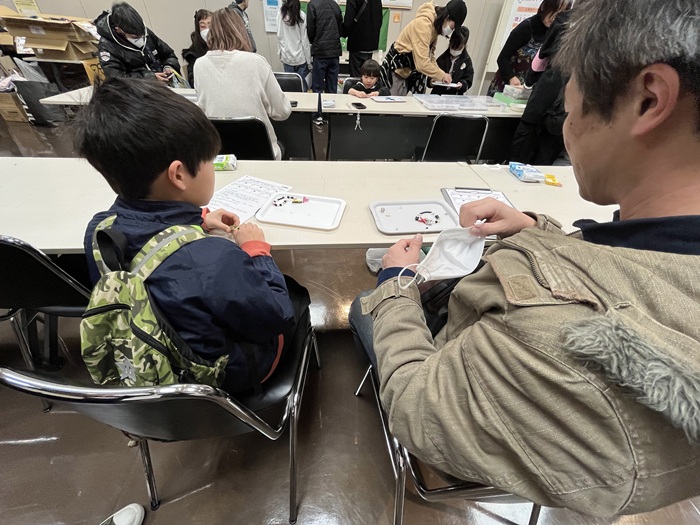

ハンドメイド体験コーナーではビーズストラップ作りが行われました。大人子ども男女問わず大勢の人が集まり、オリジナル作品のための材料選びにも熱が入る様子で、魅力的な体験コーナーになっていました。

ストラップ作りでは、気に入ったビーズや飾りを選んで揃えたら、パーツをテグスのような細糸でつないでいきます。素早く仕上げた子どもさんが、細かいビーズの糸通しに手こずるお父さんを見守るほほえましい光景も見られました。

防災意識を高めよう

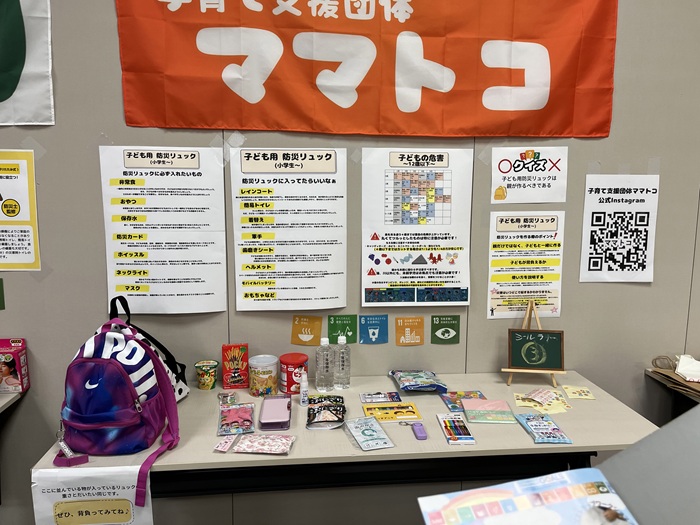

今年度のフェスタのテーマ「防災とSDGs」は、近年の激甚な自然災害が多発する状況を反映していて、展示内容も災害が起こった際の備えを喚起するものが中心になっていました。SDGsからは「2. 飢餓をゼロに」や「3. すべての人に健康と福祉を」「11. 住み続けられるまちづくりを」などが掲げられ、突然襲ってくる自然災害から、いかにくらしを守るかを考えるものになっていました。

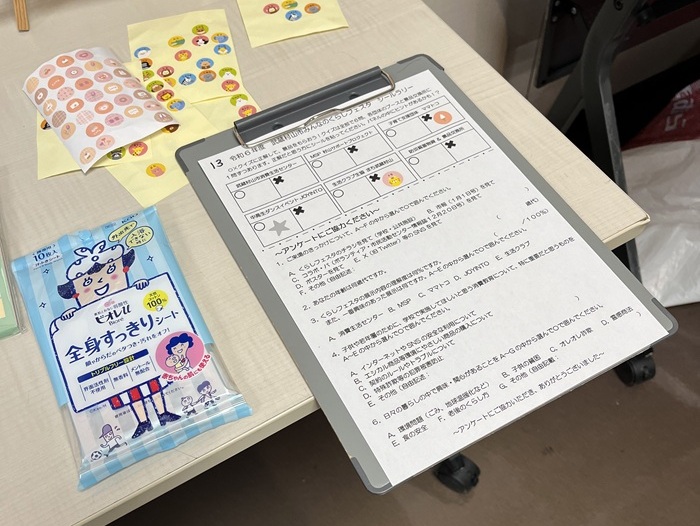

各展示ブースには、質問コーナーが設けられていて、質問に答えるとシールを貼って、全問解答すると景品がもらえます。多くの人が質問と解答のヒントを探しに各ブースを巡って、シールラリーにチャレンジしていました。

防災備蓄品の展示コーナーでは、備蓄品を揃えるときのアイデアなどがまとめられていました。食料品だけでなく、折り紙や色鉛筆なども置かれていて、避難所でストレスを和らげるための準備も重要なことがわかりました。

シールラリーでは、展示コーナーにある質問に答えてシールを貼り、コンプリートすると景品がもらえるようにして、各コーナーに来場者を集める工夫をしていました。

ローリングストックと食料を作り続ける支援を

会場では市の備蓄品から非常食の配布が行われていました。非常食を配っていたフェスタ実行委員長の宇部さんからは「非常用の食料は、消費期限がすぎていないかチェックを兼ねて時々消費し、常に新しいものに交換していく“ローリングストック”が大切」というお話を伺うことができました。ローリングストックによって、非常食の消費期限切れを防ぐとともに、そうした意識付けを習い性にすることで、日々のくらしの食品ロスを減らすことにもつながります。

生活クラブの展示ブースでは、質問コーナーに「お米はできるまで6か月 ○か×か」という問いを掲げ、お米ができるまでの手順と収穫までには長い期間がかかることを示していました。安定供給には日頃からお米を食べて生産者を支える生活が大切であることがわかりました。

「消費生活展」から発展した「みんなのくらしフェスタ」は、なるべく多くの人に気軽に参加してほしい、市民とともにくらしと環境や産業などとのつながりを考えていこうという主催者の思いがつまった温かいイベントでした。

非常食の無料配布をする「みんなのくらしフェスタ」実行委員長の宇部さん。消費期限を見ながら“ローリングストック”をしていくことの大切さを教えていただきました。

生活クラブの鈴木さん。令和6年には一部で米不足が伝えられ、消費者の不安感が膨らんだことを例にして、「お米はすぐには収穫できないから、常日頃からお米を食べ続けて生産者を支えていくことが大切」というお話を伺いました。

関連リンク

本事業は、公益財団法人 東京都区市町村振興協会からの助成で実施しております。

オール東京62市区町村共同事業 Copyright(C)2007 公益財団法人特別区協議会( 03-5210-9068 ) All Right Reserved.