【第72回】都心部だからこそ必要なみどりへの取り組みは、都市の自然のポテンシャルを再評価することでもある(豊島区教育委員会の環境教育の取り組み)

2016.05.20

新庁舎の10階にできた屋上庭園、「豊島の森」

池袋駅東口に降り立つと、駅前のオフィスビル群の間から高層マンションがいくつか望める。中でもひときわ高くそびえ立つのが、2015年5月にオープンした豊島区役所の新庁舎が入る「としまエコミューゼタウン」。といっても、区役所は9階までで、駅前から望める高層部分は分譲マンションになる。

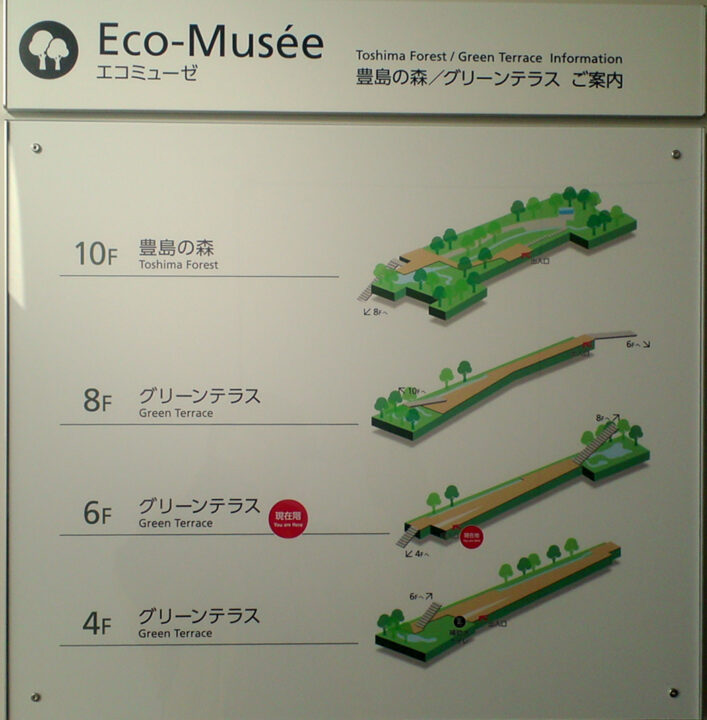

地上49階、地下3階のモダンなこの建物は、1階の一部及び3~9階が区役所、1・2階に商業施設が入り、間の10階には、屋上庭園「豊島の森」が整備され、4階・6階・8階には外階段で10階まで結ばれたグリーンテラスが設けられている。11階以上にはマンション約430戸が入っている。マンションを併設する役所の本庁舎は全国初。最寄り駅となる東京メトロ有楽町線の東池袋駅とは地下通路で直結しており、池袋駅からでも徒歩約9分とアクセスもよい。

吹き抜け構造のアトリウムになっている庁舎内部から専用エレベータで10階まで上がると、屋上庭園「豊島の森」の入口がある。外に出てみると、下から仰ぎ見た以上に高度感があり、眼下の街の眺望が開けている。4F~10Fの高低差約34メートルは、武蔵野台地のこの地と神田川との高低差とほぼ同じ高さになっているという。

庁舎内は、吹き抜け構造のアトリウムになっている。

各階には美術品を展示して来庁者を迎え入れる。

3階のエスカレーター脇には、豊島区の夜桜に羽ばたくフクロウの陶板焼き製のオブジェクトを設置。反対側にもう1台北欧の針葉樹の上空を飛ぶフクロウを設置し、間には教育委員会のフクロウ・コレクションもガラスケースの中に展示している。

木々が植えられた庭園の中を小川が流れ、せせらぎの音が響く。爽やかに吹き込む風も心地よい。

「豊島区には川が見当たりません。かつては谷端川や弦巻川、水窪川など区内にあった池を水源とした小さな川が流れていましたが、市街地化に伴って暗渠化されていきました。そのため、ここ「豊島の森」では、10階の屋上庭園から4階まで、2階ごとにグリーンテラスを設けて外階段で結び、木を植え、小川を流しています。全長100メートルの小さな川ですが、区内の子どもたちは川の音を聞くこともありませんから、わざと水しぶきをつくって、せせらぎの音をつくり出しているのです」

ご案内いただいたのは、豊島区教育委員会の三田一則教育長。新庁舎を建てる計画段階で、屋上庭園の構想は教育長の担当となった。計画を立てるに当たって、区内の小学生全学年の児童約7千人に、「どんな森をつくりたいか、君たちの意見を聞かせてほしい」とアンケートを取った。「小川がほしい」「池がほしい」といった子どもたちの意見を生かしながら、武蔵野丘陵の一角をなしていたかつての風景と自然の生態系を復元し、将来世代の子どもたちにつなげるための場づくりを設計のコンセプトにした。

豊島区新庁舎屋上に開設した「豊島の森」。

「環境」の入り口は、まずは“体感”してもらうこと

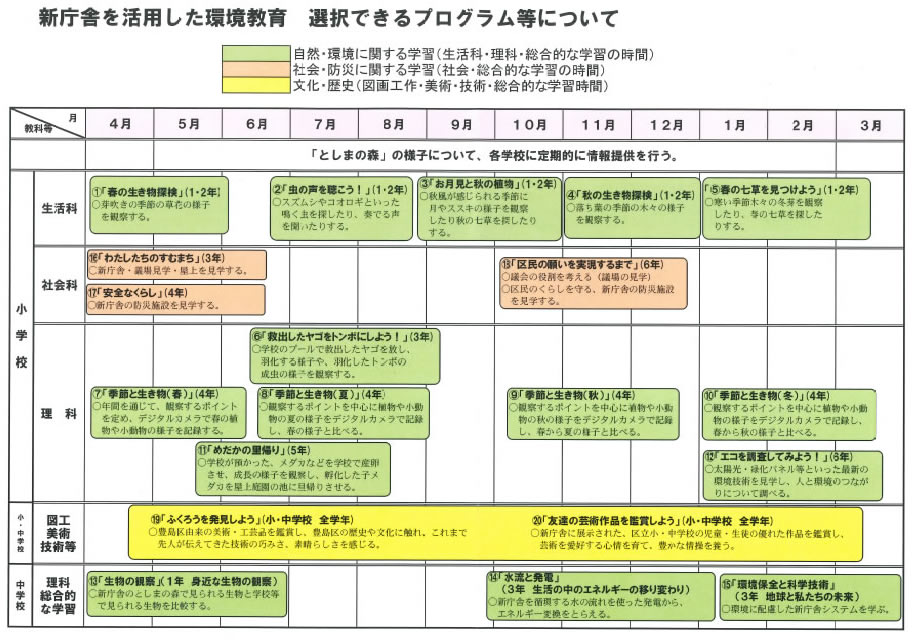

2015年5月にオープンして以来、「豊島の森」の月間訪問者は7千人ほどになる。小中学生の環境学習では、四季折々の草花が盛りを迎えるから、季節ごとの植生や生き物を観察しながら活用する。例えば、春には芽吹きの季節の草花の様子を観察したり、夏から秋にはコオロギやスズムシなど鳴く虫を探してこれらの虫が奏でる鳴き声を聞いたり、お月見をしながらススキや秋の七草を観察したりする。冬から春にかけては、寒い季節の冬芽の様子を観察したり、春の七草を探したりする。教育委員会では、教科と関連付けながら、新庁舎を活用した環境教育プログラムについて整理して受け入れ態勢を整えている。

小川の水源は、屋上庭園の東側と西側の2か所の滝口から流れ出し、中央で合流したあと下の階へと水を落としていく。昔、区内を流れていた川は荒川に流れ込んでいた。それらの川にかつて棲んでいた、荒川水系の生き物を子どもたちが実際に観察できるようにと、庭園の端に水槽を設置して、カントウタナゴなどの絶滅危惧種を含む淡水魚を泳がせている。

“森”の中を流れる小川の水は、生態系の重要な一要素だ。この森の水は、マンションも含めた敷地に降った水をすべて集め再利用している。地下3階の巨大なビットに集められた水は、一定の浄化処理をした上で循環して使っている。特に水槽や池の水は特殊な濾過装置を設計チームが苦労して開発したという。

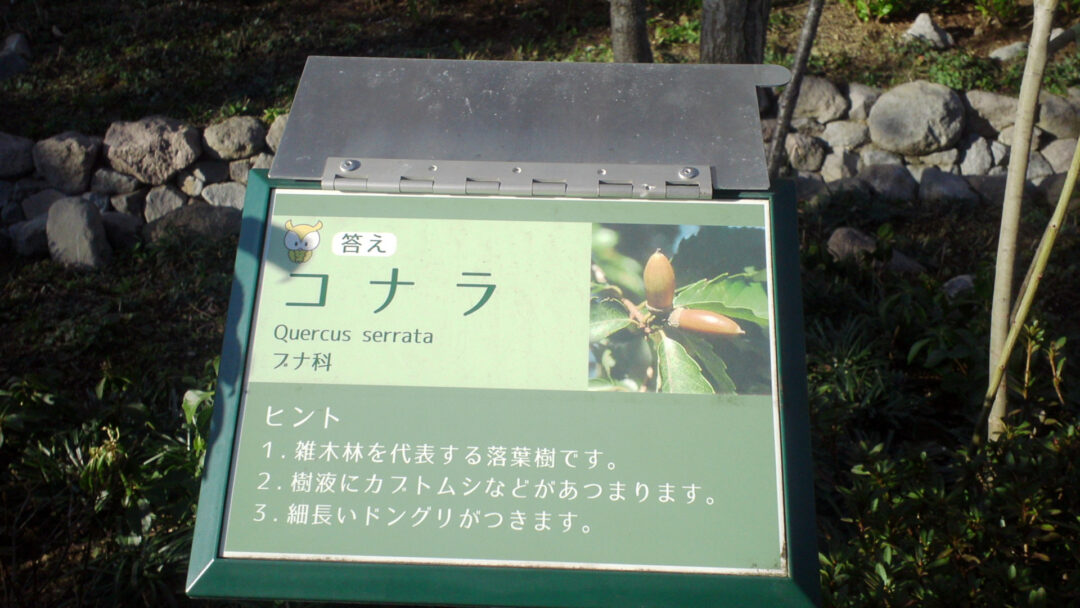

「豊島の森」に生えている木々は、関東平野に自生する種を中心に、教科書に出てくる植物をすべてリストアップした中から実際に移植可能なものを植栽した。武蔵野丘陵の河岸段丘を形成する台地や崖線、谷戸といった多様な地形・地勢に合った植生や水辺環境を復元した。それとともに、授業でも出てきて聞き馴染みがあったり、実際に見たことがあったりするような木々は、子どもたちにとって親しみが持ちやすい。

小学校高学年や中高生向けの仕掛けとして、いくつかのヒントとともに「これ何の木?」とクイズ仕立てにしたネームプレートを設置している。プレートをめくると、答えの名前とともに学名や葉っぱ・実のクローズアップ写真が表示されている。樹相や樹皮などを見ながら、木そのものをじっくりとみてもらおうというわけだ。

自然や環境のことは、机に座って勉強するよりも実際に感じてもらうのが一番だと三田さんは言う。ただ心地よい風に吹かれて木々の間を散策するもよし、じっくりと動植物を観察しながら自然の不思議さやおもしろさに触れるもよし。ビルの上とは思えない豊かで奥深い自然が、ここ「豊島の森」には広がっている。

屋上の水槽には荒川水系の水生生物を泳がせている。

クイズ仕立てで木の名前を問うネームプレート。樹相や樹皮などをじっくりとみて考えてもらうための仕掛けだ。

10階の屋上庭園「豊島の森」の他、8階・6階・4階と2フロアごとに設置したグリーンテラスを外階段でつないでいる。

左側のガラスの内側は議会ホール。テラスから中を覗ける、文字通りガラス張りの設計だ。

「点から線、線から面へと広げていく、豊島のみどり

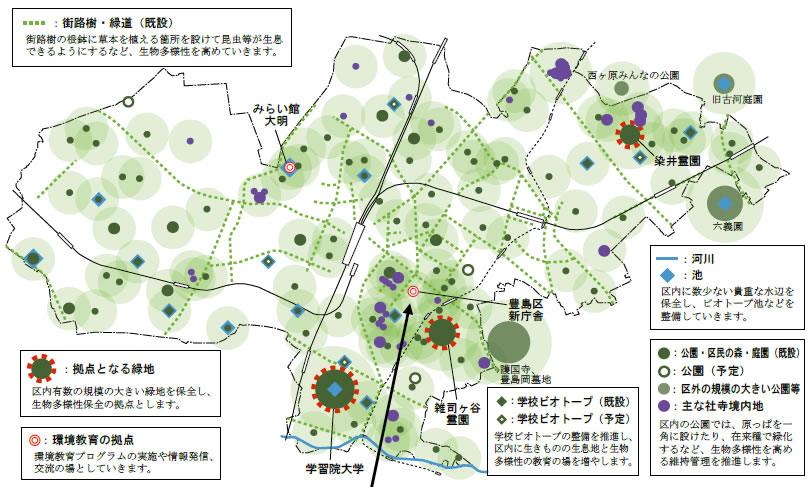

※クリックで拡大表示します

※クリックで拡大表示します

「豊島の森」の小川や池には、今、さまざまな生物が集まり、また生まれ育っている。池には子どもたちが放したメダカが泳いでいるが、トンボも飛んできて卵を産んで、ヤゴになると、メダカなどを捕食して育っていく。そのヤゴも、羽化してトンボになると、飛来してきた野鳥などに捕食され、屋上庭園の中や周囲で、“食う・食われる”という食物連鎖の関係ができている。

「メダカがかわいそうだからといって、トンボを排除するなんてことはありません。そんなふうにして自然界では生物の多様性が構成されているということを学習することが大事です。トンボも相当飛び交うようになっていますし、渡り鳥も飛んできています。この一年間で、生態系ができあがってきていますから、今後、そうした観察をしっかりして、記録していきながら、ここ「豊島の森」でどんな生き物が見られるかを整理していければと考えています。それとともに、それぞれの学校ではどうかということも調べて、豊島区全体のネットワークの考え方の中で捉えていってほしいと思います。庁舎に来た時にはここで勉強して、学校では学校の環境の中で調べて考えていくのですね」

三田さんは、豊島の森を核にした区内の自然ネットワークの形成と環境学習への活用について、そう話す。

こうした豊島区で展開する環境教育・環境学習のコンセプトを、三田さんは「都市型環境教育」と呼んでいる。

「狭い敷地で、土が少ない豊島区の住環境ですが、そこで生活している人たちは、皆さん、より快適な環境を求めています。都市だから環境が悪くても仕方がないということではなくて、環境保全や改善の取り組みについて、きちんと教育したいというのがまずはあります。それとともに、その裏返しとして、でも、努力すれば都市でだって、ここまでの環境ができるということを見せていきたいのです。つまり、“しなくてはならない”という側面と、“ちょっと努力すれば都会でだってこんなことまでできるんだ”ということを、子どもたちに夢と希望を持たせて教育したいというのが、私の基本的なコンセプトです。それが「都市型環境教育」なのです。キャッチフレーズとして、“都市でもできる環境教育”、“都市だからこそやらなくてはならない環境教育”というコンセプトを並べてやってきました」

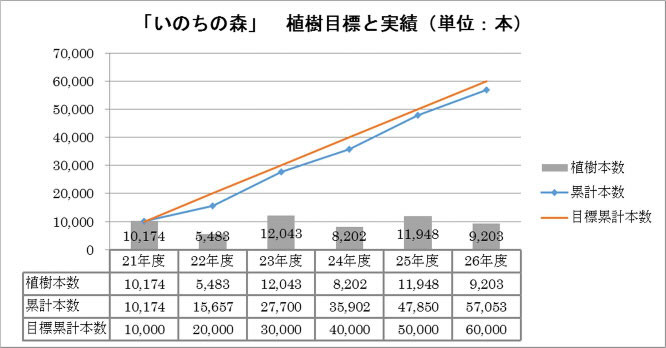

※クリックで拡大表示します

植樹と育樹は一体になってこそ効果が上がる

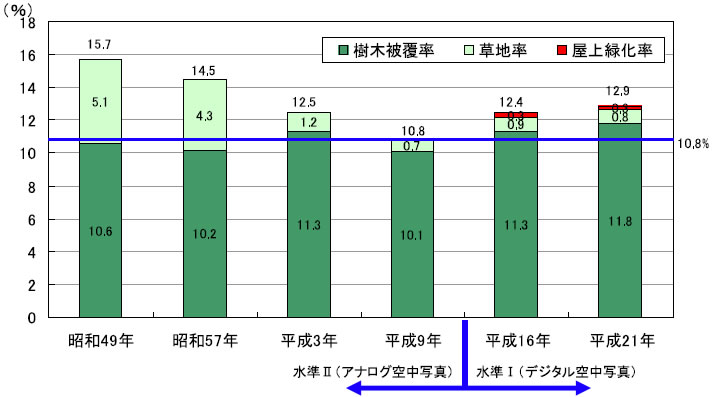

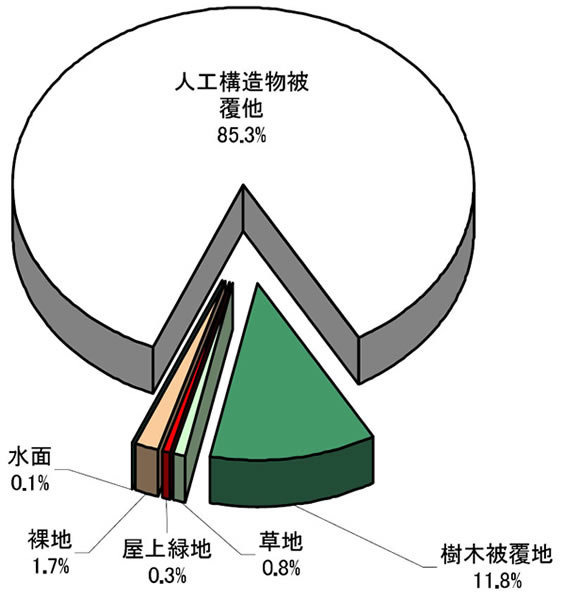

豊島区で「都市型環境教育」の取り組みをはじめた背景には、平成20年11月に豊島区が中野区を抜いて人口密度日本一になったことが一つのきっかけにある。池袋駅の1日の乗降客は約250万人を超えて新宿駅に次ぐ国内第2位。緑地が少なく、人口の集中した高密都市というのが豊島区の地域特性の一つにある。対策として平成21年に始まったのが、高野之夫豊島区長が“10年間で10万本の木を植える”と宣言した、「グリーンとしま」再生プロジェクトだった。10万本の植樹を実現するために植樹候補地の一つとして白羽の矢が当たったのが、小中学校の敷地。教育長の三田さんにも協力の要請が寄せられた。

「豊島区の教育長として赴任して最初の仕事が、1万本の木を学校に植えるという計画を進めることでした。区長の計画に対して、校長会では“学校にはもう木を植えるスペースはありません”と話が噛み合いませんでした。区長から“教育長、何とか校長会に協力してもらえるように指導してほしい”と言われたのが最初のきっかけになりました」

こうして動き始めた「グリーンとしま」再生プロジェクトでは、初年度の平成21年に区立小中学校全校で合計1万本を超える植樹を実施した。翌年以降にも区施設や区立公園・児童遊園などで毎年植樹を行って、これまでに合計約5万6千本を植えてきた。

「学校もそうですが、本当に植える場所がないので、かなり密植させてようやく1万本を達成しました。今や公共用地もほぼすべて植樹を終えていますから、区民の皆さんや事業者の方々に苗木を配ったり、植えた後の苗木を手入れたりする“育樹”にも力を入れています」

植樹というと、よく卒業記念に植えるケースがある。ただそれだと、植えた後の木とのふれあいや関わりはほとんどなく、卒業して数年経って母校を訪ねた機会に思い出にふけるくらいが関の山だ。

「豊島区の学校には、卒業記念ではなく、入学記念の植樹をする学校もあります。そうすると、小学生なら在校中の6年間にわたって育樹ができるわけです。自分たちの植えた木がちゃんと元気に育ってほしいと、子どもたちは当然思いますよね。そんな体験が大事ですし、それこそが植樹の後の“育樹”なのです。植樹と育樹は一体のものなのですよ。植樹をした子どもたちが、卒業するまでの間ずっと、“この木、どのくらい大きくなるかな”とか、“この木にどんな虫が寄ってくるかな”、“鳥が飛んでくるかな”などと見守っていきます。卒業するときには、“ぼくらが育てたのはここまで、あとは後輩たち、頼むよな”と下の学年の子どもたちに引き継ぎます。そんな木とのかかわりが、自然をつくっていくのです。自然というのは与えられたものだけじゃなくて、人間がつくってきて今は自然になっているというのもたくさんありますよね。確かに今、豊島区の緑被率は低いかもしれませんけど、学校の限られた環境の中でもそうして努力していくことで緑の環境ができていくということを子どもたちにも感じてほしいのです」

森は100年育ててやっと1歳

環境教育は、不易のものだと三田さんは言う。地球上に生きている限り、人類はずっと地球環境に向き合っていかなくてはならない。思い付きでやるものではないし、アドバルーン的に打ち上げてその時・その場限りで終わってしまってはならない。

「環境や自然を友とする人間の生き様そのものが環境教育だと思うのです。そう考えたら、どうやって環境負荷を減らしていったらいいんだろうという知恵がいっぱい出てきます。子どもたちでも参加しようと思えば気軽に参加できて、なおかつやればやるほど熱くて深くて広い、味のあるものが環境教育であってほしいと思っています。これは、人間が生きている間の永遠のテーマだと思うくらい、重みのあるものだと思うのです。森は100年育ててやっと1歳とも言われます。せめてそれまでは、子どもたちに手厚く伝えていきたいという思いをもって取り組んでいます」

現在、東京都では、平成24年1月に実施方針を策定した「木密地域不燃化10年プロジェクト」が進行している。首都直下地震の発生が切迫感を持って予測されるとともに、東日本大震災の被害も踏まえて、東京の最大の弱点である木密地域の改善を加速化させようというプロジェクトだ。区画が狭く、入り組んでいる住宅密集地を再整備して、防火遮断帯として広い道路を整備する「特定整備路線」が28地区で計画されている。そのうちの7路線が豊島区内にあるから、今後、道路が整備された段階で、道路沿いに街路樹を植えていくことになる。

こうした幹線沿いの街路樹が、大学や霊園、規模の大きな公園など点々と散らばる緑の拠点を線につなげることで、“みどりのネットワーク”の形成と拡充をめざす。それとともに、苗木の配布などによる民有地での植樹を進めて、緑化への関心を高め、みどりを通じた人的ネットワークをつくっていくことも大事だと三田さんは話す。

理想形の環境を求めて環境教育はできない

たまたま本屋で見つけた学術書に、豊島区大塚地区在住の昆虫学者の本があったという。自然豊かな尾瀬と都市部の大塚を比較して、決まったルートを1時間歩いた中で出会った昆虫の種類と数を記録したものだ。

「尾瀬と大塚ではどちらの方に昆虫がたくさんいると思う?」と子どもたちに聞けば、ほとんどの子が「尾瀬!」と言う。大塚地区は都電が走るのどかな風景が広がるものの、尾瀬のような大自然があるわけではない。ところが、通年で比較した結果は、大塚の方が尾瀬よりも倍ほども多いという結果が出たという。

「科学者なので、原因について考察していました。曰く、尾瀬の自然というのは、優れている面と厳しい面があるのです。緯度も標高も高いので、昆虫にとって厳しい環境ですから生存率は高くはありません。しかも草花の開花時期も限られています。ところが大塚は、温暖で、なおかつ地域の皆さんが家庭で栽培している花壇や鉢などに年中花が咲いていますから、昆虫にとって餌源となる植物は豊富にあります。都会だからといって、必ずしも昆虫が棲めないということではなく、棲める環境さえ作ってあげれば昆虫が集まってくることを、私自身、改めて感じました」

実際に、区内の学校でビオトープを造成すると、一年もしないうちに生態系ができあがっていく。

「持続可能な地球環境にしていくためには、豊島区のような都会でもこれだけのことができると、「都市型環境教育」に取り組んできましたから、私自身確信をもって進めてこれましたし、子どもたちも素直にわかってくれています。先生方も共感してくれていますから、区内でどんどん環境教育が広がっています。結局、理想形の環境を求めて環境教育はできません。だから、いま現実にある、身の回りにある環境素材が教材化できるかどうかというところを大事にしながら、これからも取り組んでいきたいと思っています」

豊島区教育委員会の三田一則教育長。庁舎7階の執務室にて。掲げているのは、区内小学校のエコ改修の計画図面。今年度完成予定を含めて、三田さんの在任8年目で5校の学校改築が完成することになる。