【第63回】天からの恵みを暮らしの中に生かす ~墨田発、“雨水(あまみず)”活用の広がりをめざして(NPO法人雨水市民の会)

2015.10.01

区内にある500数十の施設で水質や管理状況の調査を計画 ── 雨水利用推進法を追い風に

梅雨真っただ中の7月某日、東武スカイツリーライン・浅草駅に降り立つと、外はしとしとと降り続く雨の世界だった。言問橋のたもとは、雷門方面へと流れていく観光客の群れであふれかえる。川を挟んだ向こう岸には、ビールジョッキを模した特徴的なアサヒビール社の社屋や東京スカイツリーと並んで、墨田区役所本庁舎がそびえ建つ。

橋を渡って、区役所前を通り抜け、隅田川沿いに墨田公園に向かう。公園の中を通って見番(けんばん)通りという路地沿いに進むと、三囲(みめぐり)神社が現れる。別名、「雨乞い神社」とも呼ばれるこの神社は、元禄6年(1693年)に江戸が干ばつに見舞われた際、俳人の宝井其角(たからい きかく)が句を詠んで奉納すると翌日に大雨が降ったという言い伝えがある。

この日、墨田区向島にある雨水市民の会へ取材に訪れるにあたって、同会おすすめの「すみだ雨水散歩(路地尊編)」というガイドコースに沿って、事務所まで小1時間ほど、雨の中を歩くことにした。

三囲神社からは、細かく入り組んだ路地を抜けて、「路地尊※1」と呼ばれる街の小さな防災拠点を訪ね歩く。向島5丁目にある防災菜園「有季園」には、地下に9トンの雨水タンクを備えた路地尊3号基が整備されている。有季園の名前の由来は、“季節がある園”という意味に加えて、防災まちづくりに“勇気を与える”という願いを込めたものだという。

地図と住所を頼りに何とかたどり着く。

その少し先には、隣の家の屋根の雨を容量3トンの地下タンクに貯めて手押しポンプで汲み出す路地尊2号基がある。ここは、実際に近所で発生したボヤを住民のバケツリレーで消し止めたというエピソードがあるそうだ。

鳩の街商店街は、水戸街道(国道6号線)と墨堤通り(都道461号線)を結び、戦前のままの道幅の両側に店が軒を連ねるレトロな商店街。昭和初期から90年近くの歴史があり、昔からの伝統ある商店に加えて、近年は古い建物をリノベーションした個性的な新ショップも店を開いている。

商店街の中ほどに、少し開けた防災広場がある。藤棚と小さな腰掛が4つほど並び、買い物客がホッと一休みできるような空間として整備するとともに、3トンの雨水タンクを備える路地尊5号基が設置されている。

ここまでくれば、めざす雨水市民の会の事務所は、もう目と鼻の先だ。ガイドマップでは商店街を抜けた先にプロットされているが、今年4月に商店街の中に移ってきた。玄関前には200リットルほどの大きなタンクが2台並ぶ。タンクがなければそのまま通り過ぎるところだったが、よくよく覗くと「雨水市民の会」のネームプレートがかかっているのに気づく。

「すみだ雨水散歩(路地尊編)」のガイドコースは、この先も各地に整備された路地尊を渡り歩きながら、向島百花園(東向島3-18-3)まで歩き、東武スカイツリーラインの東向島駅へと至るが、今回は市民の会事務所までの短縮コースで終えることにした。

都市型洪水の頻発と、水道水源の渇水の問題

「一番の発端は1985年の国技館の移転でした。台東区の蔵前にあった国技館が墨田区両国地区に移ってくることになったのですが、その屋根に雨水利用のためのタンクが設置されたのです」

そう話すのは、雨水市民の会の副理事長の高橋朝子さん。会の活動について聞くと、開口一番、そんな説明から話が始まった。

この当時、両国・錦糸町辺りでは都市型洪水の頻発による浸水被害が深刻化していたという。もともと海抜標高が低いうえに、都市化によって地表がコンクリートやアスファルトで覆われたため、降った雨は地面に浸透も保水もされないまま下水や河川に流れ込む。こうして流量が一気に増えることで、河川の氾濫を引き起こしていた。一方、夏季を中心に多摩川水系や利根川水系など東京の水がめとなる水源ダムでは水位低下に伴う取水制限が発令されるようになっていた。茶色い湖底が露出した水源ダムのショッキングな映像がマスコミでも盛んに報道され、大きな話題になっていたことが思い起こされる。

高橋さんは言葉を続ける。

「東京都内に降る1年間の総雨量は約25億トン、都民が1年間に利用する水道水20億トンを上回る量になります。都会に住んでいる私たちは、それだけ降っている雨水を下水に流しておきながら、遠くの地に造られたダムの水に頼っているわけです。そのダムは私たちが大量の水を使うことで渇水していました。一方、私たち自身は捨てた雨が溢れて洪水で苦しむという皮肉な現実に直面していました。この問題を解決するためには、雨水を流して捨てるのではなく、貯めて活用し、足元に“自立した水源”を持つべきじゃないかと発想したのが、私たちの活動の始まりです。当時のキャッチフレーズは、“まちにミニダムを!”でした」

洪水防止と水資源の有効活用をめざした抜本的な対策の一環として申し入れた国技館への雨水タンク設置は、当初なかなか理解が得られなかったというが、最終的には墨田区長が日本相撲協会を説得して、容量1,000トンのタンクが設置された。当時としては、日本最大規模の雨水利用システムとなった。

1994年には、区がホスト都市として招致した「雨水利用東京国際会議※2」が開催され、一般市民も準備段階から参加して会議を盛り上げた。この実行委員会を母体として翌1985年に発足した「雨水利用を進める市民の会」が、「雨水市民の会」の前身となった。何度かの改称を経て、2003年から現在の名称となり、2005年にはNPO法人としてのスタートを切った。

会議翌年の1995年には「墨田区雨水利用推進指針」が作成され、区所有の建築物における雨水利用の導入の他、雨水タンクの設置助成や一定規模以上の開発の場合は要綱に基づく雨水利用の指導が行われるようになった。区役所庁舎の地下には、約1,000トンの雨水貯留槽が導入され、半分の500トン分に水を貯めてトイレの洗浄水に利用、残り半分は洪水時などに雨水を引き込むための予備タンクとして活用している。

一方、街の路地には、冒頭の「すみだ雨水散歩」でも紹介した「路地尊」が整備されている。

「墨田区は、下町の密集地帯が特徴的で、消防車も入ってこないような小さな路地も数多くありますから、いざというときの水源にするため、地域の防災とまちづくりを考える会の方たちが昔の天水桶※3をイメージして整備したのが、路地尊です。水は、隣の家の屋根から集めて地中に埋設した雨水タンクに貯め込み、手押しポンプで汲み上げるのです。区内には21か所の路地尊が設備されているのに加えて、公共施設やマンションなどに500か所以上の雨水タンクが設置されています」

(2015年2月7日)

ライフラインは1か所でも寸断すると使えなくなってしまうが、ライフポイントがあれば安心できる

漢字で書くとわかりづらいが、「雨水」には2通りの読み方があって、それぞれニュアンスが異なるという。下水道法では、「下水」の定義として「汚水(おすい)(生活若しくは事業に起因し、若しくは付随する廃水)及び雨水(うすい)」と記している。つまり、同法の規定では「雨水(うすい)」とは下水道を通じて排除する対象として捉えているわけだ。もう一つの読み方は「雨水(あまみず)」。実は、「雨水市民の会」は、「うすいしみんのかい」ではなく「あまみずしみんのかい」と読む。

「私たちの会では、雨水を“あまみず”と呼んでいます。あまみずは、天水とも書いて、地球の水循環の中で天から降ってきた水という意味を込めています。昨年(2014年)5月に制定した雨水利用推進法も、正式な名称は『雨水(あまみず)の利用の推進に関する法律』です。ちゃんとルビも振ってあるんですよ」

高橋さんはそう説明をする。

「“雨水利用”という言葉も、市民の会ではあまり使わないようにしています。利用というと、人のために役立てるというニュアンスがあります。でも、雨は人のためだけに降っているわけではありません。地球の環境全体の中で、雨は非常に大きな要素です。地球上どこでも雨は降っていて、雨を含めた環境の中でさまざまな生物が共存しています。今日も雨が降っていますよね。足元が濡れてやだなとか、気持ち悪いなとか思う気持ちもあるかもしれませんが、雨が地球の環境や生態系に大きな寄与をしていることに感謝をしながら、雨とともに生きることを私たちはめざすべきだと思うんですね。ですから、私たちは雨水利用の代わりに“雨水活用”という言葉を使っています」

雨水利用というと貯めて使うイメージがある。しかしそれだけでなく、例えば地面に浸み込んでいくことで地下水を涵養する役割もある。貯めて利用するとともに、余ったものや利用後には地面に浸透させる。本来の自然の水循環の一つの大きな要素としての雨に即した活用の仕方が求められるわけで、雨水利用はその一部でしかない。

雨水利用は“ライフポイント”だと高橋さんは言う。電気・ガスなどのエネルギーや水道、物流機関や通信設備といった生活に必須なインフラ設備を網目状に張り巡らせるライフラインは、集中的な供給源から末端の利用ポイントへと行き渡らせるシステムだから、途中で1か所でも寸断されると供給は途絶えてしまう。これに対して、“ライフポイント”は利用地点に近いところに点(ポイント)として設備されるものをいう。災害時などにも地域のライフポイントが一つあれば、雨さえ降って貯めることができれば、水道がストップしても水が使える。

雨水市民の会では、阪神淡路大震災や中越地震、東日本大震災などに際して、雨水タンクを寄贈したり設置したりと被災地の支援活動を行ってきた。また、震災をきっかけにして、雨水利用をしたいと希望する人も増えてきているという。ライフポイント的なインフラ整備の利点と有意性が広く理解されるようになってきたといえる。

ハード面の整備・普及とともに、ソフト面の普及をめざして2001年には『雨の事典』という本を発行した。和歌や短歌に使われている雨の字が入った漢字とそのいわれや、小説のモチーフに扱われている雨のこと、さらには気象関係のうんちくなど、雨にまつわるさまざまを調べて掲載した本だ。日本は昔から雨のよく降る土地だから、例えば雨を表現する擬音も、ザーザーやしとしとなどにとどまらず多岐にわたる。擬音だけでなく、言葉自体も多い。本を出したことで改めて、暮らしとともに雨があったことがよくわかったという。

区内にある500数十の施設で水質や管理状況の調査を計画 ── 雨水利用推進法を追い風に

墨田区内には、現在500数十か所の雨水施設が設置されている。

「雨水利用の推進に関する法律が昨年5月に施行され、今年3月には基本方針が策定されて国の姿勢が示されました。基本方針の中には、自治体についても普及のための計画を作りなさいと定めています。墨田区はその前を歩んでいたわけで、その結果として今現在500を超える雨水施設が整備されているのです。この資源を何とか活用したいと、市民の会では今年度の事業計画として、区内各地の施設を訪問して、水質検査や管理状況の調査を計画しています」

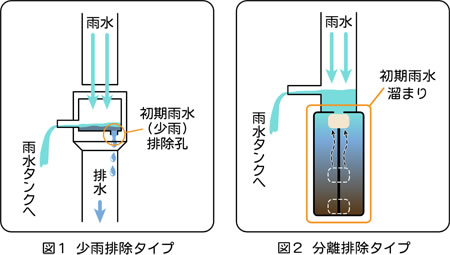

雨は、大気中の水分がまわりにある微粒子を核にして凝結し、雨粒となって落ちてくる。都市部は車交通も多く、排気ガス中の汚染物質も核になる。特に降り始めの雨は汚れが目立つという。タンクの壁面に黒っぽい煤などがつくこともある。

集水装置やその周辺に汚れていると、タンクの中にも汚れが入ることになる。例えば、屋上緑化をしていて土の成分等が入ってくるところでは、砂などの沈殿物がタンクの底に溜まって黒ずんでくる。ただ、重いものが沈んで、くっつくものが壁などに付着してしまえば、水自体はそれほど汚いものではない。蒸留水に近い水だから、有機物は少なく、水としては栄養分が少ない。フタをしてタンク内が暗くなっていれば藻も発生しないし、蚊が湧いたりすることもない。降り始めの初期雨水をカットできれば、不純物も大幅に減らせる。

雨水利用については、十分な実証がされてはいない面もある。大きいビルなどでは雑用水としての扱いになるため、検査項目も限られる。ただ、メンテナンスについては、砂ろ過を入れたり塩素で消毒したりするところも多い。

一方、一般の家庭で雨水タンクに貯めて活用する無処理の水については、水質に関するデータもあまり取れていない。

特に路地尊や天水桶などは、雨樋にも結構ごみが溜まっているから、汚れも入ってきていることは想像に難くない。有機物が少なければ長く貯めておいても、それほど水質は変わらないというが、その辺りも実証を兼ねて調査したいと話す高橋さんだ。

雨樋に切れ目を入れて雨水を引き込むための金具「レインキャッチ」(頒価700円)。

水循環について、遊びを通じて体験する──「雨つぶぐるぐる すごろく」の制作

2001年に小学校跡地を再利用して開設した区の環境学習施設『すみだ環境ふれあい館』は、2009年から市民の会が管理・運営を受託している。墨田区ならではの情報発信として、雨水に関するさまざまな展示や企画を行っている施設だ。

市民の会では、雨水活用に関する展示を整備し、雨や水に関する講座や実験などを企画・運営。雨について描いた絵本約1,000冊を集めて、幼児・小学生(低学年・中学年)向けの読み聞かせや工作・劇などを開催する「雨の絵本ひろば」も毎月第3日曜日に実施している。

ふれあい館の講座の導入などでも使っている「雨つぶぐるぐる すごろく」という環境学習教材がある。2014年に制作したこの教材が、スゴロクという誰でも親しみやすいゲームの型式で、地球規模の水循環や身近な暮らしの中の水循環を、“雨のしずく”になって体験する。

通常のスゴロクは、「ふりだし」から「あがり」への一方通行だが、「雨つぶぐるぐる すごろく」では、“雨のふるさと”である海がスタート兼ゴールになっていて、海から出発して海に戻るひと巡りをゲームの単位とすることで、ぐるぐると地球を回る水の循環を感じられるように設計している。

制作のきっかけは、ある小学生が作った手描きのスゴロクにあった。小学校低学年の頃に「雨の絵本ひろば」に参加していた子が高学年になってスタッフとして加わってくれたときに作ったものだ。川を流れる水が浄水場を通って水道水などに使われ、最後には下水処理場で処理されたあと海に流れるというシンプルなものだったが、それをアレンジして環境学習の教材にしようと、メンバーが話し合いを重ねた。

ゲーム性を演出するため、ゴールの直前に「氷山でカチンカチンにこおって3回休み」というコマがあったり、スタート近くまで大きく戻るコマがあったりする。海を泳ぐ魚に飲み込まれた水が、その魚を食べた人の体の中に取り込まれるという設定だ。体の中に入った水分は、汗やおしっことして排出され、排水管から下水道を通って処理場を経て、川に流れて海に至るという、現実の水循環の流れをたどる。ゲームを楽しみながら、コミュニケーションを図り、水循環の意味について自然に考えを深めることができるのが特徴だ。

雨水など自然水の活用も、その由来がわかってさえいれば、自己判断の中で使っていくという選択肢も取れる

雨水活用の広まりを感じる一方で、その難しさもあると高橋さんは言う。

「先ほどタンクに貯めた雨水の水質の話をしましたが、日本で飲料適否の基準として使われているのは、水道法で規定している水質基準です。基準に照らし合わせると、雨水は飲み水としてはアウトになると思います。そうすると、適合していない水じゃないか、飲めないじゃないかと、一般的には言われちゃうんですね」

雨水について考えるときには、水の由来が大事だと高橋さんは言う。天から降ってくる雨水だから、屋根の汚れがある程度きちんと取れていれば、それほど不純物は入ってこない。ただ、自然の水だから細菌はどうしても入ってくる。それゆえに水道法の水質基準には適合しなくなる場合もあるわけだ。しかし、細菌なら沸かして使えば死滅する。自然の水という由来を知って、使い方さえきちんとすればそれほど問題ではないともいえる。

一方、大気汚染物質等の混入は、煮沸するだけでは排除できない。それでも、雨水を一生飲むわけではないだろうという話をしているという。例えば、災害などの緊急時に飲むということに限れば、水道の復旧やペットボトルなどの支援物質が届くまでの数日間の飲用だ。例えば発がん性などを気にする人も多いが、その基準は、人が一生飲み続けたことによる影響を評価するものだから、水の由来を知り、利用条件などを総合的に判断すれば、それほど深刻になる必要もないのではないかというわけだ。

「基準に合っているから使ってよい・使えないとよく言われます。でも、タンクを設置したときに、関わった地域の人たちにはその事情がわかっているはずですよね。その水がどういう由来の水なのかということがわかっている人たち自身が自己責任の下で判断するならば、何ら問題はないんじゃないでしょうか。今の人たちは、基準とか法律で守られているところがありますから、なかなか自分で責任をとって判断するという必要も経験もないわけです。でも、災害時などは、まさしくそうした法制度などが機能しなくなる場面ですから、自分で判断していかないといけない場面もいっぱい出てきます。そうしたときの判断力を鍛えておくことも大事だと思うんですよね。水質基準というのは、あくまでも水道水の基準であって、自然水の基準はありません。ですから、自然水を利用する場合、基本的には自己判断ということになるのですね。ただ、大きな施設などで不特定多数の人が使う水の場合、いわれを知らない人がきて、変な使い方をしてしまうと困るので、規制が設定されるのです」

実は高橋さん、かつては保健所に勤務していて、それこそ井戸水の水質基準などを測定して、飲料適否などの指導をしていたという。

井戸水だから、何も処理をしなければ水質基準に適合しないのはやむを得ない。そんなとき「飲まないでください」と指導するだけでなく、状況等によっては「飲むときには沸かしてください」などと柔軟な対応ができると雨水の活用もさらに進むだろうと話す高橋さんだ。