【第59回】研究者とは異なる立場で、自分が住む地域について誰よりも詳しくなることをめざして(城山トコロジストの会)

2015.03.31

城山公園の雑木林で落ち葉を拾い集める

2月末のある日曜日、稲城市向陽台にある城山公園の雑木林の斜面を10数組の親子グループが思い思いに歩いていく。地面には、一面、茶色く変色した落ち葉が敷き詰められている。コナラやミズナラ、場所によってトチの木の大きな葉っぱも落ちている。ちょうどこの朝に降った雨で濡れているこれらの落ち葉を、子どもたちはじっくりと選びながら、ビニール袋に拾い集めていく。

「なるべくいろんな種類の落ち葉を集めていくと、あとでいろいろと試せておもしろいと思うよ。虫食い穴があったり、網々のレース状になっていたりするような、形のおもしろい落ち葉を気にして探してみてください」

にこやかな笑みを浮かべて声をかけるのは、城山トコロジストの会の箱田敦只さん。この日は、同会で毎月1回開催している定例の活動日。落ち葉を拾い集めたあと、部屋に戻って、落ち葉を使ったアート作品を作ろうというプログラム内容だ。近所に住む親子を中心に、30人ほどが集まった。

落ち葉拾いに集中する子どもたちを横目に、スタッフの大人たちのうち何人かが、斜面の下の方にある「オタマジャクシの池」と呼ばれる小さな池を囲んで覗き込んでいる。この池は、緩やかな谷間にゴムシートを敷いて作った人工の池で、カエルなどの水棲生物が繁殖している。この時期、池の中にはカエルの卵塊が産み付けられていて、その成長の様子を確認するのが目的だ。落ち葉を拾った子どもたちも、何をしているの?と集まってきて、池の中を覗き込む。

「ほらあそこ、ちょっとぼこぼこっていう感じで卵が浮いているのがわかるかな? ヤマアカガエル※1の卵塊です。あ!親ガエルもいるね」

よく見ると、水面から顔の先を覗かせるカエルが水面下に浮いているのがわかる。

「よし、ちょっととってみようかな」

ゴム長を履いたスタッフが池の中に踏み込んで、手を伸ばす。カエルはひょいと逃げてしまうが、卵塊を手ですくい取って、持参したガラスシャーレにあけて、子どもたちに見せる。透明なゼリーに包まれて黒い小さな点のような卵がみえる。

山の斜面の方で落ち葉を拾っていた子が、枝先に付いた妙な形の物体を持って下りてきた。

「ねえ、これなあに?」と、スタッフの一人に声をかける。

「お!マユガの繭だね。これはもう羽化したあとだけど、まだ中にいる状態のものは本当に鮮やかな緑色をしているんです。ここの林の中にはたくさんいると思うので、探してみてくださいね」

カエルを捕まえようと池の中に

シャーレに入れて観察

場所(ところ)の専門家をめざす、“トコロジスト”

この日の活動を主催する「城山トコロジストの会」は、城山公園を中心にした身近な地域をフィールドに、生きものや地形・地質、文化歴史などに関心を持ち見続ける活動をしている。

武蔵野の丘陵地を生かした面積約10ヘクタールの城山公園は、雑木林の間の散策路や、野草園、池などが整備されて、近隣住民の憩いの場となっている。丘の上には展望台もあって、この日の活動の集合・作業ルームにもなった城山公園体験学習館と、隣接する稲城市立中央図書館などの施設が併設されている。この他、テニスコートやバスケットゴール、芝生広場なども整備され、地域住民の文化拠点として利用されている。

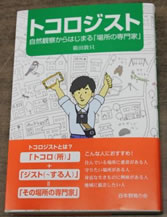

トコロジストとは聞き慣れない名前だが、その意味と由来について、箱田さんに聞いた。

「トコロジストという言葉は、もともとは平塚市博物館の館長をされていた故浜口哲一さんが提唱した“場所の専門家”という概念が出発点になりました。浜口先生は、長年、野鳥の会神奈川支部の支部長をされて、足元の自然保護を軸に活動をされていた方でした。世の中、様々な学問分野──鳥や昆虫や植物など──に沿った専門家がいますが、実際に自然保護を考えたときには、市民レベルでその場所のことなら何でも知っているというような人の存在がキーになるということを生前の浜口さんはおっしゃっていました。市民に向けても、学問分野の専門家として学者のミニチュア版をめざすのではなくて、市民としての専門性を深めていく必要があるということをおっしゃっていたのです。それを、“場所の専門家”という言い方をずっとされていたのですが、同じ神奈川支部の田端裕さんが“トコロジスト”という名前はどうだろうと命名し、それが広まっていった言葉でした。“場所(ところ)”+“~をする人(ist)”を組み合わせた造語で、“その場所の専門家”という意味が込められているのです」

実は箱田さん、本業は公益財団法人日本野鳥の会で普及室室長代理を務めるその道のプロ。トコロジストの考え方や言葉に出会ったのは仕事を通じてだったが、城山トコロジストの会を立ち上げることになったのは、ごく私的な取り組みが最初のきっかけになったという。

「仕事柄、フィールドに出て鳥を観たりする機会はよくありましたが、それまではフィールドを一つ決めてじっくり歩くということをしてきませんでした。いろんなところを飛び回っていたんですね。ところが浜口先生のお話を伺って、一つ所で継続的に見ていくことの重要性をすごく感じるようになりました。それと同時に、ちょうど私自身の子育て期に重なったのも大きな要素でした。子どもが生まれたことで、自分自身の行動範囲は否応なく狭められましたし、子どもを連れて歩ける範囲も家のまわりに限定されました。これまでの歩き方ではなく、自分の足元を大切にした歩き方というのが必要ではないかと実感するようになったのです。それで、子どもといっしょに近くの公園を歩くところから始めたのが、私自身の“トコロジスト”への取り組みの第一歩になりました」

子どもを連れての行動だから、10~15分が限界。自宅から徒歩5分のところにある城山公園は、最適なフィールドだった。基本ルートを決め、ともかく歩く。次第に、少しずつ枝道にも入り込んだりしながら、徐々に行動範囲を広げていった。最初はただ近いだけで選んだ公園だったが、通っていくうちに城山公園のポテンシャルに気づかされていったという。

はじめてみると、子どもの様子が目に見えて変わっていくのがわかったという。ただ、親と子の一対一の関係では、親に対する甘えや依存心が子どもの冒険心の妨げになる。無理にやらせるのではなく、自然に一歩踏み出していけるように背中を押してあげることが必要だったが、なかなか困難だった。子ども同士の関係性の中であれば、互いに勇気づけられたり競い合ったりしながら越えられなかった壁を乗り越えていけるのではないか。

そんな環境をめざして、お子さんが通う幼稚園のお父さん仲間などを中心に呼びかけたのが、城山トコロジストの会へと発展していった。

稲城市と城山トコロジストの会のかかわり

城山公園で子どもとの散策を楽しんでいるうちに、公園だけでない周辺への関心も芽生えていった。この頃、家族で畑も借りて耕すようになったが、畑に撒く用水路の水に対する関心から、川沿いを歩いて水路網を調べたり、水生生物を調べたりしてみた。

歩いてみると、丘陵や平地などさまざまな環境が凝縮されていることがわかり、しかもそのそれぞれに森林の鳥や水辺の鳥、草原の鳥など多くの種類の野鳥がやってきていることがわかってきた。公園を歩いているだけではわからなかった土地の使い方や、生きものの分布が見えてきた。

そうするうちに、自分の子どもや地域の幼稚園だけでなく、より広い範囲で「自然」と「子ども」の関係を作っていくような動きが必要ではないかと思うようになった。ちょうどその頃、第二次稲城市環境基本計画策定委員の公募について市報に案内があり、公募委員の一人として委嘱されたのが一つの転機になった。

現在、城山トコロジストの会の毎月の定例会にスタッフの一人として参加している、稲城市環境課の工藤紀さんとの出会いもこの策定会議の場だったという。会と市との関わりや箱田さんとの出会いについて、工藤さんは次のように説明する。

「稲城市で、第二次稲城市環境基本計画を策定するときに、策定委員の一人として箱田さんが応募してくださり、普及啓発や環境保全のための提言をしていただきました。ご意見は、実際に計画の中に十分取り入れさせていただくことができましたが、いよいよできた計画の実践をどうしようかというときに、市が共催で事業を進めていくつもりがあるのなら、お手伝いしますよとお声掛けいただいたのです。私の方はすぐ、箱田さんがご協力してくださるのなら、市民の方ですし、知見をお持ちの方なので、安心だなということで決裁をとりまして、環境課として共催事業としてバックアップさせていただく体制を整えていきました。箱田さんたちのご協力で、市内の自然環境や生物多様性の普及啓発をめざした取り組みを進めていこうというわけです。そうした経緯で、月に2回──1回が下見で、それを受けて本番を実施──ということで、いっしょに準備やいろんなことをやらせていただいています」

フロッタージュ技法による落ち葉アートの作品

再び、2月末の定例会で実施した落ち葉アートの作品づくりに戻って、その様子を紹介しよう。

落ち葉拾いを終えた参加者たちは、朝集合した城山公園体験学習館の一室に戻って、いよいよ作業を開始する。体験学習館は、平成18年7月に開館した中央図書館と隣接する地域の文化拠点となる施設だ。公園の北端に立地し、駅からは徒歩5分ほどとアクセスもよい。

濡れた落ち葉を乾かすため、子どもたちはビニール袋に拾い集めた葉っぱを1枚1枚並べてテーブルいっぱいに広げる。その中から、自分の好きな1枚を選んで、薄い紙を上に乗せてクレヨンで落ち葉の模様をこすり出すように色を付けていこうという、フロッタージュ※2というアート技法を用いたプログラムだ。作業について、箱田さんが説明する。

「今から、習字用半紙を皆さんにお配りしますので、葉っぱを下に置いて、クレヨンで色を塗ってみてください。葉っぱを触ってみると、表面よりも裏面の方が筋の凹凸がはっきりしていることがわかりますから、葉っぱの裏面を上にした方がきれいに模様が出ると思います。また、クレヨンは普通に使うよりも、横に倒して広い面で撫でるようにこすってあげるときれいに模様が出ると思います。クレヨンに巻いてある紙は破って構いませんから、試してみてください。それと、虫食いの跡とか、穴が開いているのもいっぱいあると思います。葉っぱの先のギザギザの具合とか、そういうのも模様がちゃんと出るか、気にしてみると面白い作品になると思います」

「この紙、描きにくい!」

薄い半紙だから、引っかかって破けてしまったようだ。隣のお母さんが、葉っぱの下に何枚か紙を敷いて、クッション代わりにする。紙の摩擦で滑りにくくなって、塗りやすい。しかも、茶色い机と比べて白い紙の上に葉っぱを乗せることでその輪郭が浮かび上がってきて、色を塗る範囲が明瞭になるという効果もあった。

いよいよ作業開始だ

時間を見て、箱田さんが声をかける。

「みんな、だいぶ慣れたかな? そろそろ完成品を作ってもらいたいなと思います。作るときに、たぶんみなさん、1枚の紙にいろんな色を試しながら、重ねてこすって書いていたと思うんですけど、そういうやり方で完成させてもいいし、あるいは、お父さん・お母さん、それぞれの写し取った葉っぱをハサミで切り取って、それを寄せ集めて1枚の絵にしてもらっていいと思います。ご家族に1枚、額縁をお配りしますので、ぜひ、今日のベストな1枚を選んでいただけたらと思います」

額縁と台紙の色画用紙は、みどり東京・温暖化防止プロジェクト助成金を受けている「稲城市民環境クラブ」からの提供だ。市環境対策課の工藤さんが補足の説明をする。

「台紙も、色画用紙がありますので、こちらもご使用いただければと思います。ただ、額縁のサイズがちょっと小さいので、これに貼ろうと思うと、少しレイアウトを小さめにしていただくような感じになります。額の裏面を外して、それに合わせて台紙の色画用紙に折り目を付けてサイズを合せると、うまく入ります」

プログラムの最後には、それぞれの作品をお披露目して、この日の作業のふりかえりとわかちあいをした。

トコロジストの広がりをめざして

「フロッタージュは、美術分野で用いられる技法なんです。それを使って落ち葉でやったり樹皮をこすり取ったりというのは、よく自然観察のプログラムとしてやられているので、今回はそれを応用してみたわけです。自然観察会で、『落ち葉を観察してみてね』と言っても、なかなか面白味がないんですよね。作品を作るという目的で作業をしていくと、葉っぱをさわった感触だったり、こすり取ったときの意外な模様が浮き出てきたりして、目で見るだけじゃないおもしろさが感じ取れるようになりますよね。落ち葉というものをじっくりとみてもらう一つのきっかけになるかなと思っています。今回も、落ち葉に目を向けるきっかけにはなってくれたんじゃないかなという気はしています」

翌月にはカエルの観察を予定しているという。この日、落ち葉拾いの合間に調べたカエルの卵塊は、これから1か月も経てば孵化してオタマジャクシになっているはずだ。月1回の定例会を楽しみながら、公園に対する見方が自然と変わっていってほしいと箱田さんは言う。

「同じフィールドなんですが、毎回目線を変えることで、新たな違う見え方ができるようになります。そうやってみんなで見ていきながら、年間を通じて、あるいは2年、3年というスパンで、この場所をより深く知っていく。この場所って、近所の子どもたちが必ず遊びに来る公園なんですよ。参加者の多くにとって、何度か遊びに来たことのある公園です。その公園の中に生きものがいるという意識が重なっていくことで、公園に対する見方も変わってくるのかなと思いますし、そうなってくれるとうれしいですね」

城山トコロジストの会は、城山公園を中心にした展開事例の一つといえる。この活動を先駆事例にして、トコロジストの取り組みに関心を持った人たちが、それぞれのフィールドで取り組んでいってほしいと箱田さんは言う。そうして広がっていくことで、地域ごとの“トコロジスト”が増えていき、市民による市民のための自然保護につながっていく。

最後に、自分の住む地域でこうした活動を進めたいと思った場合、どうやって進めていけばよいか、箱田さんのアドバイスを聞いた。

「公園などの地域の緑地で活動する既存の団体はたくさんあると思いますが、世代間ギャップなどもあって入り込むきっかけを見い出せなかったりもします。そうしたとき、一人でもまずは歩いてみて、自分がそこの場所の第一人者になってしまえばいいんじゃないでしょうかね。歩くときに特別な方法はありませんが、地図をうまく活用していくことで、結構、場所の見方が変わっていくんですね。そういうコツはあると思います。フィールドの地図を持って歩いて、『生きもの地図』を作ってみたりすると、見えなかったものが案外見えてきます。そうして歩いて、地図を作ったりして記録して、そこの場所のことが見えてくると、フィールドに対する“思い”が芽生えてきますから、その“思い”を、いろんな人に話してみる。最初は家族でもいいし、ぼくだったら幼稚園のおやじの会だったんですけど、そこで話してみるんですね。話すことで、反応してくれる人が必ずいると思いますから、そういうところから広がっていくんじゃないでしょうかね」

人を動かすような説得力ある話をするのは、簡単なことではない。でも、自分が実際に歩いて、自分の体験として見てきて、わかっていることだからこそ、そこから生まれた思いは、説得力のある話として響いてくれる。

まずは歩いて、フィールドの状況を把握するところがスタートなんだと、箱田さんは実感を込めて話してくれた。

(2014年10月発行)