【第58回】小さなビオトープだからこそ、悪い方向も含めて変化が激しくなり、豊かな学びを与えてくれる ~世田谷区等々力小学校のビオトープ授業の展開(人と自然の研究所)

2015.03.06

世田谷区立等々力小学校の“秋の風物詩”

11月末の晴れ渡った青空の下、世田谷区立等々力小学校の校庭で、5年生たちのカウントダウンのコールがかかる。 「じゅう、きゅう、はち、なな、ろく、ごー、よん、さん、にー、いち、…ゼロ!」

“ゼロ”の声に合わせて、雁音(かりおん)農産開発有限会社(宮城県大崎市田尻)の社長、小野寺實彦(おのでらみちひこ)さんがハンマーを振り下ろす。その瞬間、「ポーン!」という大きな爆裂音が校庭中に鳴り響き、小野寺さんを取り巻くように白煙が舞い上がる。

等々力小学校の秋の風物詩となった、ポン菓子づくりの一幕だ。

「本日は、子どもたちが春に田植えした稲が育って、無事に収穫できた喜びをみんなでお祝いするため、餅つきをしたり、ご飯を炊いたり、ポン菓子を作ったりします。楽しく収穫を祝うことで、また来年も頑張りましょうというのが、“ハレの日”である収穫祭の役割です。私たちも、6月の田植えに引き続いて、宮城からやってきました」

この日の収穫祭は、同小学校の5年生の田んぼビオトープの授業の一環として実施するもの。毎年、雁音農産の協力を得て、種籾の提供から田植えの指導、収穫祭と、年間を通じた授業を展開している。

朝から5年生3クラスの約90人が体育館に集まって、『収穫祭とお米の話』の講義を聞き、ごみの出ない農業の資源循環について教わった。その後、校庭に出て、すり鉢と擂粉木(すりこぎ)を使って、この半年間育てた米の籾摺りをする。さらに3クラスがそれぞれ順番に「餅つき&ポン菓子づくり」「ワラ縄ない」「ビオトープのトンボ学習」の3つに分かれてローテーションする。

餅つき&ポン菓子のグループでは、一臼分の餅つきを終えると、小さな蒸気機関車を模した「ポン菓子機」を取り囲んで、ポン菓子づくりを見守る。大きな音が鳴り響くと、校庭中に分散した各クラスの子どもたちの注目が集まる。さらに、校舎の中で授業を受けている他学年の子どもたちも、窓から校庭を覗き見て、興味津々だ。

カウントダウンのコールをかける。

いつまでも雁の鳴き声の響く里をめざした米づくり

雁音農産開発有限会社は、「雁音米(かりおんまい)」と呼ぶ地域ブランド米の販売を担う事業体。周辺の農家50軒ほどが集まって、独自の販路を開拓している。

所在地の宮城県大崎市田尻は、雁など冬鳥の越冬地として知られる蕪栗沼(かぶくりぬま)※1があることで有名だ。特にマガンは国内でも有数の飛来地となっていて、2005年には、周辺の水田と合わせてラムサール条約※2の登録湿地にもなっている。

そんな地域特性を生かして、“いつまでも雁の鳴き声が聞かれる米づくりをしよう”と取り組んだことの一つに、雁音米のブランド化があった。「冬水たんぼ」と呼ばれる冬期湛水水田(とうきたんすいすいでん)※3が有名だが、栽培方法のくくりではなく、生産者それぞれの取り組みを評価して、雁音米に参加してもらっているという。

「蕪栗沼周辺の取り組みでは、冬の間も水を張ったままにする“冬水たんぼ”を知っていただくようになっていますが、地域全体がそんな田んぼばかりになってしまうと、環境としては偏ってしまい、特定の生きものしか棲めなくなってしまいます。ですから、雁音米ブランドに参加していただくのに、冬水たんぼなどの栽培方法の指定はしていません。農薬を完全になくそうということでもなく、生産者がそれぞれに勉強して、どの農薬をどういうタイミングで使うと自分の田んぼにどんな影響が出るかをちゃんと考えながら選ぼうということでやっています。殺虫剤は周辺の生態系に影響が大きすぎるからやめようとか、消費者のニーズに合わせたり、地域生態系を見ながら農業経営に取り組んでいます。私たちも、できれば子孫代々と農家を続けていってほしいという思いはありますから、永続的な農業経営をしていくにはどうすればいいか、模索しながらやっています。そんな農家がいっしょになって取り組んでいこうというのが雁音米ブランドです」

そう説明してくれたのは、小野寺皇貴(こうき)さん。小野寺社長の息子さんで、今回はお子さん2人を含む家族3世代と従業員の総勢8名で東京までやってきた。

「子どもたちには、自分の食べているものについて、考え、気にしてほしいと思います。今、食べ物の価値基準って、どうしても経済性が強調されています。でも、それだけじゃない、いろんな価値観があることを知ってほしいし、そんな価値観を持ってほしい。例えば、ヨーロッパはオーガニックに理解がありますが、日本は食料がない時代から食糧増産でやっていたこともあって、食の安全や豊かさが後回しになってきたんじゃないでしょうかね」

最近になって食への関心も高まり、国産食材を求める人も増えてきているが、それが流行りになってしまうのは問題もあると皇貴さんは言う。

「商品に国産と表示されたものを選ぶ人も増えましたが、国産表示だけで判断されることが多いと思うんです。もっと自分が食べているものに意識を持ってほしいんです。あとから、え!?そんなものを食べていたの? ということがないように、もっときちんと考えてほしいと、生産者の立場からは思います。ファストフードやコンビニの食べものなどがやり玉にあがったりしますけど、それらの中にもすごく気を遣っているところはあります。中国産の食材でも、頑張って指導している会社さんもあります。そうした食への意識や姿勢を、できれば企業任せにするのではなく、家庭レベルでも考えてみていただきたいんですね」

お米でいうと、炊飯用のコメは、国産にこだわる人が多いため、外国産はあまり出回らない。一方で、米菓の原料としてかなり外国産米が入ってきていることを知らない人が多い。

「おかきやせんべいの原料として、外国産米が入ってきています。でもそれを知らないんですよね。そこは、きちんと知ってほしい。知って、選んで、食べてほしい。外国産だ、でもいいやというのならいいんです。でも食べてから、これ外国産だったの、いやだわというお母さんも結構います。ですから、私たちが関わることで、少しでもそうしたことを知るきっかけになればと思っています」

育てたお米を捨てるような授業にはしたくない

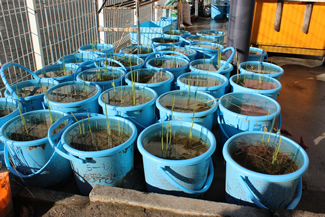

田んぼビオトープの授業は、4年生のときに一年間学習した、ビオトープ授業を発展させた形で実施している。校庭の一角には、木々に囲まれた池を中心とした約9m2のビオトープがあって、4年生はそのビオトープで生きもの観察をしたり、より多くの生きものが暮らせるための環境づくりをしたりと、さまざまなことを学び、考えてきた。そして、そのビオトープの隣にあるコンクリートのマスで仕切った小さな田んぼが、5年生になって始まる田んぼビオトープの舞台になる。

5年生たちは、春に種籾から苗を作り、この田んぼと一人1つずつバケツの中に植えた稲を育てる。秋に実った穂を刈り取ってお米を収穫した後、毎年11月の末にお楽しみの収穫祭を開催して、一つの区切りを迎える。

この学習の特徴は、その名前が示す通り、コメ生産の場としての田んぼについて学ぶと同時に、生きものにとっての棲息・採食場所というビオトープ的観点で捉えた学習をも展開することにある。人の手が入ることでかく乱される田んぼだからこそ、生きていける生きものがいることを学ぶのも目的の一つ。だからこそ、地域の環境への影響を考え、調べながら持続可能な農業経営をめざした実践取り組みを行っている雁音農産をわざわざ宮城から招いて、稲づくりの技術を習うとともにその思いを聴くことを大事にしている。

学校と雁音農産の橋渡し役を務めたのが、2007年から4年生のビオトープ授業の外部講師として同校で指導に当たるビオトープ管理士の三森典彰さん。小野寺皇貴さんが、学校との関わりについて説明する。「実際に関わり出したのは、震災の前年の2010年からでした。以来毎年、田植えと収穫祭に合わせて、宮城から駆け付けています。それ以外の日常的な管理的などについては電話やメールなどで連絡をいただいて、その都度対応していますし、それこそ三森さんがビオトープの授業などで来られるときに水管理を気にしてくださったり、調べ学習など日常の学習は先生方が進めてくださったりしています」

収穫祭は、当初は餅つきでもしてもらえないかという話だったが、せっかくやるならこんなこともやってみたらと提案して、盛りだくさんのプログラムになっていった。中でも、ポン菓子機は注目度抜群。市販品のように味つけはしていないが、ほんのり温かいできたてほやほやを目の前に、子どもたちは「おいしい!」と満足気だ。

きっかけをつくった三森さんが、そもそもの経緯について紹介する。

「最初、学校では近所の種苗業者から苗を提供してもらって、バケツ稲の学習をしようとしていました。でも、そうした学習の中には、できた稲を家に持ち帰って終わりというところもあって、脱穀・籾摺りなどもしないから玄関に飾って終わりということもあるそうなんです。ちゃんと食べるところまでやらないなら、アサガオでも何でもいいじゃないか、食べられるものを育てておいて、また一方では食育といっておきながら、最後口に入れるところまで教えないのは、不完全じゃないかと思ったんですね。だったら、脱穀も籾摺りも授業の中でやって、楽しいこととしてお米を持ち帰ってもらえれば、お家で炊き込んでもらったりもできますよね。だからこそ、農業のことも生きもののことも、いろんなことを総合的に伝えられる人が必要なんじゃないかと思って、雁音農産さんに協力をお願いしたのです」

田んぼでは、ササニシキとひとめぼれを育てている。どちらも大崎市内にある農業試験場で宮城の気候風土に合わせて開発・育成された品種だ。初期生長やあとからの生長の仕方など、それぞれ特徴的な育ちの違いが見えてくるのもおもしろい。一方、子どもたち一人ひとりのバケツ稲では、それぞれ好きな品種をえらび種から育てた苗を植え、水やりや草取りをきちんとできていたかどうかの結果が秋に刈り取った後の収穫量として如実に表れてくる。

理科教育でもあり、社会科や道徳としての側面もある。毎年、3月には学習の成果をまとめて発表をしているが、そのまとめや発表が国語力をつけることもつながるから、総合的な学習として質の高い学習が実現する。

ビオトープ池の泥さらいと木々の枝切り ~4年生の取り組み

ここで少し、田んぼビオトープに先立って4年生の一年間で実施しているビオトープ学習について紹介してみたい。

11月の収穫祭から遡ること約1か月の10月末、ビオトープのまわりに集まったのは、4年生のあるクラス。この日はこれからビオトープ池の底から泥をさらうことと、まわりの木の枝切りの作業をすることになった。講師は、三森典彰さんをはじめとする人と自然の研究所のスタッフたち。当初は9月末に実施する予定だったが、荒天のため順延。迎えたこの日は、朝から晴天、絶好の作業日和となった。

朝の1限目から、4年生の3クラスが1時限ずつ交代で校庭に出てきて授業に臨む。最初に出てきたのは、4年3組の約30名。三森さんが、この日の作業について説明する。

「今日は、皆さんにビオトープの環境改善の作業をしてもらいます。みんな、1学期からビオトープの勉強をしてきたからわかっていると思いますが、実はあまりいい状態ではありません。今、だいぶ木が枝を張り出してきて暗くなっています。暗い環境を好むオオシオカラトンボなどは、みんなも1学期に見たようにビオトープに飛んで来ていますが、明るい環境を好むシオカラトンボやアキアカネを呼び込むには明るい水面が飛んでいるトンボから見えている必要があります。それにビオトープには落ち葉や泥も溜まり生きものが暮らしにくくなっています。…お!トンボがやってきた。捕まえられたらヒーローだよ!」

ちょうど子どもたちの前をぐるりと回って、一匹のトンボが校舎の壁に着地した。男の子が慎重に手を伸ばして、捕まえる。

「これ、何トンボかわかるかな? そう、アキアカネ、それもメスですね。ということで、学校の中にもすでに赤トンボが産卵準備OKの状態でやってきています。赤トンボは、開けた明るいところに卵を産みに来るタイプのトンボです。なので、今日はまず、木影が多くなってきているビオトープを明るくしてあげたいと思います。それと、水の中にも落ち葉がたくさん積もって、池の底の状態もあまりよくなかったので、一度干してあります。底の泥をあげて、その時に見つけた生きものをレスキューしてあげてください」

産卵準備OKだ。

ビオトープの脇には、田んぼのマスが6つある。すでに稲刈りも終わった田んぼマスの半分は水を抜いて、ビオトープ側のもう半分には水を貯めてある。池からさらった泥は水を抜いた側のマスに入れ、レスキューした生きものを水の貯まったマスの中に逃がす。

「この泥は、来年みんなが5年生になって田んぼの授業をやるときに、6つのマスに均等に混ぜて使います。ビオトープの底には落ち葉が溜まっているから栄養たっぷりになっていて、池ではヤゴなどの生きものが暮らしにくい環境になってしまう原因になるんだけど、稲にとってはすごくいい状態です。この泥上げ作業は、もしかしたら3組のみんなしかできないかな。1時間目だけで泥さらいが終わったら、他のクラスは木を切ったりするだけになるかもしれないので、そのつもりで、あとで他のクラスに自分たちが何をやったか、三森さんたち以外からも教えてあげられるようにしてください。それと、今日は枝も切って、だいぶ明るくなりますから、全クラスの活動が終わったあと、お昼以降にもう一度、ビオトープがどうなっているか、見に来てくださいね」

一通り説明を聞いて、さっそく子どもたちは作業にかかる。池の中でバケツに泥をすくうグループ、すくった泥を田んぼのマスまで運ぶグループ、運んだ泥をあけて生きものがいないか探してレスキューするグループ、それと池の周りで木の枝を切るグループ。時間で区切って作業担当をローテーションして、すべての作業を体験する。

「あ!いたいた! これヤゴだ!」

泥を運んできた子も、思わず振り返って覗き込む。

「バケツから泥をあけたあと、ある程度落ち着いてくると(生きものが)動かなくなっちゃうからね。

最初に泥を入れたタイミングでびっくりしているところを見つけるのがコツだよ」

作業を見守りながら、三森さんが生きもの探しのコツについてアドバイスする。

女の子が、掌に乗せたヤゴを見せてくれる。もぞもぞと動いて、手にうっすらと泥の跡が残る。

「くすぐったい?」

「ううん、かわいい。好きだもん!」

そういって満面の笑みを浮かべる。

ビオトープ授業、事始め

4年生のビオトープ授業が始まったのは2008年度。世田谷区教育委員会の学校ビオトープ再生・活用事業の第2期モデル校の一つに等々力小学校が選ばれたことに端を発する。経緯と全体の枠組みについて、三森さんが説明する。

「もともと、世田谷区では区内全域で学校ビオトープの取り組みが広がってきていました。ただ、それが十分に活用されていないから何とかしたいと、区の教育委員会から人と自然の研究所に相談があったのが最初のきっかけでした。これはどこの地域でもよくあることなんですが、要するに、ハード面の整備だけを進めて各学校に使ってほしいと提供しても、学校側には専門的な知識もノウハウもありませんし、すでに忙しい中でやっているので、そもそも無理があるのです。ですから、ハードの整備とともに、ソフト面を提供できる主体の関与が必要じゃないかという話をしました。もし学校が独自に取り組むにしても、先駆的な事例を見ながら先生や学校全体でビオトープに関わる仕組みを作っていったり、先生方に何か気づきがあって、やってみようかということになったりしないと、自立的な動きを作っていくことはできません。そんなことでビオトープの再生と活用について専門の事業者を入れて進めていこうという話になったんです」

当初の計画ではモデル校を数校指定して、年度ごとに1~2校ずつ増やしていくとともに、先行的に取り組んだ学校では2~3年で自立的な取り組みを開始して、新しいモデル校に移行していくという構想だった。ただ、実際には2年や3年でそう簡単にビオトープの活動が学校の中に根付くわけもなく、しかも2~3年目というタイミングで先生の異動があると、また一から積み上げていかなくてはならなかったりもした。現場の先生だけでなく、管理職の異動もある。結果、学校独自の予算措置も含めて継続的な取り組みをしていくことになり、等々力小学校では2014年度で7年目の取り組みとなっている。

初年度に4年生担任の一人として、ビオトープ授業の確立に向けて模索した同校教諭の渡部理恵子先生は、当時の写真や資料を披露しながら、大変ながら充実した一年を振り返る。

「最初の年は、ともかくビオトープを造るので、受け入れてくれる学年がないかということで、4年生も授業で実施することになったのです。4年生が一番、期間がとれそうな学年なんです。子どもたちも活動的です。5・6年生は本当に忙しいですし、3年生は低学年から上がりたてでまだちょっと幼すぎる。やってみて、やっぱり4年生が最適だよねということで、2年目以降きちんと位置付けるようになっています」

当時この場所は、コンクリートと岩で組んだ「自然川」と呼ぶ急深の池だった。30年ほど前に開校20周年記念として造成されたものだ。浅い水辺はなく池のまわりの植生は貧弱で、生きものの棲息環境としては単一的だった。しかも造園的な庭木植栽によって全体的に暗い環境となっていた。この池を生きものの視点に立って改良すれば多くの生きものを呼び込むことができると、明るい場所や浅瀬を意識して、ビオトープを造成した。

今年度は6年生を担任している渡部理恵子先生

授業は6月から始まり、現状の問題点とどんな作業をするとどんな効果が期待できるか、三森さんから話を聞きながら、話し合いを重ねた。7月には、子どもたち自身の手で、バケツに水を汲み出して、約2トンの土をバケツリレーで運び、多摩川に自生する水草を移植した。水を入れてできたビオトープは、国語や理科、総合的な学習の時間を使った生きもの観察や環境管理の学習などの他、情報掲示板を作って他学年にもアピールした。

「最初の年、生きものの気持ちになってよりよいビオトープをつくるためにということでディベート学習をしました。ギンヤンマとシオカラトンボ、オオシオカラトンボ、コノシメトンボのチームに分かれて、生きものの立場に立ってどんな環境が必要なのかを主張し、互いの意見を出し合う中でどんなビオトープ作りをめざしていくかを考えるのがねらいでした。みんなトンボになり切って、『ぼくたちは、明るい環境が好きだからビオトープのまわりの木は切ってほしい!』『私たちにとっては全面草で覆ってほしいんです!』など、いろんなことを言い合ったんです。最後、三森さんが『みんなが仲良く暮らすにはどうすればいい?』と問題提起してくださって、深いところを作ろうとか、浅いところを作ろうとか、日陰をつくろう、日向がほしいとか、水草がほしい、水草はいらない!と話し合っていったんですね」

当時を思い出しながら、渡部先生が説明する。三森さんも話を引き継いで、この時のディベートがもとになって始まった田んぼビオトープの経緯について話をする。 「話し合いの中で、赤トンボの子たちだけがどうしても相容れなかったんです。赤トンボって、ビオトープではあまり見られないんですよ。産卵はしても羽化するところまではなかなかいかない。冬を卵で越して、次の年に孵化するのですが、春に孵っても他の肉食のヤゴたちがいるような環境、特に小さな池などではほとんど食べられてしまいます。子どもたちは、自分たち(=赤トンボ)が生き残るにはビオトープの水を干すか、学校に田んぼを作るしかないという発表をしたんです。そうしたら、先生も意気に感じてくださって、赤トンボが繁殖できる場所もビオトープとしてつくりたいと、当時の校長先生に掛け合って、もともとイモ畑だったところに田んぼをつくったのです。だったらちゃんとお米を育てるということもやりたいねということで、雁音農産さんを紹介して…という形で進んでいったのです」

結局、田んぼビオトープができたのは、翌々年の2010年だったが、イモ畑が田んぼになって、田んぼビオトープの授業が始まった。もともとは、子どもたちの話し合いの中から出てきた話だったのだ。

ビオトープの生きもの探しと観察…春の授業

「5年生は社会科で農業をやりますから、その中で田んぼを扱おうというのに加えて、4年生からのビオトープ学習の発展となる『ビオトープ水田』ということでやっています。農業は人間のための食料生産ですが、生きもののためにつくったビオトープ田んぼなので鳥よけネットなどはかけません。子どもたちのバケツ稲はネットをかけて、収穫までちゃんと味わうということにしていますが、私はいつも忘れてそこも鳥に食べられちゃうんですね…。でも、ビオトープ田んぼは、あれは生きもののための田んぼだから、誰がどれだけ食べようと、あれは生きもののために置いておく田んぼ。5年生では、その両方を学んでほしいと位置づけています。7年経って、ようやく軌道に乗ってきたかなというところです」

渡部先生はそう言って、あえて「ビオトープ水田」と呼ぶ意味について話す。

ビオトープだけでは、特定のトンボばかりを保全することになる

再び、5年生の田んぼ授業の一環として実施した、11月末の収穫祭に戻ろう。

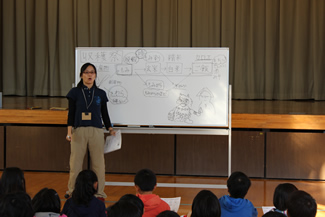

各クラスの子どもたちが、校庭の3か所に分散した中の一つ、ビオトープ前では小野寺ひかるさんが、トンボの生活史から夏のトンボ・秋のトンボ・春のトンボに分類し、その生態について紹介した。

「シオカラトンボは、夏のトンボと言われます。夏にシオカラトンボって何をしているか知っていますか? シオカラトンボは、夏に産卵をするんです。このときに、シオカラトンボ特有の白粉を帯びた色に変わってきます。結婚のための色なんですね。じゃあ、夏に卵を産んだシオカラトンボは、秋になるとどうなるか。ヤゴになりますね。みんなのビオトープの中で、今、シオカラトンボはヤゴの状態で過ごしています。寒い冬を迎えたとき、シオカラトンボはどういう状態でしょう。雪が水の上に積もっていても、彼らはヤゴのままです。そして、春になってどうなるかというと、満を持して、大人のトンボに羽化するんですね。でもまだ若者。夏まで、大人になったよという色にならない。これが夏のトンボの一生です」

ボードにフリップシートを磁石で張り付けて、写真や図を見せながら、説明する。

続いて、秋のトンボの説明だ。秋のトンボを代表するのは、アキアカネ。赤とんぼの仲間だ。夏のトンボが夏に産卵したのと同じように、秋のトンボは秋に産卵する。その時の体色が茜色だから、アキアカネというわけだ。

秋のトンボは、卵のまま冬を過ごし、春になってからヤゴになって出てくる。もともと氷河時代に日本にやってきたアキアカネは、冬の寒さに強い。それは、冬を卵の状態で過ごすからだ。その代わり、夏は山に行って涼しいところで過ごす。

最後に登場するのは、春のトンボ、オツネントンボだ。なぜ春のトンボなのか?──「春に産卵するから!」。そう、子どもたちも、もうその意味がわかってきた。オツネントンボは、産卵後、すぐに卵から孵って、夏にはもう成体になる。ただ、体が細く小さいから風に弱く、茂みの中で過ごしている。秋も、冬も、ずっと茂みの中でトンボの成体のまま過ごす。トンボのままの姿で年を越すから、「越年(おつねん)トンボ」というわけだ。

ここから、田んぼと生きものの関係について、話は展開する。

「さて皆さん、夏のトンボのシオカラトンボ、秋のトンボのアキアカネ、春のトンボのオツネントンボは、それぞれどんなふうに一生を過ごしていますか? シオカラトンボは、一生のうち何で過ごす? そう、ヤゴで過ごす。で、ほとんどのトンボはこの形です。オニヤンマもそう。オニヤンマなんか、3年も4年もヤゴの姿ですよね。でも、赤トンボは一生のほとんどを…そう、卵で過ごす。オツネントンボは、成体で過ごします。だから同じトンボでも、暮らしとか生活、あるいは一生がまるで違うんですね。で、暮らしが違うってことは、必要な環境も変わってきます」

ボードには、季節ごとにそれぞれのトンボがどんな暮らし方をしているか、その成長過程が環境とともに示されている。

「例えば、シオカラトンボは、秋や冬に水がなくなったらどうなる? お亡くなりになるよね。ということは、シオカラトンボはみんなの田んぼで生きていけるかな? 冬には水がないから、シオカラトンボは生きていけないよね。つまり、シオカラトンボは、ずっと水のある池や沼でしか生きていけないんです。田んぼの場合は、冬も水が張っている田んぼじゃないと生きていけない」

子どもたちは徐々に話に引き込まれて、身を乗り出していく。

「じゃあ、アキアカネは? 冬は?水は必要? いらないよね。春に水が入ればいいんだよね。アキアカネは、お米といっしょに育つんです。冬に水があるところでは、シオカラトンボやギンヤンマなど大きい肉食のヤゴがいて、みんな食べられちゃう。だから、アキアカネにとっては、冬に水がないところの方が都合よいんですね」

アキアカネやナツアカネなど、赤トンボのほとんどは田んぼのように冬に水がない環境があることで生き残ることができる。赤トンボが“田んぼのトンボ”と言われるゆえんだ。

「じゃあ、今度、オツネントンボはどうでしょう。春に産卵した時には、田んぼも池も水があります。夏は、水、必要? いらないよね、だって羽化しているから。秋は? …いらない。冬は? …いらない。じゃあ、そんなオツネントンボはどういうところに棲むのかな?」

子どもたちは、「田んぼ!」「池や沼!」とばらばらに声を出す。

「田んぼがいいと思う人、その理由を教えてください。そう、田んぼは一年の中で一回水を抜くよね。水を抜くとどうしてオツネントンボにいいかわかる? オツネントンボは小っちゃいよね。小っちゃいから、ずっと水があるところでは食べられちゃうんです。シオカラトンボやギンヤンマは大きいから強い。でもアキアカネやオツネントンボは弱いから、田んぼみたいな環境の方が生き残りやすいんです。ということは、池や沼だけではいろんなトンボは生き残れない。夏のトンボしか池や沼では守れないんです。君たちが4年生の時に取り組んだビオトープの池では、夏のトンボしか生き残れないんです」

そう、ひかるさんは説明する。

「いろんなトンボが生き残るには、田んぼがないと難しい。だから、みんなの学校にはビオトープと田んぼと、両方あります。今、田んぼはどうなっていますか?水はありますか?ないですか? 水、あるよね。水があるのは、アキアカネやオツネントンボにとって都合はいいのかな? そう。みんながアキアカネやオツネントンボなどいろんなトンボを育てたいのであれば、このままだとシオカラトンボのヤゴがこの中で生き残ってしまって、食べちゃうんです。シオカラトンボにとっては、田んぼも池も、どっちもいいの。でも、アキアカネやオツネントンボが生きる環境にはなっていない。皆さん、じゃあこの田んぼをこれからどうするか。それを、先生や皆さん同士で話し合ってほしいなと思います」

雁音農産の人たちが指導役になる

自分たちの話し合いの結果、環境を変えることに対して能動的に関わっていくことができる

「ビオトープの授業をしていると、だんだんと興味を持って夢中になってくるのが目に見えてくるんですが、さらに投げかけ方によっては、自分たちでどう変えていけば生きものにとってより棲みやすい空間にできるかという発想を持つようにもなるのです」

地域の中で人間だけでなくさまざまな生きものがいっしょに暮しているという認識を持つこと、そしてその生きものにとって自分たちにもできることがあるということを知ることで、子どもたちは大きく成長していくと三森さんはいう。

「ビオトープができたばかりの頃には、1年間で水生生物が30種類くらい見られた年もあったんですが、今は年間を通して5~6種類に減っています。でもそれは逆に言うと、大きな学びのチャンスでもあるんです。大きな緑地空間では何もしなくても極端な変化はなく、たくさんの生きものが見られます。でも、ビオトープは小さい空間だからこそ、悪い方向も含めて変化が激しくなって、それに対して何かしなければという思いを育むことにつながります。同じこのビオトープに、何年か前にはいっぱい生きものが来ていたことを知ることで、子どもたちの行動の指針やモチベーションが生まれてきますし、小さい空間だからこそ、観察だけではなく、環境を変えていくということに能動的に関わっていくことができるわけです。そんな経験ができる場があるというのが、ビオトープのよさなのだと思うんですよ」

今年も3月中旬になると、4年生が一年間かけて調べ、関わってきたビオトープと生きもののことについて発表する3・4年生合同の授業が行われる。来年度の新4年生に、ビオトープの管理を任せていこうという、いわば引き継ぎ式となる授業だ。

新年度に5年生になる今の4年生たちは、今度は田んぼビオトープの授業を通じて、学校にやってくるトンボを始めとする生きものたちと、また少し違ったか関わりをしていくことになる。

授業をしているだけだと他の学年の子どもたちの目は向いてこないが、収穫祭で餅つきを楽しそうにしていたり、ポン菓子機の爆発音が鳴り響いたりすると、他の学年の子どもたちも、ビオトープ池や田んぼビオトープの取り組みに興味が湧き、注目するようになる。年に一度、そんな機会があるからこそ、学年を越えて引き継がれていくことになるのだろう。

(取材協力:一般財団法人C.W.ニコル・アファンの森財団)