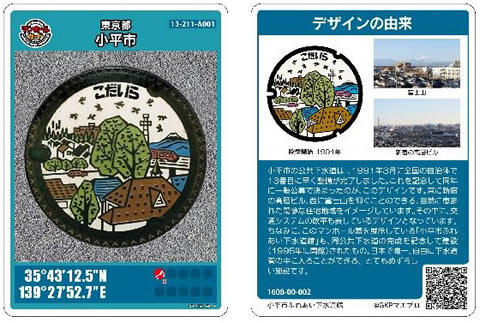

【第85回】下水道の役割を知り、水環境について考える全国でも珍しい施設(小平市ふれあい下水道館)

2017.07.18

市の重点施策として整備した下水道の完成記念としてオープンしたふれあい下水道館

西武国分寺線鷹の台駅から徒歩7分、小平市中央公園を抜けて玉川上水沿いの木陰の散策道から府中街道に出てすぐの通り沿いに見えてくる建物が、小平市が運営する「ふれあい下水道館」。地上2階、地下5階の同館は、平成2年度に同市が下水道普及率100%達成記念に開設した施設だ。地下5階にある「ふれあい体験室」は、実際に使用されている地下25メートルに設置された公共下水道管とつながっていて、下水道管を横切るように渡された体験ステージの上に立って、足元を流れる下水の様子を覗き込むことができる。下水特有のむっとした臭いに包まれながら、暗く長々と続く下水道管を実際に体感できるのが、同館の最大の特徴になっている。

「小平市の下水道は昭和45年に市の重点施策として整備を開始して以来、20年の歳月と多額の費用をかけて、平成2年度末に整備を完了しました。当時、東京都内の自治体として7番目、全国では3,293市区町村(当時)のうち13番目という早い時期に整備を完了しました。ふれあい下水道館は、事業の完成を記念して、下水道に関するさまざまな資料を展示し、下水道や環境について理解を深めていただくことを目的に開館した市の施設です」

ふれあい下水道館の管理運営を担当する環境部下水道課の嘱託職員、菅原君夫さんがそう説明してくれた。

階段を下って、地下へ地下へと進む展示構成

ふれあい下水道館は、1階のエントランスホールから階段で地下へ地下へと潜っていくように進みながら、各階の展示を見ていく構造だ。地下1階の講座室は、小学校などの団体利用でまず立ち寄る多目的スペース。

朝汲みとった下水の中にうごめく生きた微生物を、顕微鏡や大型ディスプレイを使って観察して、汚れた水が薬品等によってではなく微生物の力できれいになっていくことを伝えている。

「下水処理で行われている活性汚泥法は、水に溶けている有機物を食べる微生物の働きによって汚れを取り除く方法です。下水処理場では定期的に汚泥を採取して、汚泥中の微生物を顕微鏡で調べていますが、ここでも同じように微生物の様子を観察することができるのです。見学いただいたお子さんの感想文を見ると、微生物が汚い水をきれいにしているということに驚いて、感心するお子さんが多いですね。それと、油などで下水道管が痛んだり詰まったりする状況を知っていただくことで、ご家庭で食器などを洗う前に油を新聞紙などで拭いてから洗うのが大事だということを勉強してもらっています」

油で詰まった下水道管の状況は、下階の展示でも解説している。

地下2階の展示「くらしと下水道」では、江戸時代から現代にいたる汚水処理の仕組みや変遷について、くらしとのかかわりの中で紹介するパネルや展示物を通じて解説している。また、そうして発展していった小平市の下水道を維持管理する取り組みについても解説している。

「小平市の下水道は、平成2年に整備を完了していますので、初期に敷設したものは50年近くになり、管自体が老朽化してきています。ところが地中の施設を更新するのは困難も多く、現在ある下水道管をいかに今後も使っていくかということで、平成26年3月に下水道管長寿命化基本構想を策定して、古いものから調査と必要に応じた改築や修繕を行っていくための計画を立てています。口径の小さい管はテレビカメラで撮影し、大きな管には人が入って補修が必要な場所等を調べていくのです」

地下3階には、地元小平市の水環境の歴史について学ぶ模型や実物が展示されている。「まいまいず井戸」と呼ばれるすり鉢状の井戸は、水の少ない武蔵野台地で生活するために掘られたもの。狭い穴のままでは深く掘れなかったためと解説され、すり鉢状の斜面をらせん状に登って底から水を運ぶ様子が模型で示されている。

その隣のパネルには、西武線がもとは屎尿など肥を運ぶための路線として発達したといったうんちくも展示されている。

小平市内を縦横に張り巡らされた分水によって生活用水が確保されたことで、原野だった武蔵野台地に人が住むようになり、畑が作られ開発が進んだ歴史が紐解かれている。さらに分水を活用した新田開発が盛んになっていったという。

地下4階は特別展示室として、水と環境を主としたイベントを行うための多目的空間として活用される。訪問したときは、東京学芸大学が進める、水辺の学びをデザインするプロジェクト「WaSIT」の写真展を中心にした構成だった。

実際に使われている下水道管だから、時間帯等によって流れてくる下水の量や内容、臭いも変化する

最下層の地下5階は、同館のメイン施設、実際に使用中の公共下水道管内部の見学ができる「ふれあい体験室」だ。下水道で使われている管やマンホールの実物が展示されているほか、地域の降雨情報がわかるアメッシュ500も設置されている。タイル張りの階段を10段ほど下っていくと、その先には潜水艦のようなハッチ式のドアが設置されている。計器が並ぶコンクリ剥き出しの半円形の前室を通り抜けると、内径4.5mの下水道管に入り込む。

「ここで見られるのは、本物の下水道管で、約5万人の市民の汚水が流れています。ですから、午前中に降りてみると、洗濯水の石鹸臭が漂ってくるなど、時間帯によって違いが感じられます。閉館後なのでわかりませんが、夕方から夜にかけては風呂の水が多く流れてきているなど、日々の生活と直結していることが感じられます。極端な例としてわかりやすいのが、雨水の流入です。平成27年7月30日に小平市を襲ったゲリラ豪雨によって、一気に流量が増して、濁流のように流れる様子が見られました。当日の様子を撮影した動画を撮ってありますからそれを見ていただけるとよくわかります」

館を訪ねた日は天気もよく、地下5階の下水道管を流れる水量はゆっくりとした流れだった。

ゲリラ豪雨当日の映像では、雨が降り始めて次第に流れが速く、量も増してきたことで、危険と判断し、下水道管内に張り出した体験ステップのフェンスを取り外してハッチドアを閉めて、下水道管内体験を中止したという。さらに時間が経つと、下水道管はほぼ満水状態の激流となった。ただ、ゲリラ豪雨だから長くは続かない。1時間ほど激流が続いたあと、次第に水は引いていき、ほどなく通常の水量に戻っていく様子が見られた。

家庭から出る汚水と雨水をいっしょに流す合流式下水道

下水道管には、合流式と分流式がある。合流式は、雨水と家庭から出た汚水をいっしょに流す下水道だ。一方、分流式は、雨水は雨水管、汚水は汚水管と別々の管を流れていく。

ふれあい下水道館の地下を流れる下水道は、合流式。小平市の場合、市域の西側約2/3は合流式、東側約1/3は分流式になっているという。

小平市の場合、合流式下水道が多く、雨水がそのまま川に流れてしまうため、家庭で雨水浸透枡を設置するため、1m2当たり500円の補助金を出している。

各家庭に雨水を地下に戻す協力をしてもらい、降った雨水をなるべく地下に戻す取り組みをしている。

地階へと降りていく階段には、地上からの高低差が「-15m」などと表示されている。階段の柱には、ふれあい下水道管築造時の地層を復元した土壌断面標本が展示され、地下に潜っていく感覚がいやが応にも増していく。

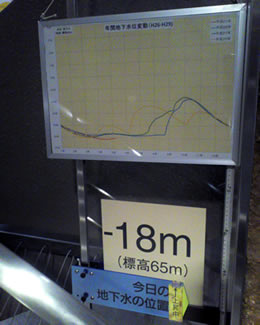

階段の途中に、「今日の地下水の位置」という表示が矢印で示されていた。脇には、年間地下水位の変動グラフが張り出されている。職員が毎朝、巻き尺を下して測った地下水位を表示・記録しているという。

「観測井戸で毎日地下水を測って、季節や年変動を見ています。先端に水と接触すると音が鳴るセンサーをつけた巻き尺を下ろしていって、現在の地下水位を測っています。この辺でも、夏の時期と冬の時期ではかなり地下水位が変わるのがわかります。」