【第83回】木に対して興味もなかった子が、少しでも木に気持ちを向けてくれる瞬間を感じるために(日本建築学会と杉並建築士会の木のプログラム)

2017.04.07

校庭の木の“身体測定”

「はい、今日は月曜日に引き続き、建築士会の皆さんに来ていただいて『木のパワーを探ろう』の授業を行います。初めていらした方もいますので、お名前のご紹介から、お願いします」

杉並区立杉並第八小学校(以下「杉八小」)6年1組の担任教諭、中野富雄先生の言葉で、この日の授業が始まった。校庭に出てきた6年1組、総勢21名の子どもたちの前には、東京建築士会杉並支部所属の一級建築士5名が立ち並ぶ。進行担当の大坂岳志さんが今回のメンバーを紹介する。

「おはようございます、大坂です。私は一昨日も来ましたので、新しく来た人を紹介します。隣にいるのが大石さん。その隣、滝澤さんは覚えていますよね。構造設計の人です。その向こうが小野間さん。そして、一番向こうにいるのが、山内さんです」

大坂さんが一人一人紹介し、各自が一言ずつ挨拶をする。

「今日は、この5人が各班に付いて、いっしょに“木の身体測定”をします。皆さんには、木の身長と体重、それからウエストまわりを測ってもらいます。どうやって測るか、それはこれから説明しますが、その前に、皆さんは木が生長する仕組みについて習いましたか?」

子どもたちから、「水!」「日光!」「二酸化炭素!」と声が上がる。

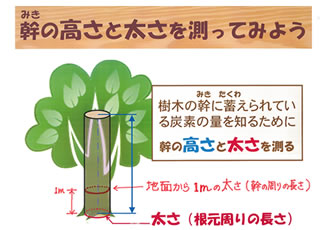

「そうですね。木が大きくなるその仕組みを、『光合成』と言います。木は、空気中の二酸化炭素を吸収し、光合成をして、酸素を放出しますよね。このとき、二酸化炭素の炭素分が、樹木の体になって貯めこまれていって、木がどんどん大きくなっていくのです。そこで今日は、木が貯め込んだ炭素の量を、木の身体測定をすることで計算したいと思います」

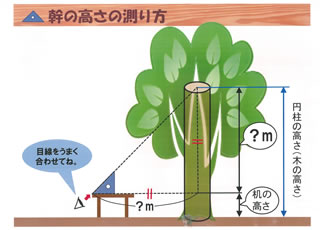

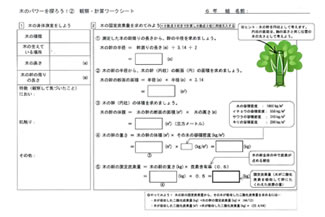

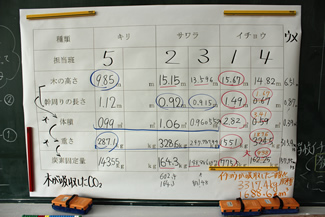

“木の身体測定”は、“身長”(木の高さ)と“ウエスト”(幹周りの長さ)を測って、円柱の公式で体積を算定し、木の樹種ごとの係数(容積密度)をかけて“体重”を算出する。ただ、身長を測ると簡単にいっても、頭上はるか高くそびえる木の頂点まで巻き尺を伸ばすことは不可能。そこで活躍するのが、三角定規にボール紙の筒をつけた“スコープ”だ。

「机の上に三角定規を置いて、筒から覗いて、ちょうど木の頂点が見える位置に机をセットします。その時の机から木までの距離を測ってやれば、直角二等辺三角形なので、木までの距離と木の高さが同じになるわけです。一つ注意が必要なのは、机に乗せて測っているので、実際の木の身長は、机の高さ分を調整する必要があるということ。さっき測ったら75㎝ありました。どうすればいいかな?」

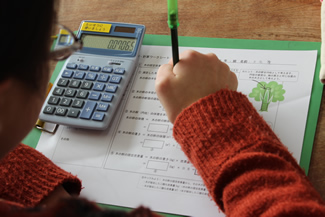

ワークシートには数式や係数も書き込まれていて、測定値を当てはめていけば必要な値が算出できるようになっている。極力シンプルに整理をして、本当に伝えたいことに絞り込んでいく工夫だ。

5班に分かれた子どもたちは、各班それぞれ、机1台と長辺50cmの特大三角定規にボール紙の筒をつけたスコープ、それと巻き尺を持って、校庭の端に植えられた木のもとへ向かう。各自が測定の結果を記入し、その後、触ったり眺めたりした観察結果を書き込んでいく。各班に建築士が1人ずつ付いて、子どもたちの測定や観測、教室に戻ってからの計算をサポートする。

3日間で構成される『木のパワーを探ろう』の環境学習プログラム

大坂さんたち東京建築士会杉並支部が関わって実施している杉八小の『木のパワーを探ろう』の授業は、全3日間のプログラムとして構成される。担任の中野先生の言葉にもあったように、この日の授業は、中日の2日目に当たり、間に1日ずつ挟んで、月・水・金の3日間、ちょうど1週間で完結する。

月曜日に実施された、初日のプログラムでは、“木に親しむ”をテーマに、オリジナルの木のトランプ【1】や1リットル大の木のブロックを使ったアクティビティを通じて“木の特徴”を感じ取った。

木のトランプというのは、さまざまな樹種の板をトランプのカード大に加工したもの。樹種ごとに、色味や模様などの違いがはっきりとわかる。

今回のアクティビティでは、樹種名が記されている面を伏せた状態で並べた木のトランプから、色味等を見ながら、同じ樹種と思う板2枚を子どもたちが取っていく。いわゆるトランプの神経衰弱だ。各自が取ったトランプをじっくりと観察して、自分なりに捉えた木の特徴をワークシートに書き込んでいく。色味や濃淡はもちろん、よく見ると木目の模様の規則性や詰まり具合も違っていることがわかる。触感やにおいなどについて表現する子もいる。

木のトランプカードなどプログラムのベースを開発したのは、日本建築学会子ども教育支援建築会議・学校教育支援部会のメンバーの一人、藤野珠枝さん。今回の授業には参加していないが、同小で6年前からはじめた木のプログラムには最初から中心的に関わってきた。

初日のプログラムでは木のトランプの神経衰弱をしたあと、とったカードをじっくり観察して、木の特徴をそれぞれが感じ取った。

「一言で“木”といっても、いろんな種類があって、それぞれの特徴があることを知ってもらうための導入として、木のトランプを使っています。国産材でしかも実際に家具や建具に使っている樹種60種類以上で作ってもらいました。実は、トランプの中には緑色のシールが貼ってあるものがあります。校庭に生えている木の印として、付けたものです。身近な校庭の木と、“木のトランプ”の色や触り心地を結びつけて感じ取り、興味を持つきっかけにしてもらいたいのです。何十種類もある木がそれぞれいろんな特徴を持っていることが伝わってほしいと願ってつくった教材です」

杉八小でも、校庭に生えているすべての木を事前に確認して、樹木一覧のリストを作っている。校庭の木にはサクラやイチョウ、キリ、マツ、ケヤキ、コナラなど36種類の木があった。木のトランプに全種類が揃っているわけではないし、校庭にある木以外の樹種のカードも多いが、緑色のシールが貼られたカードは10種類以上になっている。リストをもとに、緑色のシールを貼り付けたのは、学校支援本部【2】のコーディネーター。授業当日の教材やプリントの準備を始め、先生との打ち合わせなどでも学校支援本部のサポートがあって大いに助かっているという。

微細構造が生み出す、木の特徴

初日のプログラムでは、木のトランプでそれぞれが感じた木の特徴を発表したあと、今度は、牛乳パックと同じ大きさに加工された木のブロックを使った重さ比べをした。ちょうど1リットルの大きさだから、樹種による重さの違いはもちろん、1リットルの水と比較すれば、水に入れたときに浮くか沈むかもわかる。

「木が水に浮くか浮かないかを知らない子も多いんですね。そんなことを実際に経験して、実感してもらうために用意したものです。最初は10cm角の立方体で作ってもらったんですけど、少し小さすぎて、重さの違いもわかりにくかったようです。それに、牛乳パックと同じ大きさにした方が1リットルの容積をつかみやすいですよね。手に持った感覚で選んで並べた後、スケールに乗せると、微妙な重さの違いもはっきりとわかります」

こうして感じ取った木の種類による違いは、木の用途の違いになっている。それぞれの特徴の違いを生かして、テーブルにしたり床にしたり、壁にしたりと使い分けていることを伝えるために開発してきた教材だと、藤野さんはいう。

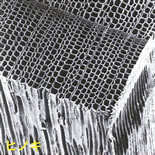

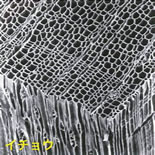

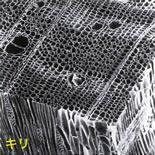

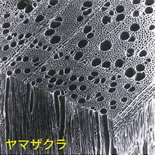

「実は、ルーペを使って木の断面をよく見ると、木の構造が見えてきます。それがもっとはっきりと見えてくるのが、電子顕微鏡写真です。これは、授業でも子どもたちに見せているものですが、こういう構造があって、それぞれ少しずつ違っているからこそ、木の性質の違いが生まれてくるのです。木のトランプやブロックの観察では、何かの順に並べてごらんと子どもたちに言っています。大抵は、重い順とか色が濃い順とかですが、中には叩いたときの音の高低で並べてみたとか、ニオイがいい順とか、いろんな発想で順番を考えてくるのがおもしろいですね。また、木のいいところって何?と聞くと、温かいとか涼しいとか、やわらかいとか出てきますが、それらもすべて、この木の構造写真で説明できるのです」

木の断面の電子顕微鏡写真を示して、藤野さんはそう説明する。ストロー状の空隙構造に空気が含まれているから、軽くて、断熱性が生じる。木の床で転んだときには、隙間の多いスポンジ状の構造が衝撃を吸収するため痛くないんだと説明する。樹種による比重の違いは、空隙構造のサイズの違いであるとともに、細胞壁の厚みも重要な要素になる。

こうした内容は、大学生や社会人の講義でも同じことを伝えている。年齢等によって話す言葉は変わるが、小学生の子どもたちにも基本的な内容は十分に伝わるという。

木の断面の電子顕微鏡写真。樹種によって密度や壁の厚みなどが異なる(左から、ヒノキ、イチョウ、キリ、ヤマザクラ)。『木材の構造 ─走査電子顕微鏡図説─』(一般社団法人日本森林技術協会発行)より、日本建築学会メンバーが加工して作成。

地域密着の建築士会が実践を担う

藤野さんたち学会メンバーが中心になって開発してきた木のプログラムをもとに、大坂さんたち東京建築士会杉並支部のメンバーが杉八小の授業にかかわるようになって、今年で4年目になるという。それ以前、日本建築学会のメンバーが実施していた当時から通算すると、杉八小での実践は7年目に突入している。

少しややこしいが、日本建築学会と建築士会は、まったくの別組織だ。

「日本建築学会は、建築に関する学術・技術・芸術の進歩発達を目的に、大学や官公庁の研究機関等で建築を専攻する教員・研究者や学生、ゼネコンや建築関係のメーカーなど3万5千人ほどの会員で構成された学会組織です。論文発表の場となっているほか、建築や都市に関わる調査・研究や提言・要望など幅広い事業を実施しています。一方、建築士会は、建築物の設計や工事監理に携わる建築士の集まりで、都道府県ごとに設立されています。東京建築士会に杉並支部があるように、全国津々浦々に地域の支部組織があって、建築主との関係はもちろん現場近隣の人たちなど仕事を通じた地域とのつながりが強いのが特徴です」

杉並区のプログラムでは、学会(学校支援部会)のメンバーらが開発を進めてきて、ある程度モデルになるプログラムができてきた。都心部や他県から時間をかけて通ってくる学会メンバーが授業を担当するよりも、徒歩圏内ですぐに顔を合わせられる地元の建築士会のメンバーが関わった方が、学校にとっても心強い。前年度(平成27年度)までは藤野さんたち学会メンバーが全体進行を担当したが、今年度(28年度)は大坂さんが担当している。ちょうど、地元の建築士会が実践する形に変わっていく、移行期に差し掛かっているといえる。日本建築学会学校支援部会では、昨年から環境学習の授業の流れやワークシートをホームページで公開している。大坂さんたち地元の建築士会が学校名やクラス名などを書き換えて授業に使うのはもちろん、関心ある人が自由にアレンジして使えるようにして、広く普及を図っていこうという趣旨だ【3】。

また、これまで開発してきたプログラムは、6年生対象の木のプログラムにとどまらない。

「3年生、4年生、5年生、6年生のプログラムを持っています。3年生向けのプログラムは『人間温度計』といって、日向と日陰の違いや素材の違いによる温度の違いを体感します。4年生の『COOL BOX・WARM BOX』では、箱を作って、太陽の光を当てて、熱を遮断したり断熱したりする実験を通して、熱について扱います。5年生は『風の道を探せ』と題して、校庭のどこにどう風が吹いているかを探って風を取り入れ、『光を使いこなそう』では、電灯と屋外の光をバランスよく調整します。学年ごとに段階的に、小さいところから視野を広げていきながら、全体のプログラムを構成していきます。徐々に地元建築士会にお願いしていって、中でも木のプログラムが一番最後まで建築学会としてかかわっていましたが、今年はなるべく地元にお願いする形になっています」

今年度木のパワーのプログラムを受けている6年生たちも、3年生のときから『人間温度計』など一連の授業を受けてきたわけだ。

杉並区における「木のプログラム」事始め

少し遡って、最初のきっかけについて、藤野さんに話を聞いた。

杉八小で実施する前、区内の小学校で最初に木のプログラムを始めたのは、杉並区立荻窪小学校(以下「荻窪小」)での取り組みだったという。

「荻窪小は、平成21年に新校舎に移転し、エコスクール(環境共生型学校)【4】として生まれ変わったのですが、旧校舎にいて新校舎の建て替えが始まる頃から、日本建築学会が区からの委託事業として、エコスクールを活用した環境学習プログラムの企画・運営に携わるようになりました。当初、私は参加していなかったのですが、メンバーの一人だった知人から木のプログラムの開発を手伝ってほしいと言われて関わるようになりました。新校舎では内装の木質化も進められていたので、その木がどこから運ばれて来たのかを調べるところから始めたらどうかと話をしたんですね」

当時、都では花粉症対策の一環として、スギ・ヒノキの人工林を伐って、都内多摩産木材を公共工事等に積極的に活用していくこととしていた。荻窪小の内装木質化でも、都内産のスギ壁板材が使われていて、その木材を納品したあきる野市の製材所の社長さんを招いて、東京の森と木のことや、普段の仕事の様子などを話してもらったのが、木のプログラムを展開する、最初のとっかかりになったという。

「この時の授業はとても好評でした。子どもたちも木を使うことの意味はもちろん、壁の板材にある節に気付いて質問したりと、さまざまな発見がありました。木のプログラムもちゃんと作って、授業に組み込もうということになり、翌年から荻窪小での授業がスタートしたのです」

こうして開発してきた木のプログラムは、平成25年度に環境省のESD環境教育モデルプログラム【5】の一つに採用され、全国で展開できる20のモデルプログラムの1つとして紹介されている。

エコスクールである荻窪小と違って、杉八小では内装木質化が意識されているわけではなく、校舎を活用した授業の展開は難しい。学校の規模も小さく、全学年単学級のため、荻窪小のように3~4学級の先生たちがチームを組んで進めていくようにはいかなかった。

今年度全体進行を担当している大坂さんは、ベースのプログラムに沿いつつも、思い切って内容の絞り込みを工夫したと話す。

「すごく丁寧にやろうとすると結構大変なんですけど、整理してポイントを押さえていくと、意外とシンプルなんですよ。あまり詰め込み過ぎても、先生方の負担が大きくなってしまいます。われわれにとっても平日の授業は仕事の調整も大変なんです。やっている側がきつくて、次もうやりたくないと思っちゃうような形になっては継続できなくなってしまうので、その辺は簡単にシンプルにしていく方が、持続性という意味ではいいと思うんですね。木の身体測定でも、中学生には測定方法から考えてもらうようにしましたが、小学生だと担任の先生の誘導でうまく行ったこともありましたが、本来伝えたいこととは違った内容に終始してしまうのもちょっと違うんじゃないのということで、杉八小では担任の先生に相談して、数式をワークシートに示して、実測値を当てはめて算出する作業をしてもらいました」

実は、杉八小では、平成31年度に近隣の杉並第四小学校(以下「杉四小」)及び高円寺中学校(以下「高円寺中」)の3校が統合されて、新たに小中一貫校としてのスタートを切ることになっている。

統合を見据えて、杉四小と高円寺中でも学会が環境学習プログラムの開発と支援を実施するようになった。

「杉四小はこれまでかかわっていなかったんですけど、統合されることもあって、昨年度からかかわり始めて、3年生の授業から実施しています。小中一貫の新中学校では、小学校でやっていることの応用という前提でカリキュラムを作ることになっているので、小学校からのプログラムを踏まえておいてもらった方がわかりやすいわけですね。もちろん知らなくてもできることしかやっていないんですけど、知っていた方がより理解が深まるようにしています」

また、高円寺中では、中学校向けに、昨年までに、1・3年生のプログラムを実施し、今年は、2月に2年生向けの新しいプログラムを開発して、実施したばかりです。今回の2年生のプログラムは、テストケースもなしのぶっつけ本番だったから、準備も大変だったと大坂さんは苦笑する。

プログラムの内容は、木のプログラムではなく、温熱環境をメインにしたものだった。自分たちのホームルームを快適にするにはどうすればいいかという課題を与えて、放射温度計、照度計、サーモグラフィーを使って、校舎内の熱と光について調査した。測定結果をもとに、現状の問題点を洗い出し、用意しておいた20分の1の教室の模型に、内装や断熱の工夫をして、各班なりに考えた、快適なホームルームを発表した。

「ちょっと盛り込みすぎて大変でしたが、おもしろい発表になりました。カーテンやブラインドをつけたりというだけでなく、中には天井を取っ払って日射しを入れるというグループもありました」

3つのキーワードで、これまでの授業で学習したことをまとめる

さて、再び杉八小の木のプログラムに戻ってみたい。金曜日になって、『木のパワーを探ろう』の授業は最終日を迎えた。この日は、まとめの会として、木のよさについてそれぞれが感じたことや学習したことを話し合い、班ごとにまとめて発表する。

チャイムが鳴って、日直が授業開始を告げると、中野先生が子どもたちを見まわしながら、話しはじめる。

「はい、ではこれまでの学習をふりかえりましょう。1回目は月曜日でしたね。何をやりましたか?」

子どもたちが、口々に「トランプ!」と声をあげる。

「そう、木のトランプですね。で、わかったことは…?」

中野先生の問いかけに、「木の特徴」と返ってくる。

「いろんな特徴があったよね。例えば、どんな特徴があった?」

一斉に、「におい」「模様」「色」「木目」「光の反射」「手触り」「重さ」…と口々に発言する子どもたちの声で教室は騒然としつつも活気を帯びてくる。

いろんなことがわかったよねと頷いて、2日目のふりかえりへと進んでいく。

「それで、水曜日にやったのは? …そう、木の身体測定でしたね」

わかったことは何?と問いかける中野先生に対して、「炭素固定量!」と即座に答えが返ってくる。

「そう、炭素固定量がわかりました。生えている木は、(少し間を置いて)二酸化炭素を吸収して酸素を放出する、光合成をしているよね。じゃあ、伐り出してしまった木材は?」

この質問に対しても、「二酸化炭素を貯めておいてくれる!」と答えはすぐに返ってくる。

「伐られた木材は、もう二酸化炭素を吸収することはないんだけど、生きている間に吸収した二酸化炭素を貯めておいてくれるわけですね。そんな学習をしました。それで、今日はその知識を補強してもらうために、大坂先生にお話ししてもらい、まとめの学習をしたいと思います。では大坂先生、お願いします」

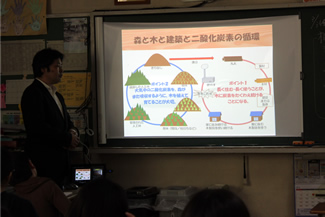

呼ばれて教室の前に立った大坂さんが、パワーポイントのスライドを使って、これまで学習してきたことの意味を解説する。

日本人が生活で使うエネルギーによって排出する二酸化炭素量は、1人当たり年間約9600kgにもなる。一方、40年生のスギの人工林約1ha(100m×100m)が吸収する二酸化炭素量は約8800kgになるから、これだけの森林があって、ようやく日本人1人が1年間に出している量の二酸化炭素を吸収してくれることになる。これらの数量を比較することで、2日目に計算した木1本の炭素固定量が意味することもより明瞭になる。それとともに、森林が二酸化炭素をたくさん吸収してくれてはいるものの、人間が排出する量も減らしていかないと、森による吸収だけでは追い付かない状況になっていると、地球温暖化の問題をより身近な問題として引き付けていく。

日本の森林率はどれくらいあるか、知っている?と大坂さんがスライドを進めながら話しかけると、すぐに「7割!」「3分の2!」と答えが返ってくる。国土の67.3%を森林が占める日本は、世界有数の森林大国という事実を、多くの子どもたちが知識としては知っている。

世界第2位の森林大国に住む日本人として、みんなに考えてもらいたいことがあると、大坂さんは子どもたちに問いかけていく。

「身近な生活用品で、木からつくられたものって何がある?」

子どもたちは、家、机、本棚…など、口々に話す。

「そうだね。それじゃあ、そんな木を扱う仕事って、どんなものがある?」

製材所や、家具屋さん、なかには「紙」と声をあげる子もいた。

「そう、紙も木からできているよね。じゃあ、木でできている建物ってどう思います?」

「燃えやすい!」という声があがる。

「う~ん、そういうイメージなのかな。あとで少し詳しく話をしたいと思います。じゃあ、建物などの材料として、自分の暮らしている地域の木を使うことには、どんないいことがありますか? 君たちの場合は東京の木を使うことだよね」

今度は、教室中が静まり返る。すぐにはイメージが浮かんでこないようだ。

「…思い浮かばない? 例えばさ、日本では木材のかなりの部分が外国から輸入されています。東京の木は近くにあるよね。さあ、何が違うかな?」

それでもなかなか言葉が出てこない。大坂さんが言葉を続ける。

「難しいかな? 船で運んでいるっていうことは燃料を使っているよね。ということは、二酸化炭素も排出しているんだよね。遠くから運ばれてくればそれだけ多く出します。逆に、近くにある木を使えば、その分、二酸化炭素の排出が少なくなるんですね」

そう言って、地域の森の木を使うことの意味を説明する。森に木を植えるだけではなく、育った木を使っていくことが大事で、それによって“森と木と建築と二酸化炭素の循環”が生まれると解説する。もちろん、伐った跡地にはまた新たな苗木を植えて、環をつなげることも大事なポイントとなる。

そんな話で授業を締めくくった。

班ごとの話し合いと学習成果の発表

大坂さんの解説授業を受けて、中野先生から、残りの時間と給食を挟んだ次の時間までに考えてほしいことがあると、子どもたちにミッションが与えられる。

「あと10分。今聞いたことや、今までの3時間で学習してきたことを、『木のパワー』ということに立ち返って、3つのキーワードで、各班まとめてください。さあ、何を言うか。何を大事だと感じましたか──」

給食を挟んで再開した5時間目の授業でも、冒頭の15分ほどをグループワークに当てて、班ごとのまとめの作業が進められた。各班とも、すでにキーワードはまとまったらしく、模造紙に書き込んで、発表の仕方について確認しあっている様子だった。

各班で、これまで学習してきたことを3つのキーワードにまとめる。

ある班の話し合いの様子を覗いてみると、思った以上にしっかりと理解している子がいる一方で、もう一つ釈然としない様子でどうやって発表すればいいのか、困惑している子もいた。

「木ってさ、それぞれ材質とか、重さも違うのがおもしろいよね。それで、一つ一つ違うからこそ、家を建てる部分とかに使い分けができるのかなと思って、それも木のパワーの一つかなと思うんだよね」

「炭素固定は?」

「木は、種類によって炭素を固定する量とかは違うんだけど、でも木は二酸化炭素を吸ってというか酸素に変えてくれているじゃない。それで、伐って家とか家具になった後も、炭素を固定してくれているっていうことがすごいなと思うんだよね」

「“循環”というのが、全然わからない!」

「循環はさ、まず木を植えるじゃない。でも植えて育つまでに時間がかかるでしょ。その時間がかかった木を伐って、それが丸太になって板になったりして、家や家具になるじゃない。壊れて燃やされると二酸化炭素を出すけど、伐った木の跡にまた新しい木を植えると出した分も吸ってくれるわけよね。だからこそ、長く使い続けることが大事なんだよ。育てるのに時間がかかって、ちゃんと使えるまでに時間がかかったその木だからこそ、長く使ってあげないとかわいそうじゃない! だから、そういう循環ができるのも、木のパワーだと思うのよ」

「それを、どういうふうにまとめればいいのかわからないの!」

「私が今言ったように話せばいいんだよ」

そんな会話が漏れ聞こえてきた。

3つのキーワードを掲げて、各班が順番に発表した。

そろそろまとまってきた頃合いを見計らって、中野先生が声をかけて、各班が順番に発表していく。

発表では、5班中4班が、3つのキーワードとして、「特徴」「炭素固定」「循環」をあげてきた。残る班は、「地球温暖化防止」「再生可能な資源」「炭素を貯め込む」の3つ。やや難解なキーワードだが、内容自体は近い意味で使われていた。ただ、各班とも強調する部分は違っていたと中野先生は指摘する。

各班の発表で印象的だった言葉として中野先生があげたのは、木の特徴に応じた『使い分け』や、森から伐り出されても炭素を蓄えていられるという意味の『製品になっても』。また、木は二酸化炭素を吸収してくれたり、たくさんのものの材料になったりして生活にとって大切だからこそ、『木は人とともに支えあって生きる』という言葉が強調された。『木はなくてはならない』ということを学習したと話す班もあった。

また、理科の勉強のことをふりかえった班もあった。これまで光合成については学習してきたが、そうして吸収・固定した二酸化炭素を、木材として加工された後も『とどめることができる』し、『再利用できる』、だから木は大事にした方がいいという発表だった。

班ごとの話し合いで、「“循環”がよくわからない、どうやって説明すればいいんだろう」と心配そうにつぶやいていた子が、発表の最中に突如、「あ、そういうことか!」と一人納得したふうにつぶやいた。なんとなく言われたことをそのまま口にしたことが、ある程度自分の中で腑に落ちた瞬間だったのかもしれない。

「こうやって言えばいいんだよ」とグループワークでリーダーシップをとっていた子も含めて、理屈として頭で理解したことが今回の授業でどこまで深く身に付いたのかは今の段階ではわからない。

大坂さんの解説は、わかりやすくまとめられてはいたものの、内容自体は(小学生には)高度で難しい概念を含んでいたように感じる。特に、2日目に校庭で木の身体測定をしたあと、教室に戻って炭素固定量の計算について大坂さんが解説した内容は、どれだけ子どもたちに理解してもらえたのだろうと感じるところもあった。大坂さん自身、子どもたちの中ではまだバラバラとしていて、全体俯瞰はできていないだろうと話す。最終日の発表前後に『種明かし』の解説をすることで、定着させていきたいというねらいもあった。

すぐにはわからなくてもいいんだと、中野先生は言う。

「たぶん、今日の話だけでいうと、十分にわかっているとはいえないでしょうね。でもそれでいいんだと思います。繰り返し、子どもたちに投げかけていくことで、“ああなるほどね、あれはこういうことだったのか”と思えるような布石になっていればいいと思っています。5年生の社会で『森林を守ろう』という単元がありました。木のよさとか、なんで守らないといけないかということは、そのときに学習しているんです。でも、忘れちゃうわけですよ。それで、また今回“木っていいよね”と再確認したときに、“ああだから森林を守っていかなきゃならない、日本は国土の3分の2が森林だから強みになるんだね”ということを、何度か往復することによってわかっていってもらえたらなと思っています」

年度末のこの時期、理科では『環境を守る私たち』、家庭科では『暮らしを豊かにする』というまとめの単元がある。そんなときに、“こんな学習もしたよね”と話しかけると、“ああ、そうか、そういうことだったのか”と、他の教科で聞いたことともつながっていくことがあるという。すぐに理解して関連付けられる子もいれば、小学校のうちにはわからなくて、中学生や高校生になったときに納得できる子もいる。理解の進度は異なったとしても、“ああ、そういえば木の身体測定をしたね”とか、“ここにも炭素があるんだね”というのが最低限残っていってくれれば十分だと中野先生は話す。

大坂さんも、授業の効果について過度な期待はしていないと同調する。

「地域の人が入って授業をすることの意味って、そういうことかもしれないですね。おじさんたちといっしょに校庭に出て、木の身体測定をした。それで、結局何がわかったかということよりも、そういうことをやって、案外楽しくて、なんか木っておもしろいかもしれないと、そんなレベルでいいと思うんですよ。興味を持って、そこから先へ進む子は自分なりに調べて、取り組んでいけばいい。そんな興味のきっかけになるような場であればいいなと思っています」

解説授業の最後、大坂さんは子どもたちに向けて、次のような言葉で締めくくった。

「木はさまざまなところでいろいろな使われ方をしています。昔から使われている材料なんですけども、新しい利用の仕方もいろいろと生み出されています。ぜひ、身の回りにある木について、ちょっと注意して、じっくりと見ていってもらえるとうれしいです。そうすると、新しい“木のパワー”も見つけられるかもしれませんね」