【第56回】大都市東京に眠れる未利用資源を掘り出す ~年間20万トンが捨てられている家庭の廃食用油を資源として活用(TOKYO油田2017)

2015.01.30

2017年までの10年間で、東京で捨てられている廃食油を一滴残らず集めて再生する仕組みと体制の構築をめざす

本連載の第51回で紹介した「MATAGIプロジェクト」の事務局を担う皮革業・山口産業は、京成線八広駅から荒川の川岸に沿って徒歩10分ほどのところにある。そこから市街地に向かってさらに10分ほど歩いたところにあるマンションの1階フロアに店舗を構えるのが、今回紹介する『TOKYO油田2017』プロジェクトを展開する(株)ユーズだ。東京の新名所・東京スカイツリーからも直線距離で約2km、町工場がひしめく住工混在の特別工業地域の一角にある。

2013年春には、区切った事務所スペースに、直営の『東京油田カフェ』及びテナントのリユース&リサイクルショップ『WEショップすみだ』(特定NPO法人WE21ジャパン)が開業している。このカフェの一角で、代表の染谷ゆみさんから取り組みの概要や経緯についてお聞きした。

てんぷら油回収ステーションの1つにもなっている

「(株)ユーズは、祖父の代から3代続く家業の廃食油処理業である(有)染谷商店から独立する形で、1997年に創立した会社です。母体の染谷商店は、食堂などで使った後の廃食用油を仕入れてきて、飼料や石鹸などの再生原料として販売していましたが、1993年に廃食用油を原料にした軽油代替燃料「VDF(Vegitable Diesel Fuel)」の開発に成功して以来、燃料化をはじめとする油リサイクル商品の開発・販売を進めています。原料となる廃食用油の回収事業とともに、用途開発など企画・営業部門全般を担うのが、ユーズの役割です。2007年に10周年を迎えた際に、20周年に向けて実現したいこととして打ち出したのが、『TOKYO油田2017』プロジェクトでした」

日本国内で消費される食用油は、1年間で約200万トンと言われている。そして、使い終わって捨てられる廃食用油が年間約40万トンも出ている。大消費地である東京だからこそ、これらの廃食用油を効率的に回収して、燃料として活用できる可能性を秘める。

2017年に向けた10年間を期限に、これらの廃食用油を一滴残らず集めて再生するための仕組みと体制を構築する、そんな壮大な資源循環型ビジネスモデルがめざすゴールだ。

ちなみに、廃棄されている40万トンには、飲食店や食品関係企業からまとまった量として廃棄される分と、各家庭から少量ずつ捨てられている分があり、その量はほぼ半々の20万トンずつと推計されている。染谷商店が回収・再生してきたのは、主に飲食店等からまとまって廃棄される廃食用油だったが、一般家庭から少しずつ捨てられている廃食用油も総量としては膨大な量になる。しかもその多くが生活排水として河川に流されて水質汚濁や配管詰まりの原因として問題を引き起こしたり、あるいは、粉剤を入れてゲル状に固めたり紙に含ませたりして捨てられたりしているから、資源として回収する意義は大きい。

廃食用油から生まれたエネルギー資源、VDFの誕生

“廃食用油を油田に!”という構想を実現する核となるのが、同社が1993年に開発して注目を集めたVDF(Vegitable Diesel Fuel)の生産技術。

「VDFというのは私たちが作った和製英語で、日本語に直せば“野菜からできたディーゼル燃料”といった意味です。バイオマスという言葉は今でこそ一般市民にも広まりつつあるものの、当時は馴染みのない生物学・生態学の専門用語でした。植物油から作った車の燃料といった方がわかりやすいですし、私たちの思いが込められるということで商品名をVDFにしました。大豆や菜種などの植物から搾った植物油でてんぷらを揚げたりします。そうして使い終わった油を私たちが集めて、車の燃料になるVDFに加工します。この燃料が車を動かして、そのときに排出されるCO2を植物が吸収して、また新たな植物油ができる、そんな資源循環の輪をつなげていこうという仕組みです」

当時すでに欧米を中心として菜種油やトウモロコシ油などの食用油を軽油代替燃料として改質するバイオディーゼル燃料化技術は開発されていたが、農業政策の一環として始まったものだった。大規模農場で豊作時に価格暴落を招かないための用途開発というわけだ。一方、日本は農業国ではないし、食料自給率も約4割にとどまる。食用油はほとんど輸入に頼っている中で、食糧になるものをエネルギーとして使うことは当時の状況では考えられないことだった。

「染谷商店は油屋ですから、集めた廃食用油がエネルギーになったらいいよねと話していました。『TOKYO油田(当初は『東京油田』)』というと、皆さん、VDFというバイオマス燃料があって始めたと思われるんですけど、実はVDFを開発するより前にこの言葉が先にあったのです。私が家業の染谷商店に入社した91年当時、廃食用油の回収をしながら、自分自身や会社のアイデンティティについて、すごく考えました。あるとき、ふと自分のやっていることって、東京で捨てられている油を掘り起こす仕事じゃないか!と閃いたんです。これって『油田』の開発だろうって。そこからバイオ燃料の開発を始めて、93年に幸いにも開発に成功しました。技術的にはそれほど難しいものではありませんが、欧米の事例は新品の油から作るものばかりで、廃食用油からできるなんて、誰も考えもしませんでした。でも、私たちは『TOKYO油田』というビジョンを持っていましたから、取り組んでみたらできちゃったんですね。理念やビジョンを持っていたからこそ、壁を乗り越えることができたのだと思います」

工場だから、油の分析もできたし、技術スタッフもいた。小さな規模ながら研究室もあった。さらに墨田区には、すみだ中小企業センターという経営や技術向上のための支援を担う施設があり、大手化学工業会社のOBなどが技術顧問として相談・アドバイスを受け付けてくれる。相談に行ったり、専門家を紹介してもらったりしながら、開発を進めていった。 こうして研究室レベルで油の精製技術はできたが、プラント開発のレベルになると機械屋の技術と発想が必要になる。ここでも、下町の強みが生きた。墨田界隈には機械屋も大勢いて、相談すればこんなふうにしてやったらどうかと、カスタムメイドでいろいろと考えてくれるような人たちがまだまだ残っている。そんな墨田という地域だからこそ、成功できたんじゃないかと染谷さんは話す。

地域で回収した廃食用油をVDFに加工して、送迎バスの燃料に使ったり、発電機の燃料にしてイベントの電力をまかなったりする

目黒区自由が丘で、VDFを燃料にした「サンクスネイチャーバス」が運行を開始したのは1997年に遡る。地域で店を出す有志が中心となって、行政の力に頼らず地域のみんなで知恵とお金を出し合って、地域住民や自由が丘を訪ねてきた人たちの足となるバスを走らせようという企画だ。運営母体は、後にNPO法人サンクスネイチャーバスを走らせる会へと発展し、2014年には累積の乗車人数が100万人を突破した。

当時は、まだ自社での使用実績しかなかったVDFをバスの燃料として使用したいと染谷さんに相談があったのは、運行開始の2年前の1995年のことだった。単に環境負荷の低減というだけでなく、地域住民や商店の参加を得ながら取り組むことができる資源循環の取り組みを大きく評価してもらったのだ。

同会では現在、年6000円で参加できる「個人サポーター」から、理事として運営に参画してバス停の開設もできる「メジャーエリアサポーター」(15万7500円/月)まで数種類のサポーター制度を設けて、会の活動への参加・参画を呼び掛ける。住民も、地域のお寺や区のリサイクル施設などに設置した廃食用油の回収拠点まで使用済みのてんぷら油などを持ち込んで協力している。

VDFは、車を走らせるための燃料だけでなく、ディーゼル発電機を動かすことで、さまざまな用途活用へと応用できる。

毎年4月22日の地球について考えて行動する日・アースデイを祝して開催される「アースデイ東京」は、2日間の会期で10万人ほどが集まる一大イベントだ。会期中の音響やブースごとに音楽や映像を流したりするのに必要な電力をVDFで発電して供給するため、会場内の数か所で発電機を回している。

目黒川沿いの桜をLEDライトで装飾し、冬に咲きひかるさくらの並木道を作る「目黒川みんなのイルミネーション」は、2010年にスタートした。1.3㎞にわたって、両岸の桜の木にLED電飾をつける。17時から22時までの夜の5時間に点灯する電力のエネルギーにもVDFを使っている。

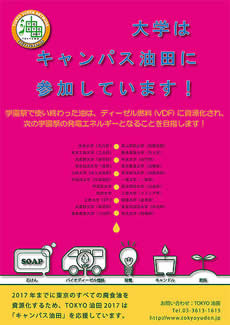

学園祭のエコ化の一環として2006年に始まった「キャンパス油田」は、学園祭で使った油をVDFに資源化して、次回の学園祭の照明や音響などのエネルギーとして発電する取り組みだ。年々参加大学の数も増え、2014年の参加は21校にのぼる。キャンパス油田は、エネルギー循環の取り組みを通じて学園祭の盛り上がりとエコ意識の向上につなげるのと同時に、地域住民から廃食用油の回収を行うなど大学と地域とのつながりの強化やコミュニケーションの広がりにも役立っている。

日本最大級の野外音楽イベントであるフジロックフェスティバルでも、2005年から舞台照明の発電にVDFを一部導入している。

アースデイ東京2006のてんぷら油リサイクル作戦をきっかけに始めた、回収ステーションの設置

TOKYO油田2017の技術的な柱がVDFの開発とすれば、ソフトの柱となるのが、使用済み食用油を回収する仕組みづくりにあった。

“油田”開発とはいえ、油の消費を増やしたり、使用済み油を多く集めたりするのがよいわけでは必ずしもない。食用油だから、できれば食べて使い切ってもらいたい。それでも捨てる油が出るのであれば、VDFに加工して、エネルギー資源としてリサイクルしていこうという取り組みだ。静脈産業といわれる再資源化用途を太くしていくための取り組みであって、闇雲に増やしていこうというものではない。同時にVDFをエネルギー資源として活用するだけでなく、油の回収とともに取り組むことが重要だ。アースデイ東京や目黒川みんなのイルミネーションなどでも、単にイベントに使う分のVDFを化石燃料からVDFに転換するだけにとどまらず、地域の住民や事業者に協力してもらって、使う分の油を集めることで、資源循環の取り組みになる。

「2006年のアースデイ東京で『てんぷら油リサイクル大作戦』を展開したのが一つのきっかけになりました。エコのイベントなので、化石燃料などを使わずに環境負荷の少ないエネルギーを使いたいとVDFを使っていただくことになったのですが、ただお金を出して燃料を購入するだけでなく、地域の人たちに協力してもらって集めた油を原料にして燃料ができたらいいよねということで始まったプロジェクトでした。2日間で使用する予定の約1トンのてんぷら油の回収を目標にしましたが、2日間のイベントに持ってきてもらうだけでは足りそうになかったので、イベント前の2か月間、回収の協力を呼びかけたのです。すぐにカフェや雑貨屋さんなど8か所に回収ステーションが設置されることになりました」

この時は、イベントのための原料集めを目的に設置した回収拠点だったが、イベント後も引き続きやりたいという声が上がった。それだけでなく、知り合いにも薦めたいという人もいた。

「これまで来なかったようなお客様が油を持って来店してくれるようになったと言うのです。てんぷら油の資源回収が軸になって新たなつながりができたんですね。そこで、回収ステーションをその後も続けることになりました。私としてはアースデイ東京のイベントへの協力として始めたことだったので、回収費用のことはあまり考えなかったんですが、きちんと経費を取って永続的な仕組みにしないといけないと皆さんの方から言ってくださって、では1回千円くらい、1か月に1回の回収で、年12回だと1万2千円だけど、切りよく1万円でという設定になりました。お店としても回収ステーションを設置することのメリットが見い出せると、喜んで協力してくれたのです」

現在、回収ステーションは、東京近郊(東京・千葉・埼玉・神奈川)に約500か所が設置されている。中には、渋谷区や葛飾区、所沢市など自治体の資源回収の一環として公共施設などで集めているケースもある。

「葛飾区では、イトーヨーカドーが区内全店で回収ステーションを開設してくれています。神奈川県内のファミリーマートでも、3店を展開しているフランチャイズ店のオーナーさんの協力で3店すべてで回収ステーションを設置してあります。これまでの回収拠点は、カフェや雑貨店など個人商店の協力で設置させていただいていて、エコに関心の高い方々がわざわざ持ち込んでくださっているようなイメージでしたが、コンビニやスーパーに回収拠点を置いてもらえるようになって、より幅広い層の人たちが買い物ついでに持ち込むなどさらに気軽に参加してもらえるんじゃないかと期待しています」

スーパーなどでは、すでに牛乳パックやトレイなどの回収をしているところも多く、そうした流れで取り組みやすい。しかも小売で扱っている商品だ、買ったところへ戻す仕組みは、小売店の取り組む環境対策として消費者にもアピールできるだろう。

イトーヨーカドーの油回収「ヨーカドー油田」と

イオンレイクタウン店の油回収「レイクタウン油田」

目標年の2017年まで残り2年、2020年に控える東京オリンピックも追い風にして

都内を中心とした近郊地なら、廃食用油の回収やできたVDFの輸送・給油などにも無理はないが、遠隔地の場合は輸送コストがかさんでしまい、現実的ではない。そこで取り組んだのが、どこでも地産池消の燃料製造を可能にするVDF製造プラントの開発だった。

VDFの生産・販売だけでなく、VDF製造プラントを提供することで、全国各地の“油田”を有効に活用できる仕組みを作ろうというわけだ。現在、製造容量等のタイプ別に数種類のプラントを扱っている。

さらに最近は、油をVDFに加工しなくても、生の油のままで燃料として使えるような仕様の発電機の開発・販売をはじめている。地域で集めた使用済み油をそのまま使えるから、輸送等のコストやエネルギー消費が削減できる。

出力10kWの発電機の場合、1時間で3リットルの油を消費する。家庭の電力消費量がだいたい5kWほどだから、10kWの出力は2軒分に相当する。24時間稼働させるには72リットルの油が必要になり、大口の排出源と組むなど、毎日コンスタントに集める仕組みも必要になる。

たまプラーザ(横浜市青葉区)では、「たまぷら油田」と名付けたプロジェクトが動き始めている。地域住民から集めた油で発電した電力を売電し、その収益を原資にしてコミュニティバスを運行するという事業計画を立てている。生油発電機はこうしたケースでの利用が想定できる。

「『TOKYO油田』はキャッチーなコピーとして掲げているものです。“東京の廃食用油を一滴残らず集める”といえば、環境にそれほど関心のない人にもやっていることの内容や意味がわかっていただけるんじゃないでしょうか。私は油屋なので、油──それも新品の油ではなく使用済みの油──を通して循環型社会の一つのモデルを社会に示していきたいというのが、このプロジェクトの真の目的です。だんだん回収拠点も増えてきて、油を集められるようになってきましたが、まだまだ十分ではありません。目標年の2017年まで残り2年間となりました。その3年後に控える2020年東京オリンピックも社会変革のターゲット年としてよい契機にできるんじゃないかと思います。今後はより戦略的に進めていきたいと思っています」

染谷さんはそんなふうに、今後の展望を話してくれた。

廃食用油の再資源化の柱となるのはVDFなど燃料への活用だが、ユーズでは他にも再資源化商品を開発している。中でも最近のヒット商品は、廃食油キャンドルだ。

回収した油を精製し、固化してできるロウソクだ。固める際、芯になる糸を垂らしておけば、芯のまわりのロウが溶け出して燃えるキャンドルができあがる。容器に入れて形を作ったり、色や飾りを付けて装飾したりすれば、かわいらしいキャンドルができあがる。

ワークショップで自分だけの廃食油キャンドルを作るプログラムでは、水を入れて膨らませた風船を型にして固めたアウターを用意して、その中に好きな色の溶かしたロウを流し込んで芯とともに固めて作る。

染谷さんは、そんなワークショップを地元の小学校を始め、年に15校ほど呼ばれて実施している。これからの社会の担い手になる子どもたちにも、「TOKYO油田」の意味と意義を知ってもらいたいと、染谷さんの取り組みは続く。

廃食油キャンドル