【第50回】四角い箱が別の形に生まれ変わって動き出す ~パッケージクラフトへのいざない(一般財団法人日本パッケージクラフト協会)

2014.06.16

パッケージのキレイで色鮮やかなデザインを最大限に生かす『パッケージクラフト』

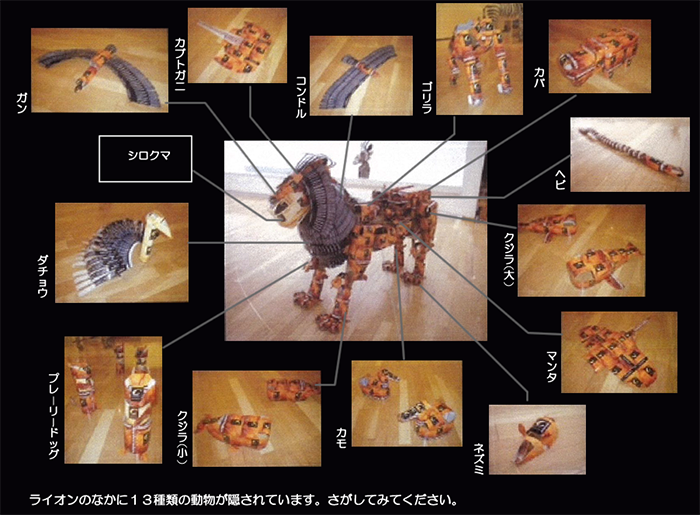

体高約1.5メートル、タテガミも雄々しく、全身をオレンジ色の凛とした立ち姿を見せるライオン像。ほぼ実物大のその迫力と圧倒的な存在感は、見る者の度肝を抜く。ところが、よくよく近づいてみると、所々に「Chocolate Cookies」の文字が目に入る。なんとこのライオン像、クッキーの空き箱だけを使って作られているというから驚きだ。その数、実に140箱にもなる。細かく見ると、空き箱を色味ごとに切り分けて、ロゴマークなどのデザインとパッケージの色調をうまく配置して作っていることがわかる。まさに芸術品!

作者のこだわりは、材料とその効果的な活用だけにとどまらない。体の各パーツが取り外し可能となっていて、その一つ一つのパーツがそれぞれ別々の動物としてデザインされているというのだ。例えば、尻尾はヘビ、タテガミには頭まわりから鼻先にかけて大きく翼を広げるガンが乗っていて、首まわりはコンドル&ダチョウと鳥の翼でできている。四本の脚は、大腿筋には大小のクジラ(前脚が小、後脚が大)と、足先に寄り集まるネズミ、そしてプレーリードッグが間をつなぐ。このほか、マンタやカブトガニ、カモ、カバ、ゴリラと全13種類の動物が隠れている。

作者の高橋和真さんは、18年間にわたって、もっぱらお菓子などの空き箱を使った作品を生み出してきた。これまで作ってきた作品は500点を超える。

お菓子などの空き箱を使った工作をした経験のある人は少なくないだろう。ゴミになる運命の空き箱などを使った工作は、いわゆる“リサイクル工作”と呼ばれたりもする。手軽に入手できるとともに扱いやすく、子どもの工作材料として最適な素材だ。

一方、高橋さんのパッケージクラフトは、そんな“空箱工作”・“リサイクル工作”をさらにアートに進化させる美しいデザインと仕上げが特徴だ。区別するためにあえて『パッケージクラフト』と名付けた。空き箱(パッケージ)を素材にしたペーパークラフトというわけだ。

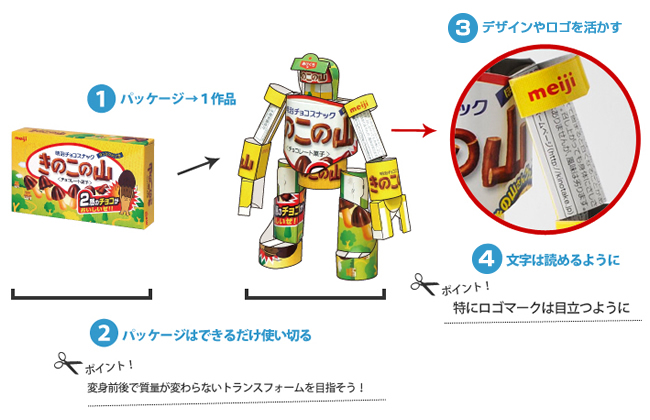

冒頭で紹介したライオン像のような大きな作品はむしろ例外で、基本は1箱を余すところなく使って1作品に組み替える。このとき、いくつかのルールを設けている。パッケージの色鮮やかで美しくデザインされた色調や紙の質感を最大限に生かすための工夫を凝らすことが目的だ。ルールが制約になり、それによって逆に創意工夫のアイデアが湧いてくる。

パッケージクラフトのルール

1.1パッケージ1作品

2.パッケージは出来るだけ使い切ること

3.デザインやロゴを活かす

4.文字は読み取れるように心がけること

論より証拠、いくつか具体的な作品を写真とともに紹介したい。

チョコレート菓子の赤いパッケージを使ったカエルは、長い手足が折り込まれ、今にも跳んできそうなたたずまいを見せる。スポーツドリンク粉末の青い箱を使った愛嬌あふれるロボットは、大きなロゴの文字を切り貼りして顔のパーツを構成する。黄緑と黄色を基調にしたチョコレートスナックの空き箱からは丸みを帯びてより洗練された雰囲気のロボットが生まれている。頭に鉢巻をまいたこれらのロボットが多数集まって、小学校のグランドで運動会を繰り広げるジオラマ風の映像は、揃った動きの中で各個体がちょっとずつ変化をみせ、生き生きと動き出してくる。生き物だけではない。赤い箱のチョコレート菓子のパッケージからできたヘリコプターは、小学生向け工作教室にも使われる作品で、約90分で完成する。しかもプロペラは旋回可能だ。

シンプルながら洗練されたデザインのこれらの作品は、素材になるパッケージのデザインが生かされ、あたかもパケージクラフト作品のためにデザインされたかのような錯覚すら覚える。

アート作品から、だれでも作って楽しめるパッケージクラフトの普及を目指して ~ 一般財団法人日本パッケージクラフト協会の設立

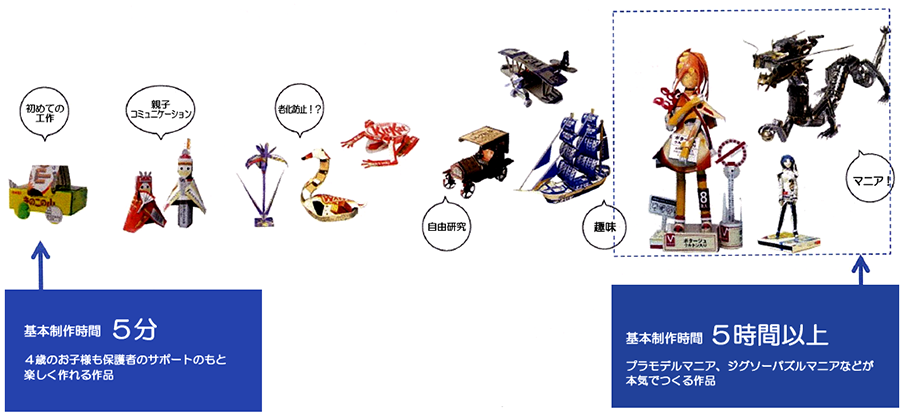

パッケージクラフトの魅力は、単に一アーティストの色鮮やかで機能美溢れる作品群の鑑賞というだけのものではない。作品によって難易度や所要時間が異なるものの、幼い子どもが簡単な工程でつくれるものから、マニアックな趣味人の制作意欲を満たし唸らせるようなものまで、バラエティに富んだ作品のラインアップがある。しかも、多くの作品で、作り方のマニュアルや型紙が公開されている。

つまり、見て楽しむのはもちろん、自分で作って楽しむところにパッケージクラフトのおもしろさがあるわけだ。材料は、どこのお店にも売っているような商品ばかり。わざわざ買わなくても家庭に常備されていたり、いつも買っていたりするような、メジャーな商品ばかりだ。

現在、提唱者の高橋さんが理事長を務める一般社団法人日本パッケージクラフト協会が設立され、パッケージクラフトの普及のための取り組みがされている。公式サイトで作品やその作り方を紹介するほか、パッケージクラフトの作品や作り方を紹介する本もすでに複数発行されているし、デパートやスーパーなどの催事スペースや売り場の特設コーナーなどで展示会を催して作品を紹介したり、実際に空き箱を使ったパッケージクラフト体験のワークショップを実施したりもしている。ホームページや本を見ただけではなかなかコツがつかみづらいという人には、ワークショップで教えてもらいながら作る体験はパッケージクラフトの入門として最適だ。

協会では、作り方説明書をつくったり、ワークショップで子どもたちが安全に楽しくわかりやすく体験してもらえるためのインストラクター役を務めたりして、“身近な空き箱が何かまったく新しいものに生まれ変わる楽しさ”を伝える役割を担っている。

パッケージクラフトの持つアナログ的なおもしろさが、デジタルの映像を通して一目瞭然に伝わっていく

高橋さんを先頭に協会は、菓子メーカーや食品メーカーなどと協力してパッケージクラフトの映像を制作し、パッケージクラフトのおもしろさを映像で表現できたら、その楽しさと同時にメーカーの商品PRが同時に叶う、より効果的な発信になると考えた。それまでにも高橋さんが独自に地元のスーパーなどで展示会やワークショップを開催してきた実績もあったから、そうした過去に縁のあった企業や製品のメーカーなど、可能性のありそうなところを訪ね歩いて、パッケージクラフトを使ったキャンペーンの魅力と可能性について相談した。

「そんな地道な営業活動を1年ほど続けてきましたが、ともかくサンプルCGを作って、どんな効果が期待できるのかを実際に見てもらった方が説得力を増すよねという話をしたんです。パッケージクラフトの持つアナログ的なおもしろさが、デジタルの映像の中で動き出していくことでより鮮やかに伝わるんじゃないか。見てもらえれば一目瞭然なことも、言葉だけだとなかなか伝わらないじゃないですか」

まさに、百聞は一見に如かず。四角い形のパッケージが、平面に展開されて部品ごとに切り分けられ、再び寄り集まってきてある造形を創り出す、そんなトランスフォームするパッケージクラフトのおもしろさをCG映像で示したサンプル映像を持っていくつかのメーカーをまわったところ、少しずつ応援メーカーがあらわれた。

ちょうどカレーの新商品の開発を進めていたハウス食品株式会社からは、こだわりの新商品に合わせた上品で落ち着いた作品ができないかと前向きな提案があった。そうしてできたのが、深緑と黒が基調のクラシックカーだ。また、年末のクリスマスパーティーで子どもたちに振舞うスナック菓子の食べ終わった後のパッケージを使って、パーティーを盛り上げるための工作としてデザインしたクリスマスツリーも新たにラインアップされた。

一方、サンプルCG映像に感動して、主力の菓子商品のプロモーションに使うことを決めたのは株式会社明治だった。小さな動物たちやロボットをはじめとするコミカルで親しみやすいデザインの作品、OLなど若い女性向け商品のスタイリッシュな“くろねこ”など、バラエティに富んだ「お菓子パッケージ変身ムービー集」は、パッケージクラフトの楽しさと不思議さを強調する。 さらに、書籍への協力では、花王株式会社、日清シスコ株式会社、王子ネピア株式会社、味の素株式会社、井村屋株式会社、株式会社トンボ鉛筆、江崎グリコ株式会社、森永製菓株式会社など菓子メーカーをはじめ食品メーカー、家庭用品メーカーが賛同。さらなる広がりをみせている。

商品プロモーションから社会的な活動へ

パッケージクラフトは、本来の商品は別に存在していて、中身を取り出した後には捨てられる運命にある空き箱(パッケージ)を素材にして作るものだ。そんなパッケージが形を変えていく変化のプロセスを、子どもたち自身が手をかけて工作する。創造性を育む遊びであり、教育効果もある。さらに、子どもたちだけで作りには手に余ることもあるから、両親や祖父母など大人と子どもとのコミュニケーションのきっかけにもなる。

もう一つ、協会として担っている役割に、展示会やワークショップの際のサポートがある。CG映像も大きな反響を呼び、さまざまな方面から高い注目と評価を得るようになって、展示会やワークショップへの引き合いも増えたし、規模も拡大してきた。これに伴い、子どもたちに安全に楽しく工作してもらうためのオペレーションとして、協会がサポートに入ることになった。徐々に協会としての役割と体制が整備されている。

2013年のゴールデンウィークに開催したワークショップでは、まず映像を見せてから工作に取り組むという流れをつくり、工作のときには協会のメンバーがマニュアルに沿ってインストラクターとして子どもたちのサポートをするようになった。映像を見ることで子どもたち自身、これから自分が取り組むこと、やってみたいことが明確になり、がぜんやる気と盛り上がりが増していった。

こうしたワークショップ運営のマニュアルづくりやインストラクターの養成に力を入れていくとともに、高橋さんに次ぐパッケージクラフト・アーティストが出てきてほしいという思いもある。将来的には、パッケージクラフト・コンテストのような形で、いろんな人たちが箱を使った工作を楽しんでいくことが一つの趣味の分野として確立していくこともめざしている。平らな紙から何かに生まれ変わる折り紙のように、立体折り紙と言われるような“日本の文化にしたい!!”という思いがある。それによって、真四角なものを自由な発想で別の形に変えるという、遊び感覚の変身工作とともに、その中に包含している大事なコンセプトを世界にも発信していくのがねらいだ。

箱に対する関心やそこから生まれる気付きを大事に

冒頭で紹介したパッケージクラフトのルールには、制約が創意工夫の源になるという先に触れた理由とともに、もう一つ、高橋さんがパッケージクラフトを生み出すことになったそもそものきっかけである箱に対する思いも込められている。

もともと美術系の学校で学んでいた高橋さんが、課題の中でゼロからの創作をしていくのにつまずくことがあった時、既存の箱を眺めては、その美しさに魅せられ、感動を覚えたという。そんなところから生まれたパッケージクラフトだから、自分の作品の持つ創造性に加えて、むしろそれ以上に他人の作ったものへのリスペクトと愛情を見出して、すでにあるものの魅力を引き出すところがパッケージクラフトの重要なポイントになっている。

協会のメンバーで、自身も美術系出身という城内笑さんは、パッケージクラフトの魅力と可能性について次のように説明する。

「パッケージクラフトのルールには、“1パッケージで1作品”、“パッケージは出来るだけ使い切る”、“デザインやロゴを活かす”と並びますが、そこには、素材である箱が作品に変わっていったということをきちんと認識して、箱に対する興味へとつなげていってほしいという思いがあります。このルールがあることで、箱ってこういうふうにできているんだといったことも感じてもらえたらと思うんです。ロゴマークの色や形の美しさを感じたり、成分表にはこんなことが書かれているんだと読み取ったりと、そんな気付きが得られるかもしれません」

多くの場合、子どもたちは、箱からできたというそのことだけをおもしろがったり、工作の充実感で満足していたりすることが現状ではまだまだ多い。もう一歩踏み込んで、箱そのもののデザインや機能の素晴らしさを感じてもらえるような伝え方をしていきたいというのが、今後の課題だという。