【第51回】下町の技術力で、野生獣皮を活用した新たな産地素材の開発を支援 ~革の街・すみだから始まった取り組み(MATAGIプロジェクト実行委員会)

2014.07.04

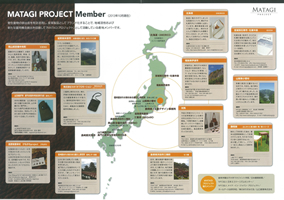

墨田区八広(やひろ)は、知る人ぞ知る“革の街”。古くから皮革産業が盛んで、特にピッグスキン(豚皮)のなめし業では国内生産量の実に9割を占める。そのなめし技術を活用して、日本各地の中山間地域で有害駆除された野生のシカとイノシシの獣皮から新たな産地資源の開発を支援しようという、『MATAGIプロジェクト』がはじまったのは2008年のことだった。

同地でなめし業を営む山口産業株式会社および地元の協力企業や学校教員OBなどと結成した「革のまちすみだ会」、跡見学園女子大学マネジメント学部、日本農業新聞社、NPO法人日本エコツーリズムセンター、NPO法人メイド・イン・ジャパン・プロジェクト、NPO法人ホールアース自然学校が参加する実行委員会を2013年4月に立ち上げ、今や全国60地域から送られてくる野生獣皮を革になめして産地に還している。各産地では、財布やバッグなどの製品化・販売による地場産皮革素材を活用した地域ブランド化の取り組みが進んでいる。

なめした革で試作した名刺ケース

革の街・すみだにある、なめし工場の見学会

「ドラムを回しますので、少し下がってください。水がはねます。音もかなり大きいですから、お気を付けください。このドラム、よく見ていただければおわかりいただけると思いますが、木製です。機械屋さんではなく樽屋さんに作ってもらっています。今の季節はよいのですが、冬になると木がはしゃいじゃって(=乾燥しちゃって)、つなぎ目の隙間から水や薬品が漏れてきちゃうんですね。週末は工場が休みになりますので、ドラムの乾燥を防ぐためこんなふうに水を張っています」

スイッチを入れてドラムが回転しはじめると、フタを閉めていない投入口からドラムの中に溜めた水が1周するごとにジャバジャバと漏れ出てくる。動物の皮から革をつくるなめし加工の最初のステップが、このドラムの中で薬品に浸けて処理する準備工程だ。説明するのは、山口産業株式会社専務取締役の山口明宏さん。このドラムで1回当たり300枚の原料皮を仕込んでいるという。

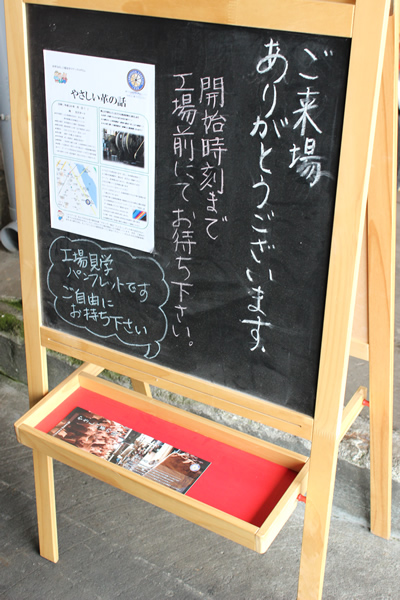

ここ、山口産業株式会社は、革の街・墨田区八広(やひろ)にある革なめし業者の一つ。毎月1回、定員30名の工場見学会「やさしい革の話」を開催している。工場内には大きなドラムが何台も並んでいる。間近でゴロゴロと音を響かせて回転する大型の木製ドラムは迫力満点。機械の間を縫うように歩きながら、なめし工程の各ステップについて説明を聞く。

「やさしい革の話」。工場入り口の掲示。※クリックで拡大表示します

同社のなめし加工の特徴は、ラセッテー(RUSSETY)製法と呼ばれる独自の製法を採用している点。重金属のクロム剤を一切使わずに、ミモザの樹皮から抽出した天然の植物タンニンを主成分にしたなめし剤で処理する製法で、肌にも環境にもやさしい革に仕上がる。工場見学会「やさしい革の話」というネーミングは、わかりやすく説明するという意味に加えて、肌や環境にやさしい同社の革製品の特徴を込めたものでもある。

ラセッテーなめし専用のドラムの奥には、クロムなめし用のドラムもある。木の色がそのまま残ったラセッテーなめし用のドラムに対して、クロムなめし専用ドラムはクロムの結晶が噴き出して、木枠も床も薄青色に染まっている。

さらに奥には、排水設備が置かれている。酸・アルカリやクロム、染料系の薬剤に使っているヨウ素の排水基準が適用されるため、これらを含む廃液を3階の高さほどもある大きな排水槽で処理したうえで下水道に流している。約10年前には30軒ほどあった八広のなめし業者の多くが、こうした排水規制の導入をきっかけに廃業することになったという。

大きな脱水機の脇を通り抜けると、染色用ドラムが並んでいる。300枚ずつなめした革は、このドラムで100枚ずつ染色されていく。木製ドラムだから染料がしみこむため、薄い色と濃い色など染める色によってドラムを使い分けている。

1階の作業場から急な階段を登って2階にあがると、なめし処理や染色の終わった革を干して自然乾燥したり種類ごとに仕分けたりするための空間がある。中央の机の上には、なめし加工を終えて乾燥した革が広げられている。すぐ脇で仕分け作業等をする職人さんたちの手さばきを眺めながら、革の話を聞き、実際に手に取って色味や触感を確かめる。

机のある中央部分には、数年前まで大きな機械が陣取っていて、乾燥作業の最終段階まで工場内で実施していた。今は職人さんが引退し、外注に出しているため機械も撤去した。スペースがあいたことで、見学会の受け入れができるようになった。

急な木製階段から2階にあがると、仕分け等の作業スペースが広がる。工場2階の作業スペースでは、軒間に渡した棒になめし加工を終えた革が吊るされ、自然乾燥される。

“ぼくらの街の特産品は革製品!” ── そんな誇りと理解が得られる街をめざして

工場見学会は、墨田の地場産業としての皮革産業への理解と協力を得ていきたいという思いから開催している。

他の一次産業と同様に、皮革産業自体は大きく衰退しているのが実情だ。かつて100軒ほどあった八広のなめし業者も今では10軒ほどに減り、実際に稼働しているのは6軒しかない。

「この地域でなめしているピッグスキンは月産3万枚ほどですが、それで国産なめし革の9割を占めるというと、じゃあ日本の豚皮は月に5~6万枚しかないのかとなりますよね。実はそうではありません。国内で養豚され食肉として消費される量は毎月120万頭にのぼりますから、副産物である豚皮も同じ量だけ出てきます。50年くらい前まではわれわれだけで70~80万枚をなめしていましたが、革靴やバッグといった革製品メーカーは閉鎖したり海外に生産拠点を移したりとマーケットが大きく縮小して、なめしの需要は大きく減りました。今はほとんど毛皮の状態で塩漬けにされて、近隣アジア諸国の加工業に輸出されたり、欧州のタンナー(皮革業者)に送られてグッチやエルメスなど有名ブランドの原料革として使われたりしています。日本の豚皮に対する品質の信頼性はそれだけ高いんですね。ただ、日本国内ではほとんどなめされなくなっているため、国産豚革の約9割が墨田区でなめされているという計算になります。残念ながらその量は120万枚のうちの3万枚ほどという、とても少ない量になってしまいました」

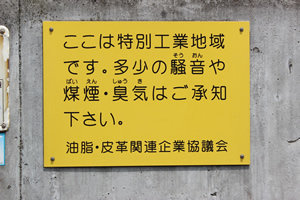

こうした状況に危機感を持ったことが、工場見学会を始める一つのきっかけになった。それとともに、忍び寄る地域の変化への対応も求められた。

「廃業した工場の跡地に新興住宅やマンションが建つようになって、行政や私たちの工場にも引っ越してきた方からの“くさい・汚い・騒がしい”といった苦情が寄せられるようになりました。この地域は住工混在の特別工業地域ですし、法令上の基準はクリアしていますので、組合では貼り紙をして理解を求めています。一方で、新しい住民の方々にとっては夢のマイホームとして購入し、移り住んできた土地です。苦情と組合の主張とが平行線をたどったまま対立しているのでは双方にとって不幸ですから、地域の産業にプライドを持ってもらえるように理解と協力を求めていくような取り組みをしたいと思ったのです。すぐにきれいにすることはできなくても、われわれの活動に対して、少し違った見方や感じ方をしてもらえるようなきっかけになってくれればうれしいですね」

そんな思いに共感する地元の熱意が積み重なって、協力企業やメーカー、元学校教員の人たちとともに、従来の組合とは別の組織として『革のまちすみだ会』を立ち上げたのは2010年のことだった。東京ソラマチ内にある「すみだまち処」での展示会や、地元の子どもたちを対象にしたワークショップなどを開催するなど、区内産業の活性化と住民の理解促進をめざしている。

MATAGIプロジェクト事始め

工場見学会の後半、机の上にはシカ革とイノシシ革が並べられた。製造工程を一通り見学した後、革製品を見て、触って、話を聞く。

「今テーブルの上に置いてあるのが、シカとイノシシの革です。下の方に敷いてある大きい革がエゾジカ──北海道のシカ──の革になります。上に乗っている小さい2枚がイノシシの革です。特に小さい方はウリボウ、つまり子どものイノシシです。ぜひ、繊維の違いを感じてみてください。これもすべてラセッテーなめしをしています」

野生のシカ・イノシシの獣皮を革になめして産地に還そうというMATAGIプロジェクトの発端は、2008年に島根県邑智郡美郷町(おおちぐんみさとちょう)及び北海道エゾシカ協同組合の担当者が2人揃って同社を訪ねてきたことに遡る。

曰く、中山間地域では植林地のシカ害や農地のイノシシ害が深刻化して、被害防除のために有害駆除をしている。駆除した後の獣肉はジビエ料理※1などに活用しているものの、獣皮はそのまま廃棄される。これを何とか活用したいという相談だった。

「ご相談を受けて、お預りした皮をなめして浅草の革問屋さんに持って行きました。『これ売れますかね?』と野生獣皮革の可能性について聞いたのですが、100人中100人…まあ100人も聞いてはいないんですけど、ほぼ100%の人が難色を示しました。『売りたくありません』って言うんです。というのは、まず野生なので、いつ獲れるかがわかりません。しかも個体差によるサイズの違いもあります。猟師さんに『このくらいの大きさの個体で、首をねらって撃ってください』なんて言っても、無理な話ですよね。納期も大きさも不揃いなので、価格設定が難しいんです。しかも野山を駆けまわっているわけですから、傷の多さは畜産された動物皮とは比べようがありません。品質の面からも安定供給が難しいので、商品としては成り立たないというのです」

山口産業はなめし業者だから、本来は、皮革を製造して、それを販売をすることで生業を立てている。しかし野生獣からできる皮革の場合、上のような理由で流通に乗せることは難しかった。それでも、最初の革が期待以上によい仕上がりになったことで、これはぜひ何とかしたいと思い、販売を目的とした取り扱いではなく、なめした革素材を産地に還す社会的事業の一環として取り組むことにした。事務局経費分20%を含む1枚当たり5,000円の加工賃のみで引き受け、シカ・イノシシの種類や大きさを問わず一律の料金で1枚から受け入れている(ただし、試作時のなめし加工賃は1枚1万円)。

厄介者として駆除した野生獣、しかもこれまではそのまま捨てていた残皮が革になって還ってくることで、新たな地域資源として活用できると産地を元気づけることにも貢献できる。MATAGIプロジェクトのねらいは、そうした産地振興につなげる取り組みをしていくところにある。

MATAGIプロジェクトによる獣皮活用の流れ

野生獣皮の活用をめざした取り組みは、まずは試しに1枚の獣皮を革になめし加工するところからはじめている。野生獣皮の活用といっても、産地によってその主体は市町村ごとの自治会や猟友会、民間企業、行政など千差万別だ。行政等による予算化がされて進める場合もあれば、関係者がお金を出し合って自前の資金で取り組むケースもある。それぞれの抱える問題も異なるから、プロジェクトの進め方なども含めて、個別に相談しながら進めていくことが必要になる。

例えば、現地に食肉加工所があるかどうかなどによって、なめし前に必要な原料皮の前処理が問題になったりもする。余分な脂や肉片が付着していたり、四肢や尻尾・頭部が未処理だったりして、なめし加工ができないこともある。皮剥ぎ段階でのナイフ傷なども問題の一つだ。皮革素材としての実用性を担保するためにも、クリアしておかなくてはならない問題は少なくない。

試作によって、自分たちの獲ったシカやイノシシの皮が革になって戻ってくると、商品化のイメージもわいてくる。本格的に獣皮活用に取り組むことを決めたら、個別相談・説明の機会を設けて産地の現状や地域ブランド化に向けた展開などをヒアリングし、本格的なスタートとなる。地域にとっての新たな産地資源として活用していくためのプロジェクトだから、地元関係者の理解と協力を得ながら、ゆるやかに、しかし着実に地域内に浸透するように進めていけるように働きかけている。

産地は全国60地域に広がりをみせているが、それほどまとまった数の獣皮が届くわけではない。猟師さんが自分で撃ったイノシシの皮1枚を送ってくることもある。そんな小口の受け入れを可能にしている事情があると山口さんは言う。

「当社のなめし革の生産量は、週に300枚を2回ですから600枚になりますが、これは昔の1日分の仕事量なんです。このドラムではもともと500枚の豚皮を1度に仕込んでいました。それだけのキャパがあるのですが、今は1回あたり300枚しか仕込めません。取引先が減っているためです。つまり、差分の200枚分の容量があいているので、そこに各産地から預かっている獣皮をいっしょに入れて処理することができるのです。1枚2枚のために機械を動かすことになるとコストもかさみますが、ドラムの空き容量の範囲でやるから、小口でも受け入れることができるのです」

そうして全国各地にラセッテーなめしが広がっていくことで、多くの人たちに知ってもらうことにもつながればよいという思いもある。

MATAGIプロジェクトのプレーヤーたち

MATAGIプロジェクトには、冒頭で紹介したように、NPOや大学など様々な主体が参加している。

「ちょうど一昨年の春になるでしょうか、NPO法人日本エコツーリズムセンターの事務局の方が見えました。野山に分け入る活動をしているそうですが、近年は野生獣の被害に悩む人が多く、駆除の方法などの勉強会もしているということでした。獣害対策で獲ったシカやイノシシの肉をジビエ料理にして食べるという企画を実施したところ、“皮もどうにかできないのか?”と質問が出たそうなんです。当社が野生獣皮を取り扱っていて、それも産地に還す活動をしていることを調べてきて、協力してくれないかというご相談でした。私自身、それまではなめした革を産地に還すことで排出革の有効活用や地域支援になればよいと思っていたのですが、その手前にもいろんな問題があることを知ることになりました。駆除の仕方や時期など、全然知らないことがたくさんあったのです」

そうして、いっしょにできることがないかと模索して、見学会などのイベントの開催を実施することになった。日本農業新聞社も記事に書いて取り上げてくれた。

一方、工場見学会の参加者の中に跡見学園女子大学の先生がいて、自分のゼミでも活動に参加したいと相談に来た。そんな縁で始まった同ゼミの活動では、都内にいながらも各地域のために貢献できることはないかと、同大の学生約320人を対象にしたアンケート調査を取りまとめて、「都会の女子大生の皮革製品ニーズと商品提案」を提示。女子大生目線の支援の取り組みは、全国の産地の注目を集めた。このほか、季節感のある情報提供をしようと、MATAGIプロジェクトの情報誌「マタギニュース」の発行もしている。

富士山麓のベース基地を中心に活動するNPO法人ホールアース自然学校は、人と自然と地域の共生するくらしを通じた冒険・生活教育プログラム等の実践・提供をしている。日本の自然学校の草分け的存在だ。狩猟免許を取得しているスタッフも多く、獲った獣の解体・皮剥ぎの講習会を企画するなど、技術向上のための取り組みなどで参画している。

それぞれの立場と思いから協力してくれる人たちが出てきて、みんなでやったらもっと広く伝えられるかもしれないと、MATAGIプロジェクト実行委員会を立ち上げたのは2013年4月のことだった。10月には実行委員会主催の『MATAGI展』というイベントを東京ソラマチで開催、プロジェクトの取り組み発表や特産レザー製品の展示販売をした。当時、産地の数は23地域だったが、以来、口コミで広がって、今や60産地になっている。

「現在、産地は全国の60地域にまで増えてきて、正直なところ産地さんによって温度差は違います。革になって戻ってきてもどう活用すればいいのかわからないという方もいらっしゃいます。MATAGIプロジェクト実行委員会も少し組織替えをして、もう少し皆さんにさまざまな支援、例えば、デザイナーさんが革の利用方法をご提案するといったことなどもできるような体制を整えていきたいと思っています」