【第39回】楽しいことが、世の中を前向きに動かしていく ~アキバのメイドさんたちと取り組む打ち水や屋上菜園の活動(NPO法人リコリタ)

2013.10.02

序章:アキバのメイドがすなる“打ち水”の事始め

近年、“世界有数の電気街”というだけでなく、“ヲタクの聖地”とも呼ばれるようになって久しい秋葉原の街。JR秋葉原駅周辺を中心にメイド服姿のコスプレをしたウェイトレスが来客を待つメイド喫茶が乱立し、独特の賑わいを見せる。

そんな秋葉原の地を舞台に、この街の風合いを生かしたユニークな活動を展開しているのが、『NPO法人秋葉原で社会貢献を行う市民の会 リコリタ』(以下、リコリタ)。といっても、“社会貢献”の文字が持つお堅く真面目なイメージはあまりなく、むしろ社会貢献の活動とは感じさせない、遊び心にあふれた活動を企画・展開している。

メンバーは皆、会社員など本業の仕事を別に持ち、リコリタへはボランティアとして関わっている。あいた時間にできることをして、予算も基本は会費だけで回せる規模に抑え、それ以上必要な場合にはその都度協賛企業を募るなどしてまかなっていく。理事長の真田武幸さんも、平日の日中は広告制作会社に勤めるサラリーマンだ。

名称のリコリタとは、“利己のためにすることが利他的な行動につながる”という意味を込めた「利己利他(りこりた)」をカナにしたものだというから、まさに自分たちのやりたいことを実現するための活動が、結果として人のためにもなることをめざした活動という体を表す名になっている。アルファベット表記では、"Licolita"と書き、ここから"ic"の文字を取り外すと、"Lolita(ロリータ)"となって、秋葉原の地で取り組むこの活動を象徴するようだ。ちなみに、ロゴマークは小さな「利己」(赤)が大きな「利他」(青)に変わる様子を表現している。

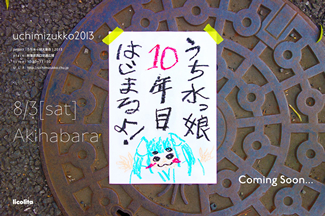

リコリタを始めるきっかけになったのが、秋葉原の街を舞台にアキバのメイドさんたちが打ち水をするという『うち水っ娘大集合!』の企画。今夏(2013年夏)でちょうど10回目となったこの企画が始まったのは、2004年8月のこと。当時からリコリタという団体があったわけではなく、秋葉原で打ち水を実施するために集まった有志による、いわば勝手連が事の始まりだった。

(NPO法人リコリタ提供)

“燃える東京、萌えて冷却”

『うち水っ娘大集合!』は、江戸開府400年に当たる2003年に“江戸の知恵に学ぼう”と始まった『打ち水大作戦※1』の参加企画の一つとして実施しているもの。今年ちょうど10周年を迎えた親企画の『打ち水大作戦』は、決められた時間にみんなで一斉に打ち水をすることで、ヒートアイランド現象で猛暑にさいなまされる都市空間の気温低下効果を検証しようという壮大な社会実験として始まった。

初年度の2003年当時から、すでに打ち水大作戦のことを聞き知っていたという真田さん。当日は、自宅前に一人水をまいて参加していた。

「2003年の社会実験で大きな反響を呼んだ打ち水大作戦は、翌年から全国に規模を拡大して、各地で様々な主体による打ち水の取り組みが始まりました。そんな中の一つに、銀座の歩行者天国で打ち水をするという企画があって、私が勤めている広告制作会社が業務委託を受けて、私が担当することになったのです。具体的にどう進めたらよいか、『打ち水大作戦』の本部に相談に行ったのですが、そこではボランティアの学生さんたちが自分で企画していろんなことを始めていたのに直面して、大きな衝撃を受けました。例えば、国会議員が打ち水をしたら話題を呼んで広まるんじゃないかと国会議事堂で政治家を巻き込もうと企画を立てたり、大学のある街の商店街にかけあって打ち水を実施してみたりと、すごい熱気で一喜一憂しながら進めているのです。ぼく自身は仕事でお願いされたからやっていたんですけど、そうじゃなくて自発的にやっている人たちがいることを知って、触発されたんですね。自分でもやってみたいなあと思うようになっていました」

2004年8月25日、秋葉原駅近く裏通りにある小さな公園で産声を上げた、記念すべき第1回『うち水っ娘大集合!』。公園では、翌週に控えた納涼祭の準備が進んでいて、テントなども貸してもらえた。いろいろな偶然と出会いに恵まれて実現できた企画だった。(NPO法人リコリタ提供)

どこでやろうかと考えた時、学生時代に遊んでいた秋葉原の街のことがすぐに頭に浮かぶ。かつていっしょに遊んでいた仲間たちに声をかけて、集まった。ほどなく“燃える東京、萌えて冷却”というキャッチコピーを考え出し、友人のアニメーターの協力を得て地球の気温を2℃下げるのが趣味という設定の『2℃ちゃん三姉妹』というマスコット・キャラクターも作った。ただ、肝心の打ち水のイベント自体にも“萌えて冷却”するための工夫がほしかった。ちょうどその頃ブームになりかけていたメイド喫茶のコスプレ店員さんたちといっしょに打ち水ができたらおもしろいよねと、企画書を作って秋葉原にあるメイド喫茶をまわった。勢いだけで盛り上がっていた真田さんたちの企画に、4店舗が協力を約束してくれた。

最初に昔の仲間たちと語らい集ったのが8月の初旬。ふりかえると、8月25日の当日までのわずか3週間ほどで、すべての準備をしていたことになる。

『うち水っ娘大集合!』のマスコット・キャラクター、『2℃ちゃん三姉妹』。秋葉原上空に位置する水の2℃星に住み、地表の温度を2℃下げるのが趣味。(NPO法人リコリタ提供)

※クリックで拡大表示します

急速に規模拡大していった『うち水っ娘大集合!』のプロジェクト

初年度は、結果として200人ほどの参加者が集まった。わずか3週間の準備期間、チラシも作ったがあまり置いてもらえるところもなかった中で、成功裏に終えることができた理由の一つに、アキバ界隈で有名なマンモスブログサイトに取り上げられたことがあげられる。メイド喫茶の店長に企画趣旨を説明するために作って渡しておいた企画書が、なぜかお店の掲示板にそのまま張り出されてしまっていた。たまたまそれを見たブログの主宰者が「おもしろい企画があるよ」と取り上げたことで話題になったのだ。

当日、打ち水に使う水は、真田さんが仕事で進めていた銀座のプロジェクトのあまり水をもらえることになり、ポリタンクに入れて車まで搬送した。桶とひしゃくも打ち水大作戦の本部から借りてきた。会場は、秋葉原駅からほど近い裏通りの小さな公園が借りられた。当初は歩行者天国で打ち水をしたいと思っていたが、さすがに許可も取れず、千代田区に相談すると、近隣住民の了解が得られるなら公園を使用して構わないとの了承を得た。1軒1軒あいさつにまわった。ちょうど翌週に納涼祭が控えていて、その準備で設置してあったイベントテントを借りることもできた。いろいろな偶然と出会いに恵まれて迎えた当日だった。

翌年には、『2℃ちゃん三姉妹』が『打ち水大作戦』の公式キャラクターに採用され、PR用のアニメ制作の話まで持ち上がった。有名ミュージシャンのPVやアニメ映画などを手がけてきたプロダクションが制作する本格的なものだった。声優には、メジャーデビュー直前で後に大ブレークすることになったアイドルユニットのPerfume(パフューム)が参加。打ち水当日にも駆けつけてくれた。参加者は膨れ上がり、前年比4倍の800人ほどが集まった。

3年目の2006年はさらなるスケールアップを呈した。大手映画会社から、最新映画の上映記者発表を『うち水っ娘大集合!』といっしょにやりたいとオファーが入り、特別協賛の形でその年の『うち水っ娘大集合!』を実施。映画の主演俳優・女優も、打ち水に参加した。地元の千代田区が正式に参加してくれたのも同じ年だった。コラボ企画を実施したり、打ち水当日には千代田区長も水をまきに登壇してくれたりした。

予想をはるかに超えて急速に拡大していった『うち水っ娘大集合!』プロジェクト。期待や要望が膨れあがっていったことで、“本当に自分たちのやりたいイベントができていたか?”という葛藤もあった。翌2007年の実行委員会は、そんな議論をスタートに立ち上がり、自分たちの“やりたいこと”や“できること”を精査しながら、分相応なイベントとして実施していくことを基本に据えることにした。協賛や共催の要望があっても、対等な関係として展開できる企画のみコラボレーションしていく。そんな活動にしていくためにも、任意組織の実行委員会ではなく、NPO法人を立ち上げてやっていくのが望ましいと考えるようになっていった。

そうした中ではじまった2007年の打ち水は、メンバーそれぞれの思いで、さまざまな実験的な企画を仕掛けていった。例えば、自転車好きのメンバーの一人が「桶とひしゃくなどの資材等を運搬するのに車を使ったのではエコのイベントにはそぐわない」と、台車をつけた自転車を走らせて、イベント中に桶と水を運搬する係を買って出た。桶そのものも、実行委員会側でたくさん用意するよりも、参加者みんなに思い思いの容器を持ってきてもらうことを呼びかけたらどうかとの提案も出された。持ち寄った容器のコンテストも開催し、大いに盛り上がった。

(NPO法人リコリタ提供)

(NPO法人リコリタ提供)

NPOの登記がなった、まさにその直後に起こった活動休止の危機

2008年1月にNPO法人として登記されて迎えた2008年の打ち水は、イベント直前の6月に突如起こった秋葉原無差別殺傷事件の影響で、一時はイベントの中止も検討した。

当時、いわゆる『ヲタク』文化やそこに集う人たちのファッションの傾向や嗜好(しこう)を指して『アキバ系』という言葉が使われ出した頃だった。歩行者天国には人があふれかえるようになっていた。巨大なスピーカーを持ち込んで歌ったり踊ったりする人たちがいたり、エアガンで銃撃戦を繰り広げるような人たちもいた。目立ちたい女の子が過激なコスプレで補導されるようなこともあった。とどめを刺すかのように、あの悲惨な事件が起こった。

秋葉原に集まる人たちがおもしろいと思うようなことをみんなが増長していったことで、さまざまな問題が生じてきていた。『うち水っ娘大集合!』の企画も、そうした流れに加担するようなところがなかったかと自問することになった。やらない方がいいんじゃないかという意見も少なくはなかった。

それに対して、打ち水の活動それ自体は、ごく真面目な活動としてやっていたのだから、ここで手を引いたら、むしろ秋葉原の文化が死んじゃうのではないかという指摘もあった。正しい活動をしっかりとやっていくことで、アキバの文化がアングラな方向にいってしまうのを阻止する意味で実施するべきという意見だった。

「ただ、それまでと同じようにやるだけでは“やっぱりやったんだ”と言われるだけだと思ったんです。そこで、神田明神さん──秋葉原を含む周辺108町会の総氏神なんですけど──に行って、境内で地球環境と平和を祈願する打ち水をさせてもらえないかと相談したのです。宮司さんや神主さんも、秋葉原の街で起きた凄惨な事件に心を痛めていて、何かメッセージを発信することができないか考えていたとおっしゃってくださって、快諾してもらえました」

そうしてこの年、本物の巫女さんとコスプレメイドさんたちがいっしょに打ち水をするというイベントを実施した。

(NPO法人リコリタ提供)

自己実現しながら、社会の役にも立つことをめざしてきたリコリタの活動

打ち水から始まったリコリタは、今や打ち水だけにとどまらない多角的な活動を展開するようになっている。メンバーそれぞれのやりたいことをベースに、社会的に意味ある活動に作り上げて、多くの人たちを巻き込めるような企画をプロデュースして、マネジメントしていく。

「アキバのメイドさんたちとイチゴ狩りをしてみたいという願望から生まれた『秋葉原菜園』という都市農業プロジェクトも立ち上がりました。日本農業新聞社の屋上をお借りした都市ガーデンです。

イチゴの他にも、お米やショウガ、ニンジン、シシトウなどを植えてきました。プランターとバケツを並べたり、子ども用プールほどの大きさのバットにも植えたりしています。ニンジンやハクサイ、ネギなどは、冬に収穫して鍋をつつこうと育てています。菜園の場所と水は日本農業新聞社さんがCSR事業の一環として提供してくれています。土は再利用できるものは使いまわしますから、必要なのは種苗と肥料を買ったり、プランターなどの容器が意外に劣化しやすいので新調したりするくらいで、年間にかかる経費は3~4万円ほどです。技術的な部分は、大江戸野菜研究会という団体がサポートしてくれて、3者の連携で始めたプロジェクトでした。今は農大の学生ボランティアも参加してくれています」

お米作りでは、全国にある『萌え米』(パッケージに美少女のイラストなどを取り入れたご当地米)の種もみを集めて、“秋葉原で萌え米を育てる”という企画も実施した。秋田県鹿角の『萌えみのり』や、岡山にある向山商店の『きぬむすめ』、広島県庄原市高野町産『こしひかり』やJAうご(秋田県羽後町)の『あきたこまち』など、地域おこしにつなげている例がいくつかある。秋葉原では、メイドさんが実際にお米を育てているから、コラボレーションさせたらおもしろいという発想で、萌え米生産地に呼びかけた。

鳥獣被害の問題をPRするため、秋葉原で鳥獣肉を食べる『萌える鳥獣弁当』を作ったこともあった。メイドさんたちにイノシシやシカの肉を使ったおもしろい料理を考えてもらい、それをフレンチのシェフがメニュー化する。イラストレーターがパッケージを描いて、一日限定の『萌える鳥獣弁当』を販売した。この弁当を発表するイベントの席には、農水省の担当官やJRの社員にも来てもらって、弁当を題材にトークしてもらった。

任意団体の時代も含めて、リコリタを始めてから10年が経つ。年を重ねたせいか、心境の変化もあるという。

「もともと自分たちがやりたくて始めたリコリタの活動でしたが、学生ボランティアなど若い人たちが参加するようになって、リコリタの活動を通じて社会に出て行くきっかけを得るような例をいくつも見ることになりました。それなりに世の中と接する機会となったり、いろいろな人と連携しないと成立しなかったりする活動ですから、学生さんたちにとっては社会経験にもなるし、仕事のスキルを学ぶこともできるんですよね。2010年から『うち水っ娘大集合!』の副代表をやってくれた女の子がいました。それまでずっと就職しないでいたんですが、『ちゃんと働きたい』『でも自信がない』と言うので、だったらおれは手を出さないから、千代田区の人たちの交渉事やいろんな人たちとを巻き込む時の窓口を君がやったらいいよと任せたんです。苦労はしていましたが、充実した時間を送っていたようです。いよいよ本腰を入れて就職活動に取り組み始めることになって、自分がやってきたボランティア活動のことを履歴書に書いたり面接で話したりしたそうです。『以前だったら全然言えなかった話も胸を張って言えるようになりました』と報告に来てくれました」

そんな例が他にもいくつもあったという。

「若い人たち、それも秋葉原で遊んでいるような子たちは、ある意味目立たずに生きてきた人たちです。そんな子たちが、自分の好きなことで胸張って社会によいことをするというリコリタの活動に参加して、社会に接する機会を得ながら、社会人になっていく。そんな実例にいくつか触れたことで、そういうのを応援するのもいいなと思うようになってきました」

好きなことを思い切り楽しんでいくことで、世の中を前向きに動かしていくリコリタの活動。それとともに、関わる人たちの背中を押す役割も担いつつ、今日もまた遊び心にあふれた楽しい企画を仕掛けていく。