【第43回】普段の暮らしの中からできる環境保護・国際協力をめざして ~フェアトレードを通じた国際協力・交流の取り組み(グローバル・ヴィレッジ)

2013.12.06

ネパールのパートナー団体を招いて開催した生産者来日セミナー

「私たちKTS(クムベシュワール・テクニカル・スクール)※1は、もともとネパールの貧しい人たちの生活向上を目的として、1983年に私の祖父が立ち上げた組織です。カースト(身分)制度が社会的に根強く残るネパールでは、カーストによって就ける職種も異なり、最下層カーストの人たちは慣習的に街路の掃除や排泄物処理などの仕事をしていました。報酬はごくわずかで、極度の貧困状態に置かれていましたが、別の仕事をするにも技術もなければ機会もなく、そうした状況を変えるのはなかなか困難でした。私たちが最初に始めたのは、これら最下層カーストの人たちが仕事に出ている間に子どもたちを自宅で預かること。いわば私設の保育所でした。私の家は大家族なので、それこそ家族総出で子どもたちを受け入れ、世話をしたのです。現在では、保育所の他にも小学校(3~12歳の210人)や孤児院(4~21歳の16人)なども運営して、貧しく栄養失調に陥りやすい子どもたちのために、教科書・文具や食事の提供もしています」

そう話すのは、KTSディレクターのサティエンドラ・カドゥギさん。保育所から始まったKTSが名前の通り、雇用促進のための職業訓練機関として動き始めたのは、1987年のことだった。サティエンドラさんの話が続く。

「現在、KTSでは3つの訓練メニューを提供しています。どんな仕事をしたいか希望を取ったときに最も多かった『カーペット織り』は4か月間の訓練期間で、うち2か月間は商品を作る仕事に携わりながらのOJT(On the Job Training)として技術を習得してもらっています。また、『手編み』(3か月間)の場合は自宅でできる点が人気を呼び、今は年に3回の開催になっています。最も訓練期間が長い『木工仕事』(2年間)は15歳以上の男子が対象です。修了後は、政府認定の資格試験の受講を推奨し、必要に応じて自立のための支援もしています」

そうして生産の仕事に携わるための技術を習得していくが、技術を身につけたからといって、すぐに仕事に就けるような状況にはなかった。

「そこで、職業訓練を終えた修了生たちが働き始めることができるように、KTS内に生産ユニットを立ち上げることになりました。現在では2,000人以上──ほとんどが収入の少ない家庭の女性たち──が、手編み製品などの生産に携わっています。KTSの運営も、当初は教会などからの寄付に頼っていましたが、1994年以降は外部からの大規模な寄付に頼らない運営をめざしてきました。収益事業の柱になっているのが、生産ユニットによって生み出される収益です」

今回の来日では、技術指導及び品質管理を担当するラビナ・シャキアさんとともに、日本のファッションやライフスタイルなどの実情把握のために、1週間ほどの視察をすることになっている。帰国後、現地の生産にフィードバックさせ、日本の需要に合った高品質のフェアトレード製品づくりにつなげていくのが目的だ。

2人を招聘(しょうへい)したのが、今回紹介するNGOグローバル・ヴィレッジ。1991年11月に設立された環境保護と国際協力の団体で、1995年に事業部門を独立させてフェアトレードカンパニー株式会社を設立。フェアトレードカンパニーは2000年にはブランド名を「ピープル・ツリー」とした。環境問題・国際協力に関するキャンペーンの展開や情報提供などを担うグローバル・ヴィレッジと、フェアトレードを中心にした商品の企画・輸入・販売を行うピープル・ツリーが両軸になって、フェアトレードの普及と理解促進をめざしている。ピープル・ツリーで扱うフェアトレード製品を生産するパートナー団体が世界各地の10か国に140団体ほどあり、KTSはそのうちの一つ。グローバル・ヴィレッジでは、毎年生産現場に携わるパートナー団体から1~2名ほどを招いて現地の技術支援につなげている。サティエンドラさんたちの来日は、その一環というわけだ。

(写真提供:ピープル・ツリー)

フェアトレードの世界的な機運と、日本の普及状況

フェアトレード(Fair Trade)とは、文字通り“公平な貿易”を意味する。あえて“公平”と名付けているように、グローバルな国際貿易において経済的にも社会的にも弱い立場の途上国の人たちが、正当な対価が支払われずに労働の場に赴いたり、生産性の向上を目的とした過剰な農薬の使用等によって環境破壊が発生したりといった問題が発生してきていた。こうした状況への対策として、途上国の原料や製品を適正な価格で継続的に購入し、途上国の人たちの労働環境や生活水準の保障と自然環境に配慮した持続可能な開発の実現をめざすのが、フェアトレードの目的だ。

その発端は、1946年にアメリカの団体がプエルトリコから刺繍製品の購入・販売を開始したことに遡るとされる。1973年にはオランダの団体がグアテマラのフェアトレードコーヒー豆の輸入を開始して、手工芸品だけでなく食料品にもフェアトレード運動が広まっていった。これらの背景には、農業一次産品の価格の安定化を目的とした国際商品協定が1980年代以降に廃止されたこともある。国家による補助金などの貿易保護制度がない途上国生産者は、ときに生活を維持できないほどの深刻な価格暴落に晒されることにもなった。

1987年にはヨーロッパの11のフェアトレード輸入業者をメンバーとするヨーロッパフェアトレード協会(EFTA)が設立され、翌々年の1989年には世界61か国の270団体が加盟する国際フェアトレード連盟(IFAT)が設立された(2008年に世界フェアトレード機関(WFTO)に名称を変更)※2。さらに1997年にはフェアトレードの統一的な基準づくりと表示をめざした国際組織として、国際フェアトレード認証機構(FLO)が設立されるなど、フェアトレード運動の機運が高まっていった。

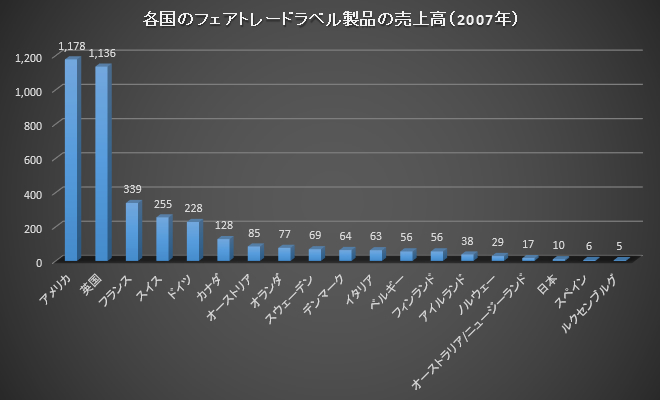

フェアトレード製品の小売売上高は、2004年度に欧州25か国で6億6千万ユーロ(約887億円)に上っている。これは、1999年度の2億6千万ユーロ(約316億円)から2倍以上に伸びたことになる。こうしたトレンドはさらに加速して、フェアトレード表示がされた製品に限定されるものの、2007年のアメリカでの小売売上高は前年比46%増の約7億3千万ユーロ(約1178億円)、英国では前年比72%増の約7億ユーロ(約1136億円)、そしてフランスが前年比27%増の約2億1千万ユーロ(約339億円)とさらなる高成長を遂げている。それに対して、日本における2006年度のフェアトレード製品の売上高は推計約45億円。フェアトレード・ラベル表示のされた製品に限ると2007年で約10億円と、米英の100分の1の市場規模しかない。フェアトレードの認知度に対する調査でも、欧米諸国では50%から80%を超えるのに対して、日本では2割に満たない状況と著しく低いことがわかっている※3。

フェアトレード・ファッションの取り組み ~学生が起こすムーブメント“School of Fair Trade”キャンペーンの事例より

グローバル・ヴィレッジは、代表のサフィア・ミニーさんが1990年に日本に移り住んできて直面した違和感から始まっている。欧米では1960年代から環境保護や国際協力に関心を持つ人たちが多く、フェアトレード製品も当たり前のように店に並んでいた。一方、当時の日本ではまだそれほど環境、特に地球環境問題への社会的関心は高くはなかった。ブラジルのリオデジャネイロで地球サミットが開催されたのは1992年。これを受けて地球環境問題への必要性や関心が高まって環境基本法が制定されたのは翌1993年のことだ。日本でも環境保護と途上国支援の活動をしたかったサフィアさんだったが、周囲を見渡しても満足のいく情報や活動の機会は得られなかった。

そうした中、なければ集めて発信しようと、環境保護や国際協力に関する情報及び活動機会の提供を目的に始めたのが、グローバル・ヴィレッジだった。以来、20年以上にわたって地道な活動を続けている。

グローバル・ヴィレッジのフェアトレードブランド「ピープル・ツリー」で扱う製品には、チョコレートやコーヒー豆、ドライフルーツといった食品から、雑貨や工芸品など幅広いが、なかでも力を入れているのが衣類。これは、実は日本独自の傾向らしい。

理由について、グローバル・ヴィレッジ事務局長の川村菜海さんは、次のように話す。

「欧米のフェアトレード団体では、主に食料品を取り扱うところが多いんです。農産物はフェアトレード基準に沿った生産にも比較的取り組みやすいのですが、加工品になると生産工程も多く、その分、煩雑で困難になります。なかでも衣類は消費者からの品質要求も強いため、高品質な製品の安定供給は管理がしづらいのです。代表のサフィアが日本に住むようになった当時、若い女性たちが欧米に比べて衣服に相当のお金を使っていることに驚きを感じたと言います。物持ちのよい欧米では、そんなふうに頻繁に買い替えたり買い増したりすることはないそうなんです。そんな日本だからこそ、フェアトレードの衣服を取り扱えば、需要が見込めると期待できたのです」

フェアトレード・ファッションの普及活動の一環として、2010年3月から2012年2月まで取り組んでいたのが、“School of Fair Trade”キャンペーンだ。フェアトレード・ファッションの購買動機を高めるには、背景を知ってもらうことが大事になる。フェアトレードの認知を高めつつ、背景情報も併せて発信していくため、学生が起こすフェアトレード・ムーブメントに取り組んだ。

きっかけは、当時18歳だったイギリスの女優、エマ・ワトソンとの特別コラボレーションで発売することになった若者向けのコレクション「People Tree, Love from Emma」だった。クリエイティブ・アドバイザーのエマ・ワトソンと、ピープル・ツリーのデザインチーム及び代表のサフィアが協力して作り上げたこのラインは、2010年春に始まり、同年秋と翌年春の3期にわたって、これまであまりなかった若者向けのフェアトレード・ファッションを提供していった。

同時期に日本で展開した“School of Fair Trade”キャンペーンは、エマ・ワトソンと同世代の学生たちが中心になって取り組んだもの。各大学でファッションショーなどのイベントを開催したり、若い世代によるフェアトレードに向けた声を発信したりと、活発な活動が展開するとともに、各大学での活動をつないで点から線への広がりをめざした。それまでは、環境問題や国際協力などの課題(issue)に関心を持って参加する人が多かったのに対して、このキャンペーンでは、ファッション系の学生など、従来とは異なる層の参加が得られたことも成果の一つだった。

ピープル・ツリーでは、各地で開催するファッションショーに貸し出すためこのコレクションのキットを作成。中には、数百人規模の集客があったイベントもあった。

フェアトレード製品をファッション界のメインストリームへ

エマ・ワトソンとのコラボで作り上げた特別コレクションは、2011年春のカタログを一つの区切りとして終了することになった。メインのコレクションの中で若者にも着られるような衣服等を強化することで統合することになったのだ。“School of Fair Trade”キャンペーンも、2012年2月のイベントを一つの区切りとしてプロジェクトを終了した。学生たちも代替わりしていく中で、プロジェクトとして維持していくことが難しくなったのと、何かしたいけどどうしたらよいのかわからないという学生たちにある程度の方向性を示すことができ、自分たちでできるだけのノウハウも蓄積できた。そこから先は、学生たちの自立的な活動に任せた方がよいという判断だ。

エマ・ワトソンとのコラボで作り上げた若者向けのコレクションの手法は、今も別の形で進んでいる。

サフィア・ミニーさんは、フェアトレード製品を特別なものではなく、普段使いするための買い物として購入できるようなものにしていきたいと力を込める。

「フェアトレード製品というと、エスニックなイメージも強いと思います。伝統的な技術を使って作られたものに美しさはありますが、それだけでは日常的な暮らしの中で使われるものになっていきません。私たちピープル・ツリーブランドでは、著名デザイナーとコラボレーションして、ファッション業界で競争できるようなトレンドを意識した製品を開発して、パートナー団体に作ってもらうための製品企画及び品質管理ワークショップをしたり、日本に招いて日本のファッションや販売の状況を見てもらったりしています。フェアトレード製品をファッション界でメインストリーム化していくのが、私たちのめざすところです」

今年(2013年)の5月にブラジルのリオデジャネイロで開催された世界フェアトレード機関(WFTO)の年次総会で、新たなフェアトレードの認証制度の始動が決議された。これを受け、2014年春のコレクションからWFTOによって認証された製品ラベルを表示することができるようになった。これまでも加盟団体に対する認証制度を設けて、認証された団体はWFTOの団体マークをウェブサイトやカタログなどの広報物に表示することはできたが、製品の一つ一つには表示されないため、消費者にとっては店舗に並ぶ製品のどれがフェアトレード製品なのか見分けるのが難しい状況にあった。

この認証制度は、ピープル・ツリーをはじめとする各加盟団体が、今後もフェアトレードの取り組みを振り返り、よりよい活動にしていくための新たな出発点になると期待を寄せる川村さんたちだ。