【第35回】人生の記念日に、世界に一本の“わたしの樹”を植える~プレゼントツリー・プロジェクトの取り組み(認定NPO法人環境リレーションズ研究所)

2013.08.01

木のかおり漂う、新木場の街が抱える地域の課題

プレゼントツリーは、“人生の記念日に樹を植えよう”をスローガンに、森林再生と地域振興につなげるための仕組みを構築するプロジェクト。ただ、苗木をもらったり、それを自分で植えたりするわけではない。森づくりを必要とする土地に植えられた多数の苗木の中の1本ずつを「わたしの樹」として見守り、その苗木代や下草刈りや獣害被害対策など育樹の管理費用等を負担する“里親”になるのが、プレゼントツリーの参加方法だ。

「日本人は潜在的な環境意識が非常に高いのが特徴です。森を守ろう、森を再生しようという呼びかけに、反対する人はいないでしょう。でも、どこから手をつけたらいいのかわからないまま手をこまねいているというのが、大部分の人たちの実情ではないでしょうか。高い意識にもかかわらず、実際の行動にはなかなか結びついていかない。そのギャップはどこから生まれているのか、どうすれば意識と行動とを結びつけることができるのか。そんな発想から生まれたのが、『プレゼントツリー』でした」

そう話すのは、プレゼントツリーの企画・運用を担う認定NPO法人環境リレーションズ研究所の事務局長・平沢真実子さん。

プレゼントツリーの参加者は、全国各地の協定林の中から思い入れや共感をもとに支援する植栽地を選んで、大切な誰かもしくは自分自身の『人生の記念日』のプレゼントとして、“世界に一本の自分の樹”を贈ることができる。申し込みを完了すると、植林証明書や植栽地ごとにデザインされたリーフレットとともに、贈り主からのメッセージカードが届く。リーフレットには、森づくりの背景や植栽地の地域特性、植えられる樹種、協働先などが解説され、突如贈られることになった“自分の樹”への愛着とともに、森全体に対する共感や思い入れも持ってもらうための情報提供をしようというわけだ。

立木の所有権は土地に帰属し、物質的・経済的な意味で贈られた人の手許に残るものではない。受け取ることになるのは、森を育て・地球を守る行為に与するという重要かつ特別な機会と役割だ。森や地球のことを想いつつ、“自分の樹”を見守ってほしいという贈り手の気持ちが心に響くプレゼントといえる。

環境行動への第一歩を踏み出すための、“間口が広く、敷居の低い”入口を提供するのが、プレゼントツリーのミッションだ。

プレゼントツリーの3つの特徴

プレゼントツリーには、その仕組みを支える3つの特徴がある。

最大の特徴が、“世界に一本だけのわたしの樹”を特定するための、苗木1本ごとの管理だ。プレゼントツリーを贈ったときに届く植林証明書には、現地の樹1本1本に取り付けてある番号プレートと連動した樹の管理番号、苗木の里親となる人の氏名(証明書の宛名)、植栽した場所や樹種などが記されている。“わたしの樹”が特定できることで、プレゼントされた樹に対する愛着を感じてもらおうというわけだ。

特徴の2つ目は、長期の維持管理を実施していること。大事な『記念樹』として預かるわけだから、植えて終わりではなく、地元の森林管理機関によって、植栽後も下草刈りなど最低10年間の保育管理をして、森になるまで育てていく。10年後、20年後、30年後…、森はきちんと再生し、地域が元気になっていく。1本1本の樹に託された思いが結集することで生み出される結果だ。

植栽地に植えられた苗木の1本ずつに取り付けている樹の管理番号。これによって“自分の樹”を特定することができる。

こうした長期にわたる維持管理を担保する体制を構築しているのが、3つ目の特徴になる。プレゼントツリーを運営するNPO法人環境リレーションズ研究所だけの単独事業として実施するのではなく、森林所有者、行政(市町村等)、地元の森林管理施業者という4者の間で10年間の森林保育管理のための協定を締結し、万が一、4者のいずれかがなくなったとしても、森の保育・管理が継続できるような体制をつくっている。

それぞれの森には、森づくりを必要とする理由がある

プレゼントツリーでは、国内外23箇所の森で活動している(うち海外の森は2箇所)。それぞれの森ごとに、森づくりを必要とする特別な理由がある。

当初、林業関係者にはプレゼントツリーのコンセプトがなかなか理解してもらえなかったという。

「森林施業において、植栽地の苗木を1本1本個別に管理するというのは、まずあり得ないオペレーションなのです。2005年1月に始めた最初の植栽地は、インドネシアのカリマンタン島でした。『国内の森はないのか』と多数お問い合わせをいただいて、国内第一号として協力していただけることになったのが、北海道雨竜郡幌加内町にある北海道大学の雨龍研究林でした」

ここでは、人と自然の共生をテーマとした教育研究が行われている。もともと毎木調査・観察による管理をしていたから、プレゼントツリーの求める、苗木1本1本の管理にも無理はなかった。北海道北部では、台風などの風倒被害等により笹地となった土地が目立つようになり、厳しい気候によりこうした笹地が自然の力だけで森林に戻るためには、非常に長い年月がかかる。そこで、研究林内にある笹地での森林再生に関する研究をサポートするため、2006年10月にスタートしたのが「プレゼントツリー in 北海道(雨竜)」だった。

新潟県の佐渡島では、野生復帰をめざすトキが営巣するための森づくりに協力することになった。その名も「トキの羽ばたく森づくり」。2008年7月にスタートした。

トキの営巣に適しているとされるのは、横枝が張り出したマツ。佐渡では、近年松くい虫被害が深刻になり、巣づくりに適した樹が激減していた。松くい虫被害を受けた森林が自然の力だけでもとに戻るには、かなり長い年月を要する。そこで、地元植生の「ニイガタセンネンマツ」や「アテビ」を中心にした森づくりに取り組んでいる。

南九州は林業が盛んな土地だが、木材を産出するために皆伐した後、再植栽をしないまま放棄される土地が多くなっていた。放棄するなら地元の植生に合った広葉樹の森を再生させ、森林の持つ公益的機能を復元させようと、例えば、熊本県球磨村では2007年11月に、宮崎県高原町では2009年3月に取り組みがスタートした。

2012年5月にスタートした、山梨県甲府市の「甲斐善光寺の森」も、松くい虫の被害を受けたアカマツの人工林跡地での取り組みだ。枯れたアカマツを伐採し、もともとあった優良広葉樹を残しつつ、ヤマザクラやコブシ等を植え、かつて里山林だった頃のように、景観が豊かで自然の移ろいが実感でき、たくさんの生物が棲息できる森をつくっていこうと取り組んでいる。

東日本大震災の被災地となった東北エリアでの取り組みは、昨年(2012年)から始まった。岩手県宮古市のやや内陸部に位置する川井地区が対象だ。宮古湾に注ぐ閉伊川(へいがわ)の水源に近いところで、20年前に廃業した牧場跡地(現在は宮古市の所有地)に、宮古市内外からの参加者とともに第一回目の植栽をした。いったん牧場になった土地は簡単には森に戻らない。そこで、地元植生の広葉樹を植えて森をつくろうという取り組みだ。やがて育った樹々が水源涵養(かんよう)の森となって豊かな水の源になれば、漁業の復興・活性ひいてはまちの復興につながる。そんな思いで取り組んでいる。「森・川・海」とひとが共生する宮古市では、多くの市民が森づくりに共感を示してくれた。

それぞれのストーリーを持った各地の森の中から、“自分の樹”が植えられることになる植栽地を自由に選ぶことができるのも、プレゼントツリーの特徴だ。

それぞれの森には、森づくりを必要とする理由がある

プレゼントツリーは、森に樹を植えるための取り組みだが、目的はさらに先を見据えている。

はじめのきっかけは、「贈られた記念樹」もしくは「贈った記念樹」に対して思いを寄せてもらうだけで構わない。図らずもプレゼントされた“自分の樹”への愛着が、やがてはその樹が生えている森全体への思いとして芽生え始めることも期待される。そのために、森の特徴と森づくりの理由を伝えるリーフレットを作っている。

“自分の樹”やそれが植えられた森への思いが募れば、現地の様子を見に行きたくなる。プレゼントツリーでは植樹ツアーなどを開催しているから、そんな機会に現地を訪れて、地域の人たちと交流することもできる。現地を見て、交流したことで生まれた縁は、都市に戻ってからも、現地の産品などを購買したり、再び訪れたりする動機につながる。

プレゼントツリーでは、こうした仕組みを『森林循環』と呼んで、森林施業だけにとどまらない、森林再生・地域振興の仕組みを構築することを重視している。

地域の人たちの森に対する継続的な関心や思いがない限り、施業主体で森の状態を一時的に改善したとしても、やがてまた森が荒廃する危険性がある。地域住民の森に対する関心や思いを盛り上げていくために、都市住民のパワーを活用するわけだ。プレゼントツリーの森づくりを通じて中山間地域と都市住民の「縁」を作り、交流人口を増やす。交流が盛んになって、地域が潤えば、地域の人たちが森に対する関心や思いを持ち続けていくための条件ができる。

プレゼントツリーが開催する現地の森のツアーは、これまで植樹イベントなどを中心に実施されてきた。2012年度は全国5箇所で開催。11月に植樹ツアーを実施した岐阜県高山市の植栽地「プレゼントツリー in 飛騨高山」の一画は、円谷プロダクションの協力を得て「ウルトラマンの森」と名付けて取り組んでいるものだ。子どもはもちろん、幅広い世代に受け入れられているウルトラマンシリーズ。ストーリーの背後にはその時代の社会問題が描かれてきた。自然破壊や森の荒廃など環境問題も扱われてきた。そんなウルトラマンだからこそ、いっしょに取り組む意味がある。ウルトラマンに会いたくてやってくる子どもたちは、すぐには森の問題を理解できないかもしれない。それでも、大人になってふりかえったときに思い出したり感じたりするものがあればよい。そんな願いを込めて取り組んでいるという。

((C)円谷プロダクション)

((C)円谷プロダクション)

最近の植樹イベントは、地元住民と都市部からの参加者を合わせて100人を超える大規模なものになっている。地元自治体も協定に参加しているため首長(市長や町長)にも参加してもらっている。広報誌等を通じて呼びかけて、集まった地元住民が全参加者の半数を占める。

植樹だけでなく、昼食は地元の協力者に作ってもらった郷土料理を参加者全員で食べたり、ガイド付きで周辺の森林散策をしたり、間伐材クラフトの体験を取り入れたりすることもある。体験を通して、森づくりの大切さや地域への愛着を実感してもらうことを大事にしているという。

企業とのコラボ企画──可視化できるから、ステークホルダーに対して説明しやすい

プレゼントツリーを贈りたい人は、インターネットを通じて申し込むことができる(http://www.presenttree.jp/order/)。現在、ホームページからの申し込みだけで、月平均約50件も届くようになったという。

一方、個人利用だけでなく、企業の協賛で進めているプロジェクトも数多く展開している。企業とのコラボ企画について、平沢さんは次のように説明する。

「単に寄付金として支援してもらうのではなく、協賛企業の環境保全活動の取り組みと絡めたプロジェクトにしたり、『to C』『to B』に関わらず消費者の購買活動と連動したプランとして設計したりするケースが多いですね。そうすることで、協賛企業の取り組みを通した訴求ができ、より広範囲の一般市民に対する環境保全活動への関心を喚起し、普及啓発することが可能になります」

具体的な事例もいくつか紹介していただいた。

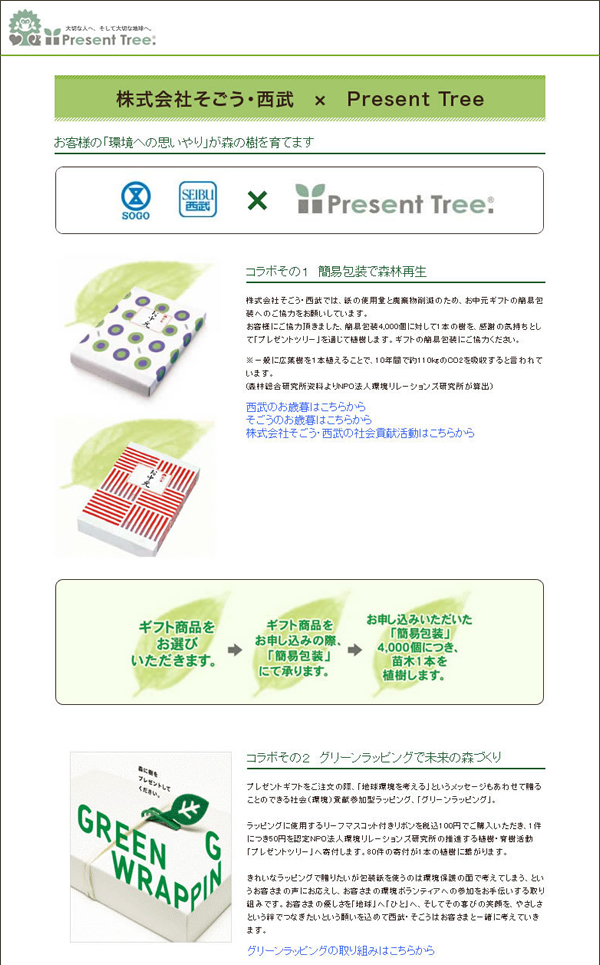

百貨店を経営する「そごう・西武」では、お中元やお歳暮などの贈答品を扱っている。それらの贈り物を簡易包装にしてもらった個数が4000個集まるごとに樹を1本植えるというキャンペーンをはじめて、今年で5年目になるという。

ただ、贈答品だけに、ある程度のラッピングはしてほしいというケースも多い。そこで、「グリーンラッピング」というプログラムが実施されている。ラッピングのアクセントとして付けることができるリーフ型のチャームを用意して、100円で販売し、うち50円をプレゼントツリーに寄付するという仕組み。お中元・お歳暮の時期だけでなく、一年中いつでも使えるアイテムだ。

クレジットカード会社の事例は、カード利用によって貯まるポイントを活用したものだ。貯まったポイントの一部または全部を、チャリティポイントとして寄付することができる。消費行動の結果として勝手に貯まっていくポイントの有効利用だから抵抗感も薄く、まさに敷居の低い、環境行動への入り口としてうってつけの取り組みといえる。

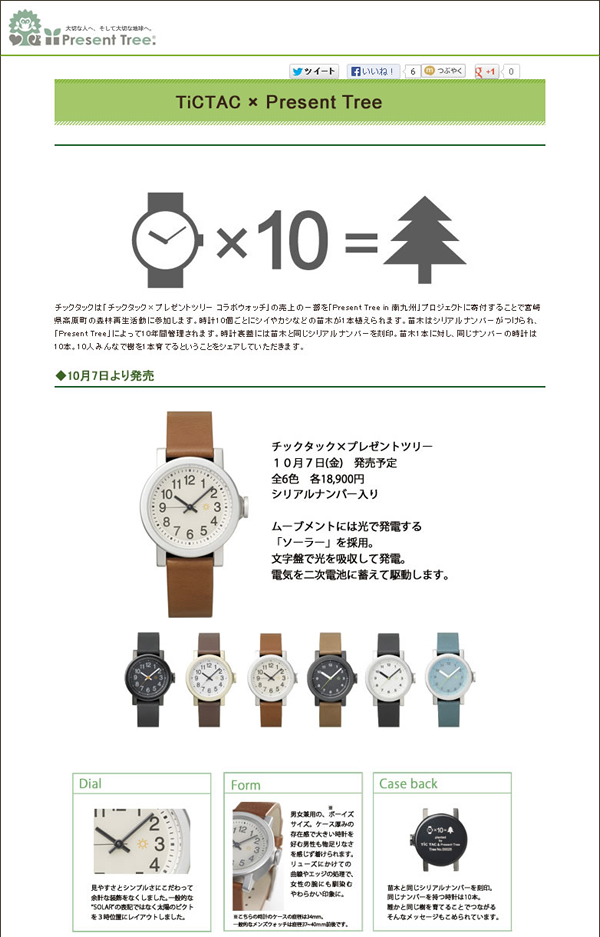

「TiC TAC」という時計のセレクトショップでは、特定の腕時計が10個売れるごとに苗木を1本植えるというキャンペーンに取り組んでいる。購入した時計の文字盤の裏側には、苗木の管理番号が記入される。同じ番号の入った時計が10個存在することになる。購入者の評判も上々だ。

コンタクトレンズ・メーカーのメニコンでは、売上の一部をプレゼントツリーを通じた水源涵養(かんよう)林の支援に充てている。清涼な水と縁の深いコンタクトレンズ。支援を通じて、消費者に水の大切さを訴えるのが目的だ。また、コンタクトレンズの洗浄液には、地元の間伐材から作ったチャームを付けている。森づくりとともに、森の有効利用による森林再生の取り組みについても、消費者に対して伝えていこうという活動だ。

企業にとっては、協賛金の使途や効果について説明しやすい点が魅力になっているという。近年は、CSRなどの活動についても株主総会等で説明が求められる。ステークホルダーに対して、「100万円をこのNPOに寄付しました」ではなく、「100万円の寄付金でこの土地の何番から何番までの何本、株式会社○○の樹が植えられました」と具体的に説明することができる。いわば、お金の使い途が明瞭な形で可視化されるわけだ。

また、3.11の震災を機に、都会の本社や全社的な支援活動としてだけでなく、各地の支社が地元のためにする独自の地域支援の取り組みをしたいと考える企業が増えてきた。プレゼントツリーの協定林は全国各地にあるから地域を問わず受け入れやすい。しかも最終的な目的を地域振興と位置づけている点が地域に根差した活動を求める企業にとって共感を呼ぶ。まずは支社・支店の独自の活動として始めたいと、話が決まったこともあった。

「社員の方々が現地を訪れて活動に参加するような取り組みも可能です。いろいろな意味で、活用していただきやすいんですね。それと、私どもは認定NPOなので、寄付者の皆様は個人・法人ともに税制優遇※1を受けることができます」

研究所 事務局長の平沢真実子さん

こうした企業による支援の取り組みも含めて、2013年3月末時点の8年2か月で250万人を超える人たちが苗木の里親としてプレゼントツリーを支援したことになる。

各地の森では、植栽面積を決めて協定を締結しているから、植栽可能本数は限られる。すでに申し込みを終了している植栽地もある。ストーリーが見えやすい分、参加しやすいのかもしれない。

バレンタインデーにチョコを贈ったり、母の日にカーネーションを贈ったりするのと同じように、“人生の記念日にプレゼントツリーを贈ろう”という認識が多くの人たちに浸透していったとき、日本人は環境行動に向けた大きな一歩を踏み出しているのかも知れない。