【第32回】常設のアフタースクール運営 ~新渡戸文化アフタースクールの事例

2013.06.17

子どもたちの放課後の居場所がなくなっている──。

共働き世帯やひとり親世帯を中心に、学校の授業が終わった放課後の子どもたちの預け場所に苦慮する人たちが増えているという。学童保育は受け入れ人数にも限りがあるし、年収等の条件によっては受け入れてもらえないケースもある。就学前は保育園という預け先があったのに、小学校入学とともに放課後や長期休暇中の預け先が確保できなくなり、結果的に仕事を辞めたり生活の変化を余儀なくされたりする世帯が多くなっている。こうした問題は、『小1の壁※1』と呼ばれて、近年大きな注目を集めている。

一方、子どもたちの自尊感情や自己肯定感が薄くなっていることが指摘される。コミュニケーション能力の低下も言われ出して久しい。背景には、地域の子育て機能の低下があるようだ。学校を終えた子どもたちの帰宅時間に親がいないことも少なくはない。都市化や核家族化が進行して、地域の大人たちとのかかわりも薄くなっている。かつては、近所の子どもたちを見守り、時に叱ってくれる地域の大人たちがまわりにたくさんいたが、近年はそうした地域と子どもたちとのかかわりやつながりが薄くなった。子どもたち同士の遊び集団もなくなっている。その結果、子どもたちは孤立した関係性の中で過ごす時間が長くなり、コミュニケーションの機会も減って、勉強など授業以外でアピールしたり自己実現したりする機会も少なくなっている。

『放課後NPOアフタースクール』は、こうした問題の解決に向けて立ち上がった団体だ。放課後の子どもたちが楽しく有意義な時間を過ごすための場と機会を提供するのが役割。その“遊びの場”として、普段から慣れ親しんだ学校施設を利用できれば移動の手間や時間もないし、安心できる。また、地域に住む市民の協力を得て、いろんな人たちの得意分野や専門性を生かした学びが提供できれば、分断された子どもたちと地域社会とのつながりを復活させつつ、多様なプログラムの提供にもつながる。特に環境問題をテーマにしたプログラムなどでは、授業の中で知識として学ぶことを補完するような体験型で実践的な気づきを得ることにつながっている。学校のクラスと違って、1~6年生の希望する全児童を受け入れることで異年齢の子ども集団ができて、先生と児童の一方的な関係だけでない相互関係が生まれることも期待できる。

アフタースクールの活動は、こうした地域の資源を集めて子どもたちに届けることで、“子どもも親も地域も元気になる”ことを目指すわけだ。

「私たちの目指すアフタースクールは、『安心・安全な預かり』と、『本物・多様な体験』が両立する活動です。いくつか特徴をあげていますが、中でも“多様なプログラムの提供”というのが、最大の特徴になります。子どもたちには、成績等に関係なく、自分の好きなものを見つけてほしいという思いで、各分野の専門家たちを放課後の学校にお呼びして、子どもたちに何かを提供してもらいます。そのコーディネート役を担うのが、私たちの役割です。いろんな大人の方々が学校に来て、子どもたちにかかわっていく。結果として、社会で子どもたちを育てるような仕組みが必然的にできていくのです」

そう説明するのは、スタッフの秋山千草さん。2010年からアフタースクールに関わりはじめて3年目を迎える。当時は学生ボランティアだったが、やがて週2~3日ほどインターンとしてかかわるようになり、昨年春に学生を卒業したのを機にスタッフとして勤めることになった。

放課後NPOアフタースクールのスタッフの秋山千草さん(右)と、インターンの長岩真子さん(左)。現在、スタッフが6人、インターン生が5人いる。インターン生はすべて興味を持って連絡してきた学生たちばかりで、開始時期も期間もまちまちだ。

アフタースクール活動 日本の事始め

放課後NPOアフタースクールが活動を開始したのは、2005年11月。最初は任意団体としてはじめ、2009年にNPOの法人格を取得した。発起人で現在NPO法人の代表を務める平岩国泰さんは、お子さんが生まれたことがきっかけになって、子どもたちを取り巻くさまざまな問題に対して関心を高くするようになったという。

「いわゆる連れ去り犯罪が社会問題化していた時代でした。無抵抗の子どもをさらって、騒いだから殺したという話です。ぼくも親になって、娘が生まれていましたから、朝、普通に『いってらっしゃい』とあいさつしたのが最期の別れになったなんて話は、本当に耐えきれないわけです。そういう事件がいつ起きていたかというと、学校の行き帰りの時間です。要は、放課後、人の目が抜けている時間だったのです。その時間の安心・安全を守り、むしろ子どもたちにとって豊かな時間にする、それがアフタースクールの活動です。ちょうどアメリカの都市部を中心に放課後改革が始まっているという話を友人から聞いて、意気投合してはじめた活動でした」

代表を務める平岩国泰さん。

当時、会社員だった平岩さんは、仕事で若い新入社員の面接をしていた。年間1,000人くらい面接していて、若い人たちの元気のなさが気になっていたという。それとともに、漠然とながら考えていたのは、30歳で子どもが生まれて、ずっとこのままサラリーマン生活を送っていてよいのだろうかという思い。何か、仕事でなくても、社会に役立つことができないか。細く長く、ずっと続けていけることをしていきたい、そんな思いが生まれてきていたという。

子どもたちの放課後の時間に発生していた連れ去り犯罪のこと、若者の元気のなさ、そして自分自身の将来──。そんな3つの問題意識がぼんやりと頭の中にあった頃にアフタースクールの話を聞いて、団子に串が通ったかのようにとてもしっくりときたという。

平岩さんにアメリカの放課後改革の話を伝えたのは、大学時代の同級生だった川上敬二郎さん。米日財団メディア・フェローシップ※2に応募して、2003年4月から2か月間、アメリカに渡って同地のアフタースクール事情とその対策の実態を調査してきていた。帰国した川上さんがまわりの友人・知人たちに話をした中の一人に平岩さんがいて、2人の問題意識が重なった。同じく大学の後輩だった現副代表の織畑研さんを誘い合わせ、その3人が核となって地元世田谷区でアフタースクールの活動を始めようと立ち上がった。

「最初は、まったく実績もないし、誰にも知られていませんでしたから、学校に話をしに行ってもほとんど相手にしてもらえませんでした。ただ、近所に住む和食の職人さんが共感してくださり、最初の講師役を引き受けてくださることになったのです」

プログラムはできあがり、実施の準備は整った。参加者の子どもたちを集めようと、公園で子どもたちにチラシを配ったりもしたという。

「今思うと、完全にあやしい人ですよね。結局、知人のお子さんを中心になんとか人を集めて、公民館の一室で開催しました。地域のつながりが多少はありましたから、民生委員をしている人を紹介してもらい、その人が広めてくれたことで、徐々に人が集まるようになっていきました」

公民館を会場に実施していた時代が1年半ほど。やっていくうちに、保護者の方の好評を得て、「そんなに学校でやりたいのならうちの学校でやってみますか?」と言われて、世田谷区の小学校で実施する機会を得た。ただこのときの主体は平岩さんたちではなく、学校で実施している事業にプログラムを提供する形での参加だったという。その後、近隣の学校へ広がっていくとともに、横浜市で活動している団体との出会いから横浜市内の学校でも実施できるようになり、徐々に活動の実績ができていった。

「今にしてみればよい事例づくりになっていたと明るくふりかえることもできるんですけど、当時はまったく見通しも立たず、この先どうなっていくんだろうかと不安ばかりでした。ただ、地域や社会に学校を開いていこうという考えの方たちとはすごく話が合いましたから、そうした息の合う人たちといっしょにやっていきながら、よい縁に巡り合うことができて今に至っているというのが実感です」

現在、常設のアフタースクールを運営している学校も、最初の出会いは運命的なものだったとふりかえる平岩さんだ。

常設のアフタースクール運営 ~新渡戸文化アフタースクールの事例

NPO法人放課後NPOアフタースクールでは、現在のところ都内2校および名古屋市内の1校の合計3小学校で常設のアフタースクールの運営に携わっている。いずれも私立校で、対象は各学校に通う児童のうち、希望する児童たち。年間の登録料金と、選択するプログラムごとの月謝がかかる。

最初の常設アフタースクールは、2011年度に中野区本町にある新渡戸文化小学校で開校した。同校は、創立以来1学年1学級、全校児童240名の小規模な小学校だ。このうち100名ほどがアフタースクールに登録している。母体となる学校法人新渡戸文化学園は、前身の「女子経済教育専門学校」が昭和初期に設立され、初代校長を新渡戸稲造博士が務めた。幼稚園(こども園)から短期大学までを整備している、歴史と伝統ある学園だ。

学園では、放課後の子どもたちが、安全でイキイキと過ごせる場所づくりをめざすとともに、創立時の女性支援の精神を現代に生かした、キャリアマザーを応援する施設としての開設を計画していた。学内でもずいぶん検討をしていたようだったが、先生方も忙しく、任せられる適切な委託先もなかったため、計画は中断していた。そんな頃に、NPOとの出会いがあった。

一方、NPOの方でも、4年半ほど各地の学校で単発的な出前講座としてのプログラム提供をしてきていたが、より本格的・恒常的なアフタースクールの運営に移行したいと考えていたタイミングだった。さらに、学園理事長と平岩さんが、知人を通じた知り合いだったという二重の縁もあった。理事長が家族同然に付き合っていた親友の息子さんが、平岩さんと同級生だったのだ。そんな縁もあって、双方ともに運命的な出会いとして受け止めて、話はトントン拍子に進んだという。

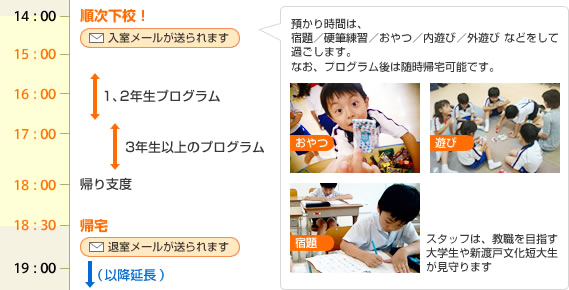

新渡戸文化アフタースクールの一日の流れは、下図のようになっている。

授業が終わった児童は、小学校棟から路地を挟んだ向かい側に建つアフタースクール専用棟に向かう。音楽室や図工室などの教室は通常の授業でも使っているから、皆、勝手知った馴染みの場所だ。子どもたちは玄関を入って階段を上がった2階の預かり部屋で自分の名前と写真の入った登録カードを受付デスクに渡して受付を済ませる。カードにはICチップが内蔵されていて、受付時に保護者宛ての入室メールが配信されるという仕組み。受付デスクの向かいの壁面には退室予定時間帯ごとにマジックテープが貼り付けられていて、受付後にカードを該当する時間帯に貼り付けるから、どの子がいつまでいるのか、一目瞭然。退室時間にもこのカードを提出すると、退室メールが保護者宛てに配信されるから、保護者も安心だ。

預かり時間中、まずは宿題に取り組み、おやつも出る。そのようなところは学童保育とほとんど変わらない。大きな特徴は、日替わりで毎日実施されている1~2時間ほどのプログラム。年間を通じて、曜日ごとのプログラムが日に3~4つほど設定されていて、子どもたちは自由に選べるようになっている。プログラムの内容も、英語やそろばんなどの習い事のようなメニューもあれば、体を動かすスポーツもある。スポーツでは「サッカー」や「ドッチビー」「ダンス」などの他、「スポーツタッキング※3」や「ふうせんバレー」といったマイナーなものも数多く取り入れている。サッカーなどはプロチームの選手やコーチが指導に来ているという。南極探検隊の隊員として南極に勤務した人を招いた「南極大陸の不思議」というプログラムでは、南極大陸の本物の氷に触れる機会を得て、身近な地球温暖化の影響を感じたりもした。架空の「ポムポム星」から届いた手紙をもとに、環境破壊の物語を子ども目線で語って、環境破壊が起きている状況やその解決に向けた話し合いをするプログラムなど、環境をテーマにしたものも実施している。身近な問題からアプローチして、子どもたちに楽しく、主体的に、わかりやすく環境のことを理解してもらうことをめざしたプログラムだ。

毎週の日替わりプログラムのほか、月ごとの特別プログラムも毎週水曜日に実施している。地元の大工さんが棟梁となる「建築」プログラムや、チャンピオンなどが先生になる大道芸やけん玉、日本舞踊などのプログラムがある。また、弁護士による模擬裁判や東京大学工学部によるロボット講座など、地元の企業や大学等の関係者が先生になって実施するものもある。

週末には食のプログラムの一環で、農園に行って農作業体験やイベントなども開催している。学期ごと、年に3~4回はアフタースクールの発表会を開催している。毎週習ってきたことや、作ったものなどを保護者たちにも発表するための機会になる。

地元の大工さんが棟梁になってつくる公立小での家づくりのプログラム。

「アフタースクールの活動は、いろんな人の力を巻き込む仕組みです。人を巻き込んで、社会の問題を解決するという、まさにNPOならではの活動ですよね。そういった地域市民や各界の専門家、地元企業などに学校が直接交渉していくのは時間的にも労力的にも難しいですから、私たちNPOが間に入ってコーディネートしています。それによって幅広い内容の充実したプログラムの提供ができるわけです。学校との関係も、最初の頃に比べると格段によい関係が築けています。続けてきた中で、子どもたちの変化が目に見えてきたと言うのです。ストレスの溜まっていた子が、アフタースクールに参加するようになって落ち着いてきたと言われたこともありました。ストレスの発散ができているんでしょうね。

子どもたちからは、『アフタースクールが楽しくて学校に行くのが楽しみになった』『友だち関係がよくなった』『夢中になれる体験ができた』などの感想が寄せられています。それとともに、アフタースクールがあることで学校の評価が上がったと言われる側面もあります。参加世帯の保護者からも『安心して仕事ができる』『親子の会話ができた』など、非常に好評です」

誰にでも手の届くアフタースクールを ~公立校での実施に向けて

2011年度に新渡戸文化アフタースクールが開校した後、翌2012年度には自由学園(東久留米市)、さらに2013年度に椙山女学園(すぎやまじょがくえん)(名古屋市)と立て続けに学校を拠点としたアフタースクールが開校してきた。

「現在運営している3校は、資金的な面での課題もあって、すべて私立小学校での実施になっています。プログラムの参加費用はもちろん、運営経費なども参加者の負担によって賄っています。充実した内容のプログラムを提供できている反面、経済的に余裕のある世帯でないと参加できないことにもなります。私たちの理念としては、誰にでも手の届くアフタースクールにするということがありますから、公立校で公的資金の支援を得ながら実施していきたいという思いがあります。公立校にこだわる理由はそうしたところにあります」

スタッフの秋山さんはそう話す。

現在、来年度の公立校での開校に向けて準備を進めていて、それなりの手応えを感じているという。

放課後NPOアフタースクールが直接関わって実施しているアフタースクールのほかにも、全国に広がりをみせてきている。

山形県では、県庁職員がアフタースクールの活動に興味を持って問い合わせてきたのがきっかけとなって、『地域の放課後づくりモデル事業』という新規事業を2012年度に立ち上げて、地域のNPOに運営を委託して実施している。

漁協の協力で実施した「漁業プログラム」では、イカの一夜干しづくり体験やセリの見学と水産加工品の販売体験などをした。子どもたちの元気な声と笑顔が地域の大人たちを元気にすると喜びの声が聞かれた。

商店街で商品の流通や陳列を学び、チラシを作って、子ども駄菓子屋を出店するという「商店プログラム」もあった。商品の仕入れから陳列の方法、チラシづくりなど、子どもたちの活発な意見を取り入れながらプログラムが進んだ。

印刷会社の協力で実施した「印刷プログラム」では、絵本作りの技術を学び、自分の想いを形にする喜びを体験した。参加した子どもの中には「学校に行きたくない!」と大変な時期を迎えていた子もいたが、作業の後には絵本づくりの楽しかったことなどを話すようになり、学校の時のこわばった顔がほぐれていくのがわかったと保護者からの感謝の感想もあった。

また、宮城県南三陸町でも、復興支援団体と地元のNPOが連携してアフタースクールの開催をはじめている。かつて、南三陸町では『ふるさと学習』という取り組みがあったという。教育委員会が実施していたこともあったが、その取り組みを震災の復興を機に復活させようというのだ。『ふるさと学習』とアフタースクールのコンセプトが似ていたこともあって、問い合わせが入り、運営の支援をすることになったという。

いずれの取り組みも、実は学校内でやっているものではない。公民館などの施設で週末を中心に実施するものだが、土日も放課後の一部と位置づけられる。社会で子どもを育てるというコンセプトは共通するから、広い意味ではめざすところに違いはない。こうした事例も含めて、全国への展開をめざすというアフタースクールだ。

「社会で子どもを育てる」ということ!