【第19回】活気と活力ある商店街と地域の再生をめざして ~“みえるエコ活動”から“はすねエコ・キャンパス”の取り組みへ(蓮根駅前通り商栄会)

2012.10.15

蓮根地域の3つの商店街と地元町会や小学校などが連携して始めた、地域連携型モデル商店街の取り組み

板橋区蓮根は、もとは武蔵国豊島郡の上蓮沼村と根葉村で、上蓮沼村の「蓮」と根葉村の「根」が合わさって「蓮根」という地名ができたとされる。元の「蓮沼」の名が示すように荒川氾濫源の湿地帯だった沖積平地に住宅街が発達して、現在は人口1万6千人ほどが住む。

この蓮根の地には、3つの商店街が並行するように隣接している。昭和33年に設立された地元密着の商店街「蓮根中央商店会」、安心・安全・明るいをコンセプトに飲食店・サービス業が多い「はすねロータス商店会」、そして都営地下鉄蓮根駅前の立地を生かした「蓮根駅前通り商栄会」の3商店街だ。

それぞれ特徴ある独自の事業を実施してきたが、2009年度から開始した東京都の地域連携型モデル商店街事業の取り組みをきっかけに、3商店街のほか、地元の町会や小学校なども巻き込んで、地域と商店街の活性化に向けた活動を推進している。それが、「はすねエコ・キャンパス」の取り組みだ。「安心・安全」「環境」「文化」を3つの柱に、さまざまな事業を展開している。

この「はすねエコ・キャンパス」の統一フラッグ、3つの商店街の街路灯などにはためいている。

打ち水&清掃イベントや、レンコン祭りで地域と商店街を盛り上げる

「はすねエコ・キャンパスでやっている環境活動としては、打ち水&各商店街の清掃イベントがあります。3商店街が協力して去年、一昨年とやってきて、今年で3回目になりました」

そう話してくれたのは、菊地英孝さんと吉田健志さん。菊地さんは広告美術看板業、吉田さんは自動車サービス業と職種は異なるものの、ともに駅前通りで親の代から店を出している。2人とも、はすねエコ・キャンパス協議会の下部組織に当たる、若手メンバー中心の「作業部会」に参加していて、忙しい本業の合間を縫って、打合せやイベントの準備に奔走している。

「このイベントは“エコ”が前面に出たものですが、他にも──直接的には“エコ”ではないものもありますけど──、若手の力で商店街を盛り上げようといろんな企画を立てて、やっています」

この打ち水&清掃活動のイベントは、年に1回実施しているはすねエコ・キャンパスの主催事業の一つに当たる。地元の小学校もエコ・キャンパス協議会に参加しているから、子どもたちへの呼びかけもしてもらった。近くの大学の学生さんたちにはボランティアとして参加してもらい、浴衣を着て打ち水をしてもらったりした。

例えば、取材に伺った数日後には、(社)日本POPサミット協会の会長さんを講師に招いてのPOP講習会を開催する予定だ。3商店会の各店舗に呼びかけて、お店のPOPをより魅力的にわかりやすくして、客足を伸ばそうというわけだ。参加者は商店街の人たちだから、開催時間も平日の夜だ。地域センターを借りて、19時から21時の2時間ほどで実施するという。

はすねエコ・キャンパスの会議や打ち合わせも、毎度、平日の夜に開催するのが定番だ。

3月11日に開催した「はすねレンコン祭り」も柱事業の一つ。地域や商店街の活性化に加えて、蓮根(はすね)の地名にちなんで、レンコン生産地である茨城県かすみがうら市との交流を深めたり、震災による風評被害に苦しむ同市を支援も目的にしている。ちなみに、レンコンは英語で“Lotus”という。3商店街の一つの「ロータス商店会」の名称もレンコンからとっている。

「はすねレンコン祭りは、去年(2011年)の3月12日(土)に初めてやろうと計画していたんですが、地震で中止になってしまったものですから、今年、改めて復興支援という形で開催しました。かすみがうら市(旧霞ヶ浦町)からもお招きしていて、今年は山車を出そうということで、町会の交通部の人たちに交通整理をお願いしています」

山車とは、レンコン祭りのメインイベントの太子囃子獅子舞※1。午前と午後の2回、和太鼓や笛の音に合わせて獅子山車が3つの商店街を練り歩いた。

3商店街などの各会場でもさまざまなイベントを開催。東京家政大学(東京都板橋区加賀に板橋キャンパスがある)の栄養科の学生と共同で開発したレンコンメニューの販売や、レンコンやニンジン、キュウリなどかすみがうら市からの産地直送の新鮮野菜も同市との交流事業の一環として販売した。イベントで使用したレンコンは、すべてかすみがうら市産のものを使っている。また花鉢の無料配布や販売(売上金は震災復興支援金としてかすみはうら市に寄付)、使用済食用油等の回収も併せて実施した。

さらにレンコン祭り明けの3月12日~14日の期間には、『蓮根はしご酒』という企画も開催した。3商店街にある飲食店15店舗が参加して、前売りチケット(2,100円)を持参するお客さんに店自慢の1品+1ドリンクを提供、客は3店舗まで自由に回ることができるという仕組みだ。地域や商店街の盛り上がりが垣間見えるようだ。

「みえるエコ活動」が発端になった、駅前通り商栄会の環境事業

蓮根駅前で飲食店を経営する藤咲俊哉さんは、エコ・キャンパスの立ち上げ前から、商店会の運営や活性化に大きな役割を果たしてきた。夜の仕事の準備・営業の合間を縫って、みえるエコ活動やエコ・キャンパスに関わってきたが、ランチを始めてさらに忙しくなったことで、今は役員を降りている。

藤咲さんの説明によると、はすねエコ・キャンパスで取り組んでいる事業は、この枠組みのために新たに興したものではなく、各商店会がそれまで独自に実施してきた事業を地域全体に拡充したものだったという。それぞれの持つ経験とノウハウを全体に還元して、地域ぐるみの取り組みへと、規模の拡大と効果の向上をめざしたところが特徴的だ。3商店会合同の枠組みを始めるに当たって、3商店会に共通するテーマを考えると、それぞれ特徴ある環境事業を実施していることに思い当たったという。

「例えば、『打ち水』は、中央商店会が取り組んできましたし、これと駅前通り商栄会が毎年、板橋区の花火大会の開催前に実施してきた駅前の『清掃活動』の経験とを結び付けて、打ち水&清掃活動として地域全体の合同事業として展開することになりました。また、真ん中に位置するロータス商店会では、『緑のカーテン』を商店会単位でかなり早い時期に始めていて、これが地域に根付いていたんです。

エコ・キャンパスの枠組みでも、各店舗にゴーヤの鉢を配って、店の前に置いてもらっています。3商店会の共通項があるとしたら、こうした環境事業だという意味で、当時、割と漠然とした意味合いで『エコ』というくくりによって3商店会合同の取り組みを進めていこうと話し合いました。そしてお互いのノウハウを教え合いながら進めていくための枠組みを“学びの場”(=キャンパス)と捉えて、『はすねエコ・キャンパス』と名付けたわけです」

一方、街路灯のLED化では、駅前通り商店街全体で年間約45万円の経費削減につながった。ただ、街路灯の電球をLED電球に交換するといっても、単純に付け替えればよいわけではない。エコ・キャンパスの取り組みが始まって、他の商店会でもLED化を検討したが、いろいろと問題があることがわかった。例えば、中央商店会の街路灯は、球形のカバーの中に電球が密閉されていて、全体を照らし出すタイプだ。大出力LEDの場合、風が通るようになっていないと熱がこもって自己崩壊してしまうため、技術的に困難だ。そうした知識も、LED化の検討の途中でわかってきたことだった。また、中央のロータス商店会では、10年ほど前に補助金で導入した照明がまだ償却できていないため、交換できないという事情もあった。

それでも、駅前通り商栄会で年間45万円の削減効果を得られているということは共有しているから、各商店会とも交換に前向きな意識を持っている。

駅前通り商栄会では、商店街の街路灯のLED化事業にも独自に取り組んでいた。「みえるエコ活動」と呼ぶこの事業では、各店舗に対するサポート制度も実施していた。はすねエコ・キャンパスの開始に遡ること2年、時に2009年のことだった。

「当時、LED電球がまだまだ高価だったので、いきなりそれぞれが買うのもリスクがありましたので、まずは商店会として会員店が共通に使えるものを購入して、貸出をしたらどうだということになりました。第一歩はそれだったんです」

店舗に貸出をする際には、電球の個数や点灯時間(実際には営業時間)をもとに、電気代の削減効果の概算を記した計算書を渡して参考にしてもらっていた。さらに一部の店舗の協力で、交換前後の電気代の領収書を比較して、実際の削減効果を計算して情報を共有した。

「削減効果が一番大きかったところで、1ヶ月当たり5~6,000円下がった例もありました。そこの場合だと、半年くらいでペイできちゃうくらいでしたから、かなり感謝されましたね。実際、月5千円削減できれば、当時月額3,500円だった商店会費を払ってもお釣りがくるわけですよ」

電球交換の貸出については、近年かなりLEDの値段も下がったのと、種類が増えたことから、交換事業を一旦停止した。

エコ・キャンパスがはじまる前の「みえるエコ活動」ではLED化をきっかけにして、駅前通り商栄会の環境事業を始めていた。LED化で電力消費量を削減したことは、二酸化炭素の排出削減にもつながる。さらに経費の削減分を環境事業に使って、その取り組みと効果を目に見える形にしていこうというわけだ。その一部を使って、愛媛県のミカン園とミカンの木のオーナー契約を結んだ。年に一度、12月に収穫したミカンが届き、それを「街路灯の電球交換で削減した経費でオーナーになっている木のミカンです」とアピールして、無料配布している。

エコ・キャンパスの枠組みになってからは、防犯の目的も兼ねて、“街角花壇”を設置した。

「蓮根地域では、2010年10月から防犯カメラの運用を開始、2012年9月に小学校前に1セット追加したのですが、そのつながりで志村警察署とかなり強い連携が取れるようになりました。相談するうちに、“街角花壇”といって、街の中に花壇を置くことで防犯作用が見込めるという話が出ました。ちょっとしたどん突きの路地などでも、花壇があると人が見にくるようになって、人目があると空き巣なども減る──そんな効果が実際にある地域で見られたそうなんです。それで、地域の小学校の児童さんにプランターに花を植えてもらって、それを商店会や町会の承諾のあったところに合計50鉢設置しました。球根自体は警察の方の防犯事業として出していただいたので──手間は多少かかりましたが──、経費はそれほどかかりませんでした」

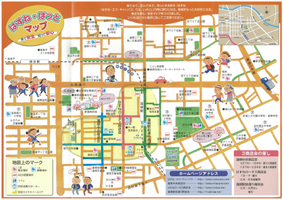

これらのプランターは、ステッカーが貼ってあって、それぞれナンバリングしてある。先に紹介した「はすねレンコン祭り」では、参加した人たちに白地図※2を渡してオリエンテーション形式で探してもらい、10個見つけるごとに景品を渡した。街の中を巡り歩いて、商店街や地域を再発見してもらうというねらいだ。

花の植え付けに協力してもらったのは当時の小学2年生。自分の植えた花を探して街の中を探検してまわりながら、「ここにあった」「あそこにあった」と喜んでくれた。その話は父兄の方々にも伝わって好評を得たし、「何番を植えたんだけど、どこら辺にあるの?」などと、ちょっとした交流もできた。

花が枯れたりしたあとは、預かった店が自前で新しい花を植えたりすることもあるし、「この花なんですか?」「蕾を切り花にして水をやっておけば咲きますよ」など、手入れをしていると通行人に話しかけられたりもして、ちょっとした話題づくりにもなっている。

参加の意義や意味が感じられれば、自然と広がっていく

『みえるエコ活動』から『はすねエコ・キャンパス』に発展・拡充した蓮根地域の取り組みは、商店街同士や地域のつながりをつくるきっかけへと育ってきている。藤咲さんは、その効果が現れたいくつかのエピソードを紹介してくれた。

「3つの商店街が隣接していながら、これまでは共通の話題ってそれほどなかったんです。街角花壇のプランターや防犯カメラを設置したことで、「プランターの花が枯れちゃったんだけど、どうしてる?」とか、「花の球根があまったからあげようか」といった細かな話で隣の商店街と交流ができてきました。そうした流れの中から、『蓮根はしご酒』という企画が始まったんです。去年の3月頃でしたかね。これはなかなかおもしろかったんですけど、それができたのも3商店街のエコ・キャンパスという下地があったからこそだと思います」

『蓮根はしご酒』は、前売りのチケット制で、複数の店をまわってもらい、ふだんあまり入ることのない店の雰囲気を味わってもらおうという企画。店側は自慢の一品(ワンドリンク・ワンフード)を提供する。商店街単位でなく「はすねエコ・キャンパス」の範囲内で参加店を呼びかけて、それぞれの店の位置と提供メニューをマップにして紹介する。はすねレンコン祭りの翌日から3日間の期間で開催して、好評を博したためまたやろうと準備をしているという。

第1回は初の試みでどうなるかわからなかったこともあって、15店舗の参加ではじめた。

「蓮根駅はターミナル駅ではないので、参加者の多くは地元の人たち。街の中を巡回して、あっちの店に行ったり、こっちの店に行ったりという状況になったんですね。『あのはしご酒、よかったよ』という話を参加していない店でもしてくれたり、商店会に加入していない店にも『お宅の店は参加しないの?』とお客さんから言っていただけたりしたらしいんです。結構な反響でしたね」

客からは、もっとやってほしいという声が多くあったが、参加店を募ってその原稿を取りまとめたり、チケットやマップを作ったりと、本業を抱えながらの準備はなかなか大変だ。ただ、商店会に入っていない店舗からも、こういう企画をするなら入会してもよいという話しをもらったりした。

第2回以降は、はじめての参加に限っては商店会の会員以外のお店でも参加できるようにすることを検討しているという。ただし、その次以降も参加する場合には、ちゃんと商店会に入会してもらう。

そうして、商店会で活動することのメリットをきちんと提示していければ、積極的で主体的な参加も見込めるようになる。商店会が盛り上がっていけば、地域も活性化する。

前述した、菊地さんと吉田さんから話のあったPOP講習会もそんな企画の一つと言える。そうした一つひとつの活動に意義や意味を感じることができれば、自然と輪が広がっていく。都のモデル事業としてはじまった「はすねエコ・キャンパス」は地域内外のつながりを大きく前進させるきっかけになっている。