【第16回】イベントとしてではなく、日常のできごとへと定着させるため ──大丸有 打ち水プロジェクトの取り組み(エコッツェリア協会)

2012.09.03

200本を超えるゴーヤが茂る、西中野小学校の「緑のカーテン」

2012年7月27日(金)の夕方5時半頃、保存・復原工事も完成間近となった東京駅丸の内駅舎を間近に見渡す、行幸通り(ぎょうこうどおり)の広場に約1,000人の人たちが集まってきた。2005年からはじまって今年で第8回目となる大手町・丸の内・有楽町地区──通称「大丸有エリア」──の打ち水プロジェクトのキックオフにやってきた人たちだ。この日を皮切りに、大丸有・打ち水プロジェクト2012がスタート。同プロジェクトを象徴する、日本最大規模の「打ち水」だ。行幸通りは、東京駅と皇居を結ぶ、いわば日本のシンボルストリート。2010年春、整備が完了して、保水性舗装が敷設されたこの場所は、打ち水の効果も高い。

この日、都心の最高気温は34.2℃を記録し、暑い一日となった。まさに打ち水日和といえる。

会場には、浴衣姿で桶と柄杓を手にした人たちが、ずらりと並ぶ。

「そ~れ!!」の掛け声とともに、一斉に桶の中の水を柄杓ですくって、路上に撒いていく。

「そ~れ!!」「そ~れ!!」と何度か繰り返して、そのたびに柄杓ですくった水がピュッと伸びて、路面を濡らしていく。 心持ち、涼しげな風が吹いていくようだ。

打ち水前に31.6℃あったという気温は、打ち水後には30.2℃になったとアナウンスされる。約1.4℃、確かな効果が“感測”された。

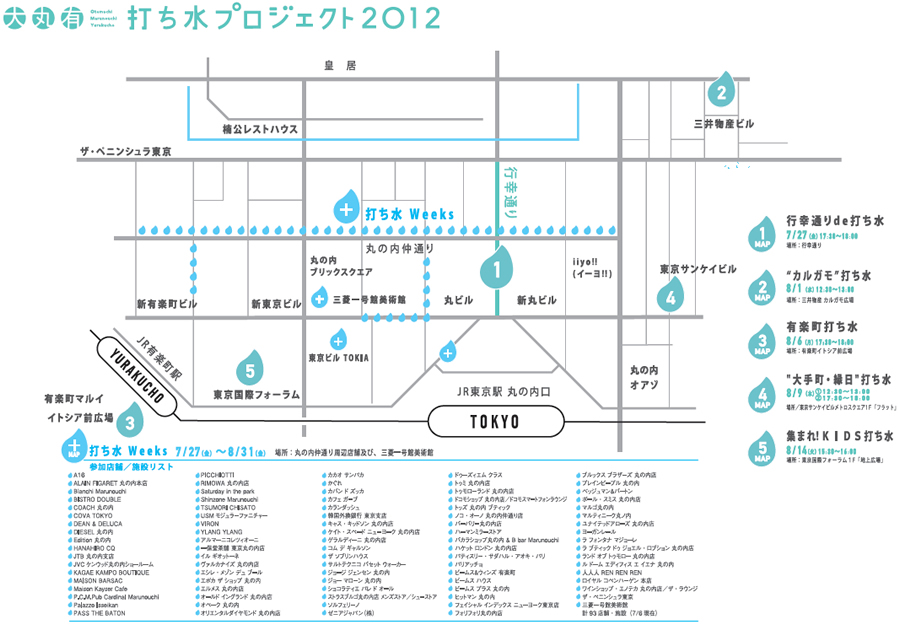

大丸有・打ち水プロジェクト2012は、7月27日(金)から8月いっぱいまでを会期に実施された。この間、行幸通りのキックオフ「行幸通りde打ち水」をはじめとする5会場で一斉打ち水を企画。この他、丸の内仲通り周辺店舗等の協力を得て、期間中の毎日、夕暮れ時の17時に風鈴の放送が流れるのをきっかけにして、各店舗の人たちが手を休めて打ち水をするという、「打ち水Weeks2012」も実施した。

※クリックで拡大表示します

同プロジェクトは、実行委員会形式による主催だが、企画を担当するのは一般社団法人大丸有環境共生型まちづくり推進協会──通称「エコッツェリア協会」──だ。大丸有エリアの環境に特化したまちづくりの実務を担っている。同協会で打ち水プロジェクトの担当を務める篠崎隆一さんと、コミュニケーション事業全般をデザインしている井上奈香さんに話を聞いた。

“打ち水”の基本

今や、夏の風物詩ともいる「打ち水」。特に、今年の夏は連日の猛暑と震災後の原発再稼働問題もあって、節電に対する意識や注目がこれまでになく高まったといえる。

「打ち水」とは、すでにご存じかも知れないが、路面に撒いた水が蒸発するときの“気化熱”によって涼を取る、古くからの日本の伝統的な風習。科学的に言うと、一定量の物質を液体から気体に変化させるときに必要となるエネルギーで、特に水分子の間には水素結合が働いているため1gの水を蒸発させるときに約0.58kcalの熱が奪われることになる。これは、水を0℃から100℃まで加熱するときの熱容量のおよそ5倍に相当する大きさだ。

涼を採るための打ち水だから、暑い盛りの炎天下に水を撒くのが効果的とも思われがちだが、直射日光で熱く火照ったアスファルトの上などに撒いた水はすぐに蒸発して、気化熱による気温上昇の抑制効果が得られないどころか、水蒸気で蒸し暑さを助長することになり、かえって逆効果だという。まさに焼け石に水な状態となる。

「打ち水」の基本は、朝夕の時間帯に、風通しのよい日陰を選んで、実施すること。撒かれた水が徐々に気化していくときにその場の温度を下げ、その涼気が風に乗って吹いてくることで涼しさを感じる。体感温度が2℃ほど下がると言われている。

大丸有・打ち水プロジェクトでは、ビルで貯めた雨水およびビル内の飲食店などで皿洗いなどに使った水をろ過した再生水──いわゆる「中水(ちゅうすい)」──を使っているという。この中水は、普段はトイレの洗浄水等、日々運用されているものだ。

この打ち水を、都会の街中で一斉に実施することによって、ヒートアイランド現象の緩和につなげようという試みが、近年の打ち水プロジェクトの大筋。大丸有・打ち水プロジェクトでは、桶と柄杓と水(中水)を用意して、大丸有エリアで働く人や通りがかった人たちに、大都会を舞台にした“打ち水”の実際とその効果について実地に体験してもらうのが目的だ。

4,200事業所に通う23万人に対してアプローチできる大丸有エリアの強みを生かして

大丸有エリア(大手町・丸の内・有楽町地区)は、区域面積120haに約4,200の事業所が軒を連ねる。丸の内に事業所を設ける東証一部上場企業の連結売上高は、総額で約124兆円にのぼるという。これは日本のGDP(約500兆円)の実に4分の1に相当する額だ。まさに、日本経済を支える国際ビジネスセンターとして、国内外の有力企業が集積する経済活動の中心地といえる。

そんな大丸有エリアでの打ち水は、他の地域での打ち水とは少し趣を異にすると、エコッツェリア協会の篠崎隆一さんは言う。

「もともと“打ち水”というのは、一般の家庭でできるヒートアイランド対策をして、それを面的に──それこそ全国的に──つなげていこうというところから今日のような広がりをみせてきているわけです。ただ、大丸有エリアはビジネス街ですから、参加するのは一般家庭の人たちではなくて、勤め人になるわけです。そうすると、打ち水だけにとどまらない環境活動への発展が見込めますし、現に勤め先でのCSRや環境ビジネスなどの方向で進展を見せています。企業同士でつながりながら新しいことを進めていったり、情報交換をしたりと、そうした担当窓口の人たちが見えることによって、規模がどんどん大きくなっていくんですね。そんな大丸有エリアらしい“打ち水”をということでやっています」

10階にある「エコッツェリア協会」の事務所

日本経済の中枢の地・大丸有エリアにある大手企業の数々では、世界に向けてどう事業を成立させていくかということにはじまり、環境活動をはじめとする社会的責任をどう果たしていくか、投資家からはどう見られているか、または新しいビジネスチャンスがないかなど、いろんな視点から自分たちの立場について考えている。

それらの企業が、環境に配慮したまちづくりや環境活動に対して、本気を出して取り組んでいる。中小やベンチャー企業などが今日・明日どう食べていくかと日々苦労しているのに対して、より長期的なスパンで考えられる企業が多いともいえる。

一方で、エリア内にある4,200の事業所に毎日夜、通ってきている就業者人口は総計で約23万人にのぼるという。これらの人たちにとって、大丸有エリアでの環境活動は、企業の担当者としての立場で関わることもあるが、むしろ“企業に勤める個人”としてのかかわりになるケースの方が圧倒的だ。

篠崎さんは、一日の3分の1の時間をここ大丸有エリアで過ごす就業者が23万人もいるこの地で環境活動の啓発をしている理由と意味についてこう話す。

「今の時代、個人として社会のために役立ちたいといった使命感や飢餓感にも似た欲求を持っている人たちが増えてきていることを感じています。そんな人たちにアプローチすることで、その人たち一人ひとりが“私にできることは何だろうか”と考えたり、“私はもっとこういうことをしていきたい”と主体的に行動したりするきっかけを与えることができると思うんです」

そうやって大丸有エリアにいる23万人がそれぞれに環境への取り組みを進めていって、それがまわりの人たち──住んでいる地域や所属企業──にも広がっていく。大丸有エリアという情報発信力の高いまちだからこその強みと役割といえるだろう。

若い世代の変化を実感

就業者23万人のうち、特に若い世代──例えば20代前半の人たち──の質的な変化を実感するという篠崎さんだ。

「今の若い人たちって、“お金があった日本を知らない”ってよく言うじゃないですか。バブルを経験していない人たちだからこそ、お金がない状態でいかに生活していくか、その中でいかに満足していくかということを考えていると伺います。そうした中で、従来の“お金を稼ごう”、“ゆとりのある生活をしよう”といった指向から、お金のそれほど潤沢でない中で、何をして満たされて生きていくかと考える時代になっているんだと思います。打ち水プロジェクトにも若い人たちで積極的に参加してくれる人たちもいます。それも有給休暇を使って参加してくる子がいたりもします。世相や育ちもあると思いますが、日本が変わってきていることを感じますね」

今年、上智大学と青山大学の学生約200人が、有楽町の広場で夕方から開催された打ち水に参加した。「ミス&ミスターキャンパス」を運営している事務局の学生たちで、ミス&ミスターコンテストをしながら募金活動をして環境活動などに役立てていくという。

役所に相談に行ったところ大丸有・打ち水プロジェクトのことを紹介されて、ステージにあがって活動をPRした。8回目の打ち水プロジェクトで行政との関係性が構築できているからこそのつながりだが、若い人たちがそうして主体的に動いて相談に来ることと、それに対して200人もの学生が集まってくることが、今の時代を反映するようで不思議な思いがすると目を細める篠崎さんだった。

井上さんもエコッツェリア協会の事業を通じて、まちの変化を感じることがあるという。

「いろんな企業の方にお会いする機会があってよく言われるのが、『丸の内というまちは大きすぎて、どこに行って相談すればいいのかよくわからない、窓口が知りたい』ということ。もっとこうしたらいいのにという提案がたくさんあると言うんです。これまでは、デベロッパーが作って、その中に入るというスタンスだったのが、恐らくまちが変わりはじめていて、就業者からのニーズに対してデベロッパーがどう応えていくのかという時代がくるんだろうという感じもあります」

今年、打ち水プロジェクトに企画参加した学生たちの中にも、近い将来に大丸有エリアで働くことになる人が出てくるのだろう。そうしたまちの構成員になる候補生たちを含む多くの人たちの声を聞きながら、まちをつくっていくことの重要性を感じるという。

環境のことってイベントではないんだということを知ってほしい

8回目を終えつつある中で、今後の大丸有・打ち水プロジェクトについて、篠崎さんに展望を聞いた。

「打ち水自体は、変わりなく続けていきたいと思っています。“環境活動”って、イベントではないと思うんです。一過性のものであったら意味がないですよね。『まだやっているの!?』と言われても、ずっと続けていく。その象徴として、『打ち水ウィークス』という路面店が打ち水をしていくということを、今日も明日も明後日も、各店舗さんが時間のあるときに夕方5時前後──仕事をしている合間を縫って──に、続けていく。そうすることによって、環境活動って続けていくものなんだということがスッと心に入っていくんだと思っています」

“日常のできごと”として、まちの中で当たり前の光景になっていくことをねらっているといえる。

「この打ち水自体を定常化していくというのもそうですが、そもそも“環境活動って、イベントではないんだな”ということをみんなに知ってもらいたいんですよ。例えば電気を消すとか、電気を点けるとか、蛇口をひねる…といった小さいことだと思うんですけど、そういうことが癖になると毎日やると思うんですよね」

ハード面でも、そうした日常化をサポートし、補うための設備が新設・改修等のたびにできていっている。打ち水をやってきた中で、撒くだけでなく、その効果を留めておくような機能も必要だと、保水性舗装が注目されたりということもあった。単純に“水を撒く”という行為から発展する技術や仕組みはいろいろと考えられ、それらをきちんと落とし込んでいくこと。それこそが、大丸有エリアで実施している打ち水プロジェクトの強みでもあり、特徴でもあるのだろう。

「今、中水というか“水”の使い方を再検討できないかと関係各方面と話をする機会を持っているんです。今日、再利用水を一般の人たちが気軽に使うことってなかなか難しいんですね。この間の震災もあって、防災面での利用を含めて、そういった水の使い方を考えられるような枠組みもできていって、それがインフラにもシフトしていくようになるとよいと思っています。打ち水は、水にちなんだ取り組みということで、水を管轄する省庁なども集まってきていますから、そういったところでも議論していきたいですね」

たかが「打ち水」は、されど「打ち水」、意外に奥の深い活動であることが伺い知れた。水を撒くといういわば単純な行為、それを続けていくことで、まちもそこに関わる人たちも確実に変わっている。