【第11回】花とのコラボレーションで蜂蜜をつくるミツバチたちにならって ~すみだ百花蜜プロジェクトの挑戦(すみだ百花蜜プロジェクト実行委員会)

2012.06.18

向島百花園で、在来のニホンミツバチが集める“百花蜜”を…

東京下町の墨東(隅田川の東岸)に、「向島百花園(むこうじまひゃっかえん)」という庭園がある。現在は、都立庭園として管理・運営されているが、もとは江戸時代の町人文化が花開いた文化・文政期(1804~1830年)に、骨董商を営んでいた佐原鞠塢(さはらきくう)という人が造った、民設民営の庭園だった。

『詩経』や『万葉集』など中国と日本の古典に詠まれている植物を集めて四季を通じて花を咲かせるように整備され、庶民的で文人情緒豊かな庭園として親しまれてきた。昭和13年に当時の東京市に寄付され、翌年7月に都立庭園として開園した。

そんな伝統ある「百花園」で、ニホンミツバチを飼って「百花蜜(ひゃっかみつ)」を集めたらおもしろいんじゃないか──。

『すみだ百花蜜プロジェクト』の発想は、そんな駄洒落のような遊び心から生まれたという。

「百花蜜」とは、ニホンミツバチが採集してくるハチミツに使われる表現だ。野に咲く多種多様な花から蜜を集めてくるため、蜜源が一種類の花に限定されず、季節や地域によって、味も色合いも香りも異なってくる。“百の(=たくさんの)花から採れる蜜”といった意味合いだ。

これに対して、ほぼ一種類の花の蜜からできているハチミツを、「単花蜜(たんかみつ)」と呼ぶ。商品として販売しているハチミツは、レンゲのハチミツやアカシアのハチミツなど、花別になっていることが多い。採れたハチミツを花蜜の成分別に選り分けている…わけではなく、養蜂に使われるミツバチは同じ種類の花から蜜を採ってくるためだ。

養蜂に使われるミツバチは、ほとんどがセイヨウミツバチだ。アフリカ原産のセイヨウミツバチは、乾季と雨季がはっきりしているアフリカの大地で局所的な降雨に合わせて足並み揃えて一斉に花を咲かせる植物から蜜を採っていた時代のDNAを受け継いで、短期間にできるだけ多くの蜜を集めて貯め込む習性をもつ。いわば、次にいつ開花するかわからない、その間の短くはない“食糧難”の期間を生き延びるための食糧を一気に確保するというわけ。見つけた花には、蜜を採り尽くすまで通う。

一方、ニホンミツバチは、四季折々でいろんな植物が花を咲かせる日本の野で蜜を集めてくるため、いろんな花の蜜が混じってくるし、急いで採らなくてもいつでもどこかで花が咲いているから必要以上に貯め込むこともない。いわば、だらだらと咲く花から、ミツバチたちもだらだらと蜜を集めてくる。貯まるハチミツの量も、セイヨウミツバチに較べるとはるかに少ない。

ムダのない生き様に感動 ~千葉の実家のウッドデッキの下に巣を作った、ミツバチとの出会い

『すみだ百花蜜プロジェクト』主宰のカワチキララさんは、もとは千葉県千葉市の出身。本業は、ものづくりを行うアーティストだ。まちをテーマにした作品づくりをしていて、たまたま訪れた墨田区の下町っぽい路地の雰囲気やまちの人たちの気っ風が気に入って、「ここに住んでみたい」と話したのがきかっけで、縁を得た。墨田区に住み始めたのは、2002年のことだった。

向島百花園の園内には「茶亭 さはら」という古色蒼然とした佇まいの茶店がある。そこのご主人・佐原滋元さんは、百花園設立者の鞠塢から8代目に当たる。カワチさんが「百花園で百花蜜を…」と冗談交じりに話した相手が、この佐原さんだった。

駄洒落のつもりで漏らしたこの一言に対して、佐原さんは意外にマジメな顔で「ずーっとミツバチを飼いたいと思っていたんだよね」と返してくる。

そんなふうに思ってくれる人がいるのなら飼いたいなと思ったのが、『すみだ百花蜜プロジェクト』を始めるきっかけとなった。

きっかけは半ば冗談だったが、ミツバチとの出会いはもう少し溯る。カワチさんがまだ千葉市内の実家で暮らしていた頃、ウッドデッキの軒下にニホンミツバチが巣を作った。ミツバチたちはおとなしく、ウッドデッキの上で布団を干したり、日向ぼっこをしたりしていても、刺してくることはまったくなく、平和な共存生活が一年間ほど続いた。

この時の経験は感慨深かったとカワチさんはふりかえる。

「千葉市の街中にあるんですよ、うちの家って。何でこんなところにって思いましたけど、ミツバチのあとを追っていくと、ガウディのサグラダファミリアを逆さまにしたようなアーティスティックな巣を作っていたんですよ。巣から出入りしては花をめざして飛んでいくミツバチたちの健気な姿に心打たれました」

感動したのは、精緻に組み上げられた巣の外見だけではない。

「アート活動をしていると、ふとムダをしているんじゃないかって思う瞬間があるんですよ。夜を徹して一生懸命仕事をした明くる朝、充実感とともに“電力の消費量はすごかったんだろうなあ”と反省したり、油絵を描いていても“この廃液はすごい環境破壊だよなあ”と罪悪感を持ったり…。でも、ミツバチたちは、自分の巣も食べものも全部花から作っていて、それ以外ないんですよ。かといって、実や種を損なうわけでもない。ムダがなくって、いらなくなった巣もすぐに分解されてしまう。そういう生き様というか、ものづくりの姿勢に感動したんですよ。すごくないですか、それって!」

カワチさんとミツバチたちの共存生活は、1年ほどで終わった。近所のこどもたちに万が一のことがあったら取り返しのつかないことになると、泣く泣く撤去することにしたという。

「今思うともったいないし、ミツバチにも申し訳ない思いでいっぱいです。でもそうやって撤去されることって、実は多いんです」

特に神社やお寺など不特定多数の人の出入りがあるところに巣を作ったミツバチ群が、撤去されてしまうことが多い。何もしなければおとなしく、ひっそりと暮らしているミツバチだが、人の生活と近いところで生きているだけに、人の暮らしとの軋轢で追いやられてしまう。そんな悲哀を身をもって体験した。

七高の屋上で、ニホンミツバチを飼う!

『すみだ百花蜜プロジェクト』をはじめたカワチさんは、佐原さんの言葉にも励まされて、ミツバチを飼うためのリサーチを始める。春夏秋冬の四季を通じて、蜜源になる植物が地域のどこにどれだけあるかを調べた。地域の企業をまわって資金協力のお願いもした。徐々に、ミツバチを飼える目途が立ってきた。

ところが、この段階になって、「ごめん、やっぱり百花園では飼えなくなった」と、佐原さん。公園管理担当から許可が出なかった。

「そんな、今さら!」

「ごめ~ん。でもさ、他に飼うところ考えたから」

困惑した面持ちのカワチさんに、佐原さんは「すぐそこのぼくの母校で飼おうよ」とこともなげに言う。その“母校”が、目の前にあった都立墨田川高校だった。かつての東京都立第七高等学校。通称、「七高(ななこう)」と地域の人たちにも親しまれ、校章には今も『七高』の文字が画かれている。

当時の校長先生・副校長先生とも、新しいことへの挑戦を厭わない思い切りの良さがあった。「書類関係はこちらで準備します」と、学校の屋上の一部に巣箱を置いて、生物部の生徒たちといっしょに養蜂するための手続きを進めてくれた。平成22年3月、申請から3ヶ月ほどかかってすべての手続きが完了し、あとはミツバチがやってくるのを待つだけとなった。

飼う場所は決まったものの、今度は肝心のミツバチ群を手に入れるのに苦労した。

ちょうど2009年から2010年頃は、日本各地でミツバチの大量死が起こっていた。欧米では数年前から、「蜂群崩壊症候群(ほうぐんほうかいしょうこうぐん)」と呼ばれる現象が起きていた。英語のColony Collapse Disorderの頭文字を取って「CCD」とも言われる。原因としてネオニコチノイド系の農薬などが疑われたが、断定はされていない。

30群ほどミツバチを飼っていた知り合いのところでも突然の大量死で1群だけを残して消失してしまった。ミツバチ市場は高騰し、イチゴ農家は受粉のためにレンタルしているミツバチの代金が10倍ほどに跳ね上がって死活問題になったという事件も話題になった。

企業からの協賛ももらえていたから、当初はミツバチの購入も考えたが、そんな背景もあって、考えを変えた。

どうせ飼うなら、外来種のセイヨウミツバチではなく、在来種のニホンミツバチを飼おう。それも、別のところから持ってくるのではなく、墨田区近辺にいる野生の地域個体群にこだわりたいと思った。

ただ、勝手に捕まえることはできない。墨田区役所のサポートをお願いした。生活衛生課には、もしもミツバチの関係で苦情が入ったら連絡をしてほしいとお願いしてあった。連絡を待つよりも、とにかく何度も電話をした。

「今日は、何か連絡、ありましたか?」

それこそ「またあなたですか?」と半ば呆れられながらも、しつこく電話をかけ続ける日々だった。

ある日、いつものように役所に電話をしたところ、「ちょうど30分くらい前に、お寺さんから困っていると電話がありましたよ」と言われる。訪ねていった柳島妙見山法性寺(墨田区業平)でご住職に話を聞くと、お墓の納骨スペースにミツバチが巣を作っていたらしく、墓参りに来た人が掃除をしにきて巣を見つけ、「撤去してほしい」と申し入れがあったという。ご住職は、ミツバチが減っているという話も聞いていて、できれば殺したくはないと役所に相談してきた。プロジェクトの趣旨を説明し、譲渡を快諾してもらう。数日後、救出作業を実施した。時に、平成22年6月23日のことだった。

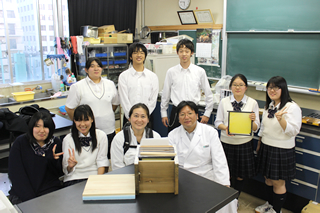

七高祭で、“文化の香り賞”を受賞! ~生物部の生徒たちによるニホンミツバチの飼育

捕獲した翌日から、墨田川高校屋上での飼育が始まった。日常的な世話や観察は、同高の生物部の部員が担うことになった。

飼育許可は下りたものの、当初はミツバチの安全性に対する理解を生物部員を除く在校生たちは十分に持っていなかった。

ミツバチたちは、約1ヶ月の寿命の中で、役割分担をしている。孵化してすぐの若い働き蜂は巣のまわりの掃除や卵と幼虫の世話をしている。巣のまわりで飛行訓練をしながら、晩年になると外に出て蜜を採りに行く。巣からの距離と方向を正確に記憶しないと、巣に戻ってこれなくなる。

学校の屋上に巣を引っ越してきてすぐの頃、もとの巣の位置を記憶していた働き蜂がまだ生き残っていたから、巣が移動したことで軽いパニック症状を起こして、教室の中にも頻繁に入り込んできた。

「また今日もミツバチが教室に入ってきていましたよ」

この頃、毎日学校に顔を出していたカワチさんに、副校長先生が困惑した表情で言う。

「今、巣を引っ越したばかりで古いミツバチが戸惑っているんですよ。何週間かして代替わりすれば、新しい子たちは巣の位置にあわせて記憶するので、大丈夫です。もう少し待ってください」

心配されたこのパニック症状も、1週間ほどで収まった。その後は教室に舞い込むこともそれほどなくなっていったし、教室に入り込んでいた期間も、刺したりすることはなかったから、ミツバチに対して完全に安心してもらえた。

屋上でミツバチを飼うことの最大の難点は、照りつける陽の光でぐんぐん上昇する気温。コンクリ打ちっぱなしだから、夏の盛りには40℃を超す。暑くなりすぎると、ミツバチにとってもストレスが強く、群ごと逃げて行ってしまう。

温度を下げるために水を撒いているが、最初の年は8月末までの毎日、バケツリレーで水を運んだ。休みの日も、毎日行って、毎日バケツリレー。なかなかの重労働だった。

今は部室の水道から屋上までホースを伸ばして、散水できるようになった。部室の窓際でホースをつないで蛇口をひねり、屋上にのぼって散水する。重労働もかなり改善された。また、夏の盛りには鉄パイプで組んだ屋根枠に寒冷紗をかけて日陰をつくったり、巣の周りに植物を育てたりしたことで、かなり涼しくなったという。

週に1回は、「内検(ないけん)」と呼ぶ、巣の内部の点検をしている。女王蜂の様子や、産卵と幼虫の成長度合いなど、基本的には“元気かな”と様子見をするのが目的。王台(おうだい)と呼ばれる、次代の女王蜂を育てるための大きな巣房ができていると、数日して孵化した後、働き蜂たちを引き連れて巣立っていくから注意を要する。いわゆる分蜂(ぶんぽう)と呼ばれる群れ分けだ。新しい巣になる場所を見つけるまで、ミツバチたちが群れ集まって、蜂玉と呼ばれる塊になって女王蜂を守っている。

働き蜂が多くいるときなら、王台を残して新・女王蜂を育てて、群れを増やしていくことも選択できるが、群れが弱っていて個体数が少ないときには、王台を取り除かないと旧群が絶滅してしまいかねないし、下手に分蜂させて、望ましくない場所に蜂玉や巣をつくると苦情がきて駆除されてしまう。

地域の野生群を捕獲してきたことでよかった点は多かった。

「寒い時期に外に出ていって凍え死んだりといった無駄な死に方をしないんですよ。頭のよいミツバチたちで、迷惑もかけませんし、飼っていて問題はまったくありませんでした。変わったことと言えば、向島百花園の植物の実の成りがよくなったこと。きちんと統計を取っているわけではないんですけど、佐原さん曰く、ミツバチが来てから実のなり方がいいそうです。受粉率が上がったからなんでしょうね」

もうひとつ、悲しい効果として、鳥がよく来るようになったという。お尻だけの死骸が数百落ちていて、どうしたんだろうと観察していたところ、セキレイが来ていたという。ツバメやセキレイなど虫を食べる鳥に対して、これまではかわいいと思って見ていたのが、ミツバチを飼うようになって複雑な思いで見るようになったという。とはいえ、そうして地域の生態系が豊かになっていくことは、『すみだ百花蜜プロジェクト』が目指すところだ。

平成22年度、「七高祭」と呼ばれる同校の文化祭で、生物部の活動が審査員特別賞「文化の香り賞」に選ばれた。ハチミツの試食が審査員の生徒たちの食い気を誘ったと八木先生もカワチさんも笑うが、ミツバチとの共存生活が、よい意味で全校に認められた証とも言える。

現在は、学校見学会や説明会でも案内しているため、入学前からミツバチのいる学校として知られている。

カワチさん自身は、高校生たちの活動とは別に、“ミツバチ”を中心テーマにした、地元企業とのコラボレーションも進めている。10月には、日本で国産Tシャツを製造している久米繊維工業さんとのコラボで、Tシャツに絵を描くワークショップを実施した。

「すみだ百花蜜プロジェクトって、何がしたいかって言うと、墨田区にいるいろんな人たちがハッピーになるというプロジェクトでありたいんです。そのためのものづくりイベントにしたいんですよ。だから、学校のみんなや街のみなさん、街で働いている人たちとみんなでコラボしていけると楽しいなと思っていて。ミツハチたちは──ロマンチックな言い方ですけど──、花とのコラボレーションでハチミツをつくるので、それにならって、地域でコラボレーションしながら、楽しい活動をつくっていきたいんです」

5月末に取材に伺った数週間後、墨田川高校のニホンミツバチたちが群ごと逃げてしまったとの報告が届いた。現在、巣の中は空っぽだ。

実は、4月に新年度の初内検をしたときに、働き蜂の数が明らかに減っていることに気付いたという。生物部のみんないわく、「先週の内検の時はもっといました!」

2段重ねにしている下段をあけてみると、巣の真ん中に、まわりの巣房をぶち抜くようにして王台ができていた。普通、巣枠の下端にできる王台がこんなふうにできるのも珍しい。旧女王蜂は翅を切ってあったから飛べないはずだが、どこにも見当たらなかった。どうも事故があって死んでしまったようだ。残された働き蜂たちが、あわてて新女王を育てはじめたがゆえに、この妙な王台ができていたのではないかと考えられた。

その後、5月末の内検では、卵も確認できて、新しく生まれた働き蜂たちもいたから、新女王蜂が生まれていることは確かだと安心していた。ただ、その姿は確認できていなかった。その矢先のできごとに、生物部の生徒も顧問の八木先生もカワチさんも、騒然となった。 「ニホンミツバチは、実は逃げやすいんです。仕方ないですね。また一からやり直しです!」

残念さをにじませながらも、カワチさんの言葉は、どこかさばさばしていた。野生のミツバチを相手にして得た達観かも知れない。

新たなミツバチ群がやってくるのを待って、すみだ百花蜜プロジェクトはまた新たな幕開けを迎える。