【第08回】「まちの“先生”たちの専門性と活力を生かして ~新宿環境学習応援団『まちの先生見本市』の取り組み(NPO法人新宿環境活動ネット)

2012.05.15

雨の日本武道館前のでゴミ拾い

新宿新都心の高層ビル群に囲まれた憩いのオアシス「新宿中央公園」。都営地下鉄「都庁前駅」を降りてすぐ、新宿駅からでも徒歩10分と、西新宿界隈のビジネスマンや地域住民にとって馴染みの公園だ。約8万8千平方メートルの敷地は、新宿区立公園の中では最大の面積を誇る。四季折々の草花や生き物を求めて訪れる来園者や、休日には広場でフリーマーケットやイベントなども開催され、多くの人で賑わう。

園内には広場やジャブジャブ池などの利用施設の他にも、180種の草木類や94種の昆虫類が見られるビオトープ(約1千平方メートル)が整備され、春から秋にかけて稲を育てる田んぼもつくられている。

この公園の北端に建つのが、新宿区立環境学習情報センター(エコギャラリー新宿)。NPO法人新宿環境活動ネットが指定管理者として管理・運営を担い、区民・企業・NPO・行政等さまざまな主体による連携と協働による環境学習事業を展開している。

今回紹介する「まちの先生見本市」(以下、「まちせん」)は、NPO法人新宿環境活動ネット(前身も含む)の主催で10年以上にわたって開催されてきた環境学習支援をめざした地域発のイベント。去る1月28日(土)には落合第四小学校(新宿区下落合)を会場に、第11回となる「まちせん」が開催された。当日の参加人数は実に1300人を数え、地域の一大イベントとして定着してきている。

キーパーソンの一人として第1回の立ち上げから関わっている新宿環境学習情報センターのセンター長・御所窪和子さんに話を伺った。

「まちの先生」を学校の環境学習へ

100万人のゴミ拾いは、2006年11月に荒川さんが一人、ゴミを拾い始めたのを発端として、徐々に輪が広がっていった活動だ。毎年5月3日を“美を護る”「護美(ごみ)の日」と読んで、いろんな人たちが、思い思いの場所で、その人なりのこだわりによって、「ゴミを拾う」という活動を一斉にやることで、思いをつなげ、活動を広げていこうというもの。いまや10万規模の人たちの賛同を集めるまでに広がりをみせ、「100万人のゴミ拾い」という呼称も荒唐無稽な夢物語とは言えなくなってきている。

特に人気を呼ぶのは、体験・実演型のブース出展。

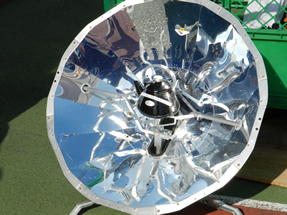

ソーラーエネルギーについて紹介する団体は、校庭の野外ブースにソーラークッカーを準備して、お日様の光だけで米を炊いたり、ポップコーンを作ったりと、実際に調理の実演をしてみせる。芳ばしく湯気を立てる炊き立てのご飯や、ポンポンと音を立てながら弾けていくポップコーンは、太陽光の意外な力強さをまざまざと見せつけることになり、おいしく食べた記憶とともに強く印象づけられるという。

校庭を歩いて自分の歩幅を計算して、歩測によって距離を算出する方法を学ぶワークショップを実施する団体もある。新宿区ウオーキング協会のブースだ。学校から家までの歩数をカウントすれば、普段歩いている距離が実測できると、子どもたちは大喜び。江戸時代に伊能忠敬が作った日本地図も歩測によって作られたといった話も交えて、楽しく安全なウオーキングの魅力へといざなう。歩くことが習慣化されれば、交通利用の意識や行動も変わると期待する。

それぞれの出展者が、地域の環境学習を盛り上げていこうと工夫を凝らしている。

「まちの先生見本市」のブース出展の様子(2012年1月の第11回)

誰でも参加歓迎の実行委員会による運営が「まちせん」をつくり上げていく

「まちせん」は、出展する“まちの先生”同士の交流や共通理解の促進にもつながっている。毎年の運営は、広く関係主体に呼びかける実行委員形式で協働による企画・運営を行い、単に出展するだけでない、より主体的な関わりの中で、毎年の「まちせん」を作り上げていく。

実行委員会は9~10月頃に立ち上げて、概ね月1回ペースで平日の夜に開いている。初回、まずはそれぞれの自己紹介。その後、会場となる学校を見せてもらいながらブースの出し方を決めたり、備品とスペースの確認・調整をしたり、効果的な展示の仕方や広報についても話し合ってきた。細かな決めごとなどはメーリングリストでの情報交換で補完している。

第8回からは、「ライフスタイル」「エネルギー」「3R」「みどりと水(ネイチャー)」など活動のテーマごとにゾーンを分けるようにした。各ゾーンでリーダーを選出して、それぞれどんなことを伝えていくか話し合いを重ねている。ゾーン内でクイズやスタンプラリーを企画したりとアイデアを出し合っている。これが結果として、区内の関係主体の連携や協働体制の強化につながり、それぞれにとっても大きな刺激を得ている。

“見本市”の経験を、日常の環境学習へとつなげていくために

会場では、出展者の内訳と環境学習の特徴を掲載した「まちの先生登録資料集」をまとめて、配布している。まちの先生の活用の仕方や活動とプログラムの概要をメニュー化しているこの資料集は、新宿区内の全小中学校の学級ごとに提供していて、授業の中で活用してもらうための資料として重宝される。

見本市は、あえて言うなら、あくまでも授業で活用してもらうための“見本”として提示するもの。開催当日の体験も環境学習の貴重な機会提供になるが、そこでの出会いや体験を生かして、日々の教育現場の中に取り入れてもらうことでさらに大きな広がりを作っていこうというのが本来の目的だ。

見本市での体験や資料集をもとにした学校からのリクエストに対しては、新宿環境学習情報センターが仲介役になって、「学校の先生」と「まちの先生」との顔の見える関係を築いていくことを重視している。

資料集からだけでは見えてこない団体やプログラムの特徴や、それを授業のなかで組み立てていくための工夫など、学校の先生とまちの先生と新宿環境学習情報センターのスタッフが相談を重ねながら、環境学習指導案にまとめている。

“まちの先生”は、自分たちのミッションやプログラムの専門家ではあっても、それを学校の授業として組み立てていくのは簡単な話ではない。学校ならではのやり方にも不慣れだし、学齢ごとの言葉遣いや学力の実情はよくわかっていない。そこは、学校の先生でないとよくわからないし、組み立ても難しい。

一方、学校の先生は先生がうまくリードして、「まちの先生」たちが持つプロの技を引き出して授業を構成していければよいが、一から指導案を作っていく時間を作っていくのもなかなか大変だ。

新宿環境学習情報センターでは、元小学校教諭のスタッフがコーディネーターとして学校の先生とまちの先生との間をつなぎ、出前授業の指導案作成も一緒に行っている。

「まちの先生が授業に入ってくることで、子どもたちはいろいろな出会いも得られるし、いろいろな考えや教えに触れることができる。それは、子どもたちにとっても幸せなことだと思います。少しおこがましい言い方になるかも知れませんが、子どもたちにとってより魅力ある授業に貢献していく責任が、保護者にも地域にもあると思うんです」

御所窪さんの言葉は、年間88回(2011年度)にわたって出前授業をコーディネートしてきた実績に裏付けられた実感だ。

10年を越えて、地域ぐるみのイベントへと大きく育ってきている

過去11回の開催状況は下表のとおり。開催日は、毎年2月の第1土曜日を希望して、会場となる学校の都合等によって調整している。参加人数の変遷を追うと、徐々に規模が大きくなってきた様子がうかがえる。

| 回数 | 会場(開催年月) | 参加団体・人数 (人数はスタッフ・来場者含む) |

|---|---|---|

| 第1回 | 新宿区立富久小学校(2002年3月) | 参加団体 32団体、参加人数 約300人 |

| 第2回 | 新宿区立大久保小学校(2003年2月) | 参加団体 45団体、参加人数 約500人 |

| 第3回 | 新宿区立大久保中学校(2004年2月) | 参加団体 50団体、参加人数 約700人 |

| 第4回 | 新宿区立柏木小学校(2005年2月) | 参加団体 50団体、参加人数 約650人 |

| 第5回 | 新宿区立市谷小学校(2006年2月) | 参加団体 63団体、参加人数 約2000人 |

| 第6回 | 新宿区立東戸山小学校(2007年2月) | 参加団体 61団体、参加人数 約700人 |

| 第7回 | 新宿区立西戸山小学校(2008年2月) | 参加団体 60団体、参加人数 約1500人 |

| 第8回 | 新宿区立四谷小学校(2009年2月) | 参加団体 49団体、参加人数 約1100人 |

| 第9回 | 新宿区立早稲田小学校(2010年2月) | 参加団体 64団体、参加人数 約1500人 |

| 第10回 | 新宿区立東戸山小学校(2011年2月) | 参加団体 48団体、参加人数 約1700人 |

| 第11回 | 新宿区立落合第四小学校(2012年1月) | 参加団体 44団体、参加人数 約1300人 |

第8回からは、区教育委員会主催の「環境学習発表会」との同時開催で実施するようになり、学校の協力も得やすくなった。

また、教育委員会主催の環境学習発表会でゲストコメンテーターとして著名人を招き、これまでとは違った層を呼び込む効果が出ている。

第10回の東戸山小学校では、学校公開に合わせて開催することになった。午前中は学校の授業が行われ、保護者は公開授業を見学する。

第11回の落合第四小学校でも、公開授業日での開催となった。1時限目は普通の授業が行われたが、2・3時限には「まちの先生」による環境学習の出前授業を授業の一環として実施することになった。4時限目は、「まちの先生 見本市」のブースを全員が回った。4年生のクラスでは、2時限目に子どもたちが各ブースを回って取材をして、それを3時限目にクラスで発表するという授業になった。公開授業だから、その様子を保護者や地域の人たちも見学した。

公開授業日の開催は、全校児童が登校しているため使える場所が限られるというデメリットはあるが、その一方で、全児童とその保護者が参加するのは大きなメリットだ。公開授業の参加者が「まちせん」を覗き、「まちせん」に来た地域の人たちが公開授業にも足を運ぶ、学校も地域も活気づく。

見本市にとどまらない出前授業の実施も、準備は大変なもののその後の関係づくりと経験という意味で大きな意味を持つ。

開始から10年を経て、「地域から学校での環境学習を応援したい」と半ば一方的に片想いしていたともいえる関係から、学校や教育委員会と協力しながらの開催ができるようになってきた。今やまさに名実ともに地域ぐるみのイベントになってきている。

今年(第11回)の新しい取り組みとしては、社会福祉協議会の協力で開催した「交流カフェ」があった。会場内の一角で、お茶やお菓子を出して、ふらりと立ち寄った地域の人たちが集まり、くらしや環境について、ざっくばらんな話をする。

そんな穏やかな場づくりをしながら、地域の人たちがつながっていくこと、そういう取り組みを大事にしていきたいと御所窪さんは話す。

(2012年1月28日、落合第四小学校)