【第07回】“地産地消とフードマイレージ”から地球温暖化防止を学び、実践 ~東久留米市エコキッズプランの活動(東久留米市市民環境会議くらし部会)

2012.04.19

湧水のまち・東久留米に育つ、伝統品種「柳久保小麦」

都心から北西へ約24km、東久留米市は武蔵野台地のほぼ中央に位置する。駅周辺を中心に宅地開発による都市化が進む一方で、今なお雑木林や湧水などの緑地が残されており、市域内を流れる黒目川・落合川・立野川などの河川は、これらの湧水を源にする。市では、こうした湧水や緑地を活かした“水とみどりのまちづくり”をめざしている。

武蔵野台地中央部の一帯は、その土地柄もあって、水田耕作よりも畑作が盛んで、古くから麦類が重要な作物となっていた。中に、東久留米で伝統的に栽培されてきた「柳久保小麦」という小麦の品種がある。現在の東久留米市柳窪に当たる地で農家を営んでいた奥住又右衛門さんが江戸時代の寛永4(1851)年に栽培を開始し、戦前までは市内だけでなく近隣各地でも栽培されていた、いわば“幻の小麦”だ。

柳久保小麦は、腰が強く風味のよい良質の粉ができるため、うどん用として人気が高かったが、それ以上に背丈の高い麦穂から取れる麦藁が藁葺き屋根の材料として重宝された。通常の小麦が75cmほどの背丈なのに対して、115cmほどにまで育つ。その反面、背が高いせいで収量が少なかったり、風に弱く倒れやすいこともあって量産が困難だったりと栽培面の短所もあった。戦後の食糧増産政策に加えて、住宅事情の変化が拍車をかけ、昭和17年を最後に姿を消すこととなった。

この幻の小麦、栽培されなくなった後も農林水産省生物資源研究所で保管されていたが、昭和62年に、奥住又右衛門の子孫に当たる奥住和夫さんが低温貯蔵されていた種を譲り受けて栽培を再開し、復活に成功する。しばらくは委嘱栽培の細々とした取り組みだったが、味や風味のよさに加えて東久留米発の品種が地域振興のシンボルとして次第に注目を集めるようになって、平成14年頃からまちづくりのためのブランド化が市ぐるみで進められた。

現在では地域特産品として、うどんの他、かりんとうやパン、まんじゅうなどもつくられている。市民や子どもたちの地域学習にも取り入れられていて、うどんづくり教室なども開かれ、市の文化や農産物を学ぶ材料にもなっている。

今回紹介する「エコキッズプラン」の取り組みは、こうした市ぐるみの“水とみどりのまちづくり”を背景にして、計画・実施されたものだ。推進役のキーパーソン・石川勝一さんに話を聞いた。

大きく評価された、“地産地消とフードマイレージ”の取り組み

「柳久保小麦」をはじめとする地域振興のシンボルとしての農業の位置づけは、同市が進める“水とみどりのまちづくり”の一つの大きな柱だ。その指針となる計画に、「緑の基本計画(平成10年11月策定)」と「環境基本計画(平成18年4月策定)」がある。これらの計画を推進するための組織として、平成19年5月に発足したのが、「市民環境会議」だ。

この市民環境会議は、公募による市民・事業者の代表と行政の事務局によって構成される組織である。他の「環境審議会」及び同市役所の全庁的な計画の推進と進行管理を行う「庁内環境委員会」とも連携しながら、計画推進の実践機関としての役割を担っている。

メンバーは、30代から70代と幅広い年齢層の市民25名が参加して、各々月1回の全体会議と3つの部会(「水とみどり部会」「くらし部会」「環境広報部会」)が、それぞれの分野で推進方法等を検討しながら、東久留米の環境の保全と改善という幅広い課題に取り組んでいる。

「エコキッズプラン」は、このうちの「くらし部会」が企画・運営する“地球温暖化防止”をねらいとしたプログラムで、市内在住の小・中学生とそのお母さんたちに参加を呼びかけている。

ただ、“地球温暖化”が前面に出すぎてしまうとおもしろ味がなく、子どもたちにも響いてこない。そこで具体的なテーマを『地産地消とフードマイレージ』と定めて、実際に料理をつくりながら、食にまつわる環境問題の実情と地域とのつながりを学び、考えるプログラムとして構成した。省資源・省エネの具体的な活動を通じて、結果として地球温暖化防止に向けた活動をしていることを意図したものだ。

平成24年度は第4回目の募集で、取り組み始めてから4年目を迎えた。プログラムを修了した子にはエコキッズ認定証を授与しており、これまでに約100人のエコキッズが誕生している。子どもたちにとっては、異学年のお姉さん・お兄さんや講師・スタッフなどで関わるおじさん・おばさんたちといっしょに進める活動の楽しさも格別なようで、フードマイレージの計算を通じて「みんなよりも早く割り算を覚えた」などと喜んでいるという。

かつては季節の農作業等を通じて自然とできていた異年代との関わりをこうした形でつくっている活動でもある。

参加した子どもたちは、講座で学んだことを受けて、自発的に自分にできることを考えて実行したり、市内の軒先販売所や学校給食の献立、湧水や地球温暖化などについて調べたり、それで新聞をつくったりと、発展的な取り組みにもつながっている。

こうした活動のユニークさと継続・拡大の可能性が高く評価され、24年2月に開催された「TOKYO EARTH WORKERS collection2012 ~みんなで環境を考える共同行動~」の環境活動コンテストにおいて、堂々のグランプリに輝いた。

エコランチづくりからフードマイレージの計算へ

エコキッズプランは、概ね2~3回シリーズの親子体験学習のプログラムとして実施してきた。講師・スタッフは、くらし部会の面々が務めるとともに、栄養士や新聞記者など外部講師の力も借りて、衛生面のサポートや調理と食材についての専門的な実習・講義をお願いしたり、世界各地の環境の実情をスライドで説明してもらったりしている。

くらし部会内での企画内容の検討や外部講師との打合せなどの準備期間を経て、市広報等を通じて参加者となる小・中学生とそのお母さんたちを公募。 毎回、20~30人の親子が参加している。

講座の第1日目、参加者はまずは実際にワンプレートランチをつくる料理実習を通じてエコの取り組みについて実地で学ぶ。手を洗ってから愛情込めて野菜を洗い、シンプルな調理で素材そのものの味を楽しむ。この時、なるべく食材を余さずに使うことを心がけたり、調理くずを捨てるときにはチラシで箱をつくって水分を吸わせたり、食べた後の食器洗いでは油を拭き取って下水道に流さないなど、手を動かしながらの作業を通して、理屈よりも実感・経験として、環境負荷とその対策について学ぶことになる。

普段はなかなか使わせてもらえない包丁も、この日は大人のサポートがあるから安心して扱える。できあがった料理は、思い思いに盛りつけて、個性豊かなランチプレートが並ぶ。ワンプレートランチにしているのは食器を減らして、水や洗剤の節約につなげるためでもある。

楽しく料理をして、おいしく仕上がったランチに舌鼓を打ったあとには、食材と環境問題のつながりについておさらいの学習をする。日本では多くの食料が輸入されていることと、それによって資源もエネルギーも消費されているという実情について学ぶ。すべてを理解できなくても、何かしら感じてもらうことがあればという思いで進めている。

日を変えての第2回の講座では、前回のワンプレートランチづくりに使用した食材の一覧をもとに、『フードマイレージ』の計算を行う。フードマイレージとは、食卓に並ぶ食料・食材は生産地からの距離が短いものを食べる方が輸送に伴う環境への負荷が少ないとして、距離×重量によって“環境負荷量”を算出するための指標。食材の選び方によって環境への負荷が大きく変わることを目に見える形にするとともに、それを自分の手と頭を動かして計算することで、前回教わったことの意味を実感として咀嚼することを意図するものだ。

この日の講座では、計算に取りかかる前段として、まずは世界中で起こっている地球温暖化の影響について、世界各地を飛び回って近年の環境の変化を取材している新聞記者を講師に招いて、スライド写真を見ながら説明を聞く。

赤道直下の南米のジャングルで伐採によって森がなくなっていく様子や北極で氷が融けていくシーンを写真に写すときの苦労話を聞いたり、プロのカメラマンが使う大きなレンズのカメラを覗かせてもらったりと、訥々とした話は決して説明がうまいわけではないが、臨場感にあふれ、普段の勉強とはひと味違ったリアリティーがある。

こうして地球環境の今について大きな刺激を受けたところで、フードマイレージの計算に取りかかる。

具体的な算出方法は、食料・食材が生産地から食卓に届くまでの「距離」と、その「重量」を掛け合わせて計算する。距離が遠ければ遠いほど輸送にかかる環境負荷が増えるし、それが空輸されるのか船で運ばれてくるのかなど輸送手段によっても値は変わってくる。

エコランチづくりで使った食材ごとに、産地と日本からの距離が一覧になった表が用意され、それをもとにフードマイレージを計算して、地図に書き込んでいく。

数人ずつの班に分かれての作業の過程で、例えばタコはアフリカ北西部のモーリタニア産が多いとか、サバは北欧産が輸入されているなど、日頃食べているものの多くが思った以上に遠いところから運ばれきていることを学ぶ。食料品の表示に、値段や重さだけでなく原料原産地の表示がされるようになって、気にする人は産地で選ぶこともできるようになったが、それを環境負荷とつなげて捉えるのが、今回のフードマイレージの考えだ。

国内産、特に野菜などは地元の東久留米で採れるものを使えば、フードマイレージの値は著しく小さくなる。それこそが“地産地消”──地元で作った食料をその場で消費すること──の意味だということが、腑に落ちる。

子どもたちの疑問をすくい上げつつ、自主的な学習へと発展させる

エコキッズプランの参加者は、毎年公募で集めている。ただ、中には開始からずっと参加し続けている子もいる。これらの子どもたちを中心に、一連の講座の終了後にもせっかく勉強したことを生かして発展的な学習をしてみないかと持ちかけると意欲をもって応えてくれる子が出てきている。

これまでの例では、学校給食について調べた子がいた。東久留米市内でとれる地場野菜を給食に使った回数について調べてグラフ化してみたり、ごはん食の回数が週3回以上になったのが平成21年からだったことを調べ上げたりしている。クラスでアンケートをとって、パン食が好きな子の割合や、ごはん食の好きな子、それも白米派と混ぜごはん派で分けて調べたりと、独自の研究を進めていた。

地域産の野菜について調べた子は、スーパーや八百屋さんに行って、食材の産地を調べた。でも、地域産の野菜は売っていない。

「石川さん、“地産地消”って言うけど、スーパーにも八百屋にも東久留米産の野菜なんて売っていなかったよ。どうすればいいの!」

これにはまいったが、そこで終わらせずにもう少し調べてきなよというと、「毎日同じものが同じ量ないと商売にならないんだ」というスーパーのおじさんの言葉を聞いてくる。ただ、スーパーの一角には「地産地消コーナー」が設けてあって、朝すぐに売り切れてしまっていることもわかった。

石川さんは、「子どもたちには、どんどん大人に聞いたり、相談したりしなさい」と、いっしょに学習をつくりあげていくことを促している。そうして、知恵をつけてもらうことをもっとも大事にし、成長してもらいたいという。

今後は、これまであまり季節感を意識せずにやってきたランチづくりを、四季を意識したメニューにしてはどうかと構想している。東久留米市でとれる季節感あふれる食材を主体とした四季食材料理をつくれないか。市内には、野菜の品評会で賞を取った農家もある。また地域資源の活用を目的に募集した「東久留米レシピ」という料理もある。それらをエコキッズプランの中にもうまくつなげていけるとおもしろいことが発見できるかも知れない。軒先販売所に出す地場産野菜など、畑になっている状態のものを見せてもらったりしながら、この地で、季節の移ろいの中で育っていく野菜を実感する。

また、東久留米市在住のエコキッズプラン参加者と、他地域の子どもたちとの交流ができないかとも構想する。東久留米市は、群馬県榛名町(現在は高崎市榛名町)と友好都市を締結している。フードマイレージ地図やスライド写真を見ながらの学習は間接的な体験でもある。都市近郊の東久留米とはまた違った、自然豊かな榛名町を訪れて感じることを生かした展開は新たな気付きと夢を生むことになるだろう。

「今のエコキッズプランも構想1年半と、3年半の実践でここまできたんです。これから3~5年をかけて次の段階に進んでいければいいと思っています」

目を輝かせて熱く語る石川さんの夢はとどまることを知らないようだった。

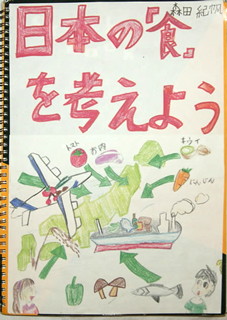

小学校4年生がエコキッズプランの延長上で夏休みの自由学習として取り組んだ作品。スケッチブック大で7~8枚の力作(全国規模の2010年コンテストで最優秀賞を受賞)。

市内生産高の20%ほどを占める。