【第25回】「子どもたちの笑い声が響く、“場”をデザイン ~ママンカ市場」(株式会社スマートデザインアソシエーション)

2013.02.15

巨大な「天狗の面」が狭い路地を練り歩く下北沢の街で始まった、産直市場

下北沢の街は、世田谷区の北東部に位置し、北側が渋谷区、東側が目黒区との区境になっている。小田急線と井の頭線が交差する交通の要でもあり、近隣の大学キャンパスに通う学生たちを中心とした“若者の街”として知られる。街中には100人規模の小劇場も多く、演劇の街としても地域内外の人たちから親しまれている。狭い路地のところどころには新旧の店舗が混在し、この街特有の雰囲気を醸し出している。

下北沢駅の北側に広がる下北沢一番街商店街では、毎年2月の節分の頃に「下北天狗まつり」を催している。高さ3メートル×幅2メートルの巨大な「天狗の面」とともに、大天狗・小天狗・袴姿に扮した人たちなどが豆をまきながら商売繁盛や家内安全を祈って練り歩くというもの。この天狗道中の起点・終点になっているのが、駅から徒歩約5分のところにひっそりと建つ曹洞宗のお寺、真龍寺だ。小さな境内には、天狗まつりのシンボルになっている天狗の面を祀った祠が鎮座し、地域のお寺として親しまれている。この地で天狗まつりが開催されているのは、この寺が神奈川県南足柄市にある曹洞宗大雄山最乗寺の分院だからだ。本山の最乗寺は1394年(応永元年)に開創された古刹で、森の中にあって神秘的な雰囲気の霊験あらたかな修験場として名高い。守護神として祀られている妙覚道了(道了尊)は、室町時代前期の曹洞宗・修験道の僧で、寺門守護と衆生救済を誓って天狗となったと伝えられていて、境内では巨大な「天狗の高下駄」を見ることができる。

その分院にあたる下北沢の真龍寺は街中のごく小さな寺で、建立も昭和4年と特に古い歴史を持つわけでもないが建った当初から天狗まつりが行われるようになり、地域の伝統行事として親しまれてきた(ただし昭和40年頃から53年までは中断)。そのユニークな内容と地域に根ざした文化的価値が評価され、世田谷区が選定する「せたがや百景」のひとつに選定されている。

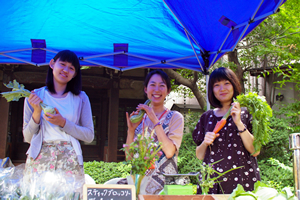

この真龍寺の境内を舞台にして、毎月第4日曜日に開催される小さな産直市場が、今回紹介する「ママンカ市場(いちば)」。新鮮な野菜を、育てた農家さん自らが売り子になって販売し、地域の人たちとのコミュニケーションを楽しむ場として定着してきている。

元スタッフ兼フリーのシンガーソングライターで、茨城で嫁ぐため寿退社したnananさん(藤川奈々さん)がママンカ市場の1周年を記念して作詞/作曲したテーマソング『市場へ出かけよう』では、「♪市場へ出かけよう 笑顔で集まろう 子どもたちの笑い声が響く場所へ~♪」とのびやかに歌いあげる。

旬を感じ、コミュニケーションが花開く小さな“マルシェ”

ママンカ市場の会場となる真龍寺は小さなお寺だから、境内は10店もブーステントが並ぶといっぱいだ。出店農家は、多品目農家を1~2軒ほどに抑えて、なるべくシイタケ農家やイチゴ農家、レンコン農家などの単品農家に参加してもらっている。これらの産品はもちろん旬の季節がある。レンコンなら10月からだし、イチゴも出荷できるようになるのは師走の風が吹きはじめてからだ。春先の端境期には、特に品目が減ってくる。それでも、そんな季節感がむしろよい。目的のある買い物なら、スーパーに行って買えばよい。ママンカ市場では旬のものしか提供しないから、なければ旬じゃないとわかってもらえるというわけだ。

参加する農家さんにとっては、必ずしも儲けることだけが目的にはなっていない。出店料は抑えられている反面、参加するお客さんの人数も都心の大規模なファーマーズマーケットに比べるとはるかに少なく、こじんまりとした市場だから、大規模なファーマーズマーケットに比べ、売上に期待はできない。ただその分、お客さんたちとの一対一のコミュニケーションが取れるのが、ママンカ市場の魅力だ。仲良くなって、毎回のママンカ市場で農家のお兄さんと会うのを楽しみにしている子もいる。お米を送ってもらっている世帯もある。

「ママンカ市場に参加してくれている農家さんから、毎月お米を送ってもらっているお宅があるんですけど、あるとき買い置きがなくなって、スーパーで買ってきたそうなんです。一口食べたお子さんが、『これ、お兄ちゃんのお米じゃないよね』と怪訝そうに言ったというんです。そうやって感じられるのって、すごいことですよね」

そう紹介してくれるのはママンカ市場のディレクションと広報を担当する小出麻子さん。かつて学生時代には3年間ドイツに留学し、環境保護団体でのインターンもしていたことがあるという。エコマルクト(環境を意識した市場)の運営や、ヨーロッパ最大級の環境フェスティバルのオーガナイズなども経験した。規模は違うが、陽気に盛り上がるドイツ人たちの雰囲気や場づくりの様子は、ママンカ市場にも生きている。

毎回のママンカ市場では、スタッフが自作の紙芝居を披露したり、先に紹介したテーマソング『市場へ出かけよう』のライブ演奏をしたりと、地域の人たちとのコミュニケーションを楽しんでいる。

お客さんが少ない時間帯などには、出店している農家さん同士の井戸端話が花開くのも、ママンカ市場ならではの特徴だ。他の市場に参加している農家さんから出店の様子を聞いたり、POPの作り方のアドバイスをもらったりと、特に新規就農したばかりで販路も確立していないような農家さんにとってはかけがえのないコミュニケーションと情報交換の場になっている。

つい先日は、ある農家さんが「これ、どうかな?」とニンジンピューレの試作品を持ち込んできた。出店農家やお客さんたちを交えて、味はもちろん、「1リットルびんは大きすぎる」など、侃々諤々(かんかんがくがく)の意見交換が発生。まさに商品開発の作戦会議の様相を呈した。

Webマガジン『ママンカ』から、産直市場『ママンカ市場』へ

ママンカ市場の「ママンカ」とは、中米のアンデス先住民族が古代インカ帝国の昔から現在まで脈々と語り継いでいる言語・ケチュア語の“maman:Qa”から取ったもので、日本語にすると「お母さん(ママ)の~」を意味するという。名前の通り、幼子を抱えたお母さんたちへの思いからはじまった場づくりだ。

主催しているのは、下北沢に事務所を構える、株式会社スマートデザインアソシエーション(SDA)。Webに関わるサービスやコミュニケーションのデザインを主たる業務にするWeb制作会社。Web制作と野菜の直販市場とが、一体どう結びつくのか──。

元は渋谷の高速道路脇に事務所を構えていた同社が、下北沢に事務所を移転してきたのは2009年5月のことだった。新しいものと古いものが混在し、訪れる人と長く定住している人たちが交差する、この街の独特のパワーが、ものづくりをする同社にとってよい刺激を与えてくれるだろうというのが移転の動機だという。代表の須賀大介さんが以前から住んでいて、そんな下北沢の街の雰囲気を気に入っていたから、移転を機に、地元でできる社会貢献につながる事業をしたいと思ったのが、ママンカ市場を始めるそもそものきっかけになった。

そう思うようになった一つの転機が、ちょうどこの頃、須賀家に誕生した第一子の存在だった。初めてのお子さん、しかも奥さんは悪阻(つわり)が重くて大変な状況を目の当たりにする。それまでの夫婦2人の気ままな生活とはガラリと変わる大きな出来事だ。茨城県の里山で育ち、久慈川が流れる山間部で山や川を遊び場にして幼児期を過ごした須賀さんにとって、東京での子育ての難しさを実感することになったという。

何とかしてお母さんたちの気持ちが少しでも安らぐようなことができないか──デザイン会社としての強みを生かして、最初に始めたのが2009年から2011年10月にかけて発信したWebマガジン『ママンカ』を通じた情報提供だった。

Webマガジン『ママンカ』では、公園などで家族のスナップを撮ったり、子育ての大変なところなどをヒアリングしたり、“あるお母さんの一週間”という特集記事を作ったりと、文字通り“ママたち”にとって役立つ情報を満載した。

こうした取材を通じて、幼子を持つ母親たちが外に出かけようとしたときにさまざまなハードルがあるという話をいろんな場面で聞くことになる。買い物に行っても休める場所がないから、行けるところも限られてしまう。

だったら、お母さんたちが安心して過ごせるような場所づくりができないか。ママンカ市場を始めることになったきっかけには、そんな発想があったという。

野菜を中心にした産直市場を着想したのも、ある縁が後押ししてくれた。須賀さんの高校時代の幼なじみだった八木岡岳暁さんが、茨城県にある実家のイチゴ農家を継ぐ形で就農するというタイミングの一致だ。「農家のこせがれネットワーク※1」の就農第1号者としても注目された八木岡さんは、農家同士の横のネットワークを広げている時期だった。JAだけでない販路を模索する上でも、お客さんと直接ふれあえる場のかけがえのなさを理解してくれることになった。

一方、場所探しで相談に行った地元の下北沢第一商店街では、ちょうど生鮮三品と呼ばれる八百屋、肉屋、魚屋のすべてが跡継ぎの問題で店を閉じてそれほど年数が経っていない頃だった。ママンカ市場の構想を話しに行くと、「ぜひやってほしい」と好感触を得て、商店街でも普段から縁日や祭りなどでよく利用している真龍寺を紹介してもらえることになった。

駅前商店街からは路地を一本入ったところにある真龍寺。住宅街からは駅に向かう途中にあるから便利だし、駅からも歩いて5分とかからない。路地裏にひっそりと建つから新しい住民だとこんなところにお寺があるなんて知らない人もいて、新たな地域発見の機会にもなっている。

産直市場から、ママンカのデザイン力を生かした農産物・農家のブランディングをめざして

出店してくれる農家さんたちは、いわば“農家が認める農家さん”。それぞれが、自慢の野菜を持ってやってくる。縁が縁を呼び、今や営業をかけることもなく、参加の引き合いがくるようになっている。

ママンカ市場の野菜たちは、作り手の農家さん本人といっしょにやってくる。買い物をしながら交わす話を通して、野菜たちが育った場所のことを知り、作り手の想いが伝わってくる。作り手だからこそ知るおいしい食べ方を教えてもらうことも含めて、ママンカ市場の新鮮な野菜たちの“おいしさ”を加味してくれている。

買い物だけでなく、体験型のワークショップも不定期ながら開催される。イチゴのジャムづくりやピクニックに持っていけるスコーン、バレンタインに合わせたスイーツなど、季節に合わせた料理教室なども開催している。もちろん、子どもも参加できる簡単なワークショップだ。しめ縄づくりなど農家さんの知恵を学ぶ体験は、普段できないからこそ、子どもたちにとっては特に印象深く記憶に刻み込まれる。

そもそもママたちのための場をという発想で始まったママンカ市場。各ブースでは、母子手帳やマタニティマークの提示によって、ちょっとした特典が受けられる仕組みがある。「はぐくみプロジェクト」と呼ぶ取り組みだ。例えば、形が悪くて売り物にならなかった野菜をサービスしてくれたり、割引をしてくれたり、小さなマフィンを焼いてきてくれたりと、お店によってさまざまだが、子連れのお母さんたちにとって心地よい場所にしたいという思いは関係者から共感と理解を得ている。

境内の奥の方にある和室は、授乳やおむつ替えのスペースとして開放される。また、閉鎖された保育所からもらってきた絵本は、月に一度の『ママンカ文庫』として自由に手に取ることができる。

そんなリアルな場づくりとしての“市場”開催の経験は、本業のデザインや制作の仕事にも活かされる場面が少しずつ生まれてきていると小出さんは言う。例えば、ママンカ市場に参加しているイチゴ農家の場合、12月から5月が出荷時期になっている。これ以外の時期は、苗を育てたり土づくりや水やりをしたりと、やっている仕事は少なくはない。でも商品自体は育っていないから、お金は入ってこない。

この間の収入につながるような商品の企画開発やパッケージデザインなどのPR等で協力できないかと、農家と協力して企画した商品の一つに、『紅羽(くれは)』と名付けた、イチゴの香りがたっぷりと詰まったアイスクリームがある。素材の味わいを大事に伝えたいと、イチゴを33%も入れた特製のアイスクリームだ。

野菜の生産地である“地方”と、市場を開催する“都市部”。そのつながりを生かした複合的な農産物のPR事業を手がけていこうというのも、ママンカ市場ならではの試みだ。

人とモノ、人と人との関係をよりよくつなげる試みこそがデザインのキモと言える。ママンカ市場の縁から派生した、出荷用段ボールのデザインや、名刺やステッカーのデザインに協力する事例も出てきている。力のある農産物と、個性あふれる作り手の農家さんたち。そうしたモノの裏側にある“ものがたり”の紹介を通して、野菜の楽しみ方をいろんな人たちに知ってもらうためのサポートをしていくのもデザイン会社としての役割だ。

ママンカ市場の取り持つ縁は、当初の見込みを超えてさまざまな方向へと広がってきているようだ。