【第22回】名門女子大で始まった、学生目線の省エネの取り組み~めざせ!エコキャンパス(白百合女子大学)

2012.12.22

「アドヴェントの集い」で灯される500本のエコ・キャンドル

京王線仙川駅から徒歩10分にある白百合女子大学は、フランス系ミッションスクールとして前身の高等女子仏英和学校が1881年(明治11年)に東京都神田猿楽町に創設、1950年(昭和25年)に東京都千代田区九段に白百合短期大学として開学した後、1965年(昭和40年)に4年制大学に移行した際に調布市に移転して、現在の校名となった。文学部のみ4学科5専攻の単科大学で、緑豊かなキャンパスの中、小さな教室で少人数教育の実践を基礎としたアットホームな校風が特徴の名門女子大だ。

毎年の年末になると、本館前の中庭に立つ大きなヒマラヤスギに、クリスマスのイルミネーションが飾り付けられる。この木は同校の創立からあるもので、高さ約16メートル、樹齢約50年、同校のシンボルツリーだ。

キリスト教のカトリック系教会では、イエス・キリストの降誕祭に当たるクリスマスの、4週前の日曜日から始まる準備期間のことを「アドヴェント(待降節)」と呼んで大事にしている。白百合女子大でも、アドヴェントのキックオフイベントとして、毎年12月の頭にヒマラヤスギのイルミネーションの点灯式を兼ねた「アドヴェントの集い」を開催している。集いの当日は、聖歌を歌ったり、司祭による聖書の朗読があったりと、街中の華やかなイルミネーション点灯式とは一味違う、心落ち着く静かな雰囲気の会が催されている。以後、クリスマス当日の12月25日まで、平日は毎日16時から20時にヒマラヤスギのクリスマス・イルミネーションが点灯する。

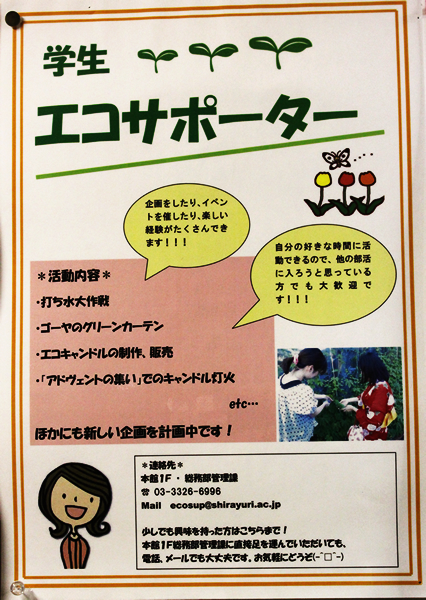

この「アドヴェントの集い」に合わせて、500本のエコ・キャンドルを準備したのが、「学生エコサポーター」の面々。2010年7月に、学生目線の省エネ・節電活動を進めることめざして立ち上がった大学公認の活動団体だ。

大学食堂や近隣の飲食店からもらってきた廃油を活用し、構内にあるカフェテリアで廃棄される空きカップに注ぎ入れて、凝固剤を混ぜて固めて、手づくりしている。集いの当日、一斉にライトダウンした薄暮れの講堂前のステップに500個のキャンドルが灯され、アドヴェントの集いを彩った。

準備中のエコ・キャンドル。昼休みや授業の空き時間などに少しずつ準備を進めてきたという(手書きのレシピ)

学長の声掛けでスタートした、学生目線のエコ活動

白百合女子大学の学生エコサポーター制度は、2010年4月に施行した省エネ法の改正に伴う年間使用エネルギー量削減の義務付けを契機として設立された学内組織「省エネルギー推進委員会」の中で学長が提案したのをきっかけにスタートした。同法による規制が、従来はキャンパスごとのエネルギー使用量に応じて対象を定めていたのに対して、大学(法人)単位での規制へと強化されたことで、学校法人白百合学園としてエネルギー削減義務を負うことになった。

空調設備にインバータ装置を導入するなど大学当局によるエネルギー効率の向上や消費エネルギー削減の取り組みに加えて、学生目線からの省エネ活動を取り入れようというユニークな取り組み。もちろん、教育機関として学生たちの自主的な活動を支援し、学びの場と機会になることを期待するという側面もある。

改正省エネ法の規制に基づいて、同校では学内のエネルギー使用の合理化を図るため、2010年度に「エネルギー管理標準」を策定している。策定当初には、前年度比で2%減の削減目標を設定したが、使用効率の管理・改善を推し進めた結果、6.1%の削減にこぎつけた。

翌2011年度は、直前にあった東日本大震災の影響で省エネ意識が高まったのに加え、電力不足への対応として経済産業省から電気事業法に基づく契約電力500kWh以上の大規模事業所に対する使用制限(7月1日~9月22日の期間)の通知を受領したこともあって、さらに積極的な取り組みを実施してきた。

デマンド監視装置による電力使用状況の監視、事務室・廊下の照明の間引き及びLED電球への交換、事務機器の電源管理の徹底などの削減努力のほか、学生エコサポーターと節電担当職員が「節電パトロール」を組織して、昼休み時間に電気を消して回ったり、空調の設定温度の確認・調節をしたりと徹底した節電の取り組みを行った。学生エコエサポーターの活動では、この他にも本館ステンドグラス前の花壇にグリーンカーテンのためのゴーヤの育成をしたし、7月には打ち水も実施してきた。これらの結果、前年度比18%減という大幅な削減を達成している。

2012年度、節電パトロールは、当年度の目標値のクリアが見込めたため実施していないというが、グリーンカーテンや打ち水などの取り組みは継続している。

一人ひとりの思いや発想を大事にしながら

「学生エコサポーターは、今年度から組織を強化して、私たちが2人でサポーター長(リーダー)を務めることになりました」

笠原紗耶香(かさはらさやか)さんと宮武千奈(みやたけちな)さんは、ともに2年生。入学してすぐに学生エコサポーターの活動に参加した。前年度までは、特にリーダーや係などの役割分担もなく、総務部管理課からの話を受けての活動になっていたという。つまり、2人が初代サポーター長になるわけだ。2人体制にしているのは、教職を取っていて忙しいのと、授業の関係などもあって一人では仕事をやり切れないからだという。1人で背負ってしまうよりも分散させたいというねらいもあった。

「これまでは管理課が準備してくれてスムーズにできていたことが、自分たちでやるようになって──何をやるのも手探りですから──、準備が間に合わなくなったり、抜けてしまっていたりと、いっぱい失敗しながら活動しています」

苦笑しながら顔を見合わせる2人だが、表情からは活動の充実も伺える。

エコ・キャンドルに使う廃油を近所の飲食店からもらいに行ったりと、学外の人たちとの交渉なども今はまだ管理課に頼っている面が多いというが、これから学生主体にシフトしていきたいという。

今年度、学生エコサポーターは総勢30人ほどがメンバーに名を連ねる。広報・企画・文化祭担当などの係を設けて、それぞれに打合せをしながら活動をしている。例えば、広報担当はニュースレターづくりを通して、学生エコサポーターの周知を図る。7月に第1号が発行された『Hearty Eco』と題したニュースレターは、ショッキングピンクのタイトルロゴが鮮やかだ。企画担当が春先に作成した学生エコサポーターのユニフォームとなるポロシャツも派手なショッキングピンクの地に白抜きの字が女子大ならではの華やかさを演出する。学生エコサポーターとしてイベントなどに臨むときには、このピンクのポロシャツを着て活動し、存在感をアピールしようというわけだ。

「まだまだ学内でも知名度が高いとは言えません。でもニュースレターを手にとって活動を知ってくれたり、イベントのときに参加してくれた人が声かけてくれたりと、少しずつ手応えも感じています」

身近にできることから、少しずつ広げていく

サポーター長の1人、宮武さんは、高校生のときは帰宅部だったという。

「高校生までは割と内気で、活発な活動もしてこなかったし、ある意味で目立つことを避けてきたんです。大学に入ったら何かやろうと思っていたところ、たまたまカフェテリアに学生エコサポーターのポスターが貼ってあるのを見て、応募しました。自宅が遠いこともあって、学内で、学校にいる間にできる活動という意味でも、エコサポーターの活動がうまくマッチしています。30人というと多いようですけど、他の部活と較べると少人数です。その分、メンバーと仲よくワイワイやるのも楽しいですね」

各係の他に、副サポーター長も2人いる。同じ2年生ということもあって、4人で集まって話し合う機会も多いという。

一方、笠原さんは、中学・高校時代は吹奏楽に打ち込み、部活メインの生活を送っていた。

「中高時代の部活では、組織ができあがった中で活動していました。立ち上がったばかりの学生エコサポーターは、自分たちでほぼ1からつくっていくところに魅力を感じています。今は割りと新しい段階なのでいろいろとチャレンジできるんです。いろんなアイデアを出しあいながら、まずはやってみるという感じで、みんなの意見が反映しやすいですね。チャレンジしていくおもしろさがあります」 それとともに、エコ活動ならではの手応えもあるという。

「自分たちにとっても楽しい活動になっていますが、それだけでなく、少しは大学や社会にも役に立てると思うと、やりがいも出てきます。小さい大学なので、まずは身近なところ──学内の節電に貢献することなど──から始めていって、今やっている活動を定着していければと思っています。その上で、機会があれば少しずつでも学外の活動にもつなげていければと思っています」

エコ・キャンドルづくりなども、地域の小学校や幼稚園の子どもたちといっしょにできると楽しくなると笠原さんが言うと、宮原さんも、 「うちの大学は児童文化学科がありますから、専攻と結びつけた活動ができると広がりや深まりも出てくると思うんです」と口添えする。

今年からはじめた取り組みの一つに、家庭菜園ほどの小さな畑づくりがあるという。校舎の間の小さな空き地を借りて、夏野菜(トマト、ナス、ミントとハツカダイコン)を植えて、収穫した。発想のきっかけは、緑のカーテンでゴーヤを育てた経験だった。もっといろいろ育ててみたい、そんなノリで始めた活動だという。

「来年は、サツマイモを育てたいなんて話をしています。見ての通り、大学構内には木がたくさんあるので、落ち葉も多いんです。秋になって落ち葉を集めて焼き芋を焼いたりするのも楽しいなと思って」

楽しい活動でないと続かないし、広がっていかない。肩肘張らずに、身近にできることから少しずつ、でも着実にやっていきたいと話す笠原さんと宮武さんだ。