【第52回】鳥類から見る都市の生物多様性

幸丸 政明(こうまる まさあき)

東京環境工科専門学校 校長

岩手県立大学名誉教授(前副学長、総合政策学部長)

環境庁(1973~1998)では、自然環境保全基礎調査、公園計画、野生生物保護、環境教育、ODA等の業務に従事したほか、レンジャーとして霧島屋久国立公園(屋久島)、釧路湿原国立公園、十和田八幡平国立公園等において、国立公園の管理、湿原生態系の保全管理、希少野生動物の保護増殖等に従事した。

現在は、自然保護、環境教育等の現場で働く人材の育成に従事している。

「鳥類から見る都市の生物多様性」というテーマには、少し堅苦しくなりますが、「都市」とは何か、鳥類は都市の生物多様性の指標になりうるのかという問題が内包されています。話の順序として、先ず「都市とは何か」を考えたうえで、「鳥」を手がかりにして、都市の生物多様性を考え、さらには、都市において生物多様性戦略を推進していくために有効なツールになると思われる新しい形の動植物分布調査のことにふれさせていただきます。

1.「都市」という空間

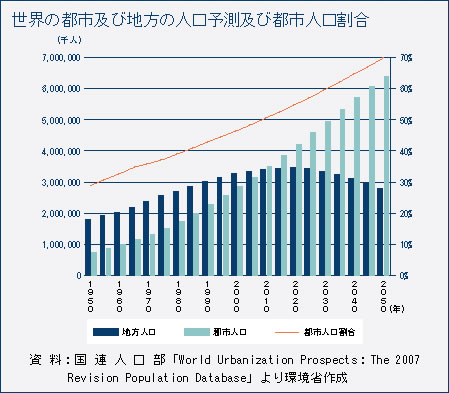

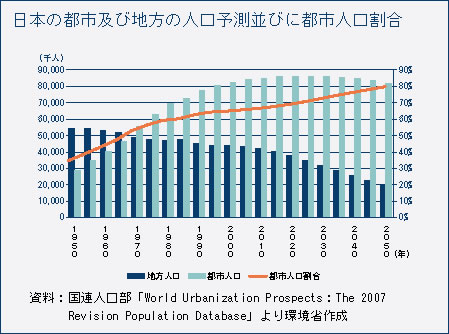

全人口の半数以上が都市に住む現在の人類は、単にホモ・サピエンス(Homo sapience)ではなくヒトの亜種、ホモ・サピエンス・ウルバヌス(Homo sapience urbanus)、すなわち「都市に住むヒト」と呼ぶべきだという人もいます※1。

「都市」というものは、人間がそこに集中し、多様な営みを通じて周辺環境を飲み込みながら成長していく不定形な存在ですから、人口と建物が集中し、諸々の人間活動の中心となっている地域と漠然と定義するしかなく、空間的広がりは行政的な区分に頼るほかはなさそうです。そこで、都市、あるいは都市の鳥類についてやや抽象的に考える場合は、一般的な「都市」という概念に頼り、分布情報などの属地的情報を扱うときには「東京23区」という行政区分を都市として扱うことにしたいと思います。

「都市」は「生物多様性国家戦略2012-2020(以下「国家戦略」)における7つの地域区分の一つに過ぎませんが、機能的には生物種、物質、エネルギーの流れを通して他の区分の生物多様性を支配する存在であり、「国家戦略」でいう生物多様性の4つの危機の原因は全て都市に求められるので、別の意味で「都市」は生物多様性における「ホットスポット」であるといえます。

2. 鳥類の生息環境としての都市

動植物が暮らしていく上ではそれぞれの種にとって生育、生息が可能な環境(ハビタット)が必要ですが、それは種によって必要な条件が異なり、幅の広いものから狭いものまで様々です(前者は環境選好性が高い、後者は低いということになります。)。鳥類にとって必須な環境は、採餌場、塒(ねぐら)・休息場、そして繁殖環境(非繁殖鳥には不要)ですが、鳥類は環境選好性が低い部類の生きもので、都市の中の緑地・公園、庭、水路・水辺・池・建物などあらゆる場所をハビタットとして利用することができます。そのうえ飛翔力もあり、他の生きものには移動の障壁となるものも苦にせず、その間を自由に行き来できるので、広大な行動圏が必要であったり、神経質で警戒心の強い種、あるいは天敵から隔離された集団営巣地が必要な種以外にとって、都市は生息可能なあらゆる環境を取りそろえている「ハビタットのデパートメントストア」といえます。

都市を越冬や一時休息の場とする冬鳥や旅鳥では繁殖環境が不要なので、このデパートには彼らにとって必要な生息環境がすべてそろっており、都市(23区)の鳥類相は年間を通じてみると相対的に多様なものとなっています。

3. 都市鳥

ただし、都市というハビタットのデパートは、生態系としての要素は揃っていても、各部門(環境要素)は小さく分断され孤立性、独立性が高く、大きな自然の生態系としては機能しておらず、その頂点に立つ大型の猛禽類などの生息は困難ですが、その一方、都市にはその生態系と密接な関係(希)を持つ鳥類がいます。

このような鳥は「都市鳥(city birds」と呼ばれ、世界的には、イエスズメ、ホシムクドリ、カワラバトの三種がビッグスリー(三大都市鳥)とされています。2) これら三種は、コスモポリタン種、汎世界種ともいわれ、各大陸に広く分布していますが、日本にはカワラバト(ドバト)を除き、1年を通して生息してはいません。日本で都市鳥と位置付けられるのはスズメ 、ムクドリ、そして日本全土に広く分布していますが、近年は都市部での増加が目立つハシブトガラスもこの一角を占めるでしょう。こうした伝統的な都市鳥類に加えて、都市周辺の里山や田園地域に生息していた種-ヒヨドリ、オナガ、キジバト、カルガモ、カワウ、メジロ、シジュウカラ、カワセミ-などが、近年の緑地の増加や水辺の環境条件の改善に併せて、都市内に進出してきています。

図3「都市鳥類」と都市への進出が著しい鳥類/出典:a.b.(Wikipedeia) c .~n.(TCE動植物分布調査)

4. 都市から生物多様性を考える必要性

こうしてみると、都市はもともと鳥類にとってハビタットのデパートであり、鳥類によって都市の生物多様性を計るというアプローチよりは、都市に特徴的な鳥類の存在から都市化の程度や広がり、その予兆などの指標に用いるというベクトルの方が重要ではないかという思いが強くなります。

すでに述べたように「都市」は生物多様性における「ホットスポット」であり、その生物相は、鳥類を含めて「都市」という人間が作り出した環境に適応した在来種、非在来種、外来種、帰化種などが複雑に混在する特異な「都市生物群集」から構成されています。

今後、都市住民が共生・共存していかなければならない「都市生物群集」とどのように付き合い、そしてコントロールしていくかということは都市において生物多様性政策を進めていく上で、重要な課題になると思います。そのために重要な基礎情報を提供してくれるものが、どのような種が、いつ、どこに(どれくらい)いるかという「生物分布情報」です。

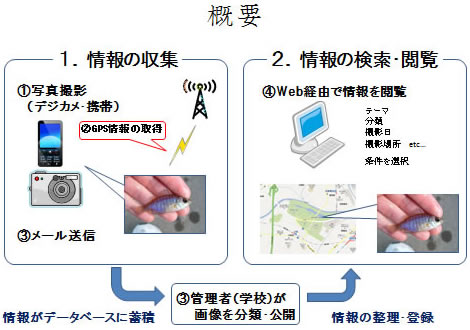

筆者が校長を務める専門学校3)は、「富士通携帯フォトシステムクラウドサービス」に25年度から参加してIT技術を利用した新たな分布調査の構築と活用を検討しています。システムの詳細や調査結果などについて、関心のある方は以下を参照してください。

3年間の試行を踏まえて、「都市の生きもの調査」という調査システムを構築できたらと思っています。

参考文献等

- Forman, Richard T.T(2014). UK: Urban ecology Cambridge University Press

- Gibert, O. (1991). The ecology of Urban Habitats. London: Chaoman&Hall.

- URL:東京環境工科専門学校