第4号 動物園・水族館のお仕事に迫る! “大人”の飼育員体験

足立区生物園

残暑が終わらない9月中旬、9時30分の開園を心待ちに親子が列を作っているのは、足立区生物園。昆虫、魚類、両生類、は虫類、鳥類、哺乳類など約5 00種が飼育され、展示や体験プログラムを通じて生き物の生態や命の尊さを学べる施設です。この日は、「大人の飼育員体験」と題して、バックヤードも含め、飼育員のお仕事を1日体験できるプログラムが行われました。

集まったのは生き物や生物園に興味のある中学生から50代までの6名。哺乳類・鳥類、魚類、両生爬虫類、昆虫類(カマキリ、コオロギ)、昆虫類(ゲンゴロウ、ホタル)5つのコースに分かれて、動物園水族館の社会的役割を飼育員の仕事を体験しながら学びます。

まずは全員で足立区生物園の飼育員の表と裏での業務の話を聞き、それぞれの生き物を担当する飼育員と自己紹介をして、いざスタートです。

魚類の飼育はミクロで繊細な世界!?

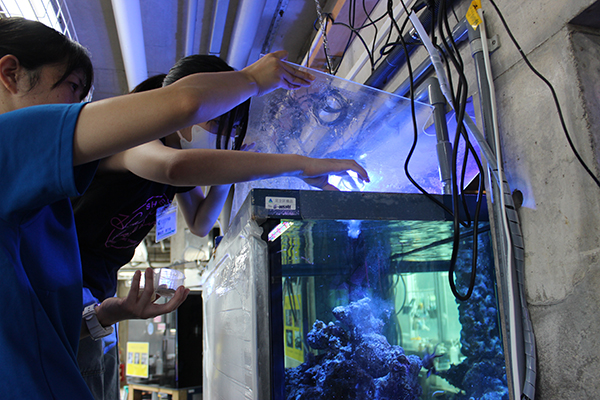

まず密着させてもらったのは、魚類コース。狭いバックヤードには精密な機械もあるので、展示水槽の裏手の通路を気をつけながら移動します。

早速、熱帯魚、クラゲ、ピラニアなどのエサを作ります。海水魚、淡水魚によってエサの種類が異なり、生き物の大きさや種類によって細かく決められた量を準備していきます。

驚いたのは、卵を孵化させて”生きている”エサをこしらえることです。小型の甲殻類の生きエサ「ブラインシュリンプ」は、体長0.08~1.0mmほどで、栄養価が高く、よく泳ぐため、魚からエサとして認知されやすい特徴があります。

冷蔵庫から取り出した缶の中には、数ミリの乾燥した卵が、一見すると砂のように入っています。エアレーションを設置した海水に卵を入れて24時間ほどすると孵化します。殻は食べると消化や吸収が悪いので、孵化した個体と水面に浮いている殻を分ける作業がありました。生きているブラインシュリンプを顕微鏡で見せてもらうと、半透明な体がピョコピョコと動き、高速なクリオネのようでした。

アロワナなどの下あごが出ている魚類には浮くごはん、ナマズなどの下向きの覆うような口には沈むごはんなど、多様なエサを教えてもらいました。冷凍のエサもありますが、ビタミンなどが破壊されてしまうため、乾燥したエサを混ぜて栄養バランスにも配慮します。

ここで最も重要なのが、エサを与えたあとにじっと観察すること。与えたエサをきちんと食べているか、特に新たに園に迎い入れた個体には寄生虫や病気がないか、目視で確認します。

エサづくりが終わったら後片付けまでが仕事です。海水は乾くと塩が結晶として固まってしまうので、くまなく水洗いします。また、繁殖力の強いクラゲは思いもよらぬところで繁殖してしまうため、使ったスポイトなどの器具は念入りに洗います。丁寧さや整理整頓の重要性もひしひしと感じました。

また、展示水槽の「アマモの世界」の説明もありました。生き物の隠れ場や産卵場所になる海の植物「アマモ」が近年減ってきています。減少の理由は、沿岸域の開発や埋め立て、陸域からの排水による水質の変化、温暖化による磯焼けの増加などが挙げられます。生息場所がなくなると生き物の減少につながることから、同園ではアマモの繁殖や研究に取り組んでいます。

同様にサンゴも生き物の生息場所となりますが、サンゴを食べてしまう魚がいるため、水槽を分けて飼育。共存可能な生息環境を整えながら、自然の生態系をできる限り再現して伝える工夫を見て取ることができました。

このほか、大水槽の金魚へのエサやりの補助、クラゲポリプの水替えと盛りだくさんの内容でしたが、体験したお二人は終始、魚やクラゲを目で追っていて生き物愛がほとばしっていました。

哺乳類とは対話が大事。体力も必須の現場

続いて、中学2年生が体験中の哺乳類・鳥類コースに同行しました。

リス、リスザルなどのエサづくりでは、サツマイモ、リンゴ、キャベツなどを計りながら食べやすい大きさに切っていきます。キャベツは近隣のスーパーから廃棄される外葉をもらって食品ロスを減らすなどSDGsにも取り組んでいます。ヒマワリの種や鳥用の乾燥した飼料も加えて栄養バランスを調整して準備します。

一般公開はしていませんが、国の天然記念物で環境省の絶滅危惧種ⅠB類(EN)に指定されているアマミトゲネズミを保全しています。痩せぎみの個体には少し量を増やすなど、個体差も加味してきめ細やかな食事管理をしていました。

カンガルーのエサは牛などが食べる牧草を少しアレンジ。イネ科の牧草は繊維が多く低たんぱく、マメ科は高たんぱくの栄養があり、6:4の割合でバケツに分けました。

飼育員歴35年以上の新井幸夫さんは「昆虫や魚も見て観察しますが、哺乳類は目や表情、仕草など発している表現があるので、しっかりと感じて対話することも大事」と教えてくださいました。

このほか、グンディ(※1)やカンガルー部屋の掃除、モルモットのふれあいコーナーでの接客なども体験しました。エサやりは見せ場の一つとなるため、来園者へ説明しながら伝える重要性も教えてもらいました。

モルモットの体重測定にも挑戦。モルモットは自然界では捕食される立場のため、調子が悪いことを隠そうとする習性があるといいます。体重を記入するサポートだけでしたが、体重を計るときは、鼻水・涙は出ていないか、おしりに汚れはないか、痛がったりしないかなどを確認し、健康管理の重要性を学びました。2週間に一度とのことでしたが、多くのモルモットの中から一匹ずつ個体を把握し、体重計に乗せるのは一苦労です。

体験してみて

両生類爬虫類コースは、リクガメのエサづくりやヘビの体重測定など、昆虫類コースは、ゲンゴロウやホタルなどへのエサやりや水替え、カマキリへのエサやり、飼育ケースの清掃や絶滅危惧種であるフサヒゲルリカミキリの保全活動の見学などを体験し、プログラムを終えた参加者全員で1日の作業を振り返りました。

解説員の金井田美友さんから体験前に動物園水族館の4つの役割のお話がありました。(以下です)

動物園水族館の4つの役割(※2)

- レクリエーション

- 教育

- 調査、研究

- 種の保存

レクリエーションでは、生物園をまずは楽しいと思っていただけないと来園に繋がらないので楽しんでいただけるようなイベントを実施していること、教育では、1人でも多くの方に生きものや自然に興味を持ってもらうような活動やイベントの実施をしていること、調査研究では、生きものを健康に飼育する上での情報収集や他の園館と情報交換をしていること、種の保存では、本来の生息地で生きることが厳しい生きものを飼育し、命を繋げるために繁殖に取り組んでいることなど、このような取り組みも動物園・水族館の大事な役割だと金井田さんは話します。体験した内容は4つの役割のうちどれに当たるのか、クイズ形式で改めて考えてもらい、生物園で実施している4つの役割についての理解を深めました。

魚類コースを体験した中学3年生の秋田優希さんは、熱帯魚のネオンテトラ、グッピー、カージナルテトラを計40~50匹、自宅で飼育しており、子どもの頃から足立区生物園に通っているといいます。「ミズクラゲの水換えが大変だったけれど、工夫がすごいと思った。魚のお世話に興味があり、飼育員になりたい」と目を輝かせて話してくれました。

ほかの参加者も飼育員や生き物に関わる仕事への憧れがあり、大満足の様子で帰路につきました。

ここからは足立区生物園のイベントや人気の秘訣を掘り下げていくよ!

“大人”の飼育員体験はどうして始まった?

子ども向けの飼育員体験は以前から実施していましたが、大人向けの飼育員の体験を行うことで、生物園で実施している4つの役割を体験しながら学び、レジャーだけではない施設ということを知ってほしいという思いから2021年に「大人の飼育員体験」を初開催しました。5回目を迎えた今回は約40名の応募があり、人気企画となっています。

飼育員を目指している学生がいる中、生物園の飼育員の仕事に興味を持った大人からの応募も多数あります。過去に体験した方の中には、園のボランティアである「昆虫飼育サポーター」に就任。ボランティアスタッフは年度末に募集し、シフト制で飼育ケースの清掃や採卵作業などを行っています。(2025年度は37名)

足立区生物園は1993年に開園し、2024年度の来園者数は25万5,593人と過去最高を記録。訪問した日も9月の三連休ということもあり、次から次へと来園者が訪れていました。

足立区が直営していた一時は6万人前後まで落ち込んだといいますが、元渕江(もとふちえ)公園と共に運営が指定管理となった2014年4月からイベントや企画展示の見直しを進め、徐々に人が戻っていきました。新型コロナウイルス感染症の流行前は来園者の大半を親子が占めていましたが、収束後、SNS(ソーシャルネットワーキング)での発信に力を入れると、20~30代の生き物好きにすそ野が広がったといいます。

同園の魅力を園長の荒牧遼太郎さんに伺うと「規模は小さいですが、昆虫から哺乳類まで様々な種類がいて、他の施設と比較すると解説スタッフが多い点が強みです。環境教育や種の保存にも力を入れています」と語ります。

また、年間でのおすすめのイベントは5月下旬~6月上旬の「ホタルの夕べ」。今年で40周年を迎え、夜闇に飛翔する小さな幾筋もの光は幻想的で、感動するといいます。元々、高度経済成長期に姿を消したホタルの保全が園の開園につながった経緯があり、地元民のホタルへの想いも感じられます。

最後に。生き物たちの可愛さ、面白さもさることながら、職員のアイデアや苦労、感謝を特に感じた取材でした。生き物を育てる責任、チームで連携して多くの個体を管理すること、来園者への見せ方・気配りなど、24時間365日ずっと生き物と対峙している凄さや愛を感じました。

年間のイベント数は圧巻の3,120回、多彩なオリジナルグッズも魅力的で、必ずや心を射止めてくる生き物との出会いがあることでしょう。

開設年月日

1993年

面積

7,200 m2

住所

足立区保木間二丁目17番1号(元渕江公園内)

開館時間

2月~10月 9:30~17:00

11月~1月 9:30~16:30

足立区が定める夏休み期間中 9:30~17:30

休館日

月曜日(休日及び都民の日(10月1日)は開園し、翌平日に休園)、年末年始(12月29日〜1月3日)

入園料

大人(高校生以上) 300円

小人(小中学生) 150円

アクセス

竹ノ塚駅の東口から徒歩約20分(1.5km)

運営

体験型いきものパークマネジメント