【第92回】大井埠頭の地先に誕生した生きものたちのオアシスを守り、貴重な自然を未来に残す(大田区、東京都立東京港野鳥公園)

2018.01.16

巨大なコンテナ船が横付けされる大井埠頭の南に、ぽつんと小さな緑の浮島のように東京港野鳥公園がある。高度経済成長期に造成された埋立地が野鳥公園として整備され、今では渡り性水鳥の重要な生息地として国際的にも認められるようになった。東京都港湾局の海上公園のひとつで、指定管理者である「東京港野鳥公園グループ(東京港埠頭株式会社、日本野鳥の会)」が「NPO法人東京港グリーンボランティア」と「東京港野鳥公園ボランティアガイド」の協力のもとに管理運営している。

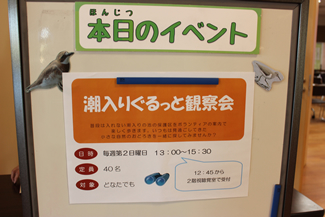

公園で開かれるイベントのひとつ「潮入りぐるっと観察会」に参加して、都会のまん中で多様な生きものを育む公園の姿を紹介する。

毎月第2日曜日の午後、雨が降っても必ず開催している、「潮入りぐるっと観察会」

潮入りぐるっと観察会は、開園以来、毎月1回、第2日曜日の午後に必ず、雨が降っても開催しているという。観察会のガイドを務めるNPO法人東京港グリーンボランティア理事の田中良平さんとともに、観察会の集合場所となるネイチャーセンターへと向かった。

公園の中の道は照葉樹を中心にした樹木に囲まれていて、外の喧噪がうそのようだ。

「雨が降ってもお客さんがくるので、観察会は開いています。野鳥を観察するのがいちばんむずかしいので、野鳥だけではなく、植物や昆虫なども観察します。今日は上げ潮で残念ながら干潟の生きものがあまり見られませんが、干潮時には干潟の生きものもたくさん見られますよ」と田中さん。

観察会の前に、ネイチャーセンターの視聴覚室で、この日のスケジュールと注意事項の説明を受けた後、双眼鏡の使い方を習ってから、外に出て観察会がスタートした。

この観察会は、ふだんは保護区域になっていて立ち入ることができない前浜干潟などにも入れるせいか来園者に人気があり、いつも定員の40人を超える人々が集まるという。この日も50人以上が参加していた。

普段は立ち入ることができない前浜干潟を歩いて、干潟の自然を体験する

観察会は潮入り池の横を通り前浜干潟に出て干潟を観察、そのあと東淡水池の横を通ってネイチャーセンターに戻るというコースで、およそ1時間半。

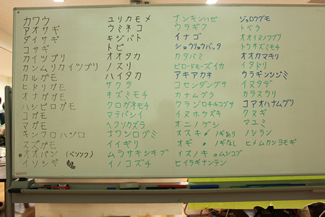

ネイチャーセンター前の砂利道を歩きながら、さっそく周囲の草や木を中心に名前や利用方法などの説明を聞く。参加者も実際に手に取ったり匂いをかいだりと思い思いに観察している。この日はオオバンなどの水鳥を中心に20種類の鳥類のほか、オオカマキリやアキアカネなどの昆虫、カラスウリやナンキンハゼなど植物も数多く見られた。

子どもたちはバッタをつかまえて歓声をあげたり、やぶの中をのぞき込んだりしている。

マテバシイやスダジイの実を拾って食べたり、中の虫が羽化して空洞になったイスノキの虫こぶを笛にして吹いたりと、大人も子どもたちもふだんできない経験をしてうれしそうだ。

潮入りぐるっと観察会では、普段は施錠されていて立ち入ることができない保護エリアの柵内に入って観察する。

干潟では、石についたフジツボやマガキを観察した。あいにく干潟の拡張工事中で、しかも大潮のためほとんど海水の下になっていたが、ふだんは広い干潟でカニやフナムシ、ホンビノスガイやフジツボなどの生きものたちを観察できるという。

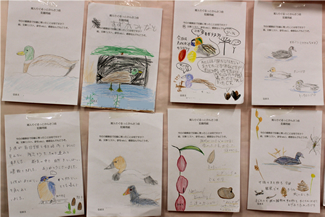

観察会の最後は、ネイチャーセンターに戻り、全員に小さな紙が渡されて感想を書く。小さな子どもたちは絵を描いたりしていた。

「皆さん思ったことを積極的に書いてくれますよ。感想を書いた紙はどんな観察会だったのか見ていただくためにネイチャーセンターの中に張りだしていますが、参加者の感想を読んで共感してもらえるようで、来園者に好評です」と田中さんが説明してくださった。

絶滅危惧種コアジサシが繁殖しはじめたことをきっかけに、野鳥公園がつくられる ──東京港野鳥公園のあゆみ──

観察会の間、上空には轟音を響かせる航空機がひっきりなしに飛んでいた。

地図を見ると、公園の南東に羽田空港がある。北には環状七号線が、西には湾岸道路が通り、巨大なトラックが爆音を立てて走っている。南は東京都中央卸売市場大田市場、水路をはさんだ東は巨大な物流センターや倉庫が建ち並ぶ。

この公園は都心の、物流のまっただ中につくられているのだ。

しかし、昭和の初めまで、あたり一帯は遠浅の海であった。江戸時代から豊かな漁場として知られ、海苔の養殖も盛んだった。その豊かな干潟や浅瀬が、経済成長とともに埋め立てられてすっかり姿を変えたのだ。

公園の場所は、昭和39(1964)年の東京オリンピックの後に埋立が始まり、昭和50年代まで土砂などを積んだトラックが行き交っていた。

埋立が終わると造成地の地盤が落ちついて建物が建てられるようになるのを待つのだが、その間に、静かになった埋立地には草が生え、池ができて魚やカニ、昆虫などがすみはじめた。すると、餌を求めて野鳥たちが集まり、野鳥の姿を求めて人々が集まるようになった。

ボランティアグループの田中さんたちは、現在の西淡水池あたりに池ができて鳥が来始めたころから、ここで自然観察を始めたそうである。

その後、埋立地でコアジサシなど貴重な渡り鳥が営巣していることが確認され、渡り鳥の中継地・生息地としての東京湾の重要性が知られるようになった。これをきっかけに、地元の人たちの働きかけもあり、東京都はここを野鳥保護区として整備することを決定。昭和53(1978)年、大井第7埠頭公園が完成し、平成元年(1989)には、公園面積を現在の24.9ヘクタールに拡大、東京港野鳥公園としてオープンした。

平成12年には、渡り性水鳥とその生息地を保全することを目的にした「東アジア・オーストラリア地域フライウェイ・パートナーシップ」の参加湿地となり、シギ・チドリ類の重要な生息地であることが国際的にも認められている。

シギ・チドリ類だけでなく、比較的珍しいカンムリカイツブリのような冬鳥の飛来地でもあり、オオタカやハイタカなどの猛禽類も小鳥たちをねらってここにやってくる。

子どもにも大人にも自然に触れる貴重な場を提供

高度経済成長期には、干潟や河原、原っぱのような場所は、ほとんど何も生産しない無駄な土地だと考えられ、開発の対象とされてきた。

しかし、現在では干潟の生きものやヨシ原が水質の浄化に大きな役割を果たしていることが知られている。アサリやカキ、ゴカイなどの動物が水中の有機物を分解して吸収し、その動物が体外に出したチッ素などをアマモやノリなどの海草や海藻が吸収して生長する。

生きものによる物質の循環が水質を浄化し、同時に人を含めた生きものを育む環境を守っているのである※1。観察会では干潟のマガキが海水をきれいにしているところを実験で見せることもあるという。

公園の西淡水池のある一角では森や林の生きものを観察することができる。田んぼと畑もあり、田んぼを使った米づくり体験も行われていて、参加者が抽選になるほど人気があるという。観察会に同行していたボランティアの方は、

「今は親も米づくりなどを経験していないので、いろいろ体験させたいと子どもを連れてこられる方が多いですね」と話してくださった。

この日の観察会には、足元もおぼつかないような幼い子どもたちもたくさん参加していた。小さな男の子が、オオカマキリを手に乗せたまま小走りに歩いて行く。お母さんに話を伺うと、ふだん自然に触れることが少ないので、自然に触れさせてやりたいと思って連れてきたという。

ボーイスカウトの活動で大田区大森から来たという若いお母さんは、

「潮入りの観察会は今日が始めてですが、西淡水池にはよくきて、トンボやカエルをつかまえたりしています。子どもたちに思いきり走りまわらせてやりたいので、こういう場所はうれしいですね」という。

野鳥公園の整備事業は、埋立と開発によって一度は失われかけた自然を保護区の設定でかろうじてつなぎとめようとするものだが、同時に、都会で暮らす人々に自然に触れる憩い場をもたらすことにもつながっている。

また、豊かな自然に触れて大らかに育ってほしいと願う都会暮らしの親たちにとっては、自然に触れるチャンスを子どもたちに与えてやれる貴重な場所なのである。

子たちの未来に豊かな自然を残してやりたい、そんな人々の願いを形にするため、東京港野鳥公園の挑戦は続く。