【第94回】駒場野公園の自然を、子どもたちの感性や情操を育む原体験の場として、守り伝えたい(目黒区、駒場野公園自然クラブ)

2018.02.13

目黒区の北西端、最寄り駅は渋谷駅から井の頭線で2駅目の「駒場東大前駅」、駅から徒歩1分という大都会の真ん中に駒場野公園という3.9ヘクタールの小さい公園がある。この公園を舞台に活動する駒場野自然クラブは、自然を通して子どもたちの感性や情操を育むことをめざしている。

活動内容は、生きもの観察から炭焼き、木こり体験、サバイバル体験など非常に多彩で、公園の自然を楽しめるメニューが並ぶ。その中から「自然の恵みを楽しもう~駒場野公園七草さがし~」に参加して、活動の様子を紹介する。

都会の真ん中に明治時代の里山の姿を残す公園 ―駒場野公園の由来―

江戸時代、目黒区一帯は畑や田んぼが広がる農村地帯だった。その中で、駒場野は将軍家の御鷹場の1つにされていたことから、キジなどの野鳥やウサギなどがすめるように高い笹が茂りところどころに松林がある広い原野になっていた。

明治時代になって、群馬の農民だった船津伝次平が荒れ地だった駒場野を開拓して水田や畑をつくったという。

明治11(1878)年に駒場農学校が開かれると、明治14(1881)年にはドイツ人のオスカー・ケルネルが農芸化学の教師として着任する。ケルネルは、ここの水田で土壌や稲作用の肥料の研究などを行い、多くの成果を収めた。その業績から、ここは「農学発祥の地」とされている※1。

※クリックで拡大表示します

駒場野公園の中に残された水田は、ケルネルが実験や実習を行った場所であり、「ケルネル田んぼ」と愛称で呼ばれ、現在も筑波大学附属駒場中学・高等学校の生徒たちが稲作を行っている。

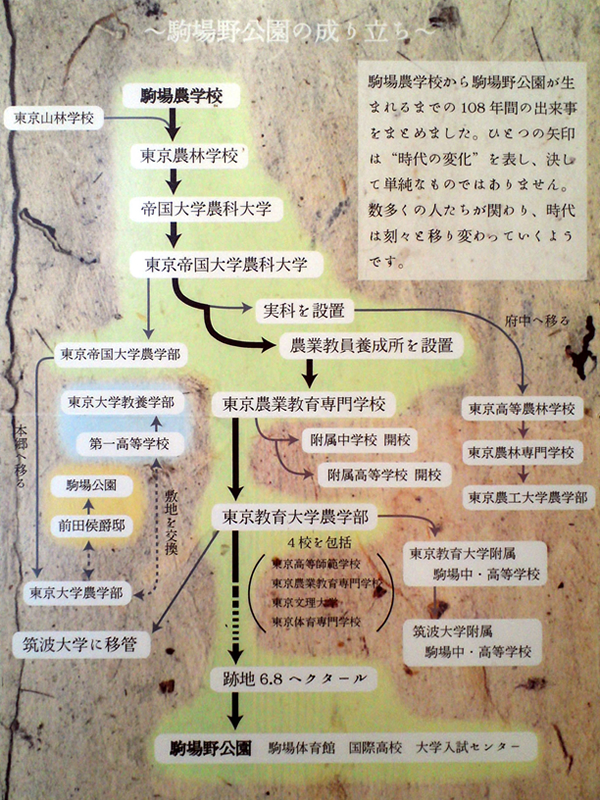

駒場農学校は約100年の間に東京農林学校、帝国大学農科大学、東京帝国大学農科大学など何度か名称を変えて、現在は東京大学農学部となったが、東京帝国大学農科大学に併設された農業教員養成所が東京農業教育専門学校を経て東京教育大学農学部となり、昭和53(1978)年の筑波学園都市移転に伴って閉学したことから、残された敷地の一部が駒場野公園として利用されることになったのだという。

駒場野公園は、こうして昭和61(1986)年にオープンしたが、国立大学の敷地であったことが幸いして、明治時代の里山をしのぶ自然が残されている。

園内には水田のほか、果樹園や野草園、バードサンクチュアリ、駒場体育館やテニスコート、デイキャンプ広場などがあり、大人も子どもも楽しめる公園になっている。

ケルネル田んぼで七草さがし

駒場野自然クラブの活動日は、毎月第1・第3日曜日。1月の第1日曜日は7日で、ちょうど人日(じんじつ)の節句に当たっていた。古来、春の七草や餅などを具材にした塩味のおかゆ(七草がゆ)を食べて、一年間の無病息災を願うとされてきた、日本の伝統行事だ。

この日の活動は、「自然の恵みを楽しもう~駒場野公園七草さがし~」。公園の入り口にある自然観察舎におじゃまして、飼育されているクサガメやヤゴなどを見ながら待っていると、活動が始まる朝10時ごろ、参加者が次々とやってきた。

最初に、倉岡さんからこの日の活動内容と注意点、安全管理についてのお話があった。その後、七草さがしに出かける前に、この日の案内役を務める野の花クラブの瀬戸由紀子さんから七草の説明を聞く。

「春の七草、言えるかな」という問いかけに、女の子が手を挙げて、「せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろ」と数え上げてくれた。野の花クラブのメンバーが前もって摘んできた七草を見せながら、それぞれの特徴を説明してくれた。

七草はケルネル田んぼの畦などでさがすのだが、ごぎょう(ハハコグサ)やほとけのざ(コオニタビラコ)は、この付近では見られなくなっているという。見本として摘んできたものも、コオニタビラコではなくオニタビラコだった。また、ごぎょうと呼ばれているハハコグサは、この近辺ではほとんど姿を消し、同じキク科で北アメリカ原産の帰化植物であるチチコグサモドキが多くなっているという。

都内の公園では、海外から日本に入ってきた帰化植物が目立ち、日本の在来種は少なくなってしまったが、明治の面影が残る駒場野公園でも、生えている植物は少しずつ変化しているようだ。

説明を聞いた後、雑木林の横の道を下ってケルネル田んぼへ降り、七草さがしが始まった。あぜや田の中に生えているハコベやナズナ、セリなどは小さな子どもでも見つけやすい。野の花クラブのメンバーに名前を聞いて1つ1つ確かめながら摘んでいる親子もいる。

土手にあったショカツサイの若葉も摘んだ。ダイコンと同じアブラナ科なので、すずしろ(ダイコン)の代わりにするという。

日当たりのよい土手にはクコが生えていて、真っ赤に熟した実をつけていた。生の実は苦くて食べられないが、乾燥させると生薬となる。クコの若葉も食べられるので、七草といっしょにおかゆに入れるとのことで、きれいなところを選んでこれも摘んだ。

1時間ほどかけてケルネル田んぼのまわりを歩き、セリの香りをかいだり、ナズナをさがしたりして参加者は思い思いに摘み草を楽しんでいるようだった。

昔は、東京都内でも若菜摘みを楽しむことができたのだろう。

そんなのんびりした時間を楽しめるのも、田んぼというのどかな風景が残る公園ならではだろう。

皆の健康を祈り、春の七草でおかゆをつくる

若菜摘みを終えたら、公園の中にあるデイキャンプ広場に集まり、七草がゆづくりに取りかかる。

まずは、摘んできた若葉をテーブルに広げ、1つずつ名前を確かめながら、種類ごとに分けていく。この日の収穫は例年に比べて少ないそうだ。

テーブルのまわりを囲んだ子どもたちも「これなに?」、「これは?」と聞きながら自分の摘んできた若葉を仕分けていく。その後、大人たちの手で、ごみなどを取りのぞいて水洗いしたら、沸騰した湯に入れ、湯通ししてあくを抜く。

あく抜きの後、野の花クラブの瀬戸さんが、

「ここが今日の最も大切な作業です。七草がゆをつくるときには歌を歌いながら、湯通しした若葉を刻みます。この作業は、皆の健康を祈る神聖な儀式なのですよ」と言いながら、

「七草なずな 唐土の鳥が 渡らぬ前に 引き寄せ かき寄せ トントントン トントントン トントントントントントントン」と、七草がゆの歌を教えてくださった。「トントントン」と唱えるときに、包丁でゆでた若葉を刻むのだという。

子どもたちが中心になって、皆で歌いながら刻んでいく。こんな素朴な風景が、昔はどこの家庭でも見られたのだろうか。思わず、折々の行事の意味も忘れがちな慌ただしい日常を振り返る。

おかゆが炊きあがったら、刻んだ若葉と塩、餅を入れて七草がゆができあがった。あとは揃って皆でおかゆをいただく。小さな子どもたちも、2杯、3杯とおかわりしておいしそうに食べていた。

ハロウィーンやクリスマス、街のライトアップといった華やかな行事もいいけれど、歌を歌いながら皆の健康を祈って七草を刻み、皆で揃っておかゆをいただくのもいい。日本の伝統的な行事も大事にしたいと素直に思えるひとときだった。

駒場野公園の自然を舞台に、多彩な活動を展開し、子どもたちの情操を育む

駒場野自然クラブは、昭和61年の公園のオープンと同時に活動を始めたという。すでに32年の歴史がある。その最初からメンバーとして活動してきたリーダーの麻生敬さんは、

「小さいころに参加していた子どもたちの中には、今、大学生になっていて、ときどきやってくる子もいますよ」と話してくださった。

駒場野公園を舞台に活動しているグループは、自然クラブのほかに、公園内にある「野草園」をおもに管理している野の花クラブ、ヘイケボタルの幼虫の世話やロックガーデンの手入れをしている駒場野ホタルの会、スミレの調査や雑木林の手入れなどをしている森のみどり人、家庭から出る生ごみの堆肥化に取り組んでいるこまばリボンクラブなどがある。

自然クラブのほかは、徐々にサークルとして結成されてきたものだということで、現在はそれぞれのグループが連携を取り合って活動しているという。七草さがしでは、自然クラブと野の花クラブが連携していた。

野鳥の巣箱づくりや巣箱かけ、巣箱の中身調べなどもしている。目黒区の担当者の白取温子さんは、

「昨年は取りつけた巣のうちの5個の巣箱が利用されていました。猛禽のツミが公園内で繁殖した年は巣箱の利用も少なかったのですが、毎年5個くらいの巣箱が利用されているようです。シジュウカラが多いですね」と説明してくださった。

駒場野自然クラブの1年間の活動計画を見てみると、草刈りや炭焼き、木こり体験など雑木林の管理作業もあれば、お茶摘みや野いちご摘み、七草さがし、キノコ発見隊など里山の恵みを生かしたプログラムなども並び、実に多彩だ。子どもたちに伝統を伝えたいという自然クラブの思いがわかる。

この日も午後からは、お正月クラフトとしてムクロジの実を使って羽根突きの羽をつくり、羽根突き大会をするという。

自然と遊ぶことが自然を愛する心を育み、植物や動物など生きものを身近に感じることで大人も子どもも感性はさらに豊かになるだろう。

自然を通じて、感性や情操を育みたいという駒場野自然クラブの活動がこれからも長く続くことを祈りたい。