【第90回】メカイづくりでシノダケを利用して篠竹の増殖を防ぎ、山里の耕地を守る(里山農業クラブ)

2017.11.27

八王子市堀之内に拠点をおく「里山農業クラブ」では、シノと呼ばれる篠竹を使った「メカイ」という六つ目編みの籠や笊づくりの保存・普及に取り組んでいる。メカイという伝統的な籠づくりを学ぶ人たちに、里山農業とメカイづくりの結びつきについてお聞きした。

シノの茎(稈

)の表皮をはいでメカイ籠を編む

里山農業クラブのメカイづくりは、材料となるシノの切り旬を迎える10月に始まり4月まで毎週1回行われていると聞いて、10月中旬のある日、メンバーが集まる古い養蚕小屋を訪ねた。

この日集まったのは、里山農業クラブ代表の塩谷暢生さんと奥様をはじめ、12人ほど。皆さん、短く切ったシノを手にしている。

「これはシノとかシノダケといいますが、正式名称はアズマネザサという、笹の仲間です。このシノを使って編む籠や笊をメカイといいます。昔は南多摩地域で盛んにつくっていましたが、今はすっかり廃れてしまいました」と、塩谷さんが説明してくださった。

アズマネザサは、東日本の低い山や丘陵地帯でふつうに生えている篠竹の一種で、「竹の皮」とも呼ばれる鞘に毛がなくなめらかなのが特徴である。地中を横にはう地下茎があり、地下茎の節から新しい芽が出て増える。

塩谷さんの説明によると、メカイづくりに使うシノはその年に生えたものでなければだめだという。6月頃に生えたタケノコは10~11月頃にはしっかり熟してくるので、材料のシノは10月頃から翌年の3月くらいまで切る。その年に生えたシノは茎(稈という)が緑色で、節のところに白い鞘がついたままなので、それを目安に選んで切り取る。メカイづくりには茎の太さが箸や鉛筆程度(直径6~7ミリ)のものを、縁を巻くときにはできるだけ太くて長いシノ(長さ4~5メートルあればベスト)を使うという。

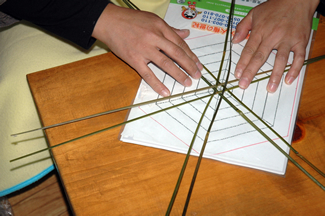

切り取った茎は、専用のヘネへギ包丁を使って4つ割あるいは6つ割にしたあと、表皮を薄くはがしていく。はがすことを「へぐ」といい、へいだ表皮は「ヘネ」とか「ヒネ」と呼び、これがメカイの材料となる。

作業の進め方

集まった皆さんは、折りたたみ式の踏み台をいすにして車座になり、思い思いの作業にとりかかっている。シノを割る人あり、ヘネをへぐ人あり、ヘネを編んでメカイをつくる人あり、作業の熟練度もまちまちのようだ。

「ここでのメカイづくりは材料のシノを切ってきて、ヘネをへぐところから始まります。準備された材料(ヘネ)を編むのは、上手下手は別にして小学生でもできます。しかし、きれいにそろったヘネをつくることがむずかしいのです。鉈などの刃物を使用するため危険も伴います。竹林から力竹用の太い竹を切ってきて、竹ベネをつくる力仕事も必要です。この技術が伝わらなかったために、ほかの地域ではメカイづくりがすっかり廃れてしまいました」と塩谷さんはおっしゃる。

ヘネへギは、割った茎の端を斜めに削いで切り口に包丁を当て表皮と肉の間に切れ目を入れたら、そのまま表皮を引っぱって薄くはがしていく。作業を見ていると、確かに太さや厚みがきれいにそろったヘネをつくるのはむずかしそうだ。とくに節の部分で折れやすく、長いヘネをつくるのは熟練がいるようである。

この日が2回目の参加だという若い女性はひたすらシノを4つに割る作業をしていた。ここでも節を上手に割るのに苦労している。と、となりで昭和6(1931)年生まれの平方勝次さんが割って見せてくれた。物心つく前からメカイづくりを手伝っていたという平方さんの手にかかると、シノはシャリッシャリッシャリッと小気味良い音を響かせて、鮮やかに割れていく。

にぎやかに楽しそうに会話を交わしながら、メカイづくりが進む。

昔は、中平(チュウヒラ)や大平(オオヒラ)と呼ぶメカイは60枚が売り買いの単位で、これを縄で一つにくくったものを「ヒトッコレ」といって売りに出したという。今年は、11月初めに由木中央市民センターで開かれるお祭りに「ヒトッコレ」出す予定で、それを目標に作業をしているのである。

秋の終わりから冬、一家総出の夜なべ仕事でつくるメカイは、農家の貴重な現金収入源だった

南多摩地域のメカイづくりは江戸時代の終わり頃から行われていたと伝えられている。『多摩市の民俗※1』によると、八王子市小比企町の磯沼家文書には、天保14(1843)年当時、由井村(現在の八王子市宇津貫町)にメカイづくりで生計を立てる農家が5軒あったと記録されている。

メカイづくりは一家総出で行われ、女性が材料のヘネづくりと底から胴を編むまでを行い、縁を巻いたりマダケやモウソウチクでつくった竹ベネ(力竹)を底から縁に差しこんだりする力仕事は男性が受け持った。農閑期の秋の終わりから冬にかけて、昼間は薪とりや落ち葉掻きなど外の仕事をし、夜になると囲炉裏や火鉢を囲んで一家総出で作業にかかったという。

「昔は家族全部でやっていたから、物心つく前から手伝っていて、小学校に行く前には皮をはぐ仕事が何となく始まっていました。早く寝たいけれど、筋を入れて60個、ヒトッコレつくらないとおしまいにならないので、子どもだけ先には寝られないのです。尻っかがりという底の縁を補強する作業は子どもの仕事で、細いヘネで2重に巻きつけていくのですが、12月になって忙しくなると2回巻くのをやめて1回にしてしまったり、そんなこともやりました」と平方さんが話してくださった。

小作農だった平方さんの家では、お米をつくっていたものの、収穫の三分の二を小作年貢に納めるため、残りだけではやりくりできず、メカイづくりは大切な収入源だったのだという。

「昔は競争でシノを取ったから、山にシノがなくなってしまうのです。ずいぶんあちこちにシノ切りに行きました。共有地の山で切るのだけれど、10キロメートルくらいの距離は普通にリヤカーを引いて歩いて取りに行きました。暗くなるまで取っていて、帰ってくるときは夜だったり。一大産業でした」と平方さん。

由井村で始まったメカイづくりは、由木村(現在の八王子市東中野や堀之内)で改良が加えられ、作業を覚えた女性たちの嫁入りによって周辺の地域へと広がり、多摩村(現在の多摩市)では慶応元年(1865年)頃、稲城村(現在の稲城市)では大正時代後期、柿生村(現在の川崎市麻生区)では昭和時代初期からメカイづくりが行われていた。

こうして農家の生計を支えたメカイづくりだが、昭和30年代に、石油製品でつくられた籠や笊などが登場するとたちまち衰退してしまい、それとともにシノを利用することも忘れられてしまった。

畑が篠竹に呑み込まれる! ──シノをメカイづくりに利用して耕地を守る──

塩谷さんたち里山農業クラブが活動をはじめたのは平成12(2000)年。谷戸田※2を再生して米づくりをしたり、「田んぼの学校」を開いて子どもたちに体験の場を提供したり、農産物の普及のためにお祭りに参加して野菜を販売したりとさまざまな活動をしている。

メカイの保存・普及活動は里山を荒らすシノの活用と、地域の民俗伝統技能の継承が目的で、自分たちでメカイづくりを習って実践したり、公民館や郷土資料館などで開かれる講習会でメカイづくりを教えたりしている。できたメカイは祭りやバザーなどで販売し、収益は会の活動費の一部になっているという。

メカイづくりの技術を持っている人たちが年々少なくなり、伝承が必要なことから始めたというが、ほかにもう一つ深刻な問題があった。それは、耕作放棄された畑にシノが侵入してやぶになってしまうこと。耕地がなくなることに危機感を抱いたのである。

秋雨前線が遠のき、すっきりと青空が広がった11月のある日、里山農業クラブの活動拠点である谷戸に案内していただいた。メカイの材料となるシノを切る場所でもある。

八王子市域でも山に近づくにつれて耕作放棄された田畑が目につくようになる。幹線から外れて細くても市道だという道に入り、2、3分走ると稲をかけた稲架(はさ:由木地区ではかけ干しという)のある田んぼがあった。里山農業クラブの田んぼである。田んぼの横に少し広い草地があり、車は草地に入って止まった。ここもかつては畑だったという。草地の向こうはシノのやぶが続いている。

塩谷さんのお話では、以前は、車を止めた場所までシノのやぶにおおわれていたのだが、メカイのためにシノを切ることを続けて十数年、ようやく今の位置まで後退させたという。やぶの中を覗いてみると一面にシノが生え、6~7メートルにも伸びたシノに遮られて光が届かず、立ち枯れたシノが折り重なって、シノ以外には生きものの気配のない暗い闇が広がっていた。

雑木林の林床にもシノは生えるが、木の陰になっているため高さはせいぜい2メートルくらいにしかならない。日当たりのよい畑地に侵入したシノは強い生命力でどんどん耕地を呑みこんでしまう。まるで「自然の驚異」のようだ。

農林水産省によると、日本の農地は昭和36年の608万6千haをピークにして年々減り続け、平成27年には449万6千ha※3。減少の最大の原因は宅地化だが、耕地を持ちながら農業を営んでいない非農家の増加も一因だ。年々広がる耕作放棄地のうち、「荒廃農地」は27万6千ha(平成26年)。荒廃農地とは、「通常の農作業では作物の栽培が客観的に不可能となっている農地」と定義されている。先祖代々守り続けてきた農地を「荒廃農地」にしてしまうのは、自然の驚異などではなく、別の力学が働いている。

「農なくして里山なし」と主張する里山農業クラブは、環境にやさしい自然循環型農業の実践により里山と農業を守ることをめざしている。シノを根こそぎに駆除することだけが目的ではない。あくまでも自然のものを活用しながら農業をし、生活をすることが大切なのだ。だからこそ、メカイづくりの保存・普及活動は里山農業クラブの大切な活動なのである。さらに国の文化財指定(選択無形民俗文化財・民俗技術)という大きな目標も掲げているという。

民俗伝統技能の継承とともに、大切な耕地を守ることにつながるメカイづくり活動がさらに活発になるように応援したい。