【第80回】柿の実を採って獣害対策にするとともに、山と里の関係について考える(山のふるさと村の干し柿づくり体験)

2017.01.16

ぷっくり太った渋柿の皮を剥く、干柿作り体験

JR青梅線の終着駅、奥多摩駅前から奥多摩湖(小河内ダム)の北岸を通る青梅街道沿いに山梨県との県境近くまで車で走る。南岸に渡って、湖沿いの奥多摩周遊道路をしばらく行くと、東京都が管理する東京都立奥多摩湖畔公園の山のふるさと村に到着する。園内には、ビジターセンターやクラフトセンター、レストランなどが整備され、自然散策路(ネイチャートレイル)も設置されているほか、テントやログケビン泊のできるキャンプ宿泊施設も併設している。

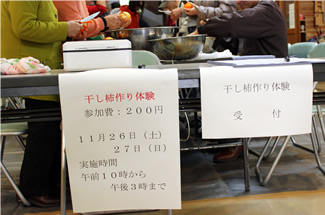

駐車場に車を停めて、目の前に建つクラフトセンターに足を踏み入れると、入り口ホールに置かれた机の前にはすでに大勢の人たちが集まっていた。11月末の週末の2日間にわたって開催された、毎年恒例の干し柿づくり体験だ。

入り口で名簿に記名して、参加料の200円を支払い、まずは手を洗ってアルコールで消毒をすると、ぷっくりと丸々太った柿10個を入れたボウルが渡され、机の前へといざなわれる。

「いいですか、まずやり方を説明させていただきます」

講師役は、地元在住の清水清(しみずきよし)さん。上から読んでも下から読んでも同じ名前だと、ニヤリと笑う。普段はキャンプ場に勤めているが、この干し柿づくりの指導をするようになって10数年が経つ。ボウルから柿を1つ取り出して、剥き方について説明をする。

「まずはヘタのまわりを、中に折り返すように曲げて、ちぎり取ってください」

乾燥したヘタは、折り返すとパキリと折れて簡単にちぎり取ることができる。ヘタの下の皮を包丁で平らに一周切り取ったら、そのまま包丁で剥いていってもよいが、子どもでも皮剥きができるようにとピーラーも用意している。ピーラーで剥く場合、もう一周分、面取りをしてやるとピーラーが引っかからず剥きやすくなるという。

「ここまで剥いたら、この後はピーラーでスーッと剥いていきます。これなら子どもさんでもきれいに剥けます。一つ気を付けてほしいのは、皮を残さないできれいに剥くこと。ただし、あまり厚く剥くと身が細って、もったいないですよ」

説明しながら、清水さんはスルスルと皮を剥いていく。

皮が剥けたら、きれいなボウルに移し入れていく。1人10個ずつの柿すべてを同じように剥いていく。

「10個で200円。安いでしょう。皮を剥いた柿は、紐までつけてお持ち帰りしてもらいます。この柿は百目柿という種類で、実1つの重さが百匁(ひゃくもんめ)=約375グラムにもなります。“ひゃくもんめ”が訛って“ひゃくめ”と呼ばれるようになったと言われます。この柿はそこまで大きくはないと思いますが、売っている柿だと、1つで150円か200円もしますよ」

持ち帰った柿は、帰宅後、軒下の日当たりのよいところに干して、完成させる。食べられるようになるまでは25日から1か月ほど。きちんと日に当てることが大事だと清水さんは言う。風通りがよく、雨に当たらない場所がベストだ。

干し柿の完成へ

皮を剥き終わったら、紐の縒り(より)をほぐして隙間をあけて、そこにT字型に残した枝先を差し込んでいく。

「最初、紐の端を30センチほど残して、紐の縒り(より)を解して広げて、そこに枝を通すのね。そうして両側から紐をきゅっと引っ張って、抜けないように絞り込むんです。あとはぶつからないくらいの間隔──10センチほど──でまた次の柿を吊るして、10個をまとめて吊り下げるように数珠つなぎにしていきます。ぶつかるくらいになると風が通らないので、ぶつからないくらいの間隔にしてください」

紐1本に柿10個を吊るしていくと、最後に紐の末端があまるので、物干しなどに縛って吊るすことができる。

クラフトセンターの入り口には、講師役の清水さんが前日に見本として剥いた柿が吊るしてある。一日経っただけで少し黒ずんだ色になるが、さらに日増しに茶色くなっていく。それと同時に、萎んでいく。

ヘタが取れてしまった柿は、実の真ん中から竹串を刺して、串の両側に糸を結んで吊るせばよい。もしくは、薄く切って、並べて干すと食べられるようになる。

一方、つぶれて柔らかくなった柿は、干し柿には向かない。ただ、熟すにしたがって渋成分が抜けて、甘くなって食べられるようになる。この地域では『ずくし』と呼んでいると清水さんは言う。実に美味だが、食べ時の見極めが難しく、保管もきかない。

「柿は、小学校の頃から木に登って食べていました。私が子どもの頃は、山の中だからお菓子なんかもない頃で、干し柿は貴重なおやつでした。3月~4月頃まで保管しておいて食べました。生のままでは渋くてとても食べられませんが、干すことで甘くなるのです。昔の人はよく考えたものですね。皮も食べました。剥いた皮をね、梅干しを干すザルのようなものに入れて、1週間くらい干すと、甘みが出てくるんです。それでそのまま食べる。これもおやつ替わりです」

作業のかたわら、清水さんが子どもの頃の思い出を振り返りながら話してくれた。

奥多摩周辺では、皮を剥いたらそのまま干しているが、都心部など気候が暖かい地域では青カビが発生してうまくいかないこともあったという。

「これ、都市部に住んでいる人の経験談なのですが、持ち帰ったら、紐につけたまま鍋にヒタヒタのお湯を沸かして、ザブンと浸けて殺菌すると、カビが生えずにきれいな干し柿ができると言います。私たち、この辺の人間はそんなことはしません、気候が違いますから。干し柿を作るのは、寒いところがいいんですね。あまり暖かいところだと青カビが出るんですよ。ぜひ試してみてください」

お湯は、沸騰させた鍋で3~5秒ほど湯通しすればよい。家族で参加して、複数セットある場合、10個入れたらお湯も冷めてくるので、一度沸かし直してから次の10個を入れる。湯通しするようになって以来、カビが発生することもなくなったという。

「干してから10日から2週間くらいしたら、柿を揉んでください。最初はこりこり固いけど、毎日揉むとだんだんふにゃふにゃになります。無理すると中身が飛び出てしまいますから、注意してください。柔らかくなってきたら、その頃に割って食べると、もう甘くなっています」

ただ、こうしてできた柿は、本当の干し柿ではない。毎日揉んでいくと、水分が飛んで、逆にだんだん固く締まっていく。ちょうど1か月ほど干したあと、紐から外して箱に入れ、平べったく薄く、形を整えて保管すると白い粉が吹いてくる。そうなるのが本当の干し柿だという。

奥多摩の自然を取り巻く野生動物たちの問題について知ってもらうのも、大事な目的の一つ

ここ、山のふるさと村は、東京都の公園であると同時に、秩父多摩甲斐国立公園の一角にも含まれる。施設のある周辺だけでなく、まわりの山も含めて面積約32ヘクタールの広大な敷地だ。すべて歩こうとすると4時間ほどの総延長になる複数の自然散策路(ネイチャートレイル)も整備されている。施設の脇を流れるサイグチ沢は、奥多摩湖にそそぎ込んだあと多摩川になり、やがて東京湾へと流れ込む。その川の始まりのような場所にある自然公園だ。

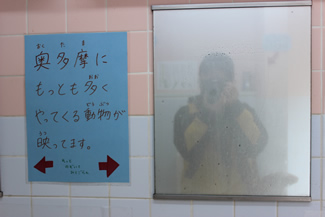

東京都に位置する公園だが、よい意味で、“東京”のイメージにはそぐわないくらいさまざまな哺乳類が生息している。

種数でいうと全30種ほど生息していて、よく知られている哺乳類としてあがってくるような種はほとんどいる。例えば、大型動物では、ツキノワグマ、カモシカ、シカ、イノシシ、サルの5種類が全部そろっている地域は、日本中を探してもそれほど多いわけではない。九州ではツキノワグマが絶滅しているし、ニホンザルの北限は青森県の下北半島で、北海道にはいない。本州でも雪深い地域にはイノシシが生息していない。

小型の哺乳類では、天然記念物のヤマネも生息している。ネズミとよく似ているが、尻尾にもフサフサ毛が生えているのが特徴。冬にケビンサイトに泊まると、靴箱の中で冬眠しているのに遭遇することもあるという。

そんな数多くの哺乳類が生息しているこの地に、かつて生息していた、もう一つの哺乳類があるという。クラフトセンターの向かいに建つビジターセンターのインタープリター、菅原遊(すがわらゆう)さんが、そんな謎かけをするように話をする。

「実は、かつて奥多摩湖ができる前には、ここにも人が住んでいました。100年前には、家が何軒も並んでいたのです。1957年に奥多摩湖ができたことで他の地域に移り住んだのですが、今でも当時の面影が園内のいたるところに残されています」

園内の道沿いにはところどころで石碑が見られるし、キャンプ場の奥には加茂神社という神社がまつられている。かつてはお蚕を生業にしていたこともあって、園内のいろいろなところに桑の木が生えている。当時の木かその末裔が生長したものだ。

鮮やかなオレンジ色の実をつけた柿の木も、園内に多数生えている。日当たりのよい場所を好み、施設周辺を中心に公園内の道沿いに分布している。人が植えた木の他、落ちた実や種を鳥や動物が運んで芽生えたものも混在している。

「食用柿──いわゆる渋柿と呼ばれるもの──は結構あるんですけど、柿渋を採るためのマメガキは私の知っている限り1本か2本だけ、人家周辺に生えているような状況です。柿渋を紙などに塗ると丈夫になって防水性も出るので、生活用品に重宝しました。一方、食用柿は、堅い実はそのままでは渋くて食べられません。木の根元の地面を見ると、サルが食べた後の柿の実がいっぱい落ちています。おいしいところだけかじって、ポイっと捨てるのを繰り返しています。何頭も木に登って、人が来てもお構いなしにがぶがぶ食べています。人が食べたような歯形が残っているので、見ればすぐわかりますよ」

(山のふるさと村のトイレにて)

そんな奥多摩の自然を取り巻く野生動物たちの問題について知ってもらうことも、このイベントの大事な目的の一つだ。

「柿もぎは、まさに獣害対策の側面が強いと思うんですよ。このあたりだと周辺に、もうすぐそこにツキノワグマが生息していますし、ニホンザルも非常に多くなっています。園内だけで見ても、サルによる害もかなり出ていますから、柿をある程度人為的に間引きすることで、対応していくわけです。また都立公園としては、クマに関して言うと、園内の柿を食べにくる可能性を排除することにもなります。人が集まるようなところにエサがあるという認識を持ってしまうと、いずれ事故につながってしまいますから、クマにとってもその方がいいんじゃないかと考えています」

動物たちが里に下りてこないようにするために里の柿を採ると、動物たちの食料をどう考えるかというジレンマもある。ただ、ビジターセンターとしてのスタンスは、そうした問題があるということの普及啓発を最優先していると菅原さんはいう。

イベントに参加して純粋に楽しんでもらうのも大事だが、それとともに、山と里の関係について少しでも考えてもらうきっかけになってほしいという。

人にとってもかつて冬は食料が少なく、厳しい時期だった。毎年冬が来る前に干し柿を作ることが冬の間の保存食としても大事で、そんな文化の伝承としてもこのイベントは位置づけられる。

「ここは、まわりを見ると豊かな自然が広がっていますから、そんな自然景観に目が行きがちですが、同時に、かつてここに住んでいた方々が紡いできた歴史、そして今なお残るその当時の方々が作り上げてきた文化を同時に見ることのできる場所になっています。ぜひ、せっかくいらしていただいたので、そんな歴史文化も含めてここの環境を見ていただけると、より有意義な時間が過ごせるのではないかなと思います」

今回の干し柿づくり体験はクラフトセンター主催のイベントだが、これに合わせて、ビジターセンターでも柿の話を聞きにきませんかと案内を表示。

クマは丸ごと呑み込み、サルは1口ずつかじって食べる

イベント開催に向けて、毎年干し柿用の渋柿を2500個ほど用意している。多い年には、2日間で200組ほどの参加はあり、1人10個ずつ渡すから、最大250組分だ。しかも、そのうちの100個ほどはつぶれて熟んだり、ヘタが取れてしまったりして、使えなくなってしまう。

今回は、数日前に大雪は降った影響もあって、2日間で100組強の参加だったという。生ものの柿なので、あまったから翌週に改めて実施するというわけにもいかない。

干し柿用の柿を採る柿の木には、幹の下の方にトタン板を巻いて、サルが登れないようにしている。

「だからこの木は柿の実が残っているんです。何もしていなかったらもう1つもないですよ、とっくに。サルにみんな捕られています」

柿の木の隣に、以前は桜の木が立っていた。4~5メートルほど離れているが、サルが桜の木から飛び移って、柿の実を捕るため、切ってしまった。それくらいしないと全部食べ尽くされてしまうようになったという。

一方、レストラン前の木は、まだ渋味が強いため、残っているのだという。木の根元には、一口かじって捨てられている柿の実が転がっている。先っぽのちょっと熟んで甘くなったところを1口・2口だけ食べて、渋くなると捨ててしまう。

渋みが抜けると途端に猿に食べつくされてしまう。干し柿づくり体験のイベントが終われば柿を採ることもないため、サルに開放してやることになるという。

「以前、クマが降りてきて、柿を食べたことがあった。クマは、木の上に登って、腕くらいの太さの枝でも、バキンバキンと寄せて、実をもいでいくんです。丸ごと呑み込んでしまうので、渋くてもお構いなし。冬眠前に食い溜めするんですね」

20年ほど前、ここからさらに奥の峰谷集落にある清水さんの実家で、猟師のとったクマが庭先に木に縛り付けてあったという。近くにタライがあって、中にはトンカチで叩き割ったような柿がいくつも入っていた。

「これなんだ?と聞いたら、今このクマの胃袋に入っていたものだと言う。要するに、ろくに噛まないんですよ、クマは。一度、口でグシャっと叩き割ったくらいで呑んでしまう。だから渋いも甘いも関係ない。柿を食べたその日くらいに撃たれたクマだったのですが、割れただけで枝やヘタもついたままの柿ばかりでした」

一方、サルはかじりついた柿をモグモグと咀嚼して飲み込むため、渋い柿は食べずに捨ててしまうのだという。

「サルの被害がひどくなっているというと、サルに捕られる前に採っておけばいいじゃないと言われるんだけど、あまり早くに採っておくと熟んできてしまう」

柿の実は、地面から見上げて枝の間から3つ・4つまとめて枝ごと折って採る。葉っぱが茂っていると枝の出処が見えないため、冬になって葉っぱが落ちてから採る。だから、干し柿づくり体験のイベントは毎年11月になってからの開催になるわけだ。

山と里の関係、人と獣の関係について改めて知る機会として、それとともに何よりもおいしい干し柿を自分の手で作ってみる体験として、ぜひ参加してみてはいかがだろうか。

干し柿用の柿を採るために残している木。サルの食害から守るため、木の幹にトタン板を巻いている。

3週間ほど干して、水分が抜けてしぼんできた柿の実。おいしそうな色つやになってきた。