【第79回】海に囲まれた島国・日本だからこそ、海や魚のことをきちんと知って、かかわる人たちの思いに触れる学習を進めたい(中野区立中野本郷小学校の「ぎょしょく学習」)

2016.12.26

魚の縞模様──縦縞と横縞の見分け方

東京メトロ丸の内線の新中野駅から徒歩5分ほど、商店街を抜けていくと中野区立中野本郷小学校の校舎が見えてくる。登校中の子どもたちといっしょに校門をくぐり、芝生が青々と茂る校庭を横切って校舎に入る。

某月某日、ある土曜日の朝に実施された公開授業に参加するため、保護者に交じって受付で記名し、家庭科教室に向かう。1限目と2限目に4年生2クラスが入れ替わりで「ぎょしょく授業」をするというので見学させていただくためだ。講師を務める愛媛県愛南町(あいなんちょう)水産課の兵頭重徳(ひょうどうしげのり)さんが準備にいそしんでいた。

チャイムが鳴ると、1クラス目の子どもたちが列を作って移動してくる。日直の掛け声に合わせて全員で挨拶をして、授業が開始する。

「皆さん、おはようございます。私、四国の愛媛県、愛南町というところからやってきました。今日は、お魚の話をしたいと思います」

愛南町の位置を赤く塗った四国の地図を指し示しながら、東京から空港のある松山まで飛行機で移動し、そこから車で2時間ほど走ってようやく到着する、中野区と愛南町との位置関係について説明する。

授業の導入はクイズからだ。

「魚の絵があります。これ、愛南町の幼稚園の子どもたちが作ったクイズです。さて、2つの絵のうち、縦縞の魚はどちらでしょう」

胸から尻尾にかけて線が伸びる魚と、背びれ側から腹側に何本か線が入っている魚の絵を見せながら、縦縞・横縞の魚が、それぞれどちらの絵かを当ててもらうというものだ。

兵頭さんからは、「見た感じのままなら問題にならないよな」とヒントが出される。

素直に答えればいいのか、裏を読んだ方がいいのか、子どもたちは頭を悩ませる。

「もう一度言うよ。この問題は愛南町の幼稚園児の問題です。見た感じと違うから問題にしたのです。みんな、言っている意味がわかりましたか?」

1番の魚が横縞だと思う人、2番が横縞だと思う人、とそれぞれ声をかけながら手を挙げてもらう。

「大丈夫ですかね? 全然意味がわかっていない人もいますね。はい、正解を言います。正解はどう見るかというと、私たち人間と同じです。頭を上にして、背中をぴんと伸ばしますから、こう見る。わかりますか? ということは、1番の魚が正解です」

次に取り出したのが、カツオの写真。写真のカツオは、縦縞か横縞か、と問いかける兵頭さんだ。

この日の授業では、前の日に愛南町から届いた新鮮なカツオを、子どもたちが口にする切り身の状態にまで実際に捌いていくもの。まずは、つかみは上々の導入部だった。

松山空港から車でゆうに2時間はかかる。

“ぎょしょく学習”に込めた意味

こうして始まった、中野本郷小学校の「ぎょしょく授業」は、愛南町が進める「ぎょしょく教育」を取り入れた形で実施している。

「ぎょしょく」というと魚を食べる「魚食」の普及を意味することが多いが、中野本郷小学校で実践される愛南町発祥の「ぎょしょく教育」があえてひらがなで表記されるのは、それだけではない、より幅の広い取り組みが込められているからだ。授業を終えて子どもたちが教室に戻っていったあとに、兵頭さんから次のような説明があった。

「ぎょしょく学習というのは、魚の生産から消費、さらに生活文化までを含む幅広い内容として、7つの“ぎょしょく”の概念を込めています。触った触感の「魚触」からはじめて、それから漁師さんたちの活動を知るための「魚職」、養殖について知る「魚殖」など、7つの「しょく」をそれぞれの成長過程に合わせて体験することで、最後においしく食べましょうという『魚食』に到達できるように配慮したものです」

校長の橋浦義之(はしうらよしゆき)先生も次のように付け加える。

「例えば、飾るという字がありますね。日本の伝統文化の一つに、今日も黒板に張り出している、この大漁旗があります。これ、実は下にある名前はプレゼントする人の名前なんです。愛南町に対して、この人たちがプレゼントして、がんばってよというものです。大漁旗は人にプレゼントするものなんです。これらも伝統文化です。『魚触』→『魚色』→『魚職』→『魚殖』→『魚飾』→『魚植』という一連の学習プロセスを経て、最後に食べる『魚食』につなげたいということで、町ぐるみでやっているところがおもしろいですね」

兵頭さんの肩につけたワッペンには、愛南町を象徴する7つのキャラクターをデザインしたイラストが描かれている。

愛南町で自然に獲れるものと養殖しているもの7種類をキャラクター化した7人は、「ぎょしょく普及戦隊 愛南ぎょレンジャー」と名乗っている。最新のデザインでは3人増えて10種類になった。これら新規加入の3人は怖い顔をした“ぎょレンジャー・ダーク”で、それぞれ「タイフーン(台風)」「アカシオン(赤潮)」「ゴミエモン(ごみ)」という名前がついている。

「ダークの登場が、また授業で使える教材になりました。つまり、“台風って本当に悪役?”と話が展開するのです。実は、台風って、海の水温を下げたり、水を入れ替えたりして、海の環境を整える役割を持っている。だから必ずしもマイナスだけではないのです。それは、5年生の子どもたちにぜひ考えさせたいなと思っています。愛南町というのは、そんなふうに町が活性化している地域です」

魚を食べ慣れない子どもたち

中野区の子どもたちの給食を見ていると、「魚を食べない」と橋浦先生は言う。ただ、必ずしも嫌いだからということではなく、給食指導を通じてわかってきたのは、食わず嫌いということ。

「最近は家庭でも魚料理は、高価だったり、手間がかかったり、調理の仕方がわからなかったりと、あまり取り上げられていません。だから、味を知らないし、たまに食べるとしても刺身ばかり、魚本来の形も見たことがないんですね。給食でも丸ごとの魚が出てくることはほとんどありません」

愛南町に行って、現地のイワシ丸干し加工業者と話をしていたところ、愛南町でも丸ごとの魚は“目が怖い”といって食べない子がいるという話が出た。まして、海から遠い東京・中野では、そうした食わず嫌いはさらに顕著になる。

海に面している海洋国である日本として、海や魚とのかかわりを子どもたちには正しく知ってもらいたいと、橋浦先生は話す。

中野区で「ぎょしょく学習」に取り組むことになった最初のきっかけは、給食食材として魚を取り入れたいという、関東給食会に所属する給食納入業者の思いに端を発する。食材として取り入れるためにも、愛南町が取り組む「ぎょしょく教育」を中野区で広められないかと相談があったのが、今から6年ほど前のことだった。

当時、中野区の小学校教諭で構成する社会科研究会の顧問校長の一人として対応した橋浦先生自身も、20年来の魚食学習への思いと工夫があり、それらが重なり合って生まれたのが中野区の「ぎょしょく学習」だった。

25年以上前のことだ。5年生を担任したときに、水産業の学習の中で本物の握りずしを授業の導入にしたことがあったと橋浦先生は話す。

「お寿司屋さんから本物の握り寿司を買ってきて、子どもたちの目の前に並べて、“ここに乗っかっている寿司ダネの水産物は一体どこで獲れたんだろうね”と話したのです。その中に、イワシの握りも入れました。というのは、当時、都内のお寿司屋さんで出されるイワシは東京湾で獲れるものだけだったからです。ところが子どもたちにしたら、“東京湾は汚い”というイメージしかありません。東京湾で獲れた魚が生の刺身になって食べられるなんて想像もしなかったのです」

この驚きをもとに、いったい本当のところはどうなのだろうと、東京湾の漁業者を取り上げたテレビのドキュメンタリー番組を見たり本で調べたりして、漁業に携わっている人たちの想いと、東京湾は汚いという自分たちの固定観念を破る、そんな授業を進めた。

この授業は授業参観で保護者や地域の人たちにも公開で実施したが、さらに印象深かったのは、保護者からも「東京湾で獲れるんですか!」と驚きの声が上がっていたことだった。これは、何とかしなきゃいけないと、その頃から思い始めていた。

そんな経緯もあって、人一倍水産業に対する関心が高かったところで出会った、愛南町の「ぎょしょく教育」だったと橋浦先生はふりかえる。

愛南町の事例を社会科の授業に位置付けていくために

愛南町の「ぎょしょく教育」を学習指導要領の中にどう位置付けて教えていけばよいかというのが、この6年間ずっと試行錯誤してきたことだったと橋浦先生は言う。つまり、愛南町の事例と日本の水産業一般とをどう結び付けるかという課題だ。

「愛南町の事例だけに結びつけてしまうと、それは愛南町のことを勉強することになり、日本全体の水産業をトータルとして考えることにはなりません。実を言うと、ある場所のことを調べるという学習は4年生の単元にあって、最初に東京都のことを調べた後、高低差や寒暖差など日本全体の中で特色のあるところについて現地の状況を調べます。ですから、それと全く同じになってしまうわけです。5年生の単元としては、日本の水産業全体をマクロでとらえて、今後の水産業のあり方や日本の水産業全体が抱えている悩みというところにまで広げたい。そんなジレンマがずっとありました」

試行錯誤しながらも、愛南町からのゲストティーチャーを受け入れて実施してきた「ぎょしょく学習」で、あるとき鯛の養殖業の方に話をしてもらった際のできごとが、一つのターニングポイントになった。

「授業を終えて、その方が愛南町にお帰りになった直後に台風がきたのです。子どもたちは学習後に毎回、自分たちの学習の報告とお礼の手紙を書いていますが、そのときは3分の1ほどの子どもたちが、台風による養殖設備の被害などを心配する、お見舞いの言葉から書き始めていました。これはぼくにとっては衝撃的でした」

子どもたちの多くが愛南町の場所を意識していたからこそ、台風の通過と結び付けて見舞いの言葉が自然と出た。現地の人に語ってもらった思いに対して、子どもたちも自分たちなりのイメージをもって聞くことができていたことを意味する。

養殖業者からのお返しのメールでは、子どもたちのお見舞いの言葉が本当にうれしく、東京に行った価値があったと書かれていた。同時に、この環境の中で仕事ができている自然の恩恵への思いや海を守るための取り組みについてもっと話すべきだったという悔恨の言葉もあった。養殖業の苦労話に重点を置き過ぎてしまったというわけだ。

今年の夏、橋浦先生は同校の栄養士さんや他校の校長先生と連れ立って愛南町を訪ねた。すでに通算10回目になる。今回は、沖にある養殖場まで船を出してもらい、実際に餌をあげている様子を見学した。

「今回の視察で私にとって一番勉強になって、授業でも使えると思っているのは、餌の成分のお話でした。この方の飼料は魚粉をほとんど使っていないそうなんです。なぜかというと、愛南の海で獲れたイワシだけでなく、日本中のいろいろなところのイワシが混ざるからです。イワシは近海魚なので、場合によったら海底のヘドロなど汚染されたものをかなり食べていて、お腹の中に蓄積されているかもしれない。それを毎日毎日大量に投下していけば、自分たちの作っている養殖の鯛にも必ず影響が出てくるはずで、それは絶対にしたくないというのです」

そこで、飼料会社に依頼して、魚粉の成分を細かく分析し、同じような成分になるように配合した植物性の飼料を特注でつくってもらった。それを与えることで、養殖魚の中に汚染物が蓄積されないように配慮している。そんな取り組みが、授業の中で食の安全や環境について考える教材として使えるというわけだ。

養殖場から出荷のために搬送する方法についても授業で取り上げている。養殖鯛を出荷するときは、養殖生簀(ようしょくいけす)の網ごとゆっくりと、船で往路30分ほどの距離を6時間ほどかけて移動させる。潮の流れが変わると、船は進んでいるのに沖に流されて全然進まないこともある。でもそうしないといけない理由はなんだろうかと、子どもたちに問いかけ、考えさせる。

「網の移動速度は、1ノットほど(時速約1.852キロ)しか出さないそうです。子どもたちが今まで習ってきたことをもとにして考えると、速度が速くなると、網の勢いについていけない魚が擦れ合って傷ついてしまうことが想像できます。だからこそ、傷をつけないようにゆっくりと運ぶことで、いいものを食べてもらいたいという養殖業者さんの願いがあるのです。もう一つには、そうしないと経済的な価値が下がってしまうということもあります。そこもやっぱり触れないといけない部分です」

こうした愛南町の事例を通して、海への思いや養殖の工夫を知ることになる。そんな経験が、中学生になったときに、同じような課題のなかでそれぞれの取り組みをしている日本全国の工夫や苦労を知ることにもつながっていく。

カツオ解体くんの登場

再び、4年生の公開授業のシーンに戻ろう。

家庭科教室には、4年生の子どもたちが、公開授業に訪れた保護者たちとともに、兵頭さんの話に耳を傾け、包丁さばきを見守る。

まずは、厳重にテープで封をされたトロ箱を開封する。「開けたい人!」の声にパッと反応する中から指名された子がこわごわと開けた中から出てきたのは…、本物の魚ではなく、ぬいぐるみのカツオ模型。解体の手順をわかりやすく説明するための教材で、部位ごとにマジックテープでつなげられている。名付けて「カツオ解体くん」。

安堵と残念な気持ちが相半ばする中、兵頭さんがプラスチック製のおもちゃの包丁を取り出して、冗談を交えながらカツオの解体手順を説明していく。

一通り説明を終えると、これまでの笑顔から一転、厳しい表情でおもむろに話し始める。

「ちょっと今から、大事な話をします。さっきのカツオ解体くんは、ぬいぐるみなので、当然、血も内臓も出ません」

兵頭さんの次の言葉を想像して騒がしくなる子どもたちを制しながら、話を続ける。

「今からカツオを切りますが、何の処理もしていませんから、当然、血も出ます。内臓も出てきます。当たり前です。グロいとか、気持ち悪いということだったら、この場所から出ていってください。今日は何のために切るかというと、ただ私がカツオをさばきたいからそれを見せるのではなくて、皆の命の学習のために切るのです。食事というのは、植物でも動物でも、何かの命をいただいて私たちは生きています。それを今日はしっかりと見てください。いいですか。グロいとか、気持ち悪いとか、え~という悲鳴は今日はなしにしてください。ご協力いただけますか? 血が飛び散ったりはしません。よろしくお願いします」

腹を裂いて、ぷくっと膨れた胃の中から出てきた、多数の小魚

カツオ解体くんを使ったシミュレーションで、子どもたちにも解体手順のイメージがついていったようだ。本物のカツオを取り出し、説明しながら手際よく進めていく兵頭さんの包丁さばきをじっと見つめる子どもたちからも「次はここ!」などと声が上がる。

お腹を切り裂いて取り出した内臓をバットに広げ、いったん手を止めた兵頭さんが子どもたちを見渡して話しをする。

「そうしたら、通常はお見せしないんですけど、今日は特別にお見せしたいものがあります。これ、今ちょっと膨らんで見えているのが、胃です。何が出てくるでしょう。(話しながら、胃袋の膜に切れ込みを入れていく)…はい、これ、全部魚です。40匹~50匹はいますね。すべて丸のみにしています」

胃袋を切り裂いていくと、中から50匹ほどの小魚が出てきた。

ごはんを食べるときに、「いただきます」というその言葉は、生き物である食材の“命”をいただく言葉だと兵頭さんは言う。でもその“命”は、ただカツオなどの食材に対してだけでなく、カツオが食べたイワシはもちろん、そのイワシが食べたたくさんのプランクトンなどすべての命のつながりに対しての“いただきます”を意味する。

最終的に、見慣れたブロック状の「柵(さく)」にまで切り分けて、授業を締めくくる。

「はい、これで終了です。途中で言いましたね。私たちは、動物とか植物の命をいただいて生きていますから、残さずにしっかり食べてあげるのが大事です。魚が好きとか嫌いとかいうのではなくて、魚の向こうに見える、こういう世界があることもしっかり学習できたらと思います」

普段の給食を通じて全校的に取り組む「ぎょしょく学習」

公開授業は4年生の総合的な学習の時間で実施した「ぎょしょく学習」だったが、前述のとおり、5年生になると社会科の授業で水産業の単元として扱うことになる。ただそれ以外にも、1年生から全学年で取り組むのが、給食を通じた「ぎょしょく学習」だ。給食の食材に魚などを取り入れて、子どもたちに興味を持ってもらうように栄養士や担任の先生、校長先生が働きかけるという形をとる。

「一番典型的な例では、鯛のカマ(頭の部分)の一夜干しを例年1~2回、開校記念日など学校のお祝いの日に全校児童に一つずつ出しています。6年生が卒業する前の最後の給食の日にも出しています。鯛は“おめでたい”につながるということと、もうひとつには、鯛のカマのところにちょうど胸ビレがあるんですけど、その反対側を上手に外していくと、ちょっとした形をした骨が出るんです。それをうまく2つに分割すると、“鯛の中の鯛”といって、鯛の形をした骨が取り出せるのです。全校朝会の中で、私がそんな話をして、“鯛の中の鯛”を見つけようと呼びかけるわけです」

橋浦先生が赴任してきて以来、中野本郷小学校でもすでに2回、鯛のカマを出しているため、子どもたちは何も言わなくても家からビニール袋を持ってくるという。うまく取り出せたら、家に持ち帰ってお母さんに見せるわけだ。

「その日の残渣量は0.8%でした。ということは、ほとんど全部完食なんですよ、全員。しかもおいしかったと喜んでくれました。これを出すのは、魚って骨があるものだということを子どもたちにも覚えてもらいたいからなんです。鯛の一夜干しのカマを使えば、小骨を取るよりは食べやすいですよね。でも、お箸を上手に使ってとらないと、きれいなものが取れません。毎回、全部のクラスをまわっていると、『校長先生、割れちゃいました』と言ってくる子もいます。『3月にもう一度出てくるから、そのときに頑張ろうね』と言って慰めています。きれいにとれた子は、『校長先生、上手でしょう!』と見せに来る。『きれいにとれたね。おいしかった?」と聞くと、『うん! おいしかった!』とうれしそうに言ってくれます」

そんな動機づけが大事だと橋浦先生は言う。

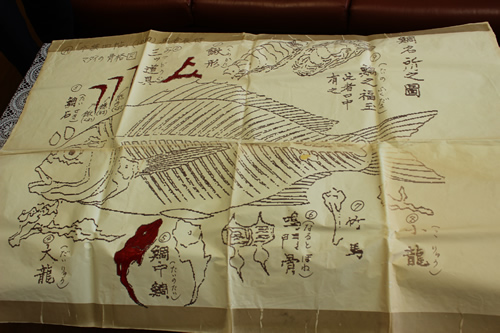

「自然界の不思議ですね。実はこれ、解体新書ができる直前の1858年(安政5年)、まだ解剖ができなかった頃に描かれた、真鯛の骨格図の中に、『鯛の中の鯛』として紹介されています。私たちが初めて愛南町を訪ねて行ったときに、地元の小学校で、子どもたちと保護者が養殖鯛の塩釜と煮付けを作る授業をしていました。料理ができるまでの間に、『鯛の中の鯛』の探し方を子どもたちにレクチャーして、料理ができあがった時に食べてみようと言って、全校で4匹の鯛を食べたんですね。その時に使った骨格図を譲り受けてきました」

今年からはイワシの丸干しも給食で出している。半干しのイワシは、出汁を取るための堅干しとは違って、そのまま食べておいしい。こだわりの加工業者だから、気に入った脂のりのイワシが手に入らないと、操業を停止してしまうこともある。まさに幻の半干しイワシだ。

最初に給食に出した時は、説明をしなかったこともあって、30%以上の残渣量があった。魚自体、“目が合っちゃうと食べられない”という子どももいるためだ。そうした食わず嫌いを何とかしたいというのも「ぎょしょく学習」の大きな目的の一つだ。

「2回目に出したときには、魚の話をしてから出したところ、残渣率も10数%まで減りました。ちょうど昨日、それまで1匹ずつだったのを2匹ずつに増やして出しました。目が合っちゃうとダメという子のため、頭の部分を取っているので、残渣量が20%ほどになりました。食べられない子や残す子も徐々に減っているかなと思っています」

低学年から中学年、高学年へ段階的に組み立てた学びが中学校へとつながっていく

今後取り入れていきたいのは、愛南町で獲れるさまざまな魚を生きたまま連れてきてもらい、ビニールプールに放して、低学年の生活科の時間で自由に触らせる授業だ。

鱗のある魚、鱗のない魚、歯の鋭い魚や歯のない魚、ウマヅラハギのように皮が堅い魚…そんなバラエティ豊かな魚たちのそれぞれの違いを実際に目で見て、手で触ってみて、実感させる。その上で、泳いでいる魚の中から「今日は、この魚を給食で出すから、食べてみよう」と言って、“食”とつなげていく。そんな授業が、1・2年生の生活科でできる「ぎょしょく学習」の基本になる。

実際、前任校にいた頃の話になるが、愛南町の魚を卸している給食業者が近隣の保育園でビニールプールの中の魚を触らせる体験をしていたことがあった。それをもう少し学習的に、小学校の授業として実施しようというわけだ。実物に触って、そこで得た感覚が下地になって、この魚がおいしいんだと普段の暮らしや自分の感覚とリンクさせる。この魚はどんなところに住んでいるんだろうといった意識付けができたら、図書室に行って魚の図鑑を調べて、自分たちで発見していくようなことも生活科の授業ならできる。

低学年でのこうした学習を踏まえて、中学年では今回紹介したような魚の解体などの授業を通じて、魚の生態を知ったり命について考えたりしていく。さらに、高学年では魚の養殖など水産業にかかる技術とその背景にある人たちの思いに触れていくのが大事になる。

そうした段階的な学習を進めていくことで、日本の置かれている立場も含めたさまざまな問題に、子どもたちなりの考えが出てくる。たとえ明瞭な結論が出なかったとしても、中学校での学習につながるものがあるとよい。

「6年生は、今は教科の中では特にやっていませんが、キャリア教育の中で扱えるものもあると思っています。例えば、愛南町は漁業だけでなく、農業も盛んです。河内晩柑(かわちばんかん)という柑橘類は7月頃まで食べられて、日本のグレープフルーツともいわれます。原産地は熊本県ですが、今、40%から60%くらいは愛南町でつくっています。よく給食でも夏の柑橘として出しています。そこの農家の方々に来てもらうと、水産業から発展して、山の方にも視野が広がると思うのです。河内晩柑は急傾斜地の山の中で栽培されています。木生りでできるため、潮風の強い海辺ではダメなんです。でも、1つ1つ袋掛けするので風通しがよくないとならないから、急斜面地なのです。そんな話をキャリア教育の一環として、生産農家の人から一つの農作物を作るのにもいろいろな条件を考えていること、それは人から教えられるものではなく、自分で体験し、考えていく中で獲得していくものだといった話をしてもらうわけです」

学校の教員は、“教えるプロ”ではある反面、本当の専門性は持たない。特に小学校の教員は全科を教えないとならないから、ゼネラリストとして幅広い知見が必要な分、専門性は薄くなる。

だから、ここは深めたい思うところは、本当のプロの方から教えてもらうのが一番いい。座学だけで進めようとするとリアリティに欠けることになる。

最後に一つ、興味深い話をお聞きしたので紹介したい。

天然鯛と養殖鯛でどっちがおいしいかという質問を、子どもたちにも大人にもよくしているという。子どもたちの回答は概ね半々で、大人の場合は、天然鯛の方がおいしいと答える人が多いという。

「このあとに続く質問があって、“じゃあ、野生の牛と松坂牛はどっちが食べたい?”と聞くのですが、そうすると“あ!?”と何かに気付いてくれるんですね」

さらにそのあと必ず言っているのが、「食べ物には、旬ってあるよね」ということだ。旬の時の天然鯛はとてもおいしい。脂ものっているし、動き回っているから身も締まっている。ところが逆に産卵後の旬から外れた天然鯛は、栄養も落ちてしまう。その時には、実は養殖鯛の方がおいしい。

「そんな話をしながら、養殖鯛の飼料の与え方の工夫などについて話につなげるんです。子どもたちの中には、『牛みたいだよね』とか、『牧場みたい』『農作物といっしょだ』と考える子もいます。ある意味そうだと思います」

そうして類似のことを関連づけて考えられる子どもたちは、生活全般の中でも一方的に決めつけたりすることなく、物事の両面を想像して捉えていくことができるようになる。その結果、正しい判断ができる日本人に育っていっていく。「ぎょしょく学習」を通して、そんな期待をしていると話す橋浦先生だ。

中野区のぎょしょく学習は、当初は農林水産省の補助事業を活用して愛南町の事業として実施。

補助事業が終了した後には、給食納入業者が食材の安定供給の一環として事業化し、経費を負担して実施しているため、学校の負担はない。

ただし、給食食材として使う区内の学校が増えたことで、地元の養殖業者・加工業者にとっても経済効果が生まれている。

学校での学習・交流が、一方的に「してもらう」だけの関係では継続性を保てない。地元の人たちにとって何かしらの恩恵や経済効果を生むような交流に発展していかないとトピックだけで終わってしまい、長続きしないということを、ぎょしょく学習を始めた当初から考えていたと橋浦校長先生は話す。