【第77回】日々の消費行動を通じた身近な環境行動を実現するための仕組みづくり(EVI環境マッチングイベント2016)

2016.11.15

環境貢献が“もっと身近に。”なるための取り組みを進めてきた先駆事例

去る10月20日(木)、東京国際フォーラムのB7ホールを貸し切って開催されたEVI環境マッチングイベント2016では、自治体職員や企業関係者、クレジットを創出する森の関係者など、国内各地でカーボン・オフセット等の取り組みを実践もしくは関心を持つ総勢約300名が集まった。EVI推進協議会が主催する同イベントは、2012年に初回を開催して以来、第5回を数えて、今回は一般来場者も60人エントリーするなど、広がりを見せている。

イベント名称及び主催者名になっている「EVI」とは、“Eco Value Interchange(環境価値の交換機能)”の略称。2011年3月に当時のカルビー株式会社カルネコ事業部(現カルネ子株式会社)が立ち上げた森林クレジットの流通プラットフォームシステムを活用した取り組みを総称するものだ。

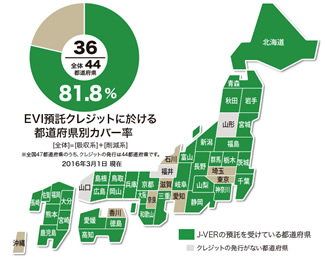

開始当初は8か所の森が生み出した森林クレジットからスタートし、現在、日本全国の90か所から森林クレジットを預かるまでに広がりを見せている。全国カバー率では都道府県単位で81.8%と、ほぼ全国的に網羅している状況だ。

それだけの幅広い森林クレジットが集まることで、森の支援をしたい人たち自身が、故郷の森や思い入れある地の森など支援対象の森を選んで支援することができる仕組みを実現したことが、EVIの大きな特徴のひとつになっている。

「私どもは、2011年に日本の森と水と空気を守るための取り組みとしてEVIを立ち上げました。今年のマッチングイベントは、『もっと身近に。』をテーマに、そうした事例をこれまでおつくりいただいたご本人の登壇によって、身近な事例として取り組めることについて語っていただき、これまでの苦労とともに得てきた成果を皆様と共有して、考えていく機会にしていただければと思います」

主催者代表の加藤孝一さん(カルネコ株式会社代表取締役社長)は、今回のマッチングイベントへの思いと期待についてそう話す。毎年のマッチングイベントのまとめのセッションでメッセージを打ち出し、それを1年間かけて取り組んでいった成果の報告を翌年のマッチングイベントで発表して1年間の活動のしめくくりにするのが、EVI環境マッチングイベントのスタイルだ。これまでのテーマは、2013年『さあ、ここから始めよう!』、2014年『1歩前へ!』、2015年『ともに創ろう!』、2016年『もっと、身近に。』と、段階的に発展させてきたのがわかる。

今回は、このイベントで報告された講演や事例を通して、カーボン・オフセットを取り巻く最新の動向について紹介していきたい。

待ったなしの温暖化対策!

主催者による開催挨拶のあと、東京大学名誉教授で日本UNEP協会代表理事の鈴木基之さんによる基調講演『地球有限時代へのパラダイムシフト 発想の転換』で、この日のイベントはスタートを切った。

地球の有限性と人間活動の影響によって、いろいろなところで限界が見えてきていることをはっきりと自覚する必要があると話す鈴木さん。有限の中で肩を寄せ合ってみんなで取り組んでいくために地球的な視野に立った取り組みが求められること、それは環境問題だけでなくさまざまな分野でパラダイムシフト※1が求められることでもあると強調する。そうした状況について、詳細なデータ等を用いて、その意味と重要性についてわかりやすく解説した。

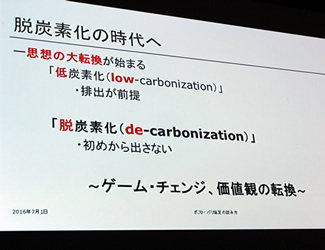

さらに、国連環境計画・金融イニシアチブ(UNEP FI)※2特別顧問・国際金融アナリストの末吉竹二郎さんが、ポストパリ協定の読み方について金融界の動向を中心に講演。パリ協定の締結を推進したのはローラン・ファビウスCOP21議長の手腕だけでなく、温暖化の進行によってビジネスの基盤が成り立たなくなっていくと危惧する金融界の切実かつ積極的な働きかけが大きかったと解説する。金融界では、これまで投資対象になっていた石油関連企業からの投資引き揚げ(divestment)がすでに始まっている。その意味するところは、現在金融資産価値があるとみなされているものでも一瞬にしてその価値を失っていくリスクを抱えているということ。排出が前提の“低炭素(low-carbonization)”から、そもそも出さない“脱炭素(de-carbonization)”へ価値観の転換が実際に動き始めているのが今の世界の潮流だと、具体事例を紹介しながら紐解いていった。

これらの講演の間には、NPO法人気象キャスターネットワーク理事長の藤森涼子さんによる講演『異常気象と地球温暖化 ──気象キャスターが取り組む地球温暖化防止活動』もあった。

気象キャスターは難しい話をわかりやすく伝えるプロとして、気象・環境・防災に関する専門家と市民との橋渡しを担っていると藤森さんはいう。同ネットワークには全国285人のキャスターが局の垣根を越えてつながり、活動している。日々、気象の予報や解説を伝えるキャスターの仕事を通じて、多発する異常気象を実感したのが、現在の活動を始めるきっかけになった。平成16年の設立以来、12年間で延べ4200校以上での出前授業を始め、親子向けイベントや講演会・企業研修などを積み重ねてきた。

今回のプレゼンでは、実際に授業で見せている『2100年未来の天気予報』の映像をもとに、藤森さんが臨場感あふれる実況をした。シミュレーションデータをもとに、2100年某日の最高気温や真夏日の日数、台風情報などの気象予報を実際のニュース番組さながらに伝える趣向だ。

現実の気象データでも、昨今は国内の高温記録がどんどん塗り替えられていることが示された。多くの人が実感する通り、雨の降り方でも、局地化・集中化・激甚化など、極端化していることがデータからもうかがえる。降水量自体は自然な変動にあって急激に増えているわけではないが、地球温暖化の影響によってこれまでとは違った新たな降雨パターンになってきているわけだ。

日々の運営で排出するCO2量の全量をオフセットする道の駅

都内の事例ではないが、日本初カーボン・オフセット道の駅に取り組む鳥取県日南町の事例は都内市町村等にとっても参考になる意欲的な事例といえる。同町役場農林課林政室の島山圭介さんが事例報告をした。

道の駅「にちなん 日野川の郷」は、町役場やJRの駅、高齢者住宅やショッピングセンター、町の総合文化センターなどが集中する町の中心部の国道沿いに位置する。国土交通省が地方創生の拠点施設として位置づける全国35か所の「重点道の駅」の1つに選定され、同町が掲げる「コンパクト・ヴィレッジ構想」の中核施設の一つにも位置づけられた施設として、特産品の集出荷・加工販売を集約して地場産業の振興(6次産業化)を図るとともに、定住促進住宅と高齢者住宅を配置して多世代交流による社会福祉効果も期待する。平日には、道の駅と、町役場や駅、ショッピングセンターなどの商業施設や高齢者住宅などの間をつないで巡回・送迎する電気自動車も運行し、国道を走行するドライバーのための“道の駅”としてだけでなく、町民にとっても暮らしや楽しみの中心施設としての役割を担う。

施設の整備にあたっては、同町の豊かな自然を生かして“多くの人に自然の恵みを届けたい”という思いの一環として、環境にとことんこだわってきた。具体的には、町所有のFSC認証林※3から産出した木材をふんだんに使った施設として設計するとともに、照明器具すべてにLED照明を導入したり巡回バスに電気自動車を取り入れたりと削減努力を図った上で、どうしても削減しきれない約150t-CO2の排出量を日南町の森林クレジット(FSC森林認証を受けている町有林の間伐により創出)を活用してオフセットするというものだ。

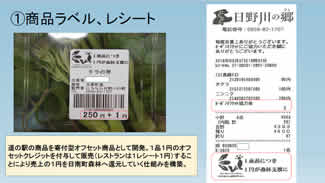

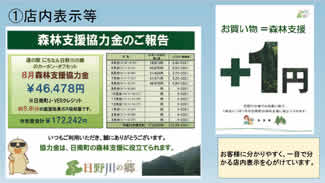

これによって、日々の運営で排出されるCO2排出量を実質的にゼロにするという画期的な取り組みを実現した。道の駅を訪れる人たちにもこうした取り組みをアピールするとともに、道の駅内で販売する全商品に1点1円のクレジット購入支援金の協力をお願いして、ともに環境を守る取り組みに参加してもらう。店内には、毎月の森林支援協力金の総額とクレジット購入によるCO2削減量を表示し、取り組み成果の見える化をしている。

今年4月に稼働を開始して半年が過ぎた。8月の1か月間の森林支援協力金の合計額は46,478円、オフセット量は約5.8t-CO2分となった。4月からの累計では、それぞれ172,242円と21.5t-CO2と報告されている。

カーボン・オフセット協力金と森への支援。

イベントに華を添えた、環境パフォーマンスユニット『Cheeky』 ──ダンボール製パーカッション楽器「ボルカホン」によるライブパフォーマンス

基調講演など国内外の最新の動向を知る“ためになる”内容とはまた違ったアプローチによって会場を盛り上げ、カーボン・オフセットの身近な取り組みについて紹介したのが、ボルカホンラインダンスユニット『Cheeky』による環境パフォーマンスや春風亭柏枝(しゅんぷうていはくし)師匠による環境落語「改作落語 和尚(おしょう)とちん念」だ。

ペルー発祥の打楽器「カホン」をダンボール製にしたボルカホンを使ったライブパフォーマンスを披露したのは、ボルカホンラインダンスユニット『Cheeky』の面々。

「ぜひ叩く姿を見てもらいたいと思って、叩き手を連れてきました」と話すのは、プロデューサーの糸賀徹さん。ボルカホンを手掛けるようになって2年半が経つ。

箱型のボルカホンは、座面に座りながら、座面や側面を叩いて音を鳴らす。叩く場所によって少しずつ違う音が響くように設計され、ロー(打面の中心部)とハイ(打面の上部)を叩き分けてリズムを作る。裏面には丸い穴が開いていて、中に仕込んだスナッピーというバネが共鳴して音を震わせる。オリジナルの木製カホンと同じ作りだが、ダンボール特有のあたたかな音が特徴だ。ライブパフォーマンスのほか、子ども向けのワークショップなども企画して、まずは広める活動をしていきたいと糸賀さんは言う。

現在リーダーを務める鶴田まこさんのアイデアで始まった、打楽器演奏とラインダンスを融合させたパフォーマンスやワークショップの活動も、もうすぐ丸2年を迎える。この日は欠席の2人を加えた7人ユニットとして活動しており、振付などはメンバー自身が考えている。1ステージ当たり500円のクレジット購入によって森の支援をする、“カーボン・オフセットパフォーマー”でもある。

Cheekyのメンバーも、「ワークショップでは、子どもたちのダイレクトな反応が返ってきて、目に見えて楽しんでくれているのがわかってとても楽しいです」と笑顔を見せる。子ども用のボルカホンは組み立て式で、表面に絵付けするなどオリジナルなものを作れるのが人気を呼んでいるという。

環境落語でカーボン・オフセットを知る

春風亭柏枝師匠による環境落語『改作落語 和尚(おしょう)とちん念』は、古典的な落語の演目『転失気(てんしき)』をもとにアレンジしたもの。もとの演目では医学用語の「てんしき」がキーワードになるが、ここでは「カーボン・オフセット」に置き換えて話が進む。そのさわりだけを紹介したい。

“あるお寺でのお話。ある日、寺を訪ねてきた環境省のお役人から「カーボン・オフセットをお願いできないか」と頼まれる和尚さん。知らないとは言いたくない性分ゆえに知ったかぶりをして承知するものの、あとから気になって気になって仕方がない。これまで見たことも聞いたこともない『カーボン・オフセット』について、何とか自然に知れる方法がないものかと頭を悩ませ、お寺の小僧・ちん念を使いに出して、街の人たちに聞きに行かせることを思いつく。一言教えてくれれば済むのにと不満げに漏らすちん念に、そんなことではいかんとお為ごかしの和尚さん…。”

そんな設定で和尚と小僧の対話によって話が進む。この後に登場してくる街の人たちも、それぞれにその場しのぎの作り話で知ったかぶりをするから、翻弄されるのはちん念だ。

やがて、カーボン・オフセットの本当の意味と和尚の無知を知ったちん念は、うその情報で和尚に仕返しをする。ちん念の策略で早合点する和尚が、お寺を訪ねてきた環境省の役人に自慢げに話すも、2人の話は当然ながらうまく噛み合わない。そんなボタンの掛け違ったような対話を面白おかしく真面目に披露する噺家ならではの話術と、最後にポンと膝を叩きたくなるオチが決まって、会場内は笑いに包まれた。

ちょっとした考えのきっかけにしてもらうため、いろいろな機会で披露していると話す柏枝師匠。1高座当たり150円をEVIの仕組みを通じて森に還元する取り組みも行う、日本初の“カーボン・オフセット落語家”を宣言している。ぜひ、機会があれば寄席に行って噺を聴いていただきたい。

高校生によるカーボン・オフセットの取り組みも、『もっと、身近に。』の具体事例の一つとなった

活動紹介(第67回)「生徒たちの委員会活動を通じて全校生徒に呼びかける環境への意識と行動が、作法として身に付いていく」で紹介した都立つばさ総合高校のISO委員会も、今回のマッチングイベントに登壇した。あいにく中間試験直前に重なって出席できない高校生に代わって、同校教諭の荘司孝志さんが高校生たちのビデオレターを紹介した。

2004年に開始した同校のISO14001の取り組みでは、年を経るにつれて、電気使用量やごみ排出量の削減効果は頭打ちになっていった。限界まで取り組んでいるからこそ、その後はその水準を維持することに力を注いでいくのが重要となる。ただ、それだけでよいのか、もっとできることはないだろうかと模索する中で出会ったのが、カーボン・オフセットの取り組みだったと、学生たち本人がビデオレターを通じたメッセージとして語りかけた。

同校が排出するオフセット対象のCO2排出量を算出し、クレジット購入について情報収集を重ねてきたISO委員会は、実際に現地の状況を知り、クレジットを生み出す森などの現場でかかわる人たちの思いを知ることの重要性を実感していったという。初年度の反省を踏まえ、3か所の購入候補地を実際に訪ねてまわり、同校主催の高校生環境サミットなどの場で全校生徒を中心に投票してもらったそのプロセスについては、第67回記事をご参照いただきたい。

また都立つばさ総合高校の発表と前後して、第5回カーボン・オフセット大賞特別賞を受賞した愛知県立南陽高校『Nanyo Company部』によるカーボン・オフセットの取り組み事例の報告もあった。若い世代の代表として、元気な声が会場内に響き渡った。

これらの事例等発表を通じて、今年のテーマ『もっと身近に。』の具体的な事例について語ってもらうことが今回のねらいと話す、主催者代表の加藤幸一さんだ。