【第89回】木を切り萌芽更新させることにより若々しい林を次の世代に残していく(福生萌芽会)

2017.11.06

森や林を再生させる方法の一つに、萌芽更新といって、切り株から芽生える萌芽枝を育てて森や林に仕立てる手法がある。福生市にあるボランティア団体「福生萌芽会」では、行政と協働のもと萌芽更新により雑木林を再生させる活動をしている。萌芽更新中の雑木林を訪れ、その経緯や目的などを聞いた。

ほどよく手の入った雑木林の心地よさを味わう

福生萌芽会の活動は、毎月第2日曜日、福生市中央図書館の裏手に広がる「文化の森」と呼ばれる雑木林で行われている。図書館はJR青梅線の牛浜駅から5分ほど歩いたところにある。建物の裏にまわると、太い木が何本も生えたゆるい斜面が見えてきた。

作業が始まる午前9時、福生市役所から都市建設部施設公園課の職員が到着し、10人ほどの参加者がそろったところで、早速、今日の作業予定を確認する。今日は下草刈りと枯れ枝の整理、シイタケ栽培の原木の天地返しなどをするという。

ラジオ体操で体をほぐしてから作業開始。メンバーは2、3人のグループにわかれて林の中に散っていった。しばらくすると、刈り払い機のうなるような音が響き、作業する人たちの気配が林に満ちてきた。

図書館の裏の斜面は立川崖線といい、古多摩川が武蔵野台地を削ってできた河岸段丘の崖にあたり、その上が立川段丘になる。

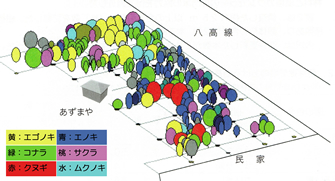

斜面を上ると、クヌギやコナラ、ムクノキ、エゴノキなどの落葉広葉樹の林が広がっていた。林の木々は斜面の木とは違って、どれも直径15センチほどと細く若い木であることがわかる。ここが萌芽更新中の林なのだ。

「立川段丘は、以前はグリーンベルトがずーっと続いていたのですが、開発されてしまい、今はぽつんぽつんとしか緑が残っていないのです。ここは私たちが萌芽更新を始める前は大きな太い木がたくさん立ち、うっそうとした林でした。林床はササでおおわれてゴミの不法投棄や防犯上の問題もありました」と萌芽会の近藤富代子さんが説明してくださった。

現在の林の中は、光が差しこんで明るく、散策路の向こうまで見通すことができる。会員たちが枯れ枝を取りのぞいたり散策路をはいたりして、ほどよく手が入っているため、安心感があり心地いい。

林内には、切り株から生え出て萌芽更新した木も見られた。

萌芽更新を始めた最初の1、2年は、林の周囲を柵で囲んで人の出入りを制限したり下草やつる植物、外来植物を取りのぞいたりして、萌芽枝やどんぐりから芽生えた実生の木を守る作業をしていたとのことである。

「はじめのころはパイオニア植物といってヌルデやタラノキ、マユミ、クサギなど光が燦々と降りそそぐところが好きな樹種が出てきました。でも、そういう木は光があたらないと生きていけないのでいつのまにかなくなって、今は、コナラ、クヌギ、エノキ、ムクノキなどの雑木林になっています。自然に、人間の手を加えなくてもここに適した木が残った感じです」と近藤さん。

市職員も「前会長の在原博さんの指導で、萌芽更新を始めて3年経ったら、あとは雑木林のことは雑木林にまかせなさいということで、今はあまり手を加えずに、見守るようにしています」とおっしゃる。

放置されていた雑木林を皆伐し、萌芽更新により若々しい林を取りもどしたい

雑木林の萌芽更新では、一度すべての木を切り払わなければならない。1本でも残すとその木の陰のせいで萌芽がうまくいかないのだという。しかし、世論には木を切ることをよしとしない向きもある。

とくにまちの中の木や林を切るのはむずかしい。樹齢50年、60年を過ぎた高齢木になると、枯れ枝を落下させたり腐って倒れたりする危険があるのだが、それでも住民の反対があれば、なかなか切ることができない。

しかし、雑木林はもともと切ることによって維持管理されてきた歴史がある。人里に近い森や林では、定期的に木を切って炭を焼き、薪をとり、その後、15年~20年は木を育ててまた切るということを繰り返してきた。切ることによって森や林の状態を維持するように管理されてきたのである。

それが1960年代以降、石炭や石油、天然ガスがエネルギーの主軸になり、炭や薪が必要なくなると、雑木林は見捨てられ放置されるようになった。エネルギー革命によって、縄文時代から続いてきた日本人と雑木林、森との関わりが置き去りにされてしまったのである。

福生市に残された雑木林でも、事情は同じであった。そして、人との関わりがなくなった雑木林は、約半世紀のあいだに、太く育った木が林立し、薄暗く人を寄せつけない林へと変貌してしまったのである。

一方、子どものころから武蔵野の林を見て育ってきた年配の人たちのなかには、雑木林の変貌を嘆く人たちがいた。小さいころに、雑木林を切って木を利用しているのを見ていた人たち、コナラやクヌギなどの広葉樹は切ってもすぐに新しい枝が出て、数年で雑木林がよみがえること、なによりも木を切ったあとには、カブトムシやクワガタムシが増えて林が楽しい遊び場になることを経験している人たちであった。

萌芽更新という言葉も知らないまま、萌芽更新を目の当たりにしてきた世代である。

福生市では、1992年(平成4年)ごろから、行政に対して雑木林の萌芽更新を実行するようにという声が、繰り返し届くようになった。薄暗く変貌してしまった雑木林を嘆く人たちが、昔の若々しい林を取りもどし、次世代につなごうと動きだしたのだ。当時は、木は切ってはいけないという世論が大勢をしめていた時代である。

福生市が広報で萌芽更新を実施するためのボランティアを募ることになったのは、それから10年後の2002年(平成14年)のことだった。

発足後、最初の2年間は雑木林でササを切りゴミを取りのぞくなどの活動をしたり、萌芽更新をしている近隣の林を視察したりしていた。

そして、2004年(平成16年)1月に、会員の多数決により福生市公園内文化の森の皆伐を決定、2月には早くも着手した。林業経験のある前会長の在原さんの指導のもと、約2か月かけてボランティアと市職員の力だけで、面積約2,200平方メートルの雑木林で90本の木をすべて切りたおしたのである。

こうして萌芽更新をめざした森づくりが始まった。

萌芽更新により生物多様性が高くなる

このとき伐採した樹木はほとんどが樹齢50年を超える高齢木であったため、萌芽率は約30%と低かったが、前年のどんぐりからの実生や地中に眠っていた種の発芽などに助けられて、雑木林の更新は順調に進んだという。

(福生萌芽会提供)

現会長の生沼正さんは『福生萌芽会のあゆみ※1』のなかで、次のように振りかえっていらっしゃる。

「平成14年当時は、文化の森を伐採して萌芽更新する必要性の有無、住宅地の中に昔ながらの雑木林を再生することは適切なのか、(中略)、色々な不安を抱えながら伐採に踏み切りました。会員みんなが切磋琢磨し、保全の仕方を体得しました。また、『自然の再生力の素晴らしさ』を実感し、様々なことを学びました。これらの経験から、里山の雑木林は人間が密接に関わり合ってできあがった自然だと知りました。その自然の中で人間、植物、そして昆虫がいい調和のもとで共生してきたのです」

皆伐から13年が経ち、若々しくよみがえった雑木林では、いろいろな変化がおこっている。

まず、近藤さんのところには「ここを歩くと、雑木林でカブトムシをつかまえた昔の子どものころを思い出す」とか「ここにくると、昔の子ども時代に帰ったような雰囲気になれる」という市民の声が届いているという。

2007年以降はできるだけ手を加えないことを基本に管理しているが、外来植物やつる植物の侵入も見られなくなり、武蔵野の雑木林らしい林になってきた。昔の武蔵野の雑木林を覚えている世代には、萌芽更新によってつくられた若々しい雑木林は、懐かしい原風景につながるのだろう。

また、生物多様性が豊かになってきたという。萌芽会では、専門家である環境カウンセラーの協力のもと、樹木調査と林床植生調査を行った。林床にはオカトラノオやメハジキ、オトギリソウなど伐採前には見られなかった花が咲くようになった。またカブトムシを初めとする虫たちの種類も増え、アカシジミやテングチョウ、ダイミョウセセリといった蝶たちも戻ってきた。

「萌芽更新で雑木林を管理していくと、虫やいろいろな生物、菌などもたくさんここで生きていけるし、後世に雑木林を残し、同時にDNAをたくさん残していけます」と近藤さんはおっしゃる。若々しい雑木林を次の世代に残したかったというメンバーの思いは確実に実りを見せつつあるようだ。

若々しい雑木林、若々しい森をつくっていくことは、今の日本の森林にもっとも必要とされるテーマかもしれない。

日本全体で見ても、戦後の拡大造林によってつくられた人工林の多くは伐採時期をむかえているのだが、伐採はもとより間伐もされず放置されている森が多い。

日本は国土の約67%が森林におおわれていて、森の木々が温暖化の原因となるCO2をたくさん吸収してくれると思っているかもしれない。しかし、現在の日本の森林は壮齢林、老齢林が多く、CO2の吸収能力は低いといわれている。

ヒノキを用いた実験※2によると、20年生の木と、60年生の木、104年生の木の光合成能力を比較すると、20年生の木がもっとも優れているという。若い木、若い林、若い森の方がCO2の吸収能力が高く、温暖化対策からも森や雑木林は若々しい状態を保つことが必要だとわかる。

福生市の文化の森も、もうすぐ次の萌芽更新の時期がやってくる。そのとき、市民のコンセンサスを得るためにも、今回の萌芽更新で集積された知見が存分に生かされることを願いたい。