【第48回】練馬区:エコライフデーと普段の日の行動を比較し、二酸化炭素削減効果を評価する(エコライフチェック事業「STOP!地球温暖化 ねりま大作戦」)

「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」の助成金を活用した都内62市区町村の環境事業の取り組み状況について順番に紹介する「環境事業紹介」のコーナー。第48回は、練馬区が区民と協働で、12年間にわたって実施してきた「エコライフチェック事業」について紹介します。

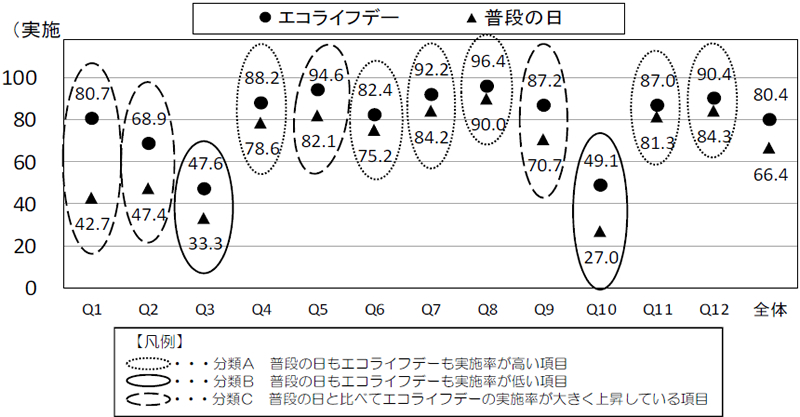

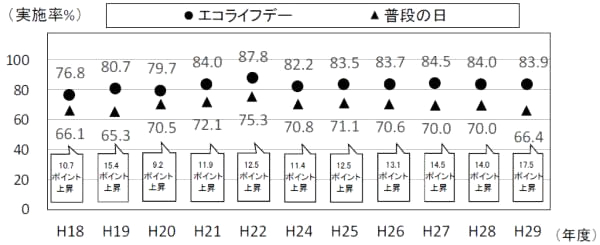

エコライフチェック事業は、「テレビをみる時間を少なくした」「冷蔵庫の扉を開けている時間を短くした」など、地球温暖化防止のための二酸化炭素排出削減につながる行動について、チェックシートを用いて確認するもの。特徴的なのは、参加者それぞれが任意に設けるエコライフデーと普段の日の行動を比較することで削減効果を評価する仕組みです。普段実施できていないものの、エコライフデーには意識して実施したという項目が多くなれば、削減率も上がっていくわけです。毎年4万人が参加している同事業の概要及びこれまでの経緯と今後の展望を含めて、担当者のお話をお聞きしました。ぜひご一読ください。

※本記事の内容は、2018年6月掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

家庭からの排出を減らすための取り組みとして13年目を迎えた「エコライフチェック事業」

練馬区のエコライフチェック事業「STOP!地球温暖化 ねりま大作戦」は、練馬区民環境行動方針(平成16年度策定)によって区民から提案された普及啓発の取り組みとして、区民と区が共同で開発して、平成18年度から本格実施を開始した事業。平成30年度で、13年目を迎えている。

東京23区の最西端に位置する練馬区は、区内全域が武蔵野台地にある。かつて、田園風景が広がる豊かな自然があふれる地域だった練馬区は、戦後の復興期から現在に至るまで、ベッドタウンとしての宅地開発が進み、人口増加が続いてきた。現在の人口は約73万人と、23区では世田谷区に次いで多く、区内から排出される二酸化炭素の削減には、家庭からの排出を減らすことが欠かせない。エコライフチェック事業は、その対策の一環として実施している取り組みだ。

「事業開始の段階では、事業に賛同・ご協力いただける区民の皆さんのご協力をいただきました。区民と行政との協同による積み重ねがあったことで、長年に渡って、この事業を継続していくことができています。また、チェック項目にも工夫があります。項目は区民参加のチェック項目検討会で内容や表現について、検討を行ったものを採用しています。項目に採用する際には、その取り組みを実施することで削減できる二酸化炭素量が多いかどうかよりも、家庭環境や時代の流れに合っているか、小中学生でも実行できる内容のものかといった点を重視しています」

練馬区環境課地球温暖化対策係の花輪剛史さんと中板泰智さんはそう話す。

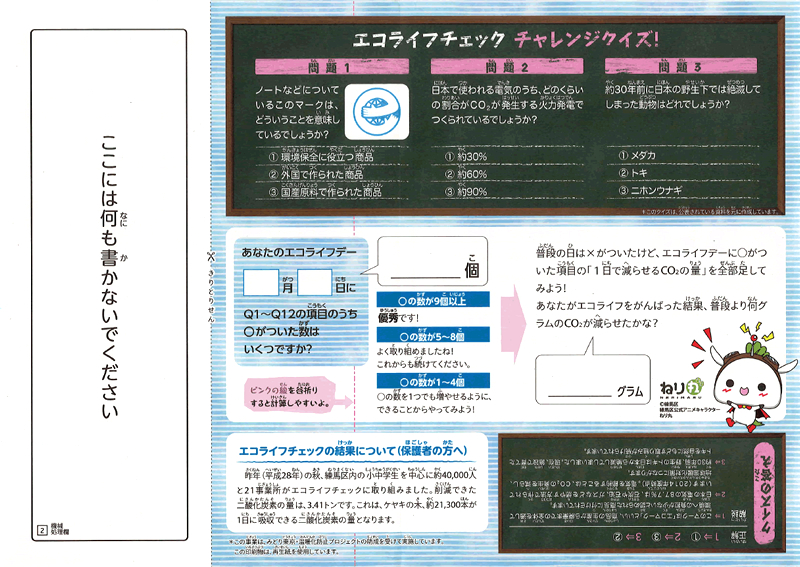

平成29年度エコライフチェックシート(個人用)の表面。 ※クリックすると拡大表示します。

区民の協力で行動項目を見直している

エコライフチェック事業は、区民の日常生活におけるエコライフ(環境に配慮した行動)を促進することにより、地球温暖化防止のための足元からの行動を広げることを目的に実施しているものだ。

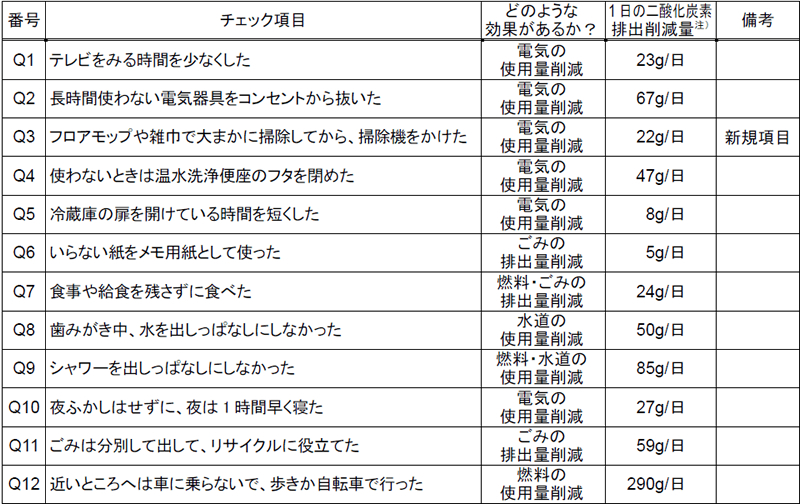

具体的には、12項目のエコライフ行動が示されたチェックシートを用いて、参加者それぞれが任意に設ける「エコライフデー(エコライフを意識して実行する日)」と、「普段の日」における取り組み状況を自己チェックして、区に報告する。区では、これらの取り組み状況の差分を集計・分析することで、二酸化炭素の排出削減の効果を評価して、今後のエコライフに役立ててもらおうというわけだ。

「10月の1か月間を、練馬区エコライフ実施月間としています。人によって生活リズムも異なり、週末の方が取り組みやすい人もいれば、平日の方が都合のよい人もいるため、区として特定の日をエコライフデーとしては設定していません。自分で決めていただいたエコライフデーの一日で、CO2の排出を減らす行動をしてもらうものです。ただ、“CO2削減の行動としてどんなことをしましたか?”と聞いても漠然としてしまうので、エコライフ行動の例をシートの12項目で紹介して、それらの行動を普段からやっていますか? エコライフデーの取り組みとして実施しましたか? について、それぞれチェックしてもらうわけです」

チェック項目は、エネルギー(電気・ガス・ガソリン)や水の節約に関するものから、ごみの分別といった内容まで、日常生活において二酸化炭素の排出を削減し地球温暖化対策につながる取り組みを幅広く取り上げている。それぞれ、大変な努力をしないと達成できないものではなく、日頃の生活の中で、ちょっとしたことを意識するだけでも二酸化炭素の排出削減につながるということを知ってもらえるように、項目を厳選している。わずか12項目だから、それら以外にも二酸化炭素を減らす行動はさまざまあるが、これらの行動を例にして、身近な取り組みを通じてエコライフ行動ができると知ってもらうことを大事にしている。

平成29年度の参加人数は、4万人を超えている。その内訳は、小・中学生が25,080人、その家族が13,482人、一般参加者は556人、事業所従業員が736人、練馬区職員からも680人の参加があり、合計40,534人を数えた。これに加えて、平成26年度から始めた事業所用エコライフチェックシートに参加したところが18団体あり、それを含む全体の二酸化炭素削減効果は、合計約3.11トンになった。個人による削減効果だけで集計すると、約3.09トンになり、これは直径20cmのケヤキの木約19,300本が一日に吸収する二酸化炭素量に相当する。

※画像をクリックすると拡大表示します。

エコライフデーと普段の日の取り組みを比較し、エコライフの効果を確認

エコライフチェックシートは、小中学生向けと一般向けのシートを別々に用意しているが、項目は共通する。小中学生には小学生なりの、高齢者にも高齢者なりの特徴的な行動があるとの指摘もされるが、共通項目にすることで、比較・集計できるようにするためだ。いろいろな意見を取り入れながら、全世代共通でできるもの、家族みんなで取り組めるものなどを選んでいる。

チェックシートの行動項目を通じて、“こんなことでも二酸化炭素排出削減の行動ができる”と気付いてもらうのも大事な目的だ。そのため、あえて年度ごとに項目を入れ替えて、新たな知識を伝えるようにしている。

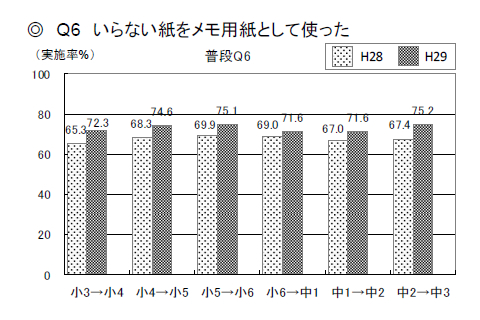

例えば、昨年度の見直しで入れ替えた項目『フロアモップや雑巾で大まかに掃除してから、掃除機をかけた』は、前の年までは『パソコンを使わないときは電源を切った』だった。パソコンからモバイル機器など利用媒体の変化が見られることもあって、同じ家電の節電行動でも異なる行動内容を選んだ。家族が掃除機をかける前に、子どもがまわりを片付けたり、雑巾やフロアマップでサッと拭いたりしてお手伝いすることで、掃除機をかける時間が減って節電・省エネになるということを知ってもらいたいとの思いも込めた。『冷蔵庫の扉を開けている時間を短くした』も数年前に入れ替えた項目で、それ以前の『冷蔵庫に物を詰め過ぎない』とは少し視点をずらした内容に替えた。同様に、『いらない紙をメモ用紙として使った』も、雑紙の利用についても知ってほしいという区民からの意見があって採用した。

(全12項目の平均値)

※平成23年度の「エコライフチェック」は、東京都教育庁が実施した「“がんばろう日本”節電アクション月間」と連動させて、区立小中学生(約47,500人)が参加。ただし、チェック項目の質問形式が異なるため、上表には含めていない。

※クリックすると拡大表示します。

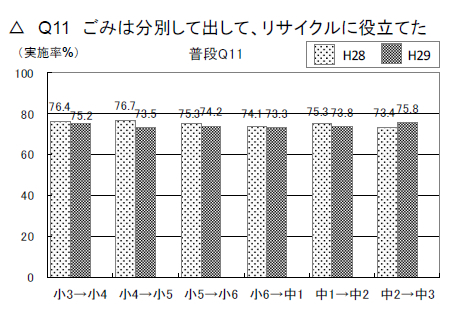

一方、かつてあった『お風呂に続けて入るようにした』は、家族構成の変化や家族の生活リズムの変化などあって、今の時代にはそぐわないとやめている。エコバッグやマイボトルに関する項目もあったが、かなり普及が進んで、エコライフデーと普段の日の取り組みに差がつかなくなったことから別の項目に替えた。定着してきた内容は、別の新たな項目に切り替えた方が効果的だし、新たな普及啓発にもつながる。

過去のデータとの比較による行動変化も見ているため、一気に切り替えるのではなく、バランスを取りながら、少しずつ見直していくことを心掛けている。

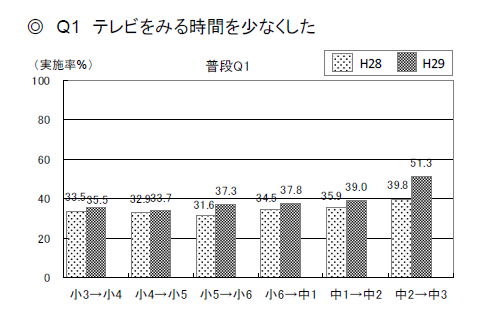

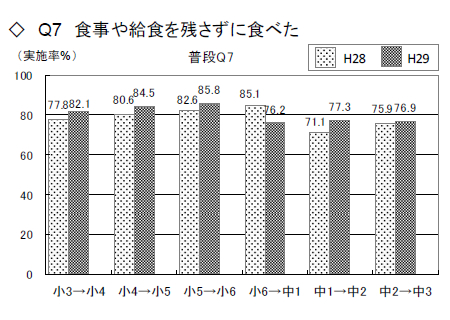

学年別の集計によって、経年での定着率等の変化を浮き彫りにして、より効果的な対策を練っていく

エコライフチェック事業の結果は、報告書としてまとめて公表しているが、せっかく集まっているデータをより有効に活用できないかと始めた取り組みがいくつかある。

平成28年度からは、小中学生用の結果を学年別に集計している。それまでは、個別の集団ごとに集計するとしても、学校単位や自治会単位の集計にとどまり、それほど結果の分析につながるものにはなっていなかった。

「この事業は、小中学生の参加が多いのが特徴になっています。しかも、小中学生はそれほど構成員の入れ替えがありません。つまり、前の年の3年生はそのまま翌年には4年生にあがります。転校生もいますが、大きな変化はないのです。だったら、学年単位で輪切りにしてみたら、経年変化を追えるのではないかという発想です」

毎年実施している事業だから学年が上がるにしたがって定着率が上がっていくなどの変化がみられると、事業の効果として評価することもできる。実際には、ほぼ横ばいか、ものによると中学生になったとたんに下がっていく項目もある。ダイエットを意識し始めるなど、エコライフ以外の価値観が行動に反映しているのかもしれない。

今後、学年別の集計を重ねていって、データが積み上がっていくことで現状の把握につながれば、より効果的な普及啓発に向けた対策も立てられるようになると花輪さんは期待する。

学年別の定着率の変化。この表は、同じ年の学年別集計だが、今後も学年別集計を続けていくことで、同じ学年の子どもたちの経年変化を見るためのデータとしても活用することが期待できる。※クリックすると拡大表示します。

エコライフチェックによるCO2削減効果と、樹木によるCO2吸収の効果をつなげるためのツール

同じく平成28年度から始めた、集計結果を活用した参加者へのフィードバックの取り組みが、小中学校の校庭に生えている樹木のネームプレートを制作し、提供するというもの。

「エコライフチェック事業の目的は二酸化炭素の削減です。大気中の二酸化炭素を減らすための方法にはいろいろとありますが、森の木による二酸化炭素の吸収もその一つです。この事業で一番ご協力いただいている小中学校の校庭には、必ず樹木が植わっていますから、それとつなげたことが何かできないかと、学校の先生方にもご意見を伺いながら考えたのが、樹木のネームプレートを作ることでした。ネームプレートを付けている学校もありますが、年月が経って劣化したり落ちてなくなったりするところも少なくありません。ネームプレートを作って、そこにエコライフチェックの結果として、参加者1人当たりの削減量を記し、樹木による吸収量を算定して表示することで、還元したいと考えたのです」

初年度は、トライアルとして、各校1本ずつで募集した。どこの学校にどんな木が何本植わっていて、どれだけの二酸化炭素を吸収しているのか、区役所では把握できていないため、取り付けを希望する木の選定と、樹高や直径などの測定も各学校にアンケートをとって、樹種による算定結果を計算して、役所の印刷機でプリントアウトしたものをラミネーターで挟んで、一つ一つ手作りして150部ほど制作した。

樹高の測定は、算数や数学の時間を使って、児童・生徒が測定・計算したところもあったという。地球温暖化対策係としても、学校の授業や課外活動などで環境学習の活動につなげてもらうことを想定した取り組みだった。

平成30年度は、より耐久性・耐水性の高い素材を使って作ることを計画している。区内には小中学校合わせて99校があるが、学校によっては複数枚希望するところもある。新たな素材で様子を見つつ、継続させていきながら、要望に応じて拡大させていくとともに、役所だけではなく、地域の事業者や市民とともに発展させていくことが大事だと、花輪さんは言う。

「役所は担当者が変わるとそれまでというところもありますが、エコライフチェック事業が、これだけ長いこと続けてこられたのも、エコライフ推進員の方々をはじめとした区民の皆さんと一緒にやってきたからです。今後も、区民の皆さんの力をお借りしながら、もうエコライフチェック事業なんていらない、というくらい区民の皆さんのエコライフ行動が定着していくまで続けていきたいと思っています」