【第2回】冬の節電ポイントとCO2削減支援の担い手「地域カーボン・カウンセラー」

3月11日、東日本大震災の影響による電力不足から計画停電などを経験した東京。この夏は、電力不足の懸念から企業や事業所にとどまらず、家庭にも節電対策が求められた。 電力需要の最大ピークとなる8~9月は、各主体の努力で乗り切り、停電などの危機を乗り切ることができた。その一方で、これから電力需要の第2のピークである冬を迎える。

田村 裕美(たむら ゆみ)

一般社団法人 カーボンマネジメント・アカデミー設立代表理事、事務局統括 青森県出身、技術士(建設部門)、建設コンサルタント、エネルギー系ベンチャー企業を経て独立。内閣府地域社会雇用創造事業(社会的企業の創業および人材創出を支援する等の事業を実施し、地域社会における事業と雇用を加速的に創造することを目的とする)受託、「地域カーボン・カウンセラー」養成講座を全国で実施。

エコアカデミーインタビュー

1. 電力不足がもたらした意識の変化

-東日本大震災の影響による電力不足から、この夏、大規模停電などの電力危機が懸念されましたが、各方面での節電対策のおかげで、そのような問題はおきませんでしたね。-

今年の夏は、電力不足の懸念から、電力大口利用者である、大企業や工場、事業所などは、電気需要の少ない休日に稼働させるなどの努力で、なんとか夏の電力危機を乗り切ったという状況です。

この夏も、仕事で日本全国を飛び回っていましたが、地方に行って施設に入るとエアコンが効いていて、その涼しさにハッとしました。東京電力管内以外では、それほど、節電の必要はないのだな・・っと、あらためて、東京の電力不足を実感しました。

-たしかに、去年は建物の中に入ると、エアコンがきき過ぎていて、寒いと感じましたが、今年は、室内で汗ばむくらいでしたね。-

大阪では、昨年と同様にエアコンがきいて寒いくらいのオフィスもありました。

そのような折、「東京の人ってまじめですよね・・大阪では、電気が足りなくなるって言われても、東京の人みたいに・・汗だくで仕事とか・・そこまで努力はしないとおもう」と言われてしまいました。私としては、逆に、東京に住んでいる人が「まじめに取り組んでいる」と言われ、驚きました。

計画停電を経験されていない方も、周囲の方やマスコミの「大変だ」という声を耳にして、電力危機を実感したと思います。これがきっかけとなり、身近なテーマとして節電を考え、エネルギーに対する意識が変わったのではないかと思います。

2. 冬の電力需要の特徴と節電ポイント

- これから冬を迎えますが、冬の節電には、どのような課題があるのでしょうか?-

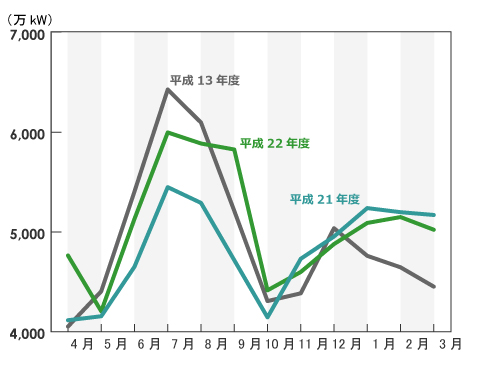

ここ数年の東京電力管内の電力需要を見ると、一年間の電力需要のピークは、夏場の8~9月と冬場の1~2月の2つの山があります。

※東京電力資料を参考に作成※1

一日の電力需要を見ると、夏場は、暑さが厳しくなる日中にピークが来るのに対し、冬場は、午後5~6時頃という特徴があります。ちょうど、帰宅して照明や暖房にスイッチを入れ、食事の準備にテレビにと、夕方になると、一度にたくさんの電気を使うようになります。

また、夏場は冷房でエアコンを使うのが、だいたい7月~9月上旬の2か月程度であるのに対し、冬場は、暖房でエアコンを使うのが12月~翌3月までの4か月間と、夏より長くなります。特に東京のような都心部では、防火対策もあり、石油やガスに代わって、暖房器具の多くは電気製品なので、冬場は、意外と電気の消費量が多くなる傾向があります。暗くなるのも早いので、照明を使う時間も長くなります。

- なるほど、冬場と夏場では、電力需要のピークが来る時間帯が異なるのですね -

この夏の節電対策は、ピーク時の電力需要をどれだけ抑えるかが課題となり、電力大口利用者である大企業や工場、事業所などの努力で、なんとか乗り切ることができましたが、冬場は、暖房や照明など家庭で電気を使う時間帯が、電力需要のピークとなるため、企業や工場だけでなく、家庭での節電対策も重要なテーマとなります。

- 冬場と夏場では、電気の使い方も異なるということは、節電のポイントも、夏と冬ではちがってくるのですね -

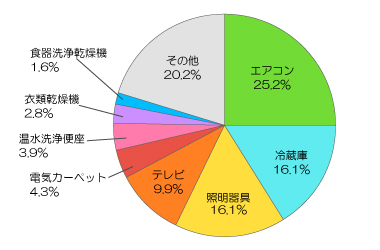

家庭で消費される電力の約4分の1が、エアコンです。設定温度を控えめにするのが、節電のポイントになりますが、自分の家で使っている家電にどんなものがあり、消費電力がどのくらいあるのか...ということに関心をもつことも節電につながります。

※東京電力資料を参考に作成※2

【図・注】割合は四捨五入しているため、合計が100%とは合いません。

【出所】資源エネルギー庁 平成16年度電力需要の概要(平成15年度推定実績)

なんとなく家電が多いので、30~40アンペアとか、余裕をもって契約してしまいがちですが家にある家電を、同時に全部使うわけではないので、ドライヤーを使うときは、電子レンジを使わないなど、使い方の工夫で、節電できます。

自分が使っている使用電力量と、契約電力とが、あっているのかどうかを見直すだけでも、節電の意識をもつきっかけになると思いますよ。

これは、中小企業でも同じことで、設備の消費電力と、契約電力とを比較し見直す、今まで無意識で使っていた電気を意識するという意味で効果があると思います。中小企業でデマンド契約(実量制)をされている方はピーク電力が1年間の契約電力を決めるので、省エネと省コストのW効果があると思います。

- 家庭では、省エネタイプの家電に買い替えると、節電効果が高いと言われていますね。

しかし、テレビも家族で1台から、ひとり1台など、省エネタイプといっても、家電そのものの数も昔から比べると増えていますね -

省エネの方法としては、家庭でも中小企業でも、設備の買い替えが、もっとも簡単な方法です。家電そのものは、省エネが進んでいます。地デジ対応で、みなさんテレビの買い替えをしましたが、みなさん結局大きなテレビにしてしまいました。冷蔵庫やエアコンなど家電が大型になる傾向があり、その結果増エネになったという課題もあります。

家であれば、二重サッシにする。通気性、断熱性の良いエコ住宅に建て替えるなどが、一番ですが、そうそう簡単に家の建て替えなどはできないので、節電効果の高い工夫を、ひとつ1つ家族で楽しんでやっていくことが大切だと思います。

3. お父さん、お母さんの知恵と思い出

-家庭での節電効果の高い工夫とは、具体的にどのようなものがあるのでしょう-

この場で、個別にご紹介するまでもなく、節電のノウハウなどは、政府や自治体をはじめ、企業などのホームページなどで、詳しく紹介されています。省エネに王道はなく、それぞれの家庭ならではの、節電の知恵と小さいことの積み重ねが、節電の成功につながっています。まずは、意識をもつということが大切ではないでしょうか。

- この夏の節電努力をみると、企業をはじめ、家庭などの節電意識は高まっていると思うのですが -

実は、お父さんが職場で節電の実践をしているのに、家庭の節電は、お母さんまかせ。お父さんも会社でやっている工夫など、家で子供に教えて、いっしょに実践してみるなんていうのも、良いと思います。

また、お父さん、お母さんが、昔のことを思い出して、実践してみるのも良いと思います。

私自身、3月に計画停電で電気が使えない夜、湯たんぽで暖を取りました。

私は青森出身、冬はとにかく寒かったです。昔は各部屋に暖房はなく、家族が集まる場所だけ温めていました。子供の頃、夜寝る前に、こたつの中にタオルケットをいれていました。温まったタオルケットを布団に入れると、冷たい布団でも、暖かく眠れました。

冬は、家の中でも、厚手のセーターを着ていたし、寒さに体が慣れるというのでしょうか、昔はそれが、普通でした。そんなことを思い出したりしました。

- 電気をはじめエネルギーに頼り過ぎず、人間も生き物として心も体も冬の備えをちゃんとやっておくことが大切なのですね -

いくら、服を着込んでも、寒い人は寒いという現象があります。

季節や気温の変化に体を合わせていく、基礎代謝を高めるなど、健康を維持するのも、ある意味で節電につながると思いますよ。

4. モチベーションが大切

- 電力不足という課題は、今年だけにとどまらず、来年以降も続くと予想されていますが、節電を続ける意欲を、ずっと継続できるのでしょうか?-

この夏も、7月に節電をがんばったけど、8月にリバウンドしてしまった・・という話を聞いています。特に、家庭などで実践する身近な節電は、すぐにクリアできてしまうものが多いので、その次に何をするか、ステップアップと、モチベーションが大切になります。

実は今年、企業を対象に、節電など省エネのコンサルティングをしました。

家庭では、電気代など、先月と比べて今月はどうか、という比較をしてしまいますが、重要なのは、モニタリングすることなのです。

例えば、工場などでは、毎日、どの時間帯にどれくらいの電気を使っているのか、それが、去年と比べて多いか少ないかを見て節電ができているかを評価しています。

実は、電気料金は、燃料調整費などで、大きく変化するので、去年の電力消費と、比べてどのくらい節電できたかを見るのが大切です。

- つまり、料金で比較するだけでなく、使用量で比較するのがポイントということですね -

便利なサービスもあり、スマートフォンのアプリケーションで、自分で毎日メーターの数値を入れて、記録できるものもあります。

最近では、各自治体が節電・省エネ支援として、ホームページで、電気やガスの消費量の数値を入力すると、グラフや表などにあらわして比較し、省エネのポイントやアドバイスなどをしてくれるサービスもあります。お住まいの自治体のサービスを利用するのも良いと思います。

- この「ECOネット東京62」のサイトも各自治体の環境インフォメーションにアクセスできるので、活用できそうですね -

自治体の省エネモニター制度などに、参加してみると、参加者どうしのデータを比較することができ、自分が使いすぎか、節電できているか、状態がわかり、モチベーションにもなると思います。

5. 地域カーボンカウンセラー

- 節電のノウハウなどは、自治体や企業のホームページなどでも紹介されているとのことですが、現場になかなか情報が届かない、反対に情報にたどりつけないという現状があると思います。しかし、その一方で、冬の節電は、大企業だけでなく、中小企業や家庭など裾野を広げて、ひとり1人の意識と行動に頼らざるを得ないという課題がありますね -

そうですね、やはりひとり1人が、こまめに自分でやるという意識が大切です。

そのような経緯もあり、身近な分野で省エネやCO2削減の指導やアドバイスを行える担い手育成として、現在、地域カーボン・カウンセラー養成事業※3を全国で展開しています。

この背景に、現在、我が国には、あらゆる分野で節電をはじめ省エネなど地球温暖化対策に取り組まなければならないという課題があります。大企業だけでなく、中小企業や、農業、サービス分野、また、家庭など、「身近な生活分野」でのCO2削減をより一層進める必要があるにもかかわらず、CO2削減の指導やアドバイスを行える人材は、エネルギー管理士などの国家資格保有者、政府の認定した審査機関など高度な知識を持つプロに限られており、全国的に不足していました。

地域カーボン・カウンセラー養成事業では、内閣府地域社会雇用創造事業※4の一環として、地球環境問題に関心があり、CO2削減という現場に関わっていきたいという意欲のある方を対象に、無料の講座を実施しています。

プロジェクトがスタートしてから1年が経過し、全国20か所で実施した講座の修了生は、700人近くになっています。50、60歳代が、受講生の半分以上を占め、その多くが現役時代の仕事で培った専門知識を生かして、社会貢献していきたいという、強いご希望をもっていらっしゃいます。

また、九州の方などは、将来的に環境ビジネスを立ち上げ、さらには、韓国や中国や東南アジアにむけて、環境ビジネスを展開していくなど、グローバルな視点をもって、受講されていた方が非常に多く、とても印象的でした。

講座では、座学だけではなく、自治体や企業の協力のもと、現場研修も行っています。例えば、環境モデル都市である千代田区の、太陽光発電の装置を見学したり、協力企業の工場に行きボイラー施設などを見学したりしています。また、CO2吸収原となる森林を見るため、実際に山間部の植林地まで足を運んだりしています。

このプロジェクトは、平成22年、23年度の2年間の期間限定プロジェクトですが、修了生が、講座を通じて培った知識やスキルを生かし、地域密着型で、小回りの利いた活動を展開していくことに、大きな期待があります。

また、来年、国の新たなCO2削減担い手育成プロジェクトして、「カーボン・マネージャー制度※5」がスタートします。スキル別にレベル認定のある制度なので、地域カーボン・カウンセラー講座の修了生も是非、この認定制度にチャレンジして、活躍の場を広げていってもらいたいと思います。

冬の節電は、大企業をはじめ、中小企業や家庭など、節電努力が不可欠です。身近にできて効果的な節電対策の現場で、地域カーボン・カウンセラーが活躍していければと思います。

おすすめ節電情報WEBサイト

- 財団法人省エネルギーセンター「生活の省エネ」サイト

「家庭の省エネ大事典 」、「省エネ家電・エコ家電おすすめサイト」、「かしこい住まい方ガイド」など、身近な省エネに関するパンフレット(PDF)をダウンロードできる。

公開終了 - NHK節電映像館

家庭の節電、企業の節電、節電ビジネスなど、分野別の節電情報がわかりやすい動画で紹介。

URL - かえる1号の節電チャレンジ日記

身近な節電のハウツウを、ブログ形式で紹介。生活の中で、親子で気軽に楽しみながら、節電をつづけるコツを紹介。

URL

注釈

- インタビューを終えて -

田村先生は、もともとは建設コンサルタントの技術者として、貯水池やダムの建設に関わってこられました。土木の分野では、100年に一度の大雨に備えるというのが常識。しかし、記録的な豪雨が発生する頻度が高くなり、「地球温暖化による気候変動」という現象に関心をもつようになったそうです。地球温暖化防止対策やCO2排出削減が重要であると知り、当時は先駆的なエネルギー系ベンチャー企業に転職したものの、CO2排出削減に関わる人材の不足を実感し、自ら人材育成事業を立ち上げる決心をされたそうです。

「地域カーボン・カウンセラー養成事業」を通じて培ったノウハウを、近い将来、中国や東南アジアなどの新興国で展開させ、多くの人々にCO2排出削減を身近な活動として、広めていきたい。今後のプランを熱く語る田村先生、女性ならではのきめ細やかさと、エンジニアとしての計画性がバランスよく融合し、CO2排出削減事業に新たな展開の期待を感じることができました。

インタビュアー 峯岸 律子(みねぎし りつこ)

環境コミュニケーション・プランナー。エコをテーマに、人と人、人と技術を繋げるサポートを実践。

技術士(建設部門、日本技術士会倫理委員会)、環境カウンセラー、千葉大学園芸学部非常勤講師。