【第3回】電気の未来~スマートグリッドがつくる新しい地域・社会システム

スマートグリッドという言葉を耳にする機会が増えてきました。とりわけ、東日本大震災以降、電力不足の懸念から、効率的な電力網の構築への関心が高まりました。太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーへの期待からも、新たな電力ネットワークの可能性として、スマートグリッドが注目されるようになりました。今回は、スマートグリッドとその可能性についてお話を伺います。

浅野 浩志(あさのひろし)

財団法人 電力中央研究所 社会経済研究所長 工学博士

1984年3月東京大学大学院工学系研究科修了。米国スタンフォード大学客員研究員、東京大学工学部助教授、東京大学大学院教授を歴任。2010年より財団法人電力中央研究所 社会経済研究所社会経済研究所長(現職)。2011年8月より東京大学大学院客員教授(現在に至る)

専門:エネルギーシステム工学、エネルギー経済。研究テーマ:次世代グリッド技術、デマンドレスポンスプログラム、再生可能エネルギー導入支援策。

エコアカデミーインタビュー

1. 電気とITとの融合

-東日本大震災による電力供給力不足を受けて、再生可能エネルギーの導入を推進する機運が一気に高まりました。また、電力系統のもつ課題から、スマートグリッドが注目されるようになりました。スマートグリッドとはどのようなものなのでしょうか-

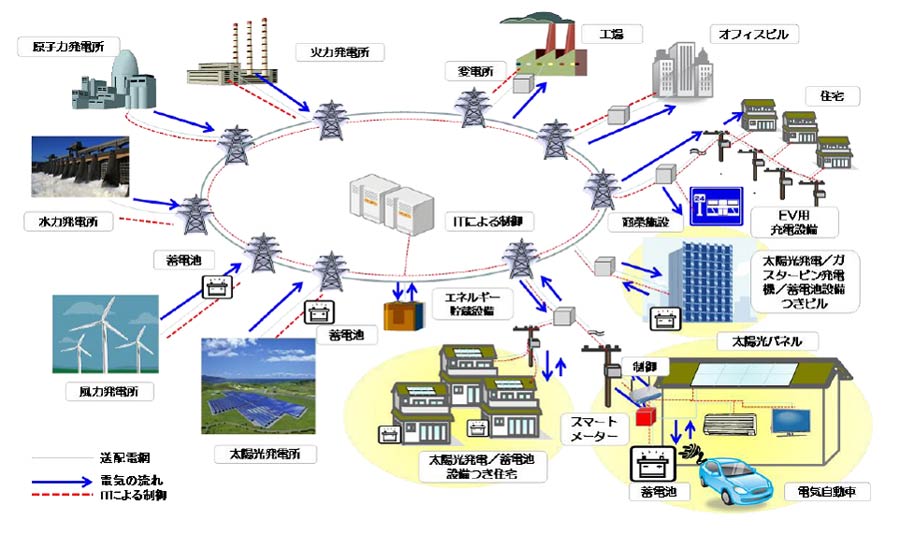

スマートグリッドとは、きわめて抽象的な概念なのですが、一言でいうと、情報通信機器を活用することで、電力供給側と家庭で使っている家電機器や電気自動車との間で情報をやり取りし、無駄なく効率的に電気を利用するための電力系統のあり方のことです。

これまで、電力とは、使いたい時に、使いたい量を、制限なく使えるモノというイメージがあったと思います。しかし、3月の東日本大震災の影響で、電力不足による使用制限を経験し、多くの方が、電気は需要に合わせて発電されるということをご理解いただいたと思います。無駄なく効率的に電力を活用するには、供給する側と、使う側の双方が情報を共有して、連携することが大切で、スマートグリッドでは、そのあたりの実現を目指しています。

スマートグリッドのしくみは、家電機器などがどれだけ電気を使っているかを15分毎、30分毎にユーザーに伝え、電気が不足する見込みの場合は節電協力を求め、反対に、電気が余っている場合は電気自動車や蓄電池などへの充電を促すなど、需要側と供給側がリアルタイムで、情報を共有できるシステムです。

-国内外ではどのような状況なのでしょうか-

日本とヨーロッパでは、地球温暖化防止対策として、低炭素化に取り組んでいます。ヨーロッパですと風力発電の普及、日本では、主に家庭の屋根を利用した太陽光発電の普及など、再生可能エネルギーの導入が進められています。ところが、現状の電力系統では、太陽光発電や風力発電による電力をたくさん受け入れると、電圧、周波数が乱れてしまうという課題があり、その解決策としてスマートグリッドの活用が期待されています。

一方、アメリカでは、北アフリカや中東からの輸入資源への依存から脱し、ガソリンやディーゼルの自動車から、電気自動車やハイブリット車にシフトしていこうという動きがあり、運輸部門の電動化の目的でスマートグリッドの活用が期待されています。

2. スマートコミュニティとは

- これから冬を迎えますが、冬の節電には、どのような課題があるのでしょうか?-

ここ数年の東京電力管内の電力需要を見ると、一年間の電力需要のピークは、夏場の8~9月と冬場の1~2月の2つの山があります。

3. スマートグリッドへの期待とは

- 電気を供給する側と、使う側、双方向で情報共有ができるとのことですが、どのようなメリットがあるのでしょうか -

実大きくわけると、電力供給側のメリット、電力需要側のメリット、社会的なメリットの3つがあります。電力供給側のメリットとしては、東日本大震災以降、注目されている再生可能エネルギーを現状の電力系統に受け入れると運用が非常に難しく、どうしてもコストが上昇してしまいます。ですが、スマートグリッドを活用することでその運用を簡単にし、無駄なエネルギーや無駄な設備投資を抑え、結果として電力のコストの上昇を抑えるという期待があります。

電力需要側のメリットとしては、これまで家庭では毎月検針があり、どれくらい電気を使っているか、去年とくらべて多かったか、少なかったか、その程度の情報しか得られませんでした。しかし、スマートグリッドでは、家庭のすべての家電機器をほぼリアルタイムで、どう使っているかを把握することができ、電力消費を「見える化」することができます。

例えるなら、ダイエットする際に、日々体重計にのって増減を見るとやる気がでますよね。電気の使い方を工夫し、その結果を目で見て、何キロワット時減って、何円節約できたか確認できると、節電も続けることができる。他にも、ベンチマーキングといって、標準的な使い方とくらべて、自分はエネルギー偏差値が高いか、低いかランキングする。そうすると、モチベーションになる。スマートグリッドでは、そういった情報も提供することができます。

社会的なメリットとしては、スマートグリッドを進めるにあたり、バッテリーや電気自動車など、新たな産業が活性化し雇用が生まれます。いずれは、日本の市場が飽和してきたら、外にもっていくことができるようになるでしょう。特に高温で多湿に適した形の空調やエネルギーの使い方については、アメリカやヨーロッパが発信するよりも、我々日本がアジアに向けて発信したほうが、親和性が高いと思います。実際、そういう取組は中国やタイなどの東南アジアに向けて行われています。今後、エネルギー需要が見込まれる国に対し、新しい技術を提案していくという目的もあり、産業界においては特に期待がかかります。

4. 自治体との連携が不可欠

- スマートコミュニティは現状ではどのような運用段階なのでしょうか-

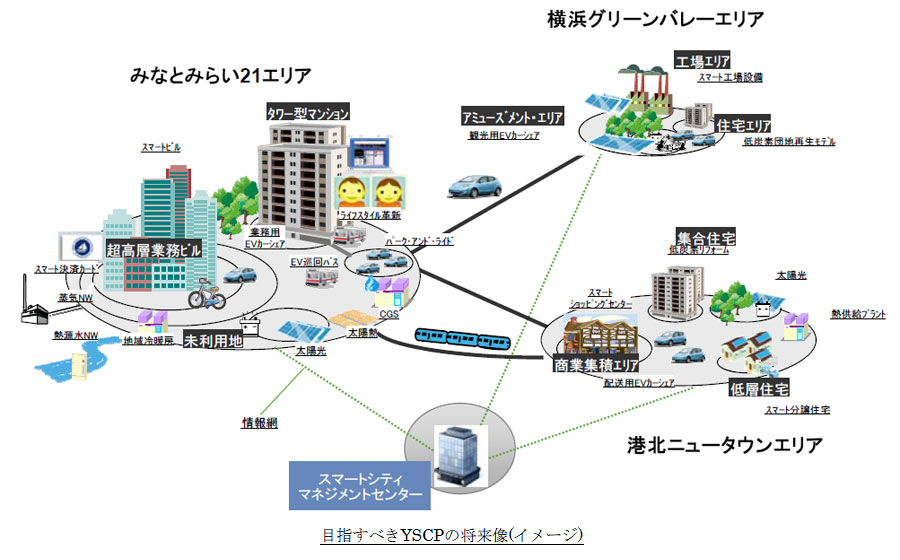

昨年、経済産業省が横浜市、愛知県豊田市、京都府(けいはんな学研都市)、北九州市の4地域を選定し、今年からスマートコミュニティの実証実験がスタートしています※2。 首都圏では東京都江東区の豊洲地区、千葉県柏市の柏の葉キャンパスシティなどで実証実験が計画ないしは実施されています。

豊洲地区では再開発の一環として、ごみ処理の熱や、海水利用冷暖房システム(ヒートポンプ)など未利用エネルギーや太陽光発電を使うという新しいまちづくりが進められています。実際に住んでいる方が参加して、スマートコミュニティを通じて電気の使い方を「見える化」すると実際にどのような効果があるかを体験するものです。結果を得て、それが成功であれば広げていく、また、技術開発の余地があれば、それに取り組んでいく。そのような段階です。

東日本大震災以降、国も自治体もスマートグリッドやスマートコミュニティの導入を加速させようという動きがあります。特に、東北や北関東など被災された地域では、自治体として社会インフラをどのような形で再建するかが大きなテーマです。災害などで、電力系統に事故があっても、公共施設や病院、学校などに、3日から1週間程度、自律できる最低限の機能やシステムがあれば、乗り切ることができると実感されたのではないでしょうか。

- 社会インフラへのスマートグリッドの導入にはどのような課題があるのでしょうか-

ごみや下水処理で発生する熱をヒートポンプで空調に利用するなど都市の未利用エネルギーの活用、電気自動車の充電ステーションの整備、太陽光発電や風力発電で作られた電気を送る配電線の整備など、スマートグリッドの導入は、新たな社会インフラを進める上で、その計画に大きく影響します。

社会インフラを整備する一義的な主体である自治体は、重要な役割を担うと考えられます。 なぜかというと、都市部では、熱、電気、上下水道の多くは地中化され、道路と一体となっています。そして、道路、水道、建物など都市インフラに関しては、自治体が許認可権をもっています。一方で、エネルギー事業者は、電力系統について専門的な知識をもっています。スマートグリッドやスマートコミュニティの導入を実現する上では、自治体とエネルギー事業者が連携し円滑に作業を進められる体制を整えることが重要です。

(出典:経済産業省:次世代エネルギー・社会システム実証マスタープラン横浜スマートシティプロジェクト(YSCP)より)

5. 住民への説明が第一歩

もともと、送電線(鉄塔)と配電線(電柱)の一部には、電力会社が保安用に通信網を整備しています。これは落雷などの送電線の事故をリアルタイムで検出し、対処するためで、これもスマートグリッドの一機能です。しかし、各家庭までは、電力情報をやりとりする通信網が接続されていないのが現状です。

各家庭の電力使用に関わる情報をリアルタイムに検出するには、スマートメーターという計測器の設置が必要です。東京電力管内では、去年から多摩地区で、数千世帯を対象にスマート通信を入れ、ちゃんと通信ができるか、不便はないかなどのパイロット的な事業を行っています。先駆的な取り組みでは、関西電力管内で61万件に設置しています(平成22 年11月末時点の導入件数)※4。

これまでの計画では、2020年代までに各家庭にスマートメーターを設置する方針でしたが、 東日本大震災以降に、10年以内に設置する方針に変わり、今後、設置が加速すると予想されます。

(出典:出展:経済産業省:2009年8月に設置された「次世代エネルギーシステムに係る国際標準化に関する研究会(座長:横山明彦東京大学大学院工学研究科教授)」における検討の成果をまとめた報告書「次世代エネルギーシステムに係る国際標準化に向けて(次世代エネルギーシステムに係る国際標準化に関する研究会)2010年1月」より※5)

しかし、すべての家庭にスマートメーターを設置するには、非常にお金がかかります。 また、電気の使い方によって、その人がどういう生活時間帯で暮らしているか、その情報を第三者に送ることになるため、情報の扱いは慎重にしなければならなりません。 当然日本で普及させる場合には、プライバシーの保護を事業者や法律で担保させたうえで、普及させなければなりません。

スマートグリッドにより実現が期待されているサービスメニューとしてデマンドレスポンスというものがあります。電気の使い方に応じて多様な電気料金体系を提供するものです。アメリカの例ですが連邦政府と州政府で、デマンドレスポンスを促進しようと各家庭にスマートメーターの導入を進めましたが、州政府も電力会社も事前に市民に説明することなく、勝手にメーターを取り換えてしまい、さらにその設置費用などを、余分に電気料金として請求したため、住民の猛反発をかってしまったということがありました。

導入を進める前に、スマートグリッドへの理解を深めてもらい、利便性や負担、リスクについてきちんと説明し、同意を得ることが、もっとも大切な第一歩であると思います。

6. 電気の未来

-家庭用の太陽光発電やスマート家電、ハイブリッド自動車や電気自動車などへ今すぐにシフトするには、各家庭での費用負担を考えると、足踏みしてしまう人も多いのではないでしょうか-

昨年、関東、関西地域で、スマートコミュニティには、どのようなメリットがあるのか説明し、導入の意向を確認するというアンケートを実施してみました。 結果として、ほとんどの人が、太陽光発電パネルや電気自動車を導入することで、低炭素で快適な生活ができるとの認識がありました。しかしながら、追加的な費用を負担してまで設備投資をするという人は2割程度で、6~7割の人は追加費用の負担がなければ導入したいという意向でした。

太陽光発電パネルも、最初はコストが高いですが、普及していく段階で需要が安定すれば、価格が安くなります。また、電気自動車も充電スタンドの準備など、社会インフラが整備されれば、さらに需要が高まります。社会的に費用を負担する、例えば自治体が整備する部分と、各家庭が機器を準備する部分があり、それらをうまく連携することが大切だと思います。

-ニーズの高まりと、受け皿のバランスが取れるようにしていく必要があるのですね。 かつて、インターネットの普及も、ニーズと受け皿の双方でのバランスのもと、一気に広がりをみせましたね-

そうですね。まさに、スマートグリッドは、第二のインターネットと言われています。かつて通信インフラはNTTグループが全国に整備した上で、次の事業者の参入が成立したというステップを踏んだように、電気についても、電力会社が配電線までを整備しており、その先を各家庭につなぐという、残るはラストワンマイルの状況です。まさにここ数年で、整備されていくと、普及が加速するのではないでしょうか。

また、インターネットと電力情報通信とを組み合わせることで、家電製品のプラグをコンセントに差し込めばインターネットに接続するというスマート家電が実現します。普及すると、人を介さずに、気温や電力供給に応じて、例えばエアコンの設定温度を調整するなど、エネルギーを無駄なく効率的に利用できるようになります。

-SF映画に見る未来の暮らしのようですね-

そうですね、未来と言えば、電気自動車の活用についての研究で、大変興味深いものがあります。電気自動車は、言い換えれば動く蓄電池です。この特性を生かすことで、いろいろな場所で、電気の需要と供給のバランスをとる便利なツールとなりえます。電気自動車が普及すれば、例えば、ある地域で、各家庭の電気自動車が搭載するバッテリーの数パーセントを、それぞれの車からかき集めると、その地域の発電所1個分くらいの電力をまかなうポテンシャルがあります。

また、周波数が不安定な太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーを、まずは、電気自動車が電圧を調整しながら充電することで、電気の周波数を安定化させることができます。通常、車は乗らない限り90%以上は駐車している状態で、蓄電池として活用すれば、再生可能エネルギーを導入する促進要因になる可能性も期待できます。わざわざ、住宅に定置用の蓄電池を整備するまでもなく、車を蓄電池として有効活用できます。しかし、これも、スマートグリッドによる情報のやり取りが不可欠なのです。

- 電気とIT(情報通信)で、社会インフラと家庭が、まるで血管と神経のように有機的につながっていくようなイメージですね -

そうですね、ラストワンマイルの部分は、電力会社が独自にやるのか、通信会社が通信を提供するか、あるいは無線を使うなど、家庭との接続が必要になります。ここが普及しないと、スマートグリッドの実現はありません。

スマートグリッドがもたらす世界は、企業、電力会社、自治体、末端で使う一人ひとりの生活に、大きな変化をもたらします。家電がインターネットとつながることで、電気の使い方からライフログに至るまで、その人の暮らし方を追求したサービスを提供することができるようになります。産業にとっては、そのような情報はより良い製品やサービスを提供する上で、貴重な情報源となり、またビジネスチャンスとなります。去年から経済産業省の審議会でも、スマートグリットから得られる情報の規制や解放について議論されているところです。

低炭素社会の実現に向け、スマートグリッドの導入による新しい社会インフラの整備、スマートコミュニティによる新しいまちづくりが進められ、蓄電池やデマンドレスポンスの活用など、供給側と需要側で双方向の情報共有を通じた連携がますます重要となります。このためには、スマートグリッドについて供給側からの十分な説明、そして需要側の理解による、信頼関係の構築がもっとも大切なステップであると言えるでしょう。

注釈

- インタビューを終えて -

浅野先生が、電気に関心を持ったのは学生時代とのことで、当時は大学も研究機関も供給側の研究が中心で、いかに電気のコストを抑え、安定的に供給するかというテーマが主流で、かなり深い研究が行われていたそうです。しかし、先生は、これからは電気を使う方、需要側の研究が必要であることに気がついたそうです。これまで、電力会社は一方向に、均一に電気を供給し、みんな同じ料金が当たり前、しかし視点を変えて、電気をニーズに合わせて供給することで社会的なコストを抑え、環境への負荷も軽減できるのではと考え、実験し、可能性を見出すことができたそうです。

IT化というと、人の顔が見えなくなるような先入観がありましたが、先生のお話の中でユーザーの立場にたった視点をもつこと、また、様々な主体との連携の重要性など、新しい社会づくりにも、人と人とのつながりの大切さが不可欠であることを再認識しました。

インタビュアー 峯岸 律子(みねぎし りつこ)

環境コミュニケーション・プランナー。エコをテーマに、人と人、人と技術を繋げるサポートを実践。

技術士(建設部門、日本技術士会倫理委員会)、環境カウンセラー、千葉大学園芸学部非常勤講師。