【第4回】カーボン・オフセットでつなぐ都市と森林

商品説明やコマーシャルなどでも、耳にする機会が多くなった、カーボン・オフセットをテーマに、その現状や課題、カーボン・オフセットを活用した、地方と都会をつなぐ、森づくりを通じたコベネフィット事業の可能性についてお話を伺います。

飯田 泰介(いいだたいすけ)

グリーンプラス株式会社 代表取締役

地方自治体と協働して森林吸収クレジットを創出し、産地直送で販売するカーボン・オフセット・プロバイダー。カーボン・オフセットを活用し、地方と都会をつなぐ、森づくりを通じたコベネフィット事業に取り組む。オフセット・クレジット(J-VER)制度の森林吸収クレジットの創出に関わるコンサルティング、CO2排出枠取引(森林吸収・VER・CER)など。

1969年東京生まれ、早稲田大学商学部卒、1988年団塊ジュニア層マーケティング法人の開業、2002年環境コンサル事業部の前身、環境NPO法人参加、2007年環境コンサルのグリーンプラス事業部設立、2007年カーボン・オフセット・プロバイダー事業開始、2009年12月グリーンプラス株式会社として独立。

エコアカデミーインタビュー

1.東京都ならではのカーボン・オフセットの可能性

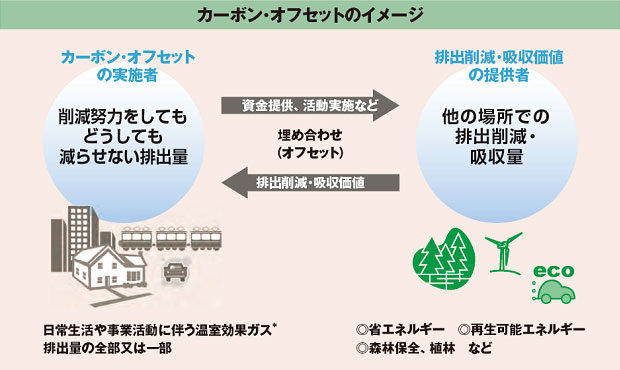

-カーボン・オフセットは、地球温暖化対策への実践的な取り組みを促し、国内外の温室効果ガス排出削減・吸収プロジェクトを支援する手段として期待されていますね。オール東京62市区町村共同事業でも、平成21年度から、基礎自治体におけるカーボン・オフセットの可能性について検討を重ね、昨年7月「自治体向けカーボン・オフセットガイドブック※1」を作成し、各市区町村へのカーボン・オフセットの浸透・波及への取り組みを進めています。オフセット・プロバイダー※2の視点から、カーボン・オフセットの現状には、どのような印象があるのでしょうか。-

カーボン・オフセットの現状ですが、2008年のリーマン・ショック、そして、昨年3月11日の東日本大震災の影響をうけて、日本経済は、依然として厳しい状況が続いています。企業は、経営安定が最優先で、カーボン・オフセットという自主的な社会貢献活動に取り組む余裕がない状況です。日本全体で見ると、わたくしたちオフセット・プロバイダー、あるいは、カーボン・オフセットを扱う業界全体にも、その影響がおよんでいるのが現状です。

環境省が管理するオフセット・クレジット(J-VER)制度※3の普及率で言えば、2008年の11月に発足してから右肩上がりの伸びが見られましたが、昨年3月の東日本大震災後は、事例が増えず、横ばいになっています。

-大都市東京都ともなると、日常生活や事業活動に伴って排出される温室効果ガスも膨大になり、経済が低迷する中で、事業者の努力にも限界があり、排出削減や吸収プロジェクトの実践は厳しいということでしょうか。-

実は、東京都に限って言えば、カーボン・オフセットの可能性が考えられるのです。カーボン・オフセットには、排出削減や吸収活動という二つの取り組みがあります。

一つは、排出削減についてですが、これだけ膨大なエネルギーを使っている都市であるからこそ、温室効果ガス排出削減の可能性があります。企業など事業者は、既存の設備を、省エネ製品などに置き換えることで温室効果ガスの排出を従前より抑えることができます。それによってクレジットを創出し、活用することで経済的負担を軽減できるなど、メリットにもなります。今後は、このような意味で、企業が、カーボン・オフセットに取り組んでいこうという動きが大きくなると考えられます。

一方、吸収プロジェクトについてですが、東京都は、多摩地区、特に西多摩に東京の水瓶と言われる森林地帯があります。約7.8万ヘクタール規模の森林について適切な間伐を進め、森林吸収を向上させることで、吸収プロジェクトを実践できる可能性が考えられます。さらに、太平洋には、伊豆諸島など、緑ゆたかな島嶼が数多く存在し、そこにも森林があり、これらを活用していくこともできます。

これらのことから、東京都は大都市としての排出削減や大きな森林による吸収プロジェクトなど、カーボン・オフセットには大きなポテンシャルを持つと考えられます。

(出典:「自治体向けカーボン・オフセットガイドブック(概要版)3頁」より)

2. 自治体がカーボン・オフセットに取り組む意義とは

-オール東京62市区町村共同事業では、カーボン・オフセット・クレジットを一括購入し、会議・イベントに伴うCO2削減に寄与するとともに、各自治体がカーボン・オフセットの流れや仕組みに対する理解を深め実践力を高める取り組みを進めています。今後、オフセット・プロバイダーを利用する場面も増えてくると思われますが、一方で、オフセット・クレジットを扱う業者が少ないという現状がありますね。-

自治体とオフセット・プロバイダーが率先することで、住民や事業者などのカーボン・オフセットの取り組みを促進していきたいところですが、確かに、カーボン・オフセットの市場や扱う業者が少ないというのが現状です。

仕組みをどうするか、市場をどう開拓するか、主体間との関わりをどうするかなどは、私たちオフセット・プロバイダーの立場から提案するだけでなく、試行的なプロセスの中で進めていけるように、自治体をはじめさまざまな主体を巻き込んで、実現につなげていければと考えています。

まずは、カーボン・オフセットを、民間企業をはじめ、住民の方々に、広く知っていただく必要があります。私たちは、これまで住民の方々を対象に、カーボン・オフセットの普及イベントを続けてきました。NGO、NPOなどの活動を通じて、地球温暖化防止に対する意識が高い方が多数いらっしゃいますが、その一方で、参加された方の約半数が「カーボン・オフセットって何?」というような状況です。

住民の方々の理解を広めるためには、地域行政のリーダーシップをもつ自治体が率先して、カーボン・オフセットに取り組む姿勢をPRしていく必要があります。例えば、「昼休み庁舎の照明を消していますが、それでも排出してしまう部分を、こういうことをやって埋め合わせしています。それが、カーボン・オフセットなんですよ」など、カーボン・オフセットという言葉を、身近にするようなPR活動を実践するのも効果的だと思います。自治体の予算は住民の為のお金ですから、シードマネー※4と割りきって、住民の方々の意識の啓発を底上げしていくことが大切だと思います。

- 確かに、意識の啓発という意味では、自治体の役割は重要ですね。地球温暖化問題が議論されはじめた90年代初頭は、「地球温暖化」や「排出削減」などの言葉は、世間にそれほど浸透していませんでしたね。政府や自治体による啓発により、今では、すっかり定着しましたね。同様に、カーボン・オフセットについても、例えば、小学校から企業までに働きかける、というような地道な取り組みが必要ということですね。-

地球温暖化については、20年を要して定着しましたが、カーボン・オフセットは、それほど時間がかからないと思います。時間をかけて精査されてきた温暖化防止を、実践するのがカーボン・オフセットであり、仕組みとして運用していくので、社会に定着するのは早いと思います。しかし、その一方で、カーボン・オフセットは新しい取り組みであるため事例が少なく、自治体側として、先例がないプロジェクトに取り組むには、かなり勇気がいるのではないでしょうか。

そういった意味でも、オール東京62市区町村共同事業として事例を積んでいき、自治体の方々に、「やってみませんか」と、働きかけていくことは大切だと思います。

(出典:「自治体向けカーボン・オフセットガイドブック(概要版)9頁」より)

3. クレジットを選ぶとは

- 自治体が、カーボン・オフセットに取り組む上で、クレジットを購入する場面もあると思いますが、クレジットには、国際的なものや国内のものなど、いろいろな種類があります。埋め合わせ(オフセット)ができるなら、クレジットはなんでも良いのでしょうか。-

現在、日本で市場流通型のカーボン・オフセットで用いられるクレジットには、京都メカニズムクレジット※5、環境省のオフセット・クレジット(J-VER)、自主参加型国内排出量取引制度(JVETS)※6などがあり、各クレジットを購入することで、埋め合わせ(オフセット)を行うことができます。1トンの価値を金額に換算して取引されるもので、どれを購入しても、数字の上では、埋め合わせ量に変わりがありません。しかし、同じ1トンですが、創出するプロセスがそれぞれ異なることに関心をもってクレジットを選ぶということも大切だと思っています。

電私たちの組織は、「グリーンプラス(green-plus)」という名前ですが、これは、前身である環境NPO法人の「地球温暖化防止のために緑を増やしていこう」という活動から由来しています。当時は、企業のCSR活動の支援策として、海外での植林活動に取り組んでいました。ところが、企業の方から、植林活動は賛同するが、海外よりも日本国内での活動にできないか、国内の方が身近で植林の現場も見に行くこともできる、といった要望がありました。

これを受けて、私たちは、北海道から沖縄まで、各地の森林組合を打診して、「今、地球上で木が減っています。植林する場所はないですか、企業の支援で木を植えて森をつくりましょうよ」と、声をかけました。ところが、あらゆる現場の人たちに「ばかたれ」と言われてしまったんですよ。

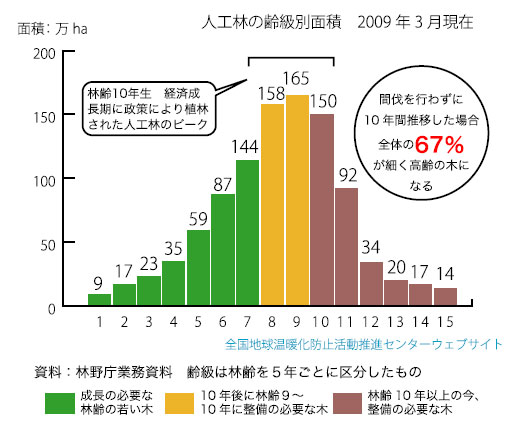

本来の林業では、若い木が多く、除伐などの管理や、材木として伐採していくことで、高齢の木が少なくなっていくのですが、日本の人工林の年齢分布は、若い木が少なくて、40から50歳の木が一番多い状況にあります。国産材の需要が減ったことや、担い手の不足によって、このような状態になっているのです。木を植えるための支援よりも、木を切ることに企業のお金を活用させてほしい、というのが現場の声でした。これは北から南からどこからも同じようなことを言われました。

- 企業のCSR活動となると、「木を切っています。」よりは、やはり「木を植えています。」のほうが、イメージが良いですよね。-

そうですね。「木を植えています。」の方が、断然イメージが良い。なので植林できる場所を提供してほしいと何度も打診したのですが、現場の方に「植えるなんてばかなこと言ってるんじゃないよ、これを切らないと植える場所なんてどこにもない」って言われて、ようやく理解したんですよ。

そこで、企業には、木を植えるのではなく、まず、伐採が必要な木がたくさんあることを理解してもらい、何をすべきか検討を重ねていたところ、環境省のJ-VER制度にいきついたのです。J-VER制度には、植林だけでなく、間伐などの森林整備による吸収プロジェクトもあり、これに参加することで、企業と現場と地球環境にメリットのある取り組み、コベネフィット※7の取り組みができるのでは、と思いました。

- 単なる、埋め合わせ(オフセット)のためにクレジット購入するのではなく、そのクレジットが創出されたプロセスも意識して、カーボン・オフセットを介した社会貢献の視点をもつことも大切ということですね。-

お米に例えるとわかりやすいです。仮にお米を、単にキロいくらという取引にすると、消費者は、どれを買っても同じだから安い方を選ぶようになります。そうすると、単純に安いと多く売れるという状態になり、価格競争になってしまいます。

生産者は、これではたまらないと、うちは「減農薬コシヒカリ」だ、さらには「○○さんが作った無農薬ササニシキ」など取組みをPRし、値段が高くても消費者が買ってくれるような、安心でおいしい米をつくるようになり、そこに信頼関係が生まれるようになります。

国内で現在購入できるクレジットは、各種ありますが、発行のプロセスをよく見て、選ぶことが大切だと思います。また、そういった視点が、信頼度の高い制度を作っていくことにもつながると思います。

4. カーボン・オフセットを介した自治体間連携

- スマートコミュニティは現状ではどのような運用段階なのでしょうか-

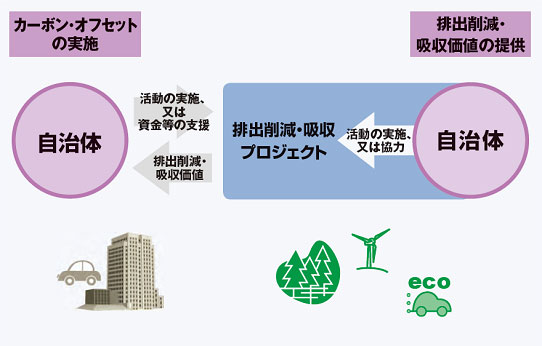

先ほど、日本で市場流通型のカーボン・オフセットで用いられるクレジットには、京都メカニズムクレジット、環境省のオフセット・クレジット(J-VER)、自主参加型国内排出量取引制度(JVETS) の3つがあるとご説明しましたが、このほかに、都道府県がJ-VER制度にのっとって認証する都道府県オフセット・クレジット(都道府県J-VER)※8)という制度があります。東京都の自治体の方々と、被災地の自治体が連携して、この都道府県J-VERを創出したり、また被災地で創出されたクレジットや、被災地支援に繋がるクレジット活用してカーボン・オフセットを実践することで、森林保全や再生を通じて、現地の復興支援や地域活性化を支援することができると思います。

やはり、ここでも、そのクレジットが安心して購入できるものであるか、見極める必要があると思います。例えば売り手の県が発行しているクレジットが、その県独自の算定方法であったり、場合によっては、対象となる森林が、環境省J-VERでオフセットしたにもかかわらず、同じ森林を県独自のクレジットとして認証してしまうなど、ダブルカウント※9してしまうというトラブルもありえます。環境省J-VER制度に準拠して厳格な制度でつくられているということが、独自のクレジットを選ぶ一つの目安となるでしょう。

- カーボン・オフセットの連携相手である自治体を探し、さらには、信頼できるクレジットであるかを見極めるとなると、カーボン・オフセットやクレジット認証制度について精通する必要もあり、それだけでも負担に思ってしまいそうですが。-

クレジット購入など、自治体の事業としては新しい分野であり、そこに精通した担当者が仮にいらしたとしても、何年かで異動される場合が多く、責任をもって、どのプロジェクトを何トン購入するのか、担当者が見極めるのは難しいと思います。このような意味で、自治体とオフセット・プロバイダーが一緒に取り組んでいくことは、可能性として考えられます。オフセット・プロバイダーの選定にあたっては、健全なプロバイダーを育成するため環境省が設置した「あんしんプロバイダー制度」※10を利用して、選ばれるのも良いと思います。当社もいよいよ発行されたクレジットをご紹介していくため、この制度に加盟する予定です。

また、オフセット・プロバイダーはさまざまな自治体の情報をもっているので、うまく活用して、例えば姉妹都市提携している都市から、自分たちとコベネフィットの連携ができそうな自治体をさがすこともできると思います。

ここで、わたくしどもからの提案ですが、自治体というと、やはり縦割り行政というものがあります。カーボン・オフセットを担当する部署は温暖化対策課など、一方で、姉妹都市を担当する部署は、観光課や産業課など、更に相手側の担当部署は森林整備課など、部署が異なります。自治体間の連携を図る上でも、自らの部署間どうしの連携を図っていくことも大切だと思います。

(出典:「自治体向けカーボン・オフセットガイドブック」(概要版)22頁」より)

5. コベネフィットの取り組みをめざして

- カーボン・オフセットを介して、都市と地方の間でコベネフィットの関係をつくるという取り組みですが、今後のカーボン・オフセットにどのような期待がありますか。-

「緑を増やす」活動からスタートした私たちの取り組みということもあり、森林吸収J-VERの可能性に大きな期待があります。

森林吸収J-VERは、対外的な側面では、日本の京都議定書第一約束期間でのマイナス6%のうち、3.8%を森林で吸収するという国際公約の実現のためですが、むしろ国内的な側面として、山村再生のきっかけづくりになると思っています。

現在どの地方でも林業は衰退し、戦後に植林された人工林は、間伐整備も遅れています。林業が産業の中心だった山間部の集落などは、雇用がないために、地元に若者が残れず、私がよく行く、秋田県の上小阿仁村は、昨年の国勢調査で44%が65歳以上の高齢者というのが現実です。親やおじいちゃん、おばあちゃんの面倒を見ようと思っても、雇用もなく、地元に残れる若者は限られた人数だけです。

J-VER制度を活用した私たちの最初の取り組みは、「北秋田地域振興事業における上小阿仁村J-VERプロジェクト※11」という名前の通り、山村の再生というコベネフィット性を考慮したものでした。森林を整備してJ-VERクレジットができ「1トンいくらです。」、それを買い手が「はい、ありがとう。」で終わったら、これは金融商品を開発販売しているような、ドライな話にすぎません。

私たちは、そのあたりは、ウェットな取り組みをしています。クレジットの買い手となる事業者に、「実際に自分の会社の排出するCO2を吸収する山村にまず来てください」と、働きかけています。

森林が多くて、おじいちゃん、おばあちゃんもたくさんいる。自然環境も残されている。建物も看板もなつかしい。冬に行けばひどい雪にも見舞われたりする。山村の生活者と違って、東京のような都会からの訪れる人の観点で言えば、「日本人として有無を言わさず懐かしい原風景」だと思います。

実際に、これまでのプロジェクトを通じで、数百人の方に、ローカル線乗車、語り部の話、間伐などを山村で体験していただきました。すると、体験された方々は「ここの森でできたクレジット使ってあげたい」って気持ちになるようです。

そして、いらしてくださった方々が、その村に泊まり、食事をして、観光する、となると一人数万円のお金を山村に落としていってくださいます。東京の1万円は、山村では2万円くらいに感じます。実はこういう点でも、積み重ねていくうちに山村が元気になっていきます。

私たちは、「1トンいくらでクレジットを販売しています」というビジネスでなく、クレジットの取引量は少量でも、現地の状況をご理解いただいて、長期的な心の通じた関係を育んでいきたいと思い、小さな取り組みを続けてきました。そのひとつひとつが森林再生という大きな成果を生み出しています。そして、山村再生のきっかけとして環境省J-VER制度を活用できることが、この森林吸収クレジットの可能性だと感じています。

注釈

- インタビューを終えて -

ヨーロッパで盛り上がっていたカーボン・オフセット・ビジネスを、単なる排出権の売買で終わらせるのではなく、日本に馴染みの深い「植林」を用いて事業化し、森林保全を通じて、山村再生に取り組んでいきたい。そんな飯田先生の夢、すでに夢ではなく現実の事業として動きだしています。考えてみれば、もともと自然界には、炭素循環があり、動物は活動する上で、二酸化炭素を排出し、それを植物が吸収する。そして人間も動物。カーボン・オフセットは、自然から離れてしまった都会の人間が森との絆を意識する機会にもなるでしょう。飯田先生は、「カーボン・オフセット」「クレジット」という言葉を地元の方々に理解してもらい、活動に賛同していただけるまで、一軒一軒、何度も何度も訪ねたそうです。「カーボン・オフセット」という言葉に、地元のおじいさん、おばあさんの顔がみえるのでしょうか、飯田先生の表情がやわらくなっているのが、印象的でした。

インタビュアー 峯岸 律子(みねぎし りつこ)

環境コミュニケーション・プランナー。エコをテーマに、人と人、人と技術を繋げるサポートを実践。

技術士(建設部門、日本技術士会倫理委員会)、環境カウンセラー、千葉大学園芸学部非常勤講師。