【第6回】地球温暖化防止~草の根活動支援のこれから~

全国地球温暖化防止活動推進センター(一般社団法人地球温暖化防止全国ネットが運営)は、地球温暖化対策に関する、学校、企業、市民など民間団体の草の根活動の支援や、普及啓発活動を推進しています。また、全国47都道府県の地域センター間のネットワークを構築するとともに、中間支援組織として、技術的ノウハウや情報を共有し、地域の温暖化対策の水平展開に努めています。今回は、地域密着型の普及啓発事業の「うちエコ診断」、草の根活動支援の「低炭素杯2012」について具体的なお話を伺います。

菊井 順一(きくい じゅんいち)

一般社団法人地球温暖化防止全国ネット(JNCCA)専務理事・事務局長

大阪府出身、昭和49年大学院修士課程修了後、兵庫県庁入庁、県環境管理局長、財団法人ひょうご環境創造協会専務理事を経て2010年 8月に全国の地域地球温暖化防止活動推進センター指定団体が会員となり創設された「一般社団法人地球温暖化防止全国ネット」専務理事・事務局長に就任。2010年10月、環境大臣より「全国地球温暖化防止活動推進センター」の指定を受け、以降、地球温暖化防止における地域活動の中間支援組織として全国的活動を展開している。

エコアカデミーインタビュー

1.地域連携による事業推進

-全国地球温暖化防止活動推進センターは、地球温暖化対策の普及啓発に取り組んでこられました。どのような事業展開がなされているのでしょうか -

まず、全国地球温暖化防止活動センター(以下「全国センター」と略記)の経緯をご説明しますと、平成9年のCOP3で採択された京都議定書※1を受け、平成10年『地球温暖化対策の推進に関する法律※2』が公布されました。全国センターは、この法に基づき平成11年に指定されました。併せて各都道府県や政令指定都市等に地域センターが設置され、地域の温暖化防止対策の支援を行ってきました。平成22年より一般社団法人地球温暖化防止全国ネット(以下「全国ネット」と略記)が環境大臣より指定を受け運営しています。主な事業は、これまでの地球温暖化対策に関する普及啓発に加え、家庭部門の対策に重点を置き、情報提供や個人、NGO※3、NPO※4など団体による草の根活動の支援を行っています。

-情報提供は、具体的にどのようなものでしょうか -

情報提供では、家庭部門を中心とした様々な温暖化防止に関する情報をWEBで発信しています。また、写真や、最新のデータを反映させた表やグラフを無償でダウンロードいただけるよう提供し、団体の活動などで、地球温暖化対策に関する冊子や資料づくりにご活用いただいています。また、地域で、地球温暖化を伝える活動に活かせる展示物や学習教材を貸し出しています(以下は、この冬の節電対策のため開発したツール)。

出典:全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト(JCCCA ![]() )より

)より

衣類の調整で体感温度を上げ、暖房機器に頼りすぎない冬の過ごし方に興味を持ってもらい、過度なエネルギー消費を抑えることを促すツール。

体を温める食べ物は?冷やす食べ物は?暮らしの中で感じる気温の変化を冷暖房を使って調整するだけではなく、体の中から調整することを促すツール。

-地域との連携では、具体的にはどのような支援をなさっているのでしょうか -

日本は、北海道から沖縄まで、地域によって気候や社会条件が異なるため、地域の特性にあった省CO2・省エネ対策が必要です。しかし、自治体がそれぞれ個別に取り組んでいると、何か課題が生じたときに解決策が見いだせないことがあります。例えば、北海道で効果が見られなかった対策やアイデアでも、他の地域でやってみると効果がみられるケースもあります。全国ネットでは、各地の地域センターと連携し、地域の創意工夫や、成功例も失敗例もお互いに情報を共有し、地域の温暖化対策の水平展開を推進することに重点を置いて、地域に根ざした様々な温暖化防止活動に関する情報発信や情報交換を行うため、学びあい、連携の輪を広げる場の提供などの支援を行っています。

2. うちエコ診断

-全国センターの主な事業についてご説明いただきましたが、家庭を対象とした「うちエコ診断※5」について、詳しくお聞かせください -

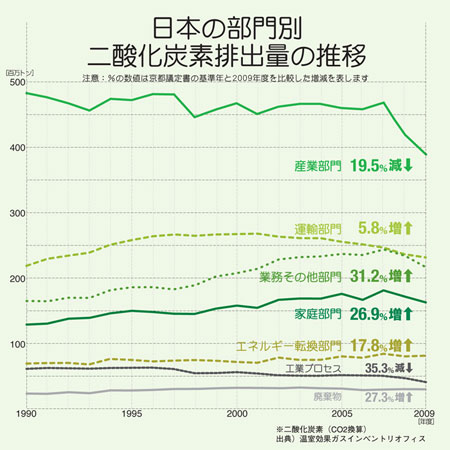

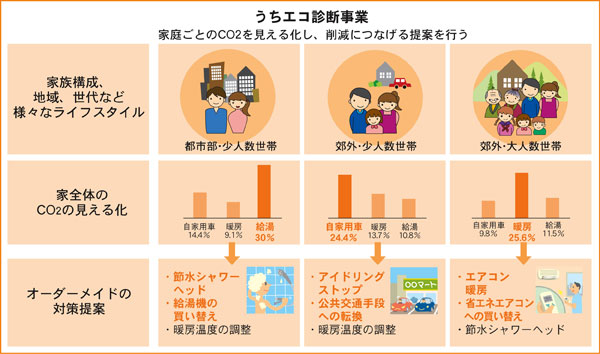

平成22年度からスタートしたもので、二酸化炭素削減のコンサルティングを行う「うちエコ診断員」が、ご家庭を訪問し、各家庭のエネルギー使用状況の把握と省CO2・省エネ対策を提案する「うちエコ診断」を実施しています。資源エネルギー庁も省エネ診断を推進していますが、中小企業事業所を対象に都市部を中心に行われています。しかし、日本の部門別二酸化炭素排出量をみると、家庭部門の排出は増加が著しく、対策が十分とは言えません。この要因の一つとして、これまでの省エネ診断は、夫婦と子供2人の家族構成をモデルに全国一律の対策が提案されており、家庭の実情とのミスマッチが考えられました。

)より

)より赤ちゃんがいる家、高齢者の家、共働き夫婦など、人数や年齢、お住まいの地域によりエネルギーの使用量や使用形態も異なります。「うちエコ診断」では各家庭の実情に合ったオーダーメードの対策を提案することに重点を置き、受診家庭を公募しています。応募いただいたご家庭には、エネルギー使用状況について事前アンケートを提出していただき、その後、「うちエコ診断員」が訪問するという流れで実施しています。

診断当日は、うちエコ診断員が「うちエコ診断ソフト」を使用しながら、ご家庭のどこから、どれくらい二酸化炭素が排出されているのか、受診者と一緒に見ていきます。さらに、ライフスタイルやお住まいの状況に合わせて、ご家庭で効果が見込まれ、無理なく取り組むことができる省CO2・省エネ対策をその場で提案しています。うちエコ診断を受診された方のうち、約80%が満足、約70%が他の方に勧めたいとのご感想をいただきました。

全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト(JCCCA

)より

)より3. 家庭ですぐ出来る節電21

- 「うちエコ診断」についてお話いただきましたが、具体的にどのくらいの二酸化炭素削減効果があったのでしょうか -

平成22年度は、22地域センターが実施し、約1800件の家庭※6が「うちエコ診断」を受けました。23年度は、全国で約4600件(うち首都圏約700件)の応募がありました。うちエコ診断を受診していただいた約2ヶ月後に、診断の際に提案された対策の実施状況などを伺うために、事後調査を行っています。平成22年度について、受診された方が対策を行ったことによる二酸化炭素削減量を算出したところ、回答のあった約700件の方が実施した対策による二酸化炭素削減量は年間731トンとなりました。うちエコ診断を受診された約1800件の方が同様に対策を実施した場合には、二酸化炭素削減量は年間約940トンと推定されます。

- 無理のない対策でこのような効果が期待できるのですね。地域や家族構成、ライフスタイルによって対策や効果が異なりますが、「うちエコ診断」からは、家庭部門の二酸化炭素排出について貴重なデータが得られそうですね -

実は、東日本大震災の直後、このデータを活かすことができました。震災3日後の3月14日に、センターのホームページに「家庭ですぐ出来る節電21※7」を特設し、情報発信するとともに、各地区センターで節電アドバイスを開始しました。家電の買い替えやリフォームではなく、今すぐできる節電項目にしぼり具体的な節電方法を提案しました。

- 確かに、震災の不安と計画停電の中で、家電の買い替えやリフォームなんて考えられませんでした。「うちエコ診断」や震災後の節電を踏まえての印象ですが、この冬の節電対策で特に大切だったことは何でしょうか -

そうですね、夏は、みなさんエアコンや扇風機など、主に電気を使って暑さをしのぎます。一方、冬は、エアコン、灯油やガスのストーブにファンヒーター、電気こたつなど多種多様な機器を使います。節電のためエアコンを控えれば、ガスや灯油の使用が増え、二酸化炭素排出増加をもたらします。だからと言ってがまんをすれば、風邪をひいたりして、健康にも良くない。こうした意味で、冬場の節電では、衣食住すべてに知恵と工夫が求められます。大切なのは「家の中の暖かさを保つ」ことです。具体的な内容は、「家庭ですぐ出来る冬の節電21」の中で提案しています。このほか、季節や情勢に合わせて、タイムリーな「家庭ですぐ出来る節電21」をシリーズとして提案しています。

4. 低炭素杯2012

- 昨年に続き2回目の開催となった「低炭素杯2012」ですが、東日本大震災を経て、今年の参加団体や活動内容には、どのような印象を持たれましたか -

「低炭素杯」は、事業仕分けで廃止となった「一村一品・知恵の環づくり」事業※8の理念を継承するプロジェクトです。「一村一品」を通じて、各地で活動する学校・有志・NPO・企業など多くの主体にエントリーいただき、情報交換や交流を通じて、連携の輪が拡がりを見せていました。廃止という評価でしたが、私どもは、今後も継続すべき事業として、2011年度から国税ゼロ事業として、民間企業などをスポンサーとして資金を募り、運営しています。今年は、全国から選ばれた4部門(地域活動、学生活動、企業活動、ソーシャルビジネス※9)41の活動団体(ファイナリスト)による発表が行われました。省CO2・省エネはもちろんですが、今年は震災復興支援や、再生可能エネルギーをテーマとした企画が増えたという印象です。

- 今年は、高校生がグランプリを受賞しましたね -

栃木農業高等学校の「守れヨシの湿原、とりもどせ農村のヨシズ作り」がグランプリに選ばれました。希少生物が生息する渡良瀬遊水地のヨシ原保全からスタートしたものです。活動を通じて、かつて地域の特産物がヨシズであったことを知り、地元の農家と共同でヨシの刈り取り、ヨシズ手編み機を再生するとともに日よけとしてのヨシズの冷却効果や二酸化炭素の削減効果を研究しています。また、ヨシ堆肥を開発し、足尾銅山の緑化や、日光杉並木の植林活動に活用しています。さらに、東日本大震災後の電力不足を踏まえた夏場のヨシズ利用のPRや、現在のヨシズの主要産地である中国との環境国際交流などが、高い評価を受けました。

この活動のすばらしいところは、ヨシという植物を中心に、生態系の保全や緑化の推進、低炭素なライフスタイルの提案、地場産業の復活、国際交流と、様々な段階へのステップアップが見られる点です。このような展開は、自分たちの活動だけでは実現できないものです。他の団体や、異なる世代との交流、ネットワークづくりが大切であることを、まさに市民活動に求められる姿を発信できる活動だと思います。

5. 草の根活動支援のこれから

- 「低炭素杯2012」、私も会場で拝見しました。様々なテーマでしたが、どの活動も地域の課題に真摯に向き合う、まさに「草の根活動」の雰囲気が伝わってきました -

「低炭素杯2012」のエントリー団体も、「うちエコ診断員」にしても、地域の課題解決には、地域のことをよく知っている地元の人間が関わることが重要です。うちエコ診断事業をスタートする際も、地域の方に関わっていただくため、人材育成から始めました。各地域センターが志願者を募集し、一定期間の研修を経て「うちエコ診断員」を認定しました。認定された方の多くは、エネルギー管理士※11の資格をもつ方、電気や設備関連企業の元エンジニアなど、リタイヤ世代が中心ですが、経験を活かし地域密着でご活躍いただいています。

(写真:一般社団法人地球温暖化防止全国ネット提供)

- 地域の課題には地域の人が関わる、大切なことですね。このような草の根活動ですが、支援に対するニーズも地域によって様々だと思うのですが -

地域の団体が集まり交流できる場を提供する、情報交換や情報発信の場をつくる、ネットワークをつくる、技術的なノウハウを指導するなど、支援の形は様々です。「低炭素杯2012」の話に戻りますが、スポンサーになってくださった企業や団体に「しかけ」があります。

- ホームセンター、ハウスメーカー、コンビニ、流通、ファーストフード、環境情報雑誌など様々ですね-

「低炭素杯2012」の資金集めで企業に営業し、何度も足を運んだところもあります。私は、もともと関西の人間なので商人気質なのでしょうか、頭を下げるのは苦になりません。

しかし、ただお金を集めているわけではありません。エントリー団体とこれら企業は協働の可能性をもっています。森林再生からは間伐材が、竹林再生からは竹が、先ほどの高校生の活動ではヨシズがあり、これら生産物を園芸資材として商品化できれば、ホームセンターで販売することができます。そして収益を資金とし自立した活動に発展することができます。また、菜の花の栽培や、廃食油からバイオディーゼル※12を精製する団体が、流通関係と協働すれば、配送車をバイオディーゼル車にシフトできます。これらは、ボランティア活動を次のステップ、ソーシャルビジネスへと発展させ、社会経済の中に導く支援です。グランプリや各種の賞にも「しかけ」があります。グランプリは、副賞にイギリスの環境系ソーシャルビジネス育成支援プロジェクトなどの視察、他の賞は、新聞や企業広報誌で活動紹介するなど、波及効果を狙ったものです。

- 副賞であれば賞金、活動支援なら助成金や補助金などお金の方が自由度が高く、団体からのニーズとマッチするのでは -

助成金や補助金は手っ取り早い支援です。活動報告などを通じて、助成する側と受ける側とである程度の関係はつくられますが、助成期間が完了すればその関係も途絶えてしまいます。私たちは、団体と団体、団体と企業が顔を合わせて、つながって、新しい何か生み出す、お互い手間も時間もかかって大変ですが、そういった支援をしていきたいと思っています。また、イギリスの二酸化炭素排出削減プロジェクト「Big Green Challenge※13」のように、優れた企画に対して出資し、潜在的な人材や力を引き出すような支援も効果的だと思っています。

私自身は、もともと兵庫県の地域センターで活動をしていたのですが、「全国ネット」の立ち上げで、各地の地域センターの活動を束ねる人材が必要という流れの中で、事務局長という大役を仰せつかりました。一昨年の春、ふるさとの関西を後に、東京に出てきて、どうにかこうにか、ようやく半年が過ぎた矢先、東日本大震災が起こりました。実は、人生二度目の大震災でした。一度目は阪神・淡路大震災です。当時は、兵庫県職員として被災がれきの処理など震災復興に携わってきました。その時、多くのボランティアや民間企業の人々が手を貸してくれました。人や企業はそれぞれ得意なことが違いますが、いっしょにやると、いろんな事ができ、大きな力になることを、身をもって経験しました。

「何かやろう」という気持ち、熱意っていうのは、本当にすごい力になる。一人一人の熱意が行動に、一人が二人、三人と団体になれば、さらに大きな力になる。人と人をつなげ、団体と団体をつなげて、束ねていくことが大切だと思っています。それには、手を使い、足を使って支援する、阪神・淡路大震災の復興活動で見てきたことです。

地球温暖化対策についても同じことが言えます。日本全国、草の根運動は、千差万別です。つなげて、束ねて、大きな力にして世の中を動かし、低炭素社会を実現する。それが目標です。

注釈

- インタビューを終えて -

「普及啓発の効果というのは、氷山の一角のようなもの、見える部分よりも水面下で支える部分が大きい。見えない部分とは、全国各地で、長年地道に継続してきた活動の技術的なノウハウ、担い手となる人材、地域で草の根活動を続ける人々との絆。こういった部分は数字で効果を示せないんですよね」と菊井先生は苦笑いをしていました。お話のそこここに、人と人、活動と活動をつなげること、手を使い、足を運ぶ支援の大切さを語っておられました。そしてそこからは、目標に向かって進む「へこたれない強さ」が伝わってきました。

インタビュアー 峯岸 律子(みねぎし りつこ)

環境コミュニケーション・プランナー。エコをテーマに、人と人、人と技術を繋げるサポートを実践。

技術士(建設部門、日本技術士会倫理委員会)、環境カウンセラー、千葉大学園芸学部非常勤講師。