【第56回】ニッポンの夏支度「緑のカーテン」。その効果と育て方3つのポイント~自然の力を使って楽しみながら快適に暮らそう~

小堺 千紘(こざかい ちひろ)

NPO法人緑のカーテン応援団理事。株式会社リブラン勤務。

1981年新潟県生まれ。東京大学大学院農学生命科学研究科修了。2007年緑のカーテン応援団に出会い活動に参加。2011年より東日本大震災による仮設住宅に緑のカーテンを設置する活動「仮設住宅×緑のカーテンプロジェクト」を展開。現在は2児の母として自宅で緑のカーテンを実践中。

自然の力を使って楽しみながら快適に暮らす「緑のカーテン」。その効果と、育て方のポイントを3つに絞ってご紹介します。「何となくエコっぽい」と思われますが、その涼しさのヒミツをご存知ですか。せっかくなら楽しく、効果的な緑のカーテンを育てましょう。

1.「緑のカーテン」とその効果

「緑のカーテン」とは

「緑のカーテン」と言えば、もう何のことかお分かりですね。数年前まで「緑色の室内に掛けるカーテンですか?」と聞かれることもありましたが、2011年に夏の節電が叫ばれてから一気に広まりました。「日よけのために、ゴーヤーやアサガオなどのつる性の植物を窓辺にカーテン状に育てたもの」です。

緑のカーテンは暑い夏を快適に過ごせるだけでなく、花を楽しんだり、実を味わったり、育てる楽しみもあります。

江戸時代に長屋の軒先でアサガオを育てていたとの記録もありますから、昔からある「ニッポンの夏支度」なのです。

エアコンに頼り過ぎない、快適な環境を楽しみながら自分で作ってみませんか?

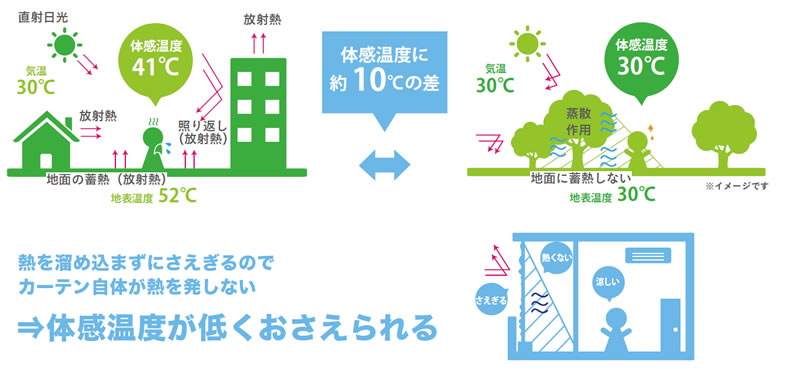

涼しさのヒミツは「体感温度」

例えば夏、気温が30℃の日を想像してください。気温が同じ30℃でも、湿度が40%と80%では体感する暑さは違います。直射日光が当たる時と当たらない時でも、風のある日とない日でも、気温は同じですが体感する暑さは違います。人が感じる暑さや寒さは、気温だけで決まるのではなく、湿度・風・輻射熱により左右されます。それを「体感温度」と言います。輻射熱だけに焦点を当てると体感温度は[(気温+周辺の物体の温度(輻射熱))÷2]で算出されます。気温が30℃、地面や壁面の温度が52℃の場合、そこにいる人が感じる体感温度は[(30+52)÷2]で41℃になります。

緑のカーテンは気温を下げるわけではありません。直射日光を遮ることで建物や地面の温度が上がるのを防ぎ、葉の間から風を通すことで、体感温度を下げるのです。すだれや断熱ガラスも日射遮蔽の効果はありますが、長時間直射日光を受ければそれ自体の温度が上がるのは避けられません。一方、緑のカーテンは植物ですからその蒸散作用(根から吸い上げた水を葉から放出する)により、葉の室内側の温度は上昇せず一定に保たれます。

環境教育としての効果

私自身が母になってみて、涼しさと同じくらい重要だと思う緑のカーテンの効果は、その教育的価値です。緑のカーテンには花が咲きますから、チョウやハチ、テントウムシなどの昆虫が飛んできます。子どもがまだちゃんと話せない頃、それを見ながら「ちょうちょ」「ぶんぶん(ハチのこと)」、「ち(テントウムシのこと)」と、片言ですが伝えてくれました。歩けるようになった1歳の頃から一緒に水やりをしています。アサガオの濃いピンク、青、白の花が咲き、「青い花が咲いたね」などと話しながら、子どもは色を覚えました。

一緒に苗を植え、水をやりながら毎日観察していると「ピューって伸びたね」などと言ってきます。ゴーヤーやブドウの実を一緒に収穫したり、その緑陰で水遊びを楽しんだりして育ち、植物や鳥、昆虫など自然に広く興味を持つようになりました。

地球温暖化防止に果たす緑のカーテンの効果は、エアコンにかかる消費電力の削減ですから、その直接的な効果はほんの小さなものかもしれません。環境問題の解決には一人の大きな努力より、多くの人の小さな努力が効果的です。緑のカーテンは、ネットとプランターなどの準備だけで、すぐに誰でも実践できる良さがあります。そして家庭での実践という点で、次世代を担う子ども達に環境意識を育てるのに効果が高いと言えます。

エネルギーに頼り過ぎず、自分たちの力でできることを楽しみながら実践し、快適に豊かに暮らす。そんな暮らし方を緑のカーテンは象徴していると思います。

2.緑のカーテンを育てるコツ

①涼しさのヒミツは「体感温度」

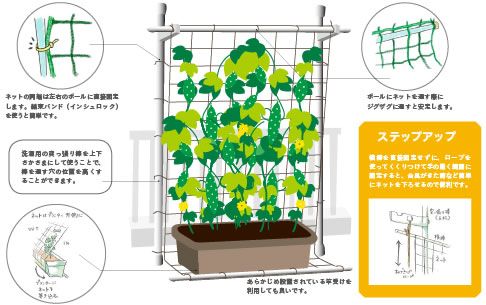

ネットは窓の前に設置し、室内に直射日光が当たらないようにしましょう。そして日陰になる面積が広くなるよう窓からなるべく離して設置することが、涼しくなるための要です。戸建住宅などは軒下や壁にフックを打ち込むか、2階の柵や手すりにくくるとカーテンを作りやすいです。マンションなどで作る場合で天井にフックがない場合は、洗濯用の物干しを利用したり、突っ張り棒を垂直方向に2本立ててネットを張ったりすることができます。支柱を固定できるタイプのプランターや、壁に立てかけるタイプで日陰を作りやすい半アーチ状の支柱なども販売されています。

②土はたっぷり、いいものを。

葉が大きくカーテン状に広がるためには、根も同じように十分茂らなくてはなりません。プランターで育てる場合はなるべく大きなものを使いましょう。野菜用のW75cm×H25cm×D30cm以上のプランターがお勧めです。土は、初心者の方は市販の培養土が安心です。野菜用培養土に1割程度腐葉土を加えるのがお勧めです。

③水やりは、土の表面が乾いたらたっぷりと。

水やりは「土の表面が乾いたらたっぷりとあげる」が基本です。苗を植えたばかりの時期に、毎日あげては水のあげ過ぎです。根腐れなど病気の原因となりますから、目安としては2~3日に1度で大丈夫です。土の中の空気を入れ替えるためにも、鉢の底から水が出るくらいたっぷりあげましょう。梅雨明け後は1日に1回、大きく育ってからは1日2回、葉が萎れていたら時間にこだわらずあげましょう。

緑のカーテンを上手に育てる上で欠かせない「摘心」や「肥料」のことなど、さらに詳しい情報は、こちらをご覧ください。プリントアウトして使いやすいようまとめてあります。

NPO法人 緑のカーテン応援団について

緑のカーテン応援団は2003年に活動を開始し、2006年にNPO法人化、緑のカーテンを普及する活動を続けてきました。市町村での講演会や、育て方の講習会、小学校での指導をはじめ、2008年3月に沖縄県那覇市で第1回「全国緑のカーテンフォーラム」を開催し、板橋区、甲府市、京都市など毎年開催しています。

2011年4月に「仮設住宅×緑のカーテン」プロジェクトを立ち上げ、東日本大震災で被災し仮設住宅へ避難された方々へ緑のカーテンを届ける活動を行っています。

2011年10月には立教大学タッカーホールにて「緑のカーテン東京フォーラムin池袋」を開催しています。

次回は、第9回緑のカーテン全国フォーラムを香川県高松市で開催します。地域に根付く緑のカーテンをテーマに、盛りだくさんの企画内容です。

日時: 2016年5月21日(土)13:00~16:40

会場: かがわ国際会議場(香川県高松市)

名称: NPO法人緑のカーテン応援団

場所: 東京都板橋区東坂下2-8-1(株)タニタハウジングウェア内

代表者: 鈴木 雄二

設立年月日: 2006年12月20日

HP: NPO法人 緑のカーテン応援団