【第63回】カーフリーハウジング(車を所有しない集合住宅)という選択:オーストリア、ウイーン市

地球温暖化対策や大気汚染対策等の観点から、電気自動車やハイブリッド自動車の導入が推進されていますが、そもそも車に乗らないという選択肢もあるのではないかと、欧州でこのところ増えてきた試みの一つに、「カーフリーハウジング」(車を所有しない集合住宅)があります。それはどんな集合住宅なのでしょう。その先鞭をつけたオーストリアの首都、ウイーン市の21区:フロリツドルフ(Floridsdorf)の事例を紹介します。

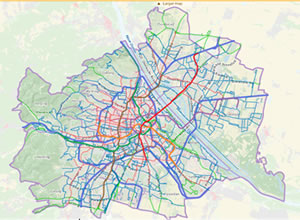

オーストリアの首都、ウイーンは優れた公共交通網を持ち、市内の移動の39%が公共交通機関を介して行われています。この割合はヨーロッパのどの都市よりも高く、車を所有しない生活を選択するという「カーフリーハウジング」が生まれる土壌があったと言えるようです。現在はいくつものカーフリーハウジングが誕生していますが、その最初が1999年、パイロットプロジェクトとして実施されたフロリツドルフの244世帯のマンションで、ウイーンの中心部にバスと地下鉄を乗り継いで25分という好立地に建設されました。

この「カーフリーハウジング」プロジェクトは、自動車を持たない生活を選択した人を募集することから始まり、住民は自動車を手放す(あるいは持たない)という契約を結ばなければなりません。移動手段としては、徒歩、自転車、あるいは公共交通機関を使用することになります。ただし、「カーシェアリング」は必要に応じて、使うことが可能とされました。

この契約が特別だったのは、オーストリアには、「1住戸につき、1台以上の駐車場を設置しなければならない」という法律があるからです。つまりオーストリアでは、個人が車を持ちたくないと思っても、住宅には車庫を設置する義務があり、車を手放すメリットがあまりありませんでした。けれども、このカーフリーハウジングプロジェクトでは、制度上、車庫を設置する義務が緩和され、カーフリーにすることの実際的なメリットが生まれました。

それは、個人が車に係るさまざまなコストから逃れることができるというだけではなく、集合住宅の場合は、駐車場とそのために必要な車道を設置しなくてもよくなり、それで浮いた費用と土地を他のものに活かすことができることを意味します。この集合住宅では、訪問客とカーシェア用の駐車場25台分だけが準備され、そのかわりに、400台分の駐輪場、小さな商店、インターネットカフェ、コインランドリー、自転車修理のための作業場、サウナ、パーティルーム、屋上庭園が整備されました。また、住民の憩いの場となる、広くゆったりとした広場も設けられました。

さらに、太陽光発電用のソーラーパネルが設置され、一年のほぼ大半の給湯がこれで賄われています。カーシェア用の電気自動車の充電も、ここで発電した電気が使われます。太陽光は天気に左右されるため、地熱発電の設備も設けられました。

写真:カーフリーハウジングの様子:フロリツドルフのHPから

2008年に行われたパイロットプロジェクトの生活調査では、日々の買い物に、住民の50%が自転車または公共交通機関を使い、25%が徒歩ででかけると答えています。また、半数が通勤・通学や市内の友人宅を訪ねるのに自転車を使っていました※1。カーシェアリングは57%の住民が会員になって利用していました※2。

* * *

このカーフリーハウジングプロジェクトではいくつかのメリットが確認されています。まず、生活の質という面では、他の集合住宅よりも広い庭園や緑の空間が提供されていることが、人々の日々の生活にゆとりをもたらしています。

パーティルームや屋上のテラス、自転車修理や大工仕事のできる作業場などの空間があることで、住民同士が顔をあわす機会も多く、さまざまなイベントが開催されるなど、住民間のつながりも強くなっているようです。住民のほぼ3割がこの集合住宅を選んだ理由に、「コミュニティの強さ」を挙げているという調査結果もあります※2。

住民の環境意識の高さも特徴の一つとして挙げられます。太陽光発電や、屋上のグリーンルーフ、また雨水の再利用などが行われており、持続可能な暮らし方を求めて住民が協力し合うことの啓発的作用も大きいようです。またそれがそのまま快適な暮らしに結びつくという実感を得られることが、さらに環境意識が高まることにつながるという好循環をもたらしているという調査結果があります。同調査では、車を持たないという選択は懐疑的に見られることも多いが、実際にはこうしたライフスタイルを求める人々は増えており、不動産市場などはまだまだその声に十分に応えられていないと結論づけています※3。

車のない快適さを最大限享受するというカーフリーハウジングの手法は、公共交通へのアクセスの良さや、カーシェアなどの制度の整備、また計画過程への住民参加や住民コミュニティの成熟度など、さまざまな要件が指摘されるものの、温暖化対策を迫られるなかで、一つの大きな可能性を持っているようです。

日本では、駐車場所に関しては保管場所確保義務制度となっていることで、このプロジェクトと同等のインセンティブを得られることはありませんが、環境対策としてだけではなく、良好な居住環境やコミュニティの結束の強さなどを得られるという点からも、カーフリーハウジングの手法が日本でも適用されることが今後期待されます。

参考

- Car-free Living (Smart City ViennaのHP)

- The Environmental Benefit of the Car-free Housing Projects: A Case in Vienna, Edgar HERTWICH, Michael ORNETZEDER, Willi HAAS, Katarina KORYTAROVA, Klaus HUBACEK, Helga WEISZ, 2004.

- Car-Free Housing Developments: Toward Sustainable Smart Growth and Urban Regeneration Through Car-Free Zoning, Car-Free Redevelopment, Pedestrian Improvement Districts, and New Urbanism、Kushner, James A., UCLA Journal of Environmental Law and Policy, 23(1), 2005.