【第68回】持続可能な社会への変革に対する「スマートハウス」への期待

宇郷 良介(うごう りょうすけ)

湘南工科大学工学部人間環境学科 教授

NECにおいて、28年間、環境技術開発や環境経営戦略立案に携わった後、2013年から湘南工科大学人間環境学科に移り、技術のメリットとデメリットを定量的に評価し環境と調和する「適正技術の開発」に関する研究を進めている。その一方で、これまでの環境活動の蓄積を基に持続可能な社会造りに貢献できる後進の育成に向けた環境教育に注力している。

「家」の進化形としての「スマートハウス」はかなり定着しつつあり、いくつかの自治体では企業と連携したコミュニティ開発も既に実現されています。この「スマート化」の流れはさらに加速化しており、数年前はICT(Information & Communication Technology)技術の応用に注目が集まっていましたが、今ではクラウドシステム(Cloud System)やAI(Artificial Intelligence:人工知能)、さらにはビッグデータなどとの関連に大きな注目が集まっており、かつ極めて重要になってきています。このような状況を踏まえてスマートハウスの現状を紹介し、さらなる進化に伴う課題と共に今後への期待を述べたいと思います。

1.「スマートハウス」とHEMS(Home Energy Management System)

持続可能な社会を目指すための家の進化形として「スマートハウス」が大きな注目を集めて早数年、今ではすっかり定着した感があり世の中の動きの早さを実感させられます。

「スマートハウス」は、車のハイブリッド化の方向性と同様、これまでの豊かで便利な生活レベルを維持しながら、家庭内のエネルギーや資源消費の様々なムダを省き、効率化を進めることで持続性を高めていこうと発想されたものです。そのために家庭内の種々の機能をいかに「賢く」するかという技術開発が進み、鍵となる要素としてICT(Information & Communication Technology)に大きな期待が寄せられました。

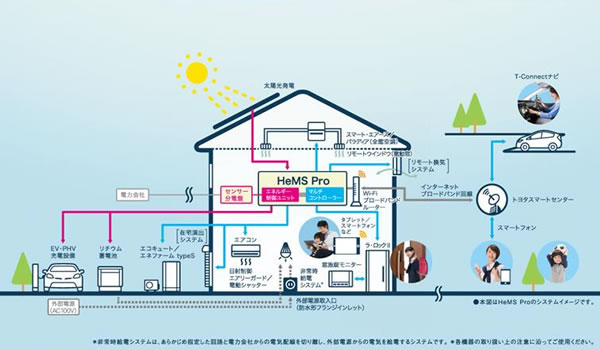

そうして実現された第一歩がHEMS(ヘムス)と呼ばれるICTとセンサ技術を組み合わせて構築された仕組みです。HEMSは家庭内のあらゆる機器の動作状況をセンサでリアルタイムに監視しながら、同時にICTによって最適に制御して無駄を省き、エネルギーや資源の利用効率を高めるよう機能する仕組みです。(図1)

(出典:「トヨタホーム」ホームページ)

2.「スマートハウス」の現状

スマートハウスの開発は1980年代から開始され、2000年代に入ってからは住宅メーカーだけでなく、電気電子業界や自動車業界、エネルギーや資源供給を担当する電力・ガス業界などが参入し、さらに現在では量販小売業界までもが製造・販売に参画するようになってきました。この傾向は、ある意味では当然の流れで、「家」自体を造る住宅メーカー、その中で生活に使う家電製品を作る電機メーカー、それら機器が使う資源・エネルギーの供給者、そして実際に消費者に個々の機器やトータルシステムを販売する小売業が、それぞれの利害関係の側面から参入してきています。

また、自治体もこのようなスマートハウスに着目して、スマートなまち、地域(スマートコミュニティ)の構築を企業と連携して実現しようとする動きが全国で進展しています。2011年度からは横浜市、豊田市、けいはんな学研都市、北九州市の全国4つの地域で大規模なスマートコミュニティ実証事業が展開されており、持続可能なまちづくりへの活動が動き始めています。また、2014年11月には私が勤めている湘南工科大学の所在地である藤沢市に『Fujisawaサスティナブル・スマートタウン(Fujisawa SST)』がグランドオープンし、19ha(東京ドーム4個分)の敷地に最終的には約600世帯のスマートハウスを擁し、各種共用施設が設置されたスマートコミュニティが構築されつつあります。(図2)

出典:「Fujisawa SST」公式サイト

3.さらなる進化の可能性

これからのスマートハウスは、新技術の開発や既存技術の高度化によってさらなる進化が予想されます。特に、これまでICT技術に実現されてきたHEMSの機能は、今後はAI(Artificial Intelligence:人工知能)やクラウド(Cloud)サービスといったより高度な技術やシステムによって進化がいっそう加速するものと考えられています。

従来のHEMSでは、例えば電力について家庭内の電化機器の稼働状態の情報をわかりやすく「見える化」して生活者に伝え、意識向上による省エネ効果に期待される部分もありました。しかし、AIの活用が本格化してくれば日々の機器の使用パターンを自己学習し、使用者の生活リズムや癖を考慮して各種機器のエネルギー消費状況を予測しながら最適な制御を自律的に実行できるようになり、快適さと資源・エネルギー利用効率の最大化を両立させることも決して夢ではなくなります。

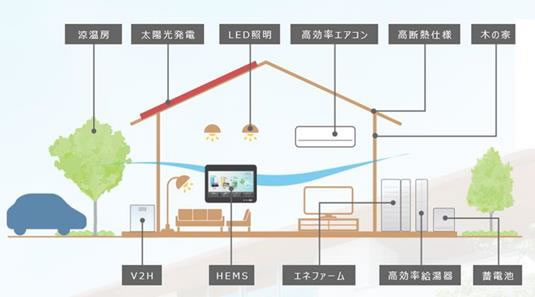

さらに、スマートハウスはエネルギーの自給自足化への方向にも加速しています。単なる「省エネ」にとどまらず、太陽光発電などの「創エネ(発電)」、大型バッテリーの「蓄電」機能も備えたシステムに進化して、最終的にはZEH(Zero Energy House)が期待されています。

また、HEMSの監視・管理・制御機能は電力やガス、水といった資源・エネルギーにとどまらず、家庭での日々の生活情報を基にした健康管理、子供や一人暮らし高齢者の安全管理にまで及ぶことも期待され、警備保障会社などから実際に様々なサービスが提供され始めています。

このように、資源・エネルギーの使用効率を高めて環境への影響の最小化と、快適な空間の実現とを両立させるために、これからのスマートハウスは「家」自体が「頭脳と神経網」を備え、それを自ら進化させていくことになります。

(出典:「住友林業-Green Smart」、ホームページ)

4.「スマートハウス」の社会適合に対する課題と未来への期待

未来に大きな期待が持てる「スマートハウス」ですが、ここで注意しなければならない課題があります。それは、スマート化の加速自体がエネルギー消費を増加させてしまう可能性があるというジレンマです。

HEMSを効果的に機能させるにはIoT(Internet of Things:モノのインターネット)と言われるように、ありとあらゆるモノにセンサがつけられ時々刻々情報をネットワーク上で流通させることが必要になります。センサ個々の消費電力量は微少なものですが、これが家庭内のあらゆるものに付いて作動し続ければ、「『ちりも積もれば山となる』効果」でかなりの消費電力になります。私の研究室の卒業研究で調査した結果、照明や空調などの主要家電製品にセンサを付けてHEMSの機能を最大化すると対象製品の全消費電力の約4分の1にもなる場合があることがわかりました。言い換えると、省エネ効果が25%以下なら、HEMSの導入で消費電力が増加することになります。本来、高度な省エネのための仕組みが新たな電力消費を発生させて、むしろ増加させるという「本末転倒」の可能性があるということです。

長期的展望では「資源・エネルギー」の枯渇の不安、それに伴う物質的豊かさや便利さの永続性に対する危機感は、ボクシングのボディブローのようにじわじわとしかも確実に社会全体に効いてきます。それに対して「スマートハウス」が新たな社会構成単位として持続可能性に向けて一筋の希望の光を射しています。この光を、未来を明るく照らす太い灯りにできるかどうかは、現代の我々の大きな選択に依っているのではないでしょうか。