【第70回】東京都の自然

下村 彰男(しもむら あきお)

昭和30年兵庫県生まれ。昭和53年3月東京大学農学部林学科卒業、昭和55年3月東京大学大学院農学系研究科林学専門課程修士課程修了、昭和57年3月博士課程中途退学。

昭和57年4月株式会社ラック計画研究所入社、昭和61年3月同社退社。

昭和61年4月東京大学農学部・助手(林学科 森林風致計画学講座)。平成5年2月博士(農学)(東京大学)取得。平成5年12月東京大学農学部・助教授、平成8年4月東京大学大学院農学生命科学研究科・助教授、平成13年1月より現職。

1.東京都自然史博物館?

「東京都には自然史博物館がない」、こうした主張を聞いたことがありますか。あるいは気づいていますでしょうか。他県や主要な都市には、地域の自然環境の概況や変遷、そして人々の生活との関わり等について展示した自然系の博物館を設けているところが少なくありません。しかし東京都には、国立科学博物館をはじめ各市区の博物館あるいは各種のテーマ博物館などは数多く存在しているものの、東京都全体をテーマとした自然系・科学系の博物館はありません。都立の博物館として「江戸東京博物館」がありますが、その名の通り江戸および東京の歴史・文化をテーマとしたものです。東京都の自然環境を全体的に概観した自然史という観点からの博物館があった方がよいと考えています。

2.自然環境の多様性

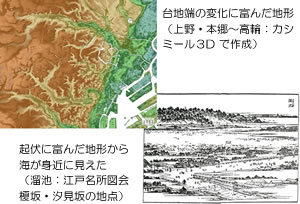

東京都は、東西約1620km、南北約1720kmと広大な広がりを有しており、多様な自然環境に恵まれています。もちろんこれは島しょ部があるためですが、全国で最も大きな広がりを有していることになります。また高度に関しても、海抜0mから標高2017mの雲取山まで、2000mを超える高低差も有しています。そのため、亜高山帯の植生や生物相から亜熱帯の自然環境まで、幅広い気候・気象条件下での生態系が存在するとともに、国立公園(1ヶ所)、国定公園(1ヶ所)、都立自然公園(6ヶ所)として指定されているところもあり、優れた自然環境を含んでいることが分かります。そして東西に貫く多摩川に沿って、山地域、丘陵域、台地域、低地域へとつながり、さらに海域、島しょ部があることから、地形的にも変化に富んだ自然条件を有していると言えます。

東京には山も海も、そして島も…

3.東京の自然は大都市を長く支えてきた

こうした多様な自然環境と、それを基盤とした人々の営みは、世界的大都市である江戸そして東京を長く支えてきました。山地・丘陵域からは食材や水はもとより、建材としての木材や石灰、燃料である炭、そして生糸や絹織物など、人々の暮らしに関わる様々なものが、巨大な消費都市である江戸・東京に運ばれてきました。

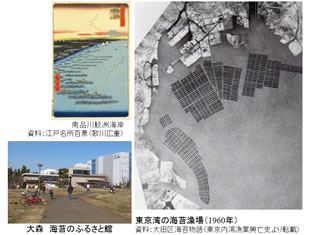

また低地・沿岸域では、沿岸部の湿地や干潟、海域の浅さを利用して、江戸の初期から営々と埋立てを行い生活域を増やしてきました。そして、江戸の前海からは豊かな海産物が供給されるとともに、江戸湊をはじめ数多くの河岸そして東京港と、長きにわたり、港として諸国からの産物の出入口としても機能してきました。

4.風景(ランドスケープ)の多様性

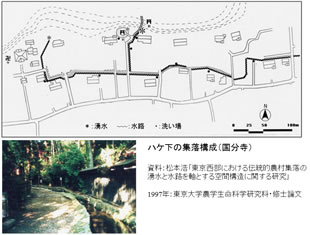

このように多様な自然環境と人々の営みとの関わりの歴史は土地に刻み込まれ、東京の自然と人々の営みが織りなす多様な風景(ランドスケープ)として現在にも引き継がれています。山地域には、木材を供出してきたスギ林の風景があり、養蚕を担っていた檜原の兜づくりの家屋も残されています。そして丘陵域には、森林(雑木林)・畑地・水田・家屋(集落)が構成する里山の風景が展開しています。また台地域には、玉川上水をはじめ数々の用水とともに新田開発の敷地割の痕跡を残す街路構成が見られ、崖線沿いの緑とハケ下の湧水池や水路を基軸とした集落構成も見られます。そして低地には埋立地に展開した下町の路地や街並みがあり、下町の文化や風情を感じさせるスポットとなっています。また、東京湾は浚渫※1と埋め立てによって国際港へと変貌しましたが、海苔をはじめ海産物問屋や舟宿の立地や集積は1960年頃まで湾内に海苔粗朶が広がるなど、食材提供の場として重要な役割を果たしてきたことを認識させます。

5. 地域を知ることに対する関心の高まり

しかしながら、こうした東京都の自然環境の多様性や風景の豊かさを、都民はどこまで認識し享受しているのでしょうか。近世の頃から世界有数の大都市であった江戸・東京を、西部の山地・丘陵域や江戸前の海域の自然が支えてきたこと、そのために人や産物が行き交い深くつながってきたことを、どこまで知っているのでしょうか。

テレビ番組「ブラタモリ」の人気が示すように、地域の特徴や土地の成り立ちに対する関心が高まっています。東京都の自然環境に関しても、その多様性や人々との関わり、そして風景の成り立ちを知ることによって、都民の自然に対する興味や関心が高まり、ひいては地域に対する愛着や誇りを強めることにも結びつくのではないでしょうか。

東京都自然史博物館の設置は、東京が豊かな山地域と恵みの海域とに挟まれ、多様な自然環境が身近にあることを多くの人々に伝え、都民の自然に対する関心や理解を深めるとともに、自然とのふれ合いや持続的な管理を促すことにもつながると考えています。

6.環境認識に対する混乱の歯止め

また、都内各地で進められている様々な空間整備に際しても、東京都の自然史への配慮が必要なのではないかと考えています。もちろん、社会状況や生活様式が変化し、その土地の位置づけが変化すれば、過去の状況をそのまま保全することは難しいでしょう。しかしながら、その土地の特質や歴史を全く顧みず、効率や経済性を偏重した技術力任せの空間整備は、土地の履歴を失わせ、環境に対する認識を混乱させると考えています。その土地がどのような性格を持っているのか、各時代に人々とどのように関わってきたのか等に関する記憶をとどめ後に伝える整備を行うことが重要であると考えています。

河川の中流域らしき風景

水(淡水)と緑の公園