【第17回】一人の百歩より、百人の一歩を大切に ~緑のカーテンをきっかけに、学校が核となる地域づくりを(中野区環境井戸端会議)

2012.09.14

200本を超えるゴーヤが茂る、西中野小学校の「緑のカーテン」

西武新宿線鷺ノ宮駅のやや物淋しい南口階段を降り、三面コンクリ張りの都市河川・妙正寺川に沿って整備された遊歩道をしばらく進むと、川の両岸を挟んで大きな団地が現れる。団地は、昭和36(1961)年に建設された東京都住宅供給公社の鷺宮西住宅。敷地面積3万5千平米ほどに4~5階建て19棟があり、686戸が住まう大規模集合住宅だ。

目指す西中野小学校は、この団地のすぐ先、川の北岸に接している。駅からは、徒歩約10分。鷺宮西住宅ができた翌年春、当時は鷺宮小学校分校として開校し、3年後の昭和40年4月に西中野小学校として独立した。当時から50年ほどを経て、団地住民の高齢化とともに、学校の児童数も減少傾向で、現在は全校生徒280人ほど、1学年2クラスほどになっている。

ここ西中野小学校では、2007年以来、毎年地域の人たちとの協働作業で「緑のカーテン」を育てている。校舎を覆うように蔓を伸ばしている緑のカーテンは、全幅約70メートル。その数、実に200株を超える。すべてゴーヤだ。特に、プール脇につくった“ゴーヤのトンネル”は独特の雰囲気を醸し出し、ゴーヤの葉を透けて届く柔らかな陽の光が心地よい空間を作り出す。

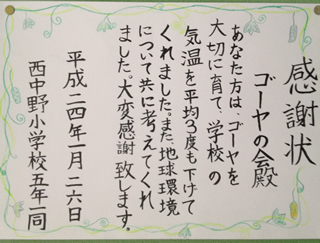

この緑のカーテン、毎年5月の半ばに5年生たちがゴーヤの苗を定植し、地域のボランティアたちの協力を得ながら、その年の世話係を担う。夏~秋にかけて草取りや水やりなどをする他、ゴーヤをテーマにした自由研究にも取り組む。1月末には下級生や地域の人を招いて学習発表会を開催して、次の代へと引き継いでいく。

下級生の子どもたちはそんな先輩たちの姿を見ながら、翌年度以降の活動に思いを馳せる。一方、1年間のゴーヤの世話を終えて最終学年となった6年生は、卒業間際の2月になると、前年の苦労を思い起こしながら、「奉仕の時間」といってゴーヤを植えた場所の小石拾いをする。そうして、新年度の緑のカーテンに備えるのが恒例になっている。 自分たちの後を継いで立派にゴーヤの世話をしてきた5年生たちの姿を横目に見つつ、「卒業するまでには、これ、やらなきゃいけなんだよな…」などと互いに話しているという。

緑のカーテンの整備や世話を全面的に手伝っているのは、「中野区環境井戸端会議」の呼びかけで集まってくる地域の人たち。中心人物は、同会の代表を務める鈴木孝雄さんだ。生まれも育ちも鷺宮で、地域の民生委員や青少年育成委員、鷺宮八幡神社の崇敬会副会長や地元町会の環境福祉部長などのほか、東京都の地域安全マップ作製指導員や子ども見守りボランティアリーダーなど地域内外でさまざまな役職を担い、忙しくも充実した毎日を過ごしていると苦笑する。

同小の緑のカーテンをはじめることになったきっかけは、子どもたちに体験環境学習の機会を与えるのと同時に、学校を核とした地域のつながりを構築することが目的だったと言う鈴木さんだ。

毎年5年生が緑のカーテンの世話を担う。

毎年1月末、5年生が下級生や地域の人を招いて開催する学習発表会「緑のカーテン感謝祭」。ゴーヤについて学んだことをグループごとに工夫を凝らして発表している。

開かれた学校への転機となった緑のカーテンの取り組み

鈴木さんは、中野区が開催した地域環境アドバイザー養成講座の第1期生で、修了後は中野区地域環境アドバイザーとして登録・派遣されている。

講座では、修了間際の総まとめとして、同期の受講生数名がグループを組んで、卒業研究に取り組んだ。鈴木さんたちの選んだテーマが、「緑のカーテンと壁面緑化」だった。宅地開発などで鷺宮周辺でも雑木林や大きな邸宅がつぶされ、大きな木もことごとく伐られてしまった。自分の住んでいる地域がどんどん寂しくなってきていることを感じていた。せめて壁面緑化で緑を増やしていきたい。そんな思いがあった。

修了後、アドバイザー仲間を核にして、「中野区環境井戸端会議」と名付けたグループを結成し、活動の母体をつくった。井戸端に集まって雑談をするように、各自の悩み事や興味のあることを話し合いながら、縛りのない活動をしていきたいというのが会の基本コンセプトだ。

学んだことを実践に生かそうと、地元の学校で緑のカーテンを育てられないかと、教育委員会や学校へ話しに行った。夏の暑い期間に室温の上昇を緩和する効果、作業を通じた学校と地域住民とのふれあいの機会創出、分かち合える収穫の喜びと給食食材としての利用価値、子どもたちや地域の人たちに植物や環境について考えるきっかけを与えてくれることなどさまざまな効果について説明した。

学校当局は、関係者以外が無闇と校内に入ってくることを厭う傾向がある。見知らぬ不審者が勝手に入り込んできて、子どもたちの安全が損なわれると困るからだ。

逆に言うと、学校と地域との関係が希薄になって、地域の人たちの顔もわからなくなっていることが、学校を閉鎖的にしてきたともいえる。知らない人が学校に出入りするのは困る。でも“よく知った地域のおじさんたち”が学校に協力してくれることになれば、とても心強い。

ちょうど新しく若い校長先生が赴任してきたタイミングで同校に相談を持ち込んだ。趣旨と効果に理解を示した校長先生は、「鈴木さん、いつでも来てください」「水やりも、夏休みに毎日来るのは大変でしょうけど、ぜひお願いします」と協力的かつ意欲的だった。5年間の在任期間中、良好な関係を築くことになっていった。きっかけを得たことで、その後赴任してきた今の校長先生とも、よい関係が続いている。

西中野小学校で緑のカーテンの取り組みがはじまったのは、平成19(2007)年だった。

これをきっかけにして、地域と学校とPTAの連携・協力体制の強化につなげることもねらいのひとつだった。学校を核とした地域のつながりをうまく機能させるためには、協働でできる取り組みが必要だ。それも、無理なくできること、そしてそれは一人だけが頑張ってできることではない。緑のカーテンは、恰好の素材だった。

西中野小学校の学区には、鷺ノ宮駅の西南側に広がる白鷺地区の3つの町会・自治会がある。「白鷺町会」(白鷺一丁目および二丁目を含む)、「白鷺三丁目町会」、「鷺宮西住宅自治会」の三町会のほぼ中心に、同小学校が位置している。

まず鈴木さんが話をしに行ったのが、鷺宮西住宅自治会だった。同自治会では、敷地内のケヤキの落ち葉を集めて堆肥をつくっていた。その落ち葉堆肥を、緑のカーテンの土づくりに活用させてもらおうというわけだ。

「せっかく作った堆肥だけど、子どもたちのために有効活用させてもらえませんか?」

「ああ、そういうことなら、ぜひ使ってください」

そうして、団地自治会とのつながりができた。

鷺宮三丁目町会にある鷺宮八幡神社には、竹林がある。ここの竹をもらいに行って、ゴーヤが這いのぼるためのネットの支柱にしようと思い立つ。リヤカーを引いてお願いに行く。

「子どもたちのために使うんだったら、鈴木さん、持っていってよ」

通常、神社のものはなかなか分けてはもらえないが、幸い、神社の崇敬会の副会長をしていた縁もあって、無理なお願いを聞いてもらえた。

ゴーヤの実がたくさん採れるようになると収穫祭を開催した。学校やボランティアとして関わった人たちだけでなく、地元町内会の主だった人たちも招待して、「学校で採れたゴーヤだ」と言って食べてもらった。

「スゴイのができましたね」と話が盛り上がる。「一度、水やりに来てみて下さいよ」「草取りにも顔出してください」などとお誘いする。

機会あるたびに声をかけ、いっしょに作業を重ねるうちに、自然と学校を核にした三町会の連携・協力体制ができあがっていった。

これが、通学路や学区内での子どもたちの身守りや声かけにもつながっていく。児童と地域住民とのふれあいの機会が増えていくことで、まちですれ違った時に「おはようございます」「こんにちは」と挨拶を交わすようになっていった。

ゴーヤの実を料理して、収穫の喜びを分かち合う収穫祭。

中野区の“モデル校”として大々的に紹介

始めて2年目となった2008年の夏、ゴーヤの収穫祭に中野区役所の環境部長を招いたことも一つの転機になった。全幅70メートルにわたって緑濃く育った同小の緑のカーテンを見た同環境部長は、「すごいですね…」と絶句。

「これは、区役所としても何かしなくちゃならない」と、当時38校あった区内の小中学校の全校に壁面緑化のための予算申請に奔走した。1校当たり100万円で、合計3800万円の予算として計上。

夏の間影を作ってくれるゴーヤに触れ・育てることで子どもたちの環境意識が高まったり、何か一つでも受け止めてもらえることがあったりすればよいとの思いだったという。

議会の承認も得て、ニュースは新聞にも掲載された。西中野小学校の緑のカーテンはモデル校として大々的に紹介されることになった。地域の取り組みが、中野区全域の取り組みへと広がっていった瞬間だった。

この予算を活用して、西中野小学校では鉄パイプの足場を組んで、ネットの支柱を作った。毎年ネットを付け外ししていたが、足場ができたことでその作業も楽にできるようになった。

西中野小学校で植えているゴーヤの苗は、熟した実から種を採って、翌春に植え付けて育てている。いわば自家採種だ。

ゴーヤの実は、熟してくると黄~赤に色付く。中を割ると真っ赤な種が並んでいる。勧められて口に含むと、種のまわりのペクチン質が思いもかけず甘かった。この甘さと鮮やかな赤色が鳥を引きつけるという。

種を採り出して、きれいに洗い、乾燥して、春まで保管するのは、会の役割だ。

4月頃に600粒ほどを、土を入れたバットにばら播きして、芽が出た中から元気のよい300本ほどを一つ一つポットに植え替えて、さらに大きく育ててから、5月の半ばになって地面に定植するわけだ。ちなみに苗は、近所の苗農家に協力をしてもらい、ハウスの一角を借りて育てている。

200本ほどを小学校に植えたあと、残りの苗は会員や手伝ってくれている人たちに配って、自宅で育ててもらっている。西中野小で採れたゴーヤの種から発芽した苗を使っているから、そうして育った緑のカーテンは、地域の中に広がる“分校”と位置づけている。緑のカーテンが広がり、協力してくれる人が増えることになれば、あまった苗も無駄ではない。

「実は、種も食べられるんだよ」と鈴木さん。硬い殻の中には芽が生長するための栄養が詰まっている。カロリーが高く、炒るとナッツのような食感・食味になるという。

「ゴーヤって、捨てるところがまったくないんですよ。実を薄く切って天日で干して乾燥させて、フライパンで煎るとお茶にもなる。ほうじ茶みたいないい色が出て、栄養分をたくさん含んだいいお茶ができる」

緑被率の低い中野区を舞台に、わずかなスペースで誰でも楽しめる地域に根ざした緑のカーテンが普及していけば、“ゴーヤの里 中野”として地域の特徴にもなる。そんな壮大な夢も描いている。

ゴーヤの苗づくり。

“じゃんけんおじさん”として通学路に立ち続けた日々

小学校を核にして三町会がまとまってきて、子どもたちの登下校での見守りや声かけも増えていった。

「私なんか、“じゃんけんおじさん”になっちゃっているよ」と鈴木さん。

子どもたちは、知らない人とは口をきくなと教えられている。だったら、毎日同じ場所に立ち続けて“知っているおじさん”になればいいじゃないか──。単純な発想だった。それもすぐにわかるような特徴があれば、覚えてもらいやすい。

「それでヒゲを伸ばして、毎朝、同じ場所で子どもたちに挨拶するようにしたんだ」

でも、鈴木さんが声をかけても、ただ頭を下げるだけの子も少なくなかった。何とかして声を出させたい。最初は黙って「グー」をつくって拳を突き出してみた。

「そうすると、子どもって反応するんだよね。グーを出すと、グーを出し返してくる。ほら、『最初はグー!』ってやるじゃない」

子どもが通るたびにグーを出し、「じゃんけん、ポン!」と声を交わしていった。はじめは反応が薄かった子も、次第にじゃんけんに熱中するようになった。毎朝の通学路が賑やかになってきた。

「毎朝7時に立ち続けて、もう8年間になるんだ。雨が降っても子どもたちは学校に行くから、毎朝欠かさなかった。私の同級生でこの川の少し下流の方に住んでいる親友の加藤くんも区立若宮小学校の児童の見守りを8年続けている。今じゃ、2人ともちょっとした有名人だよね」

始めた頃に小学生だった子は大学生の年代だ。高校を出て務めている子もいて、背広を着て出勤する姿を見かけたりもするという。

「子どもたちが親といっしょに歩いていて、親は私のことを知らなくても子どもの方から『こんにちは』『あ、じゃんけんおじさんだ!』などと声をかけてくれるんだ」

そうやって毎朝見ていると、子どもたちが朝ご飯を食べてきたかということもわかるようになるという。

今夏、鈴木さんたちは、8月3日(金)~4日(土)に西中野小学校の校庭でキャンプをする「第1回西中野サマーキャンプ」を企画した。夜はキャンプファイヤーを灯した。3・4年生を対象に呼びかけ、親も入れると80人以上が集まった。

きっかけは、朝の声かけで聞いた子どもの話だったという。夏休み近くになって、「休みの間はどっか行くのかい?」と声をかけると、「どこにも行かない」なんて言う子がいる。「お母さんの田舎に帰るんだ」「ぼくは行くところない」と言う子もいる。

「子どもたちの情報がすごく入ってくるんですよ。それこそ、学校の先生も知らないようなこともね」

会のメンバーとの雑談で、そんな子どもたちの様子を話している中で、「今年、キャンプをやってやらないか」と盛り上がっていった。学校は無論、町会やPTAの協力も得て、実行委員会形式で運営した。

8月3~4日に開催したサマーキャンプ。学校の行事が中止になって残念がっていた3・4年生の子どもたちへのプレゼント企画だ。校庭でキャンプファイヤーをし、校庭に張ったテントで泊まる。

本来、学校でキャンプファイヤーをやるなんて簡単にできることではない。緑のカーテンの取り組みを通じた学校との信頼関係やつながりがあったからこそ実現した企画だったといえる。

「校長先生、私、子どもたちにキャンプをしてあげたいんです。消防署に行って許可取ってきますよ」と相談する鈴木さんに対して、校長も「わかりました、じゃあやりましょう」と理解を示し、PTAにも協力を呼びかけてくれた。

「校長先生、教育長にも面談し話をさせていただきますね」と教育委員会に出かけて行く。

女性の教育長は「子どもたちは喜ぶわね」と認めてくれた。

実は前の年の夏、今の3・4年生たちは林間学校も臨海学校も行けなかったという。原発事故の影響で、行事が中止になったためだ。その代わりになるような思い出づくりを子どもたちにさせてやりたいという思いが背景にはあった。

ゴーヤからはじまった活動は、いろいろな方面につながりができていくことで、思った以上の広がりと効果を見せていった。

鈴木さんは、「一人の百歩より、百人の一歩」を目指すこと──を座右の銘にしていると言う。一人一人は小さな一歩でも、確実な一歩を踏みしめることで、大きな成果を生む。それと同時に、その一歩が一人一人にとって環境に目覚めるきっかけになる。

大事なのは、まず一歩を踏み出せる環境を作って、後押ししてあげること。躊躇している人に、ポンと背中を押して、一歩を踏み出させてやる。

「100人が一歩を踏み出せば、100人の力になる。1人がやっても1人の力にしかならない。1つのことしかできないけど、100人でやれば100個のことができるんです」

そんな考えを基本に、これまでもこれからもやっていきたいという。