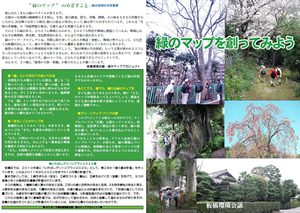

【第18回】地域の共有資産として“緑”を位置づける ~緑豊かな街をめざした緑のマップづくり(いたばしエコ活動推進協議会『緑のマップ・プロジェクト』)

2012.09.14

134の町丁を歩いて、緑の状況を踏査

板橋区は、区域の北端を東西に荒川が流れ、河川軸に沿って荒川沖積低地が延びる。荒川を挟んだ北側は埼玉県戸田市。区境の東は北区、南は豊島区、西は練馬区および埼玉県和光市に接している。区域の中央部から南側にかけて荒川河岸段丘の崖線で一気に標高をかせぐと武蔵野台地が広がる。崖線の斜面には比較的樹林地が多く残っていて、これが板橋区の中で特徴的な自然の一つになっている。標高差30mほどの台地上は、荒川を本谷とする白子川、出井川、石神井川、谷端川などの河川が縦横に流れ、起伏に富んだ地形だ。

同区の緑被率は、平成21年度の調査値で19.3%と記載されている※1。23区の平均は約20%で、もっとも高い隣の練馬区が26.1%。板橋区は、23区の中ではトップ10前後に位置し、いわば平均的な姿といえる。

「高島平を中心とする低地は、標高3~5mくらいですかね、荒川の氾濫原ですよ。かつて、江戸時代には幕府の直轄地として鷹狩りが盛んだった。明治になって払い下げられて、田んぼになった。そういう土地です」

説明してくれたのは、『緑のマップ・プロジェクト』発起人の村上和生さん。板橋区に移り住んで、34年になるという。

「今は割と工場の多いところで、比較的緑の少ない地域。区内に残っている田んぼは、今や区立水車公園というところに小さな田んぼが1カ所だけです。農地としての田んぼは今はもうありません」──と、言葉を引き継ぐのは、同じくメンバーの小林良邦さん。小林さんも、板橋に住んで40年ほど。ただし、仕事勤めの間、家には寝に帰るだけだったという。

もう一人の鈴木和貴さんは、まだ現役で仕事をしている。85年に板橋区に越してきてから、もうすぐ30年になる。ただ、地域を明確に意識するようになったのは、緑のマップ・プロジェクトなどで歩くようになってからだったと回想する。

「崖線を登った武蔵野台地の上も、よく見るとわずかな地形の起伏があるんですが、その起伏の理由は街の歴史に刻まれています。つまり、今はなくなった川の痕跡などが、緑を追いかけていくことで浮き上がります」

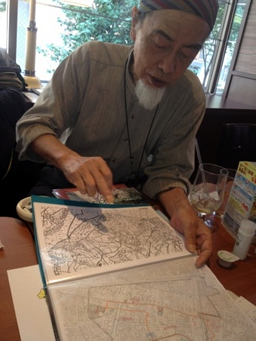

お三方とも、板橋区の津々浦々を歩いて、地域に残された緑地を巡りながら『緑のマップ』と呼ぶ手づくり地図を描いている、『緑のマップ・プロジェクト』の面々だ。毎月第一土曜日の午前中を定例活動日に、134に分かれる同区の町丁を1箇所ずつ歩いてまわっているという。

(左から)小林良邦さん、鈴木和貴さん、村上和生さん

きっかけは、5年かけて実施した『特定樹林地の自主調査』

『緑のマップ』とは、地域の白地図を片手に、自分たちが暮らす“よく知った”街を、「緑」という切り口で改めて見直しながら実際に歩き回って、感じたことや気付いたことなどを書き込んで作るお手製の地図だ。完成した緑のマップには、各自の緑への思いや気付きがふんだんに書き込まれ、そんなマップが参加した人数分だけできあがる。そして大事なのは、これらのマップをもとに、いっしょに歩いた参加者同士が語り合いながら、その地域の緑の特徴やそれぞれの思いと気付きを共有すること。それによって、自分たちの街の緑の再認識につなげるのが、『緑のマップ・プロジェクト』のねらいだ。

現在は、板橋区立エコポリスセンターを拠点として区と区民や事業者等が協働するための『いたばしエコ活動推進協議会』※2で、5つの部会のうちの1プロジェクトとして活動している。

村上さんは、緑のマップ・プロジェクトの趣旨について、次のように話す。

「地域には、それぞれ固有の地理的、歴史的、文化的背景があって、その上で今日の姿が成り立っています。それを、実際に街を歩きながら検証したり分析したりするための手段として、マップを書いているのです。街を歩き、緑のマップをつくりながら、“緑”の大切さとか、持続可能な社会づくりなどにも踏み込んでいければと思っています」

2010年5月に緑のマップづくりの活動を始めてから、今年で3年目となっている。

そもそものきっかけは、2006年から4年間にわたって実施した、『特定樹林地の自主調査』に遡る。樹林地に関する区の公表資料をもとに、現地を歩いてその現況を一つひとつ確認し、「消失」「残存」「減少」など区分で変化状況を整理したものだ。

「区では、1980年代以降、いろんなレベルで緑地の実態調査をしてきているのですが、調査当時から開発も進んで、緑がどんどんなくなってしまっていた。これはきっちり調べておかないとだめだなと思って、調べ始めたんですよ」

区が公表している調査資料では、区内の300㎡(100坪)以上の一まとまりの緑地を『特定樹林地』として定義している。1987年の調査資料では、独立林を中心に区内66カ所が選定され、これらはその後も継続的に刊行されている調査資料でも面積推移などが追跡調査され、経年変化を追うことができた。当初の調査では、これら66カ所の残存地を中心に実際に現地を踏査して、自主レポートにまとめた。

ところが、レポートをまとめた直後の2007年に、湧水などの水系を中心とした『板橋区自然環境実態調査(水系調査)』が発行された。ここには、水源涵養や気候緩和などに関連する106カ所の樹林地についての調査報告を収録していた。66カ所の特定樹林地以外にも区の資料の中にさらに多くの“樹林地”があることを知り、既存資料の洗い直しと、それらをもとにした現地再調査を実施し、『自主調査レポート②』としてまとめたのが2010年3月だった。

調査方法は、区の資料からの一覧リストと住宅地図の樹林記号やGoogleの航空写真を参考にした地図を準備して、現地を歩いて目視で「300㎡以上で10mの高木を含む緑地」を樹林地として記録した。

「区の資料では、個人情報の関係もあって、必ずしも特定した形では出ていないんですね。ある程度住所を辿って、ここだろうというのを一つ一つ潰していくという地道な作業でした」

この自主調査グループは、レポートの発行と区への提出を区切りに、役割を果たし終えたとして解散したという。

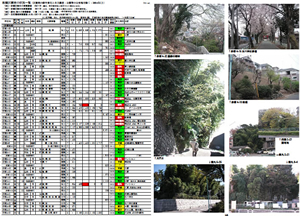

『板橋区の樹林地──区の資料と自主調査レポート②』

(2010年3月発行)より抜粋。色別に塗り分けられている欄が、樹林地の変化状況を表す(赤が「消失」、黄色は「減少」、緑は「残存」など)。写真は、現地を踏査して確認した調査当時の現況。

多くの場合、個人の意志と努力で守り育てられてきた地域の緑

自主調査グループは解散したが、このときの現地調査の経験は大きかった。

当時の調査に参加した鈴木さんは、そのときの実感についてこう話す。

「街にはいろいろな緑がありますよね。生垣、庭木、屋敷林、樹林、農地などもあります。いろんなスタイルの緑があるのですが、民有地では多くの場合、個人の意志と努力があって守り育まれてきているということを強く感じました。“緑豊かな街”という理想は以前から持っていましたが、それは理念だけでは実現しません。現実に費用や手間をかけて支えてくれている人たちの存在があってこそ成り立っているということと、その大切さに改めて気付かされたのが、この自主調査でした」

その後、板橋区環境基本計画の策定のための区民との協働プロジェクトのひとつとして、CO2削減やエコライフの推進などのプロジェクトとともに、緑を増やすプロジェクトも立ち上がり、村上さんたちはこれに参加する。これらのプロジェクトでは、計画策定後も有志が集まって、現実の協働に対してどう関わっていこうかと、継続的な議論を重ねていった。ただ、緑のプロジェクトでは現地調査の次にできることが何なのか、当時は漠然として明確な活動テーマが見えてこなかったという。

ある日のこと、一人の主婦が「私の住んでいる街で緑のマップを描いてみたんだけど」と言って、手描きのマップを持ってきた。そこには、地域の緑に対するたくさんの思い出や印象が事細かく書き込まれていた。客観的に見れば、まとまった樹林地でもないし、特色ある景観もない。いわば、どこにでもあるありふれた身近な緑地だ。でもそんなどこにでもある身近な緑が、その人にとっては思い入れある、大事な緑になっていた。

「あ、これだったら、誰にでもできるんじゃないか──」

地域を歩きながら、地図に書き込むという単純な作業だが、それによって、地域の人たちが地域の緑について考え、気付くきっかけが生まれる。“緑豊かな街”が身近にあることを喜び、地域に残された一つひとつの“緑”を大事に思う気持ちを広げていくきっかけとして、緑のマップづくりが生かせるんじゃないか、そんな直感が生まれたという。

「区内には、直径1m以上の巨木※3が77本あります。それは民有地のなかにもある。これらの木は、樹齢推定300年以上、つまり江戸時代から、同じ場所に生えているわけです。そういうことを知って、地域にとって大事な木だという認識をみんなが持てるようになると、この先もつながっていくと思うんです。でも、『木なんてどうだっていいじゃないか』『300年もったんだからここでお終いにしてもいいんじゃないの』と言う人が多ければ、なくなってしまうかもしれない。要は、自分たちの街にある緑を、“大事なもの”として捉えることができるかどうかということです」

村上さんたちは、『緑は地域の共有資産』というキーワードをよく使うという。一方的な価値観の押しつけはできないが、地域の人たちの中で何か共有できる価値観が持てれば、地域の緑に対する意識や見方も変わってくる。

「そのための手探りの活動ですね」と笑い合う村上さんたちだった。

参加の意義や意味が感じられれば、自然と広がっていく

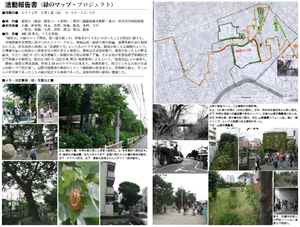

緑のマップ・プロジェクトでは、前述の通り、毎回、町丁を基本単位にして歩いている。これは、日常の生活感をベースにするためだ。縮尺3,000分の1の白地図を用意して書き込んでいるが、この縮尺だとだいたいA4サイズに収まるという。昔の写真や古地図など、互いに調べた資料を持ち寄って、共有した情報から得られる発見もある。

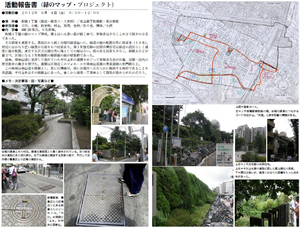

2012年9月1日(土)の活動は、稲荷台での緑のマップづくりだった。都営地下鉄の板橋本町駅から中用水跡を辿って稲荷台に入る。会員の一人が1958年撮影の古い写真を持参。当時、中用水の谷をまたいで橋が架かっている写真だ。同じ地点の現況は、旧用水が埋め立てられた住宅地となっていて、当時の面影はまるでない。

これまでの活動でまわってきたのは、高々20数カ所に過ぎない。区内の全134町丁をまわりきるには、月1回の活動ペースではまだまだ10年近くかかる計算だ。ただ、そうして歩いていると、常に新たな発見があって飽きることがないという。住宅街や工場地帯、古くから商業地区として栄えていたところなど、いろいろなまちの顔が見えてくる。

「この間もね、板橋一丁目というところを歩いていたんですが、江戸時代から残っていた千川上水の跡を見つけましてね。マンホールの蓋に千川上水の文字がデザインされていたのです。みんな大興奮、緑のマップどころじゃなくなって、近世~近代の歴史散策になっちゃって…。そんな回もありました」

同地域は、中山道を稜線として、南と北にある川に向けてそれぞれなだらかに傾斜する地形になっている。千川上水はその稜線上にあったわけだ。古くから商業地帯として開発が進められてきたことが伺えたという。

先に紹介した、特定樹林地の自主調査の結果と照らし合わせながら歩いていくと、特にここ2~30年で、板橋区がいかに大きな変貌を遂げたかが見えてくるという。

千川上水の痕跡

現在は、自主調査や基本計画策定のプロジェクトに参加した人たちが参加するメンバーが主体で各地を歩き、緑のマップづくりの経験と知見を貯めていっているといえる。将来的には、こうしてストックした各地の緑のマップをデータバンクとして活用できるように提供したいという。同時に、メンバー中心に歩いている緑のマップづくりを体系化していきながら、町会や学校など地域のコミュニティと連携しながら実施していくことも意識している。それこそが本来の趣旨である地域の人たちが地域の緑に対する価値観を共有化していくことにつながるからだ。

さらに、子どもたちの環境学習としての展開や、地域の歴史・文化を踏まえたグリーンツーリズムの開催なども見据えている。そのためのプログラム化も着手し始めた。

2012年2月には、いたばしエコ活動推進協議会の前身に当たる板橋環境会議の予算をもらってパンフレットも作った。

緑のマップ・プロジェクトは、まだはじまりの途についたばかりだ。