【第21回】500人超の子どもたちが川でゴミ拾い~東久留米市の清流で取り組む、黒目川『河童のクゥ』クリーン作戦(黒目川クリーンエイド実行委員会)

2012.12.03

映画『河童のクゥ』の舞台となった黒目川

黒目川は、東久留米市・東村山市・小平市の境界にある都営小平霊園の「さいかち窪」に源を発し、東久留米から埼玉県新座市・朝霞市を通り抜けて、朝霞市大字根岸で新河岸川に合流する、荒川水系の一級河川。もともとは「久留米川」「来目川」「久留目川」「来梅川」などと表記され、東久留米市の名前の由来になったとされる。総延長は17.3km、流域面積37.6km2と、全国的に見ればごく小さな川だが、どこか郷愁を誘う不思議な趣がある。

河川敷の両岸には草木が覆って影をつくり、河床には水の流れでたなびく水草が繁茂している。澄んだ水の中では、オイカワやカワムツなど小魚が群になっているのが見られるほか、天然アユも遡上してくるという。

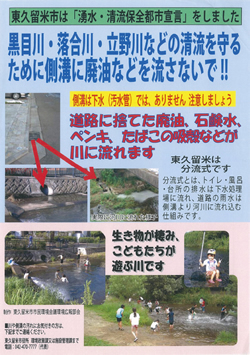

支流の落合川は、都内で唯一の「平成の名水百選」に『落合川と南沢湧水(ゆうすい)群』として選定されたことで知られ、黒目川もそれに劣らぬ清流だ。これらの川を象徴として、同市は2011年6月に全国初の「湧水・清流保全都市」を宣言し、注目を集めている。

東久留米市を流れるこの清流・黒目川を舞台にしたアニメーション映画『河童のクゥと夏休み』("Summer Days with Coo")が公開されたのは2007年のこと。河原の石の中で化石化して仮死状態だった河童のクゥと、その河童を見つけて「クゥ」と名付けた少年・康一との友情および河童騒動を通じた周囲の人間模様を描いた作品だ。変わり続ける社会と、河童のクゥに象徴される“変わらないもの”との対比という構図が作品の根底を貫く。

東久留米市では、ガイドマップを作って、クゥのふるさと東久留米の魅力と見所を紹介している。

そんな黒目川で、500人を超える子どもたちが一斉にゴミを拾う一大イベント「黒目川『河童のクゥ』クリーン作戦」が始まったのは、2009年のことだった。今年(2012年)で第4回となる同イベントは、長年、黒目川でクリーンエイド活動を続けてきた地域の市民団体と、美化・清掃活動をしてきた地元少年野球連盟が合同で始めようと仕切り直して開始した取り組みだ。市民レベルの地道な活動が、野球少年たちの参加を得て一気に広がったといえる。

川沿いに建つ都立東久留米総合高校の生徒たちも毎回参加しているほか、今年からはバスケットボールチームの子どもたちも加わった。

東久留米の清流・黒目川で、500人を超える子どもたちがゴミ拾い

当日は、黒目川のすぐ目の前にある市立本村小学校の校庭をベースに、子どもたちは朝8時に集合。開会の挨拶と説明を終えると、グループごとに設定された担当区域の下流方面を担当するグループから順に現地に移動して、ゴミ拾いを始める。

子どもたちは、普段はフェンスに囲まれて橋の上や遊歩道から眺めているだけの河川敷におりて、ゴミを拾い集める。高校生の中には、太股の上まである長靴を履いて水の中を進む子もいる。

東久留米総合高校の山下先生は、『奉仕』の時間の引率として去年に引き続いての黒目川「河童のクゥ」クリーン作戦への参加だ。顔見知りのスタッフからも声がかかる。

「都内の高校では、平成19年度から全国に先駆けて『奉仕』の時間が必修になりました。特に体験活動を重視して、授業時間全体の半分以上をボランティア活動などに充てることになっています。東久留米総合高校では1年生が受講することになっていて、いろんなメニューの中から選んで参加しますが、この黒目川『河童のクゥ』クリーン作戦も選択肢の一つとして選べるようになっているんです。今年は35人の参加と、例年以上に多くなりました。地域の方たちといっしょに活動できるのが、生徒たちにとっても貴重な体験になります」

山下先生の専攻は、地理・歴史。2年の学年主任でもある。生徒たちと同様、教員も希望等によって引率役を調整しているという。

「例年だと、河川敷の草がもっと刈ってあるんですよ。今年は草木が繁茂して枝が張り出していますから、水際を歩きながらゴミを拾うにはちょっと危険ですね」

生徒たちにも無理をしないでいいよと声をかけながら、作業を見守る。

スタッフに聞くと、今年は草刈りの業者が変わって、作業の着手が遅れたため、クリーン作戦当日に間に合わなかったそうだ。落合川から刈り始めて、黒目川の下流から溯って刈っている最中だという。

「この川、今でこそきれいですけど、かつては汚いドブ川だったそうですよ」と山下先生。

昭和30~40年代の高度経済成長期の頃の話だ。周辺が宅地化して生活排水が流れ込んだのとともに、川沿いに家畜農家があって川の水が悪化していたという。下水道が整備されると、もともと湧水が豊富だったこともあって、水質は大幅に改善した。

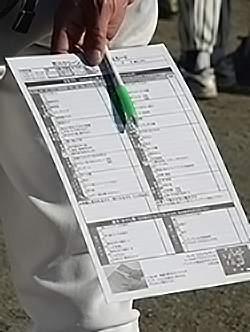

クリーン作戦では、5人ずつ1組になってゴミを拾い、集めたゴミの種類ごとに記録用紙に記入していく。これを集計することで流域全体のゴミの分布状況等が見えてくる。

約1時間ほどのゴミ拾いのあと校庭に戻ると、実行委員のメンバーが用意した豚汁が振る舞われ、一仕事終えたあとの小腹を満たしてくれた。炭火で焼いた、黒目川産の天然アユの背開きの試食もあった。棲息魚類調査で捕獲したものだ。

川を歩いてゴミを拾った心地よい疲れと、ちょうど頃よい時間帯、子どもたちは「うんめ~!」と盛り上がりながら、列に並び直してお代わりを求めていた。

ビーチクリーンアップと荒川クリーンエイド

「黒目川では、もう十数年前から、市民活動として川の調査をしたりクリーンエイド活動をしたりしてきました。1994年に荒川クリーンエイドを立ち上げたときに関わったのがきっかけで、新河岸川を経て荒川に流れ込む荒川水系の支川の一つとして、第1回からの参加団体として実施してきたんです」

黒目川「河童のクゥ」クリーン作戦の呼びかけ人、菅谷輝美さんは、荒川クリーンエイド・フォーラムの監事や新河岸川水系水環境連絡会の代表も兼ねている。黒目川クリーンエイド実行委員会として、地元の川で続けてきたクリーンエイド活動は、当初は20人ほどの市民仲間たちによる地道な活動だったが、都立東久留米総合高校から相談があって「奉仕」の授業の一貫として生徒たちが参加するようになって活気が出てきた。さらに少年野球チームの子どもたちの参加によって一気に広がり、ちょうど当時、東久留米市を舞台にした映画として話題になっていた『河童のクゥの夏休み』から名付けて開始したのが、黒目川「河童のクゥ」のクリーン作戦というわけだ。

「大きな転機になったのは、東久留米市少年野球連盟の会長さんとの出会いでした。川の掃除をしたいと相談を受けたとき、せっかくゴミを拾うんですから、考えながらやりましょうよと話をしたんです。クリーンエイド活動というのは、単なる美化・清掃活動ではなくて、根本からゴミをなくそうという運動なんです。拾ったゴミの種類と量を記録して、分析するという国際ビーチクリーンアップの手法を用いたものです。それを川に持ってきたのが、クリーンエイドのはじまりでした。最初に多摩川ではじめたときにクリーンエイドと名付けて、それを荒川でも実施するようになったんですね。街のごみが川に入ってくる、川のゴミが海に流れ着く。川だけがきれいになればいいわけではなくて、街をきれいにしないと川も海も汚れてしまうんです」

支流も含めた流域全体のいろんな地点で一斉にゴミ拾いをして、拾ったゴミの集計結果を出すから、その年のゴミの散乱状況や発生源も見えてくる。社会的なゴミの動きが見えてくれば、対応策を講じることができる。

最初に始めた頃は、ポイ捨てされたタバコの吸い殻がもっとも多かったという。数年間続けたクリーンエイドの集計結果をまとめて、専売公社(当時)へ相談しにいったことで始まったのが、喫煙施設をつくったり携帯用灰皿を配ったりする“ポイ捨てキャンペーン”だった。

その次に目立ってきたのは、散乱するレジ袋。ポイ捨てだけでなく、風に煽られて飛散するものも多い。スーパー関係者に話をして、マイバッグ運動を展開するための提案もしてきた。

空き缶対策については、食品容器環境美化協会という団体と話をしたし、最近多くなってきているペットボトルゴミの対策として、マイボトル運動を展開している。20年近くになる荒川クリーンエイドを通じて、川のゴミが変わってきていることが見えてきた。その背景には、生活パターンの変化があるのがわかるという。

活動の幅とネットワークが広がって

「最近、“身近な川にいる魚を食べる”ということを提唱しているんですよ」

と菅谷さん。川がきれいになって、魚が増えてきて、今は黒目川でアユが棲息しているという。クリーン作戦当日に、背開きを焼いて振る舞ったアユは黒目川で捕れた天然ものだ。黒目川で実際に卵を産んでいて、秋になると荒川から東京湾へ下って、冬はプランクトンを食べながらお台場近辺で過ごして、春になって荒川や多摩川に入ってきている。今年、多摩川では史上最大の遡上と報道されたが、荒川水系にも多く溯ってきている。

河川などの内水面における魚類の採捕には法律の網がかかっている。荒川水系では、埼玉県戸田市に南部漁業共同組合があって、アユも含めて川を溯ってくる魚の漁場管理などを行っている。クリーンエイドを通じた縁で活動を認めてもらったのか、組合の支部を市民で作らないかと声をかけてもらい、市民団体が構成員になった朝霞支部が設立されて、今やかれこれ5年ほどが経つ。

この朝霞支部で、アユの棲息調査もやっていて、産卵場所や稚魚の状況などを調べてきている。支部になることで、本部に対して意見を伝えやすくなった。川の横断物──落差工や堰など──に対して、河川整備担当者とよりよい方法について話し合ったりするようになった。

「もとは、いわゆるパックテストを使った川の水質調査をしていた市民団体のネットワークでした。メンバーの中にいろんなノウハウをもった人たちがいます。魚の調査ができる人もいるし、鳥や生き物に詳しい人、水生昆虫の専門家もいます。いろんな人たちといっしょに活動してきたことで、活動の幅も広がってきましたし、行政マンを含めて都内や埼玉県の多くの方々とのつながりもできて、川を通じた交流が広がってきました」

活動の幅が広がり、ネットワークが広がっていったことで、さまざまな情報が集まってくることになった。そうした情報をネット上で流す、『コミュニケーションマップ』というシステムを河川整備基金の助成事業で展開したのは2007年だった。新河岸川流域の仲間たちと協力して作成したものだ。

「コミュニケーションマップというのは、いわば“いいとこマップ”というようなもので、川の魅力や川にある施設などを紹介しています。作った当初は盛り上がったんですけど、ネット環境もどんどんどんどん発達してきていて、ちょっとテコ入れしていかないといけないかなという感じです。去年の震災をきっかけにして、これに災害情報を載せて防災に使ってもらうことができないかと、今議論しているところです」

Googleマップをベースに、自由に書き込んで投稿できるようなシステムになっている。位置情報を入力すると表示され、そこに画像も文書ファイルも貼り付けられるようになっている。

これらの延長線上に、黒目川『河童のクゥ』クリーン作戦の活動がある。

少年野球連盟の会長さんとのそもそもの出会いは、東久留米で開催した湧水保全フォーラム全国大会がきっかけだったという。この時の実行委員長が菅谷さんだった。

川で遊んだ原体験と、変わってしまった川の風景

菅谷さんは、生まれも育ちも世田谷区北沢で、結婚して子どもが生まれたのをきっかけに移り住んだのが東久留米市南沢だった。

「あえて選んできたわけではないんですが、北沢や南沢と川に縁のある地名に住んだのも何かの宿命だったのかも知れません」

そう笑う菅谷さんは、世田谷にいた頃から川の活動をしていたわけではなかった。のめり込むようになったのは、東久留米に引っ越してきてからだという。

「子どもの頃、世田谷区の北沢という川でよく遊んでいたんです。それが、ちょうど東京オリンピックの頃に都内の川がどんどん整備されていって、ぼくらの気持ちからするとほとんど“壊滅状態”になってしまいました。子どもの頃に遊んでいた川が整備されていった、その変化を目の当たりにしていたんですね。ところが、東久留米に引っ越すと、遊べる川があるんですよ!」

南沢の豊富な湧き水と、護岸整備がされていないかつて慣れ親しんだ懐かしい風景。まだ東京にもこういうところが残っているんだと一種の感動を覚えたという。

当時、その東久留米でもこれから河川整備が進むという話が持ち上がってきた。子どもが通う保育園の父母たちの間で、何とかできないだろうかと話が盛り上がっていった。

じゃあ、まずはその勉強会を開こう、誰を呼ぼうか──。そんな活動がそもそものはじまりだった。

市役所にもおもしろい人がいて、活動を支援してくれた。行政が動けないところで市民が何とかできないかと連携した動きも生まれていった。

川の勉強会では、東京農工大の小倉紀雄先生に直談判して講師に来てもらい、そこから始めたのが身近な川の一斉調査だった。小中・高校にも呼びかけて、身近な水の一斉調査を展開していった。

東久留米市には、黒目川や落合川の他にも立野川という川がある。落合川の支流で、全長2.4kmの小さな川だ。この川の畔に自由学園という私立学校がある。身近な川の一斉調査は、今は自由学園の生徒たちが中心になって関わっている。

私立学校だから、かつては一般の市民との連携はそれほどなかったという。きっかけは、菅谷さんも関わった、東京ほたる会議を東久留米で開催することになったときに、会場として自由学園の記念講堂を借りたことだった。それ以来の付き合いが今も続いている。

「自由学園さんは本当に独特の学校で、自分たちで畑も耕すし、家畜も飼って、自給自足していたりします。そんなこともあって、最近ではエコキッズプラン【1】の企画・運営にも参加してもらっています。そのエコキッズプランでは、子どもたちといっしょに柳久保小麦の栽培する年間サイクルの事業を始めたんです。これ、なぜ始めたかというと、水の確保のためなんです。要するに、農地や樹林地がないと地下に浸水する水がなくなって、湧水が枯れてしまうわけです。本当に、いろんな人との巡り会いが今の活動につながっているんですよ」

黒目川「河童のクゥ」クリーン作戦は、年に一度だけのイベントだ。でも、それが考えるきっかけになれば、日常的な行動も変わってくる。子どもたちが川に入ってゴミを拾う姿を見れば、ゴミを捨てる人も減るに違いない。そんな願いと思いを込めて、黒目川「河童のクゥ」クリーン作戦を続けていきたいと話す菅谷さんだった。