【第23回】“CO2の見える化”で、受け売りではない自分たちなりの言葉を伝えたい ─CO2の濃度変化を計測して植物による吸収量を捉える(いたばしエコ活動推進協議会・温暖化防止普及部会)

2013.01.21

空気中のCO2濃度を測定して、植物によるCO2吸収量を評価

一般市民や子どもたちが身近な環境を自分たちの目で見て、調べ、考える取り組みは各地で実施されている。中でもパックテスト※1を使った水質調査や、昆虫や鳥、植物を指標生物にした自然度調査、またフィルターバッジ法※2による大気中のNO2調査などが有名だ。専門的な研究機関で使っているような高価な測定機器がなくても、誰でも簡単に扱える道具と手法が確立されていて、環境学習や市民参加の環境観測などが各地で実践されている。

ただ、地球温暖化の原因物質としての大気中CO2の濃度測定について、市民レベルで実施するための手法や実践事例などは、あまり聞かない。

「CO2は、NOxやSPMなどのような大気汚染物質ではありませんから、地域の環境研究所や大気観測所などでも測定はしていないんですよ。ハンディタイプの簡易的な計測器もありますが、それらの多くは室内の衛生環境の測定を目的として開発されたものなので、大気中濃度の測定にはあまり使い勝手がよくはなっていないんです」

とは、『いたばしエコ活動推進協議会』の小林良邦さん。地球全体の平均濃度の変化が問題視される温室効果ガスの一つとしてのCO2と、地域における局所的な濃度分布が問題になる大気汚染物質(NOxやSPMなど)との違いというわけだ。しかも、CO2濃度は大気中で300~400ppmほどなのに対して、地下室など換気の悪い室内におけるCO2濃度は数百から時に数千ppmになることもある。特に、閉鎖室内で暖房(燃焼)器具などを用いる場合には、濃度が高くなる危険性が指摘される。労働衛生上の許容範囲は5,000ppm(0.5%)とされ、3,000~4,000ppmになると頭痛やめまいなどの健康影響が生じるとしている。建築基準法や労働安全衛生法などでは、1,000ppmを室内環境基準値に設定し、適正な換気等の対策を求めている。ハンディタイプのCO2計測器の多くは、こうした室内の衛生環境の監視・測定に適したものが主流だという。

「実は、先日機械の調子がおかしくなりまして、メーカーに測定値のズレの確認と修正に出していました。それがちょうど今日戻ってきたので、今ここで、テストしているところです。見ていただければわかるように、今、この部屋の中のCO2濃度は、600ppmほどの値を示しています。閉鎖空間なので、外気のCO2濃度よりも高くなっています」

説明してくれたのは、同協議会メンバーの立川賢一さん。温暖化防止普及部会が取り組む“CO2の見える化”プロジェクトでは、昨年(平成24年)6月にハンディタイプのCO2計測器を2台購入して、植物によるCO2の吸収量などを測っている。2台セットの方が割安にしてもらえ、データ比較などの点でも都合がよい。これらの購入には、オール東京62市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」からの助成金を原資に充てたという。

植物によるCO2の吸収量を測ってみたらどうなるか ──プロジェクトをはじめたそもそもの動機と発想

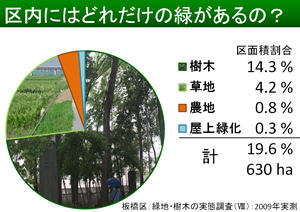

いたばしエコ活動推進協議会は、『板橋環境会議』(平成7年設立)と『板橋区地球温暖化防止活動推進協議会』(平成17年設立)の2つの組織が母体となって平成24年4月に設立された、区民・団体・事業者・学校等・区の協働組織。区の環境学習施設、板橋区立エコポリスセンターを活動の拠点として、毎月定例会合を開いている。温暖化防止普及部会は5つの活動部会の一つで、この他、環境知恵袋部会、環境まちづくり部会、再資源部会、緑のマッププロジェクト部会がある。この「緑のマッププロジェクト」は、第18回で紹介した、区内の各地を歩く活動だ。この時の記事でも触れたように、板橋区は区域の約2割が緑に覆われている。面積にして約630haが緑地というわけだ。

では、これらの緑がいったいどれだけのCO2を吸収・固定しているのか、それをマクロ的に計算できないだろうか──そんな疑問が生じたという。

「いろいろデータを当たっていくと、どうも計算できそうだとわかってきました。厳密にいえば植物種によって違ったりするんですが、針葉樹と広葉樹くらいの大雑把な区別だけで、ともかく、CO2をこれだけ吸収しているというのを出した。ただ、草なんかだと1年で枯れるわけです。あるいは虫に食われたりしてね。枯れて、微生物に分解されたりすると、また大気中にCO2として放出され、固定化はされない。樹木なら、幹や枝である程度は固定されます。じゃあ、全体としてどのくらい一年間で吸収されて、そのうちどれくらいが固定化されるのだろうというのを計算しようという発想でした」

計算したのは、小林さん。成果を区の環境イベントで発表したという。

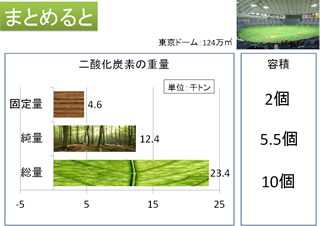

試算結果によると、板橋区内の植物全体が一年間に吸収するCO2量は、23,400トン(CO2気体容量にして東京ドーム10個分に相当)。うち植物自体の呼吸による放出を差し引いた純量が12,400トン(同5.5個分)。さらにこのうち幹や枝などに固定化されるのが、4,600トン(同2個分)と算出された。いずれもCO2重量当たりの値だ。

こうしたCO2の吸収・固定量の試算は、実はいろいろなところでされている。学校では、校内に植えられた樹木の本数を調べて、それらの木々が吸収するCO2量を計算するアクティビティが環境学習の一環として実施される。自治体や企業などでは、どこかの森に何本の木を植えて、“これだけのCO2削減につながった”などとアピールしている。

これらは、いずれも計算値、つまりある定数をかけて導き出した値だ。肝心なところは、いわばブラックボックスの中だから、“ふ~ん、そうなんだ”くらいにしか見えてこない。だったら、実際に測ってみたらどうだろうというのが、このプロジェクトのそもそもの発想だったという。

温暖化防止普及部会では、区主催のエコライフフェアなどの環境イベントを通じて、区民にCO2削減を伝えていくことを活動の柱の一つにしている。同プロジェクトのメンバーの鈴木和貴さんは、そうした活動を通じて感じてきたジレンマについて、次のように話す。

「私たちの活動では、“こんな生活スタイルにするとこれだけCO2が減ります”とか“こういう行動がこれだけCO2を増やししているんです”などと説明するんですが、どうもピンときてもらえていませんでした。実体として理解してもらえていないんですね。そういうことを言っているわれわれ自身も、実はそれを実際にチェックしてみたわけではなく、ある資料からの受け売りをお伝えするだけでしかない。それってどうなのかということで、もう少しわれわれ自身も説得力を持つ行動を取りたいねというのがひとつありました。われわれ自身が実際に測ってみたデータを使って区民に伝えることができれば、言う方も説得力を持って話ができるし、聞く方も理解してもらえるんじゃないかと思ったわけです」

きっかけのひとつになったのは、エコポリスセンターにある検知管式のCO2計測器だった。主に子どもたち対象の環境学習の一環として、呼気──ポリ袋に吐いた息を吹き込んだもの──の中に含まれるCO2を測る実験を実施していた。ガラス管の両端に詰めてある試薬を測定時にポキリと折って、シリンダー状の吸い取り口から取り込んだ空気と反応させ、一定時間後に変色層の目盛線を読み取るというもの。

研究機関等で実施している専門的な機器を使ったCO2濃度の測定方法では、市民が日常的に測定するための方法・ツールとしては適していない。もっと簡便で安価な機器や手法を確立しようと考えてきたメンバーたちにとって、センター備品のこの計測器は、まさにうってつけのように思えた。

ところが、アナログの読み取り式だから、人によって読み取り誤差が大きくなる。しかも、主に事務室などの執務環境や居住環境の衛生状態を確認するための濃度測定を前提とした機械だ。いわゆる一般の大気濃度を測定するためではなく、室内で数千ppmほどになるCO2濃度を測定するのに適したものだから、目盛も高濃度域の値が読み取りやすいようになっていた。さらに、1回の測定で試薬を1ビンずつ消費するからそれだけコストもかかり、ふんだんに使えるわけでもなかった。1回ごとの使い捨てでゴミが発生するというのも気になった。

最初に使っていた、検知管式のCO2計測器。

先端にガラス管を取り付け、検体を吸い込み、色の変化で目盛りを読む(2011年5月14日)

測っているときに、覗きに寄り集まってきたメンバーの呼吸で、値がバーッと跳ね上がった

問題はありつつも、取っ掛かりのトライアルとしては多くの学びと経験を得ることができた。

「はじめは、ごく単純な実験からやってみました。道路の上に置いて測った値と、木の下や茂みの中での値とを較べてみたわけです。ただ、大気中のCO2濃度というのは、風とかそのときの気象状況、あるいは車が通ったりすることでどんどん変わっていきますから、アナログ式だとなかなかはっきりとした変化が見えにくかった。それでも、何となく植物の方が低いということは見えてきていました」

CO2の簡易測定方法として立川さんたちが実施しているのは、木の枝ごと45リットルのポリ袋にくるんで密閉し、計測器を差し込んで、植物の光合成で吸収されるCO2の量を測定するという方法。当初は街路樹でやろうとしたが、ほどよい高さの枝は通行等に支障をきたすと切られているから、脚立などを設置しないと届かなかった。

区内にある植物園に交渉して、測定の許可をもらった。

「被せるポリ袋が一定の体積になるように一生懸命努力するんですけど、実際にはなかなか難しい。そういうことをいろいろと考えながら、しかも簡便で、もうひとつ言えば植物にダメージを与えないように、測定方法を工夫していきました。単純なことなんですけど、いろいろ考えながらやってきました」

植物園でのCO2吸収量計測実験の様子

メンバーの一人の辻元久一さんにデジタル式のCO2計測器を借りる機会を作っていただいたのが転機になった。デジタルだから、はっきりと数値が表示される。より明確な形で、植物のCO2吸収が目に見えてきたのがおもしろかったという。

「ただ、数値自体の厳密性はあまり問えません。大気中のCO2濃度は380~400ppmくらいですが、これは世界的なレベルでの一つの基準ですから、実際には、東京都など都市部ではもう少し高い値になります。しかも、風の影響などの諸条件で大きく変わってくる。それを拾うだけの機械側の精度がないと、厳密さというのは言えないわけです。それでも実際にやってみると、緑のあるところが低くなるんですね、こういうやり方でも。少なくとも、違いは確実にあるというところまではつかむことができて、方向性は間違っていないと、皆で確認し合いました」

はじめの頃のことについて、立川さんはそうふりかえる。

「最初の頃に驚いたんですけど、測っていると皆が『どんな値になった?』と寄ってくるんです。その途端に値がバーッと跳ね上がっていくということがありました。呼吸する人が多くなって、濃度が上がったんですね。そんなところからのスタートでした」

こうした実験によって、徐々にデータも取れてきたし、デジタル式計測器の有効性をメンバーに対して伝えることもできたという。

購入したのはCO2濃度が低い場合の測定でもより正確に測れるタイプの機械で、プロジェクトの目的に適った。磁気記録装置も内蔵されていて、一定時間ごと自動的にログを記録してくれるから、連続的な計測もできるようになった。

失敗を重ねながらも、着実な成果を得てきている

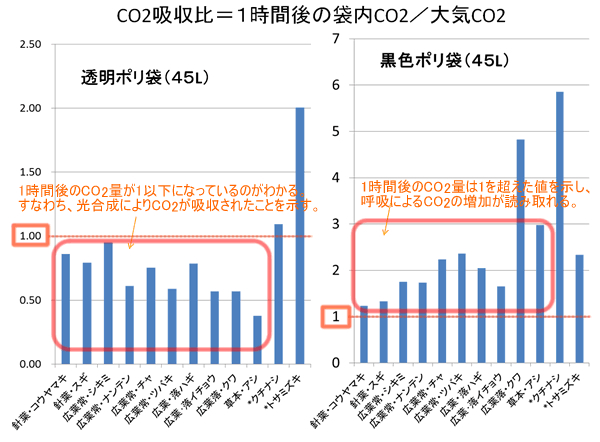

ポリ袋式の簡易測定法では、透明袋と黒袋の2種類を取り付けている。黒いポリ袋は光を遮断するから光合成のない呼吸だけの対照実験として比較するわけだ。100%遮光されるわけでもないので厳密には測れてはいないだろうと断りつつも、それなりに有意な結果が出てきているという。

下表は、大気中のCO2濃度を1として、実験前後でCO2がどれだけ増減しているかを示したグラフだ。透明ポリ袋を被せた方では1以下の値になっていて、光合成によってCO2が減っていることがわかる。一方、黒い袋を被せた対照実験では値が1よりも増えているのが読み取れ、呼吸によるCO2の増加を示している。

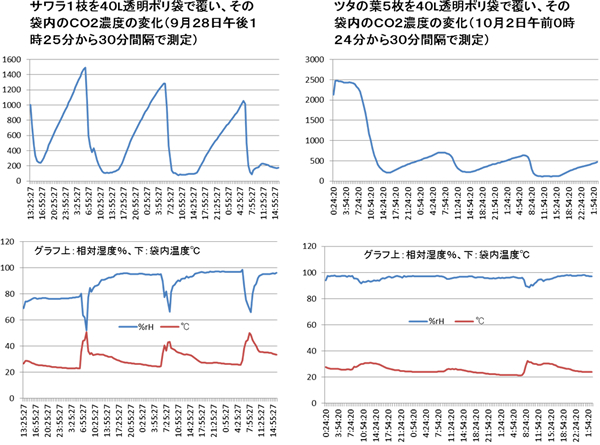

「実際にやっていく中で、いろいろと失敗もありました。去年の秋に測定していたら、値が全部ゼロだったんです。機械が壊れた!?と思って見ると、実は袋の中のCO2が本当にゼロになっていたのです。光合成で袋の中のCO2を吸収し尽くしていたんですね。というよりも、袋の容量が小さかった。当初予定していたよりも長く測り続けてしまったためなのですが。逆に、数値が全然変わらないこともありました。おかしいねと言っていたら、袋に穴が開いていたというオチです」

対照実験にしている黒い袋から異臭がしたこともあったという。

「黒い袋は外から中の様子が見えないんですよ。ある時、測定を終えて開けたところ、ものすごい臭いが立ち込めてきたんです。夏の暑い日で、黒いから熱を吸収して、袋の中の温度がものすごく高くなってしまっていたのです。暑いから冷やそうと、植物も盛んに蒸散して、湿度も目いっぱい上がっていった。まさにサウナ状態です。それで、葉っぱはぐったりと変色してしまっていました。その時は本当にショックで…」

機械にとっても湿度の高い状態での測定は過酷だ。蒸散が激しくなり、湿度が上がって袋の中が水浸しになって、機械の反応が悪くなり、故障につながったという。

連続計測ができるようになって、自宅の木で72時間継続計測なども実施した。日の出日の入りに合わせて光合成と呼吸によるCO2の吸収・放出の状況がグラフとして見えてきているのが興味深い。

実験結果のグラフ(透明ポリ袋と黒色ポリ袋の比較)。*記のついたクチナシとトサミズキは、実験中に高温・高湿度となったことで葉が枯れた状態となり、CO2濃度が高くなった事例。特に黒色ポリ袋のクチナシでは、異臭がするほどだった。

「今の段階では、まだ樹種による違いや定量的な比較というところまでは十分確立できていませんが、植物によるCO2の吸収の“見える化”はできるようになりました」

定量的な比較のためには、密閉した空気の量を一定にしないとならない。その中に入っている葉っぱの総量も問題になる。そうした辺りが基準化の難しいところだと立川さんたちは口を揃える。

ヤツデ葉一枚の40リットルポリ袋内CO2量連続測定中の様子。小さい植物では鉢ごと囲ったり、葉っぱ数枚や一枝を入れて測ったりする。葉っぱの重量や面積を計測することで、CO2吸収量(=光合成量)の基準化につなげようというねらいだ

データの蓄積によって、市民に伝える“言葉”を獲得する

立川さんは、“見える化”の効果とねらいについて、次のように説明する。

「こうした取り組みを通じて、いろんなことを区民の皆さんにお伝えできるようになってきています。それも、実際にやってみた上での話としてです。単純な話ですけど、暑い・寒いというのは、皆さん肌でわかりますよね。でもそれがいったい何℃くらいなのかというのはなかなかわからない。このときに、温度計を取り出してくれば、数値で『ああこれくらいなんだ』というのがわかります。同じように、CO2も数値として──それも現場で実地に──見えてくると、より実感を伴った理解につながると思うんです。たぶん多くの人にとっては、大気中のCO2濃度や植物があるときの濃度を“数値”としてみる体験は初めてのことだと思います。それによって、CO2の削減というのがどういう意味なのかというところの理解が少しでも前進するんじゃないかと期待しています。これが私たちの“見える化”の目的です」

立川さんの話を鈴木さんが引き継ぐ。

「その辺りで、最初に紹介した小林さんのマクロ的試算につながると思うんですね。個々の樹木がCO2を吸収しているのが見えてくるのに加えて、板橋区全域で緑がどのくらいあるからCO2をどれだけ吸収しているということにつながり、だったらもう少しみんなで緑を増やしていくようにすれば、区として減らそうとしている総量に対しても貢献することができる、そんな話になっていきますよね」

さらに、小林さんは副次的な効果についても言及する。

「もう一つの効果としては、植物園など外で測っていると、『何をやっているの?』と声をかけてくれる人も少なくない。それで、『いやあ、実はこういうことをやっていて、植物がどれくらいCO2を吸収するのか測っているんですよ』と言って、いろいろと話を交わしています。おもしろいですよ」

立川さんたちのこの活動は、一見すると小難しそうな印象も受ける。計測実験そのものはまさに地道な作業そのものだし、データやグラフの並んだ結果も話を聞かないと簡単には理解しがたいところもある。

「こういう作業は、面倒なのではというイメージを持たれるんですけど、私たち自身は、結構楽しいんですね。数値が見えてくるものですから。時間ごとの吸収量変化のグラフを見て、頭の中でわかっていたつもりでも、何か新しいことを発見したような気になりました。そういう驚きが結構出てきますので、楽しんでいます」

こういうデータは、まさに、“やればできる”ことだという。

「正確なことを問題にするとキリはなくて──今後はもう少し改良していくつもりですけど──、でもこんな単純なやり方でも結構見えてくるものがある。手作り感というんですかね、何か大きな専門機器を使って、お金をかけなければできないということでもないということは、言えるようになってきたんじゃないかと思っています」

やりたいことはどんどん出てくるという。今はまだ機械に習熟して、データを貯め込む段階というが、例えば、葉の単位面積当たりの吸収量の基準化や、樹種による吸収量の違いなど、試してみたいことは次々に湧いてくるという。

植物によるCO2吸収量の“基準化”ができれば、例えば緑のカーテンのCO2吸収による地球温暖化防止効果についても評価できるようになる。板橋区は、“緑のカーテン発祥の地”として盛んに取り組んでいるが、葉っぱによる遮熱効果や蒸散による涼しさ、また実を食べられる点などが強調される一方で、CO2吸収の効果については評価が難しい。数値が低いことに加えて、ゴーヤの場合は一年草だから秋になって枯れると吸収したCO2が放出されてしまうという理由からだ。ただ、多年草の壁面緑化などもあるので、緑のカーテンの面積当たりのCO2の吸収量が言えるようになれば、これまでの話に付加した形で市民に伝えていくことができる。加えて、ゴーヤなどの一年草だけでない緑のカーテンを広めていくことなども話していくことができる。

反面、あまり厳密性を求めていくと科学実験・研究になってしまって、そもそもの目的からズレていってしまう。科学的な追求というよりも、実際にCO2の量を理解してもらうことを大事にしながら、まずは同じやり方でいろんな場所で、CO2の数値がどうなるか、こういう状況になると高くなるよといった“数値”に親しみを持ってもらえるようなことをしていきたいと話す立川さんたちだ。