【第26回】楽しく活動しながら、結果として環境にも貢献できる ~NPO GoodDayの『+1 Tree』プロジェクト

2013.03.06

『+1 Tree』プロジェクトで、環境活動に気軽に参加

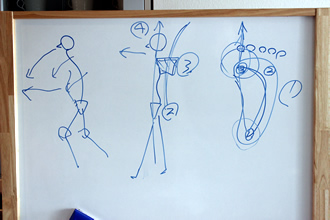

2月下旬の日曜日の朝。気温が低く、時折吹き荒ぶ風は冷たいが、晴れ渡った青空の下、陽射しはぽかぽかと暖かい。集合場所は、渋谷駅から徒歩10分ほど、オステオパシー&ピラティスを専門とする「sanare(サナーレ)」※1のスタジオ。総勢10名ほどが輪になって、ホワイトボードに向かう講師の説明を聞く。月に一度、“姿勢や歩き方を見直すことで、身体が整う”という実感を持ってもらうことを目的に開催しているウォーキング講座での一幕。

このウォーキング講座は、NPO GoodDay(グッデイ)とsanareの共同事業として、2011年12月末に始まったものだ。以来、毎月1回、日曜日の午前中に開催しており、ちょうど丸1年が過ぎた。

参加者から集めた参加費の一部を苗木の購入費用に充て、森に植樹するというのが、NPO GoodDayの提供する『+1 Tree』プロジェクトの内容になる※2。一人1回の参加ごとに苗木一本を植樹するから、『+1 Tree』というわけだ。

プロジェクト自体は、ウォーキング講座以外でも実施している。フットサルイベントの参加者1人当たり苗木1本を植える『Green Futsal』の開催や、大井埠頭中央海浜公園で開催している『青空ヨガ教室』などのイベントのほか、モデルルーム等に展示されたキッチン機器などの住宅機器を再利用して住空間をリノベーションする住宅会社との共同事業『One m2 One Tree』ではリノベーション1平方メートル当たり苗木1本の植樹をしているし、法律事務所の協力で実施している『One Solution One Tree』では案件の解決1件当たり苗木1本を植樹するなど、さまざまなプロジェクトとして展開している。何かやるごとに木を1本植えるというシンプルな取り組みだから、応用範囲は限りない。

基本的な仕組みは、下図のようになる。プロジェクトの参加企業は、商品やサービスの提供時にその購入費の一部から、苗木代および活動費をNPO GoodDayに供出する。NPO GoodDayは参加企業の取り組みをウェブに掲載すると同時に、苗木代を社会福祉法人進和学園に寄付して、共同で植樹イベント等の開催をする。そうして、参加企業にとっては事業活動を通じて森の再生を支援し、商品やサービスの購入者となる市民にとっても、消費行動を通じて気軽に森への支援に貢献することになる。その仕組みを提供し、仲介するのが、NPO GoodDayの役割というわけだ。

『+1 Tree』の基本的な仕組み。

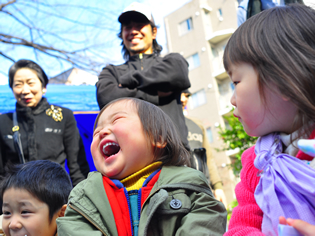

『+1 Tree』での植樹の様子。

環境問題に対する具体的な一歩を踏み出すために

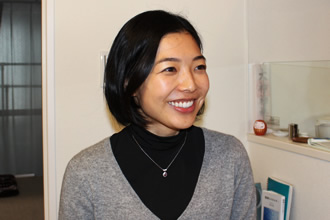

今回のウォーキング講座も、NPO GoodDayとsanareを主宰する野口早苗さんとの偶然の出会いがきっかけになってはじまったものだ。環境問題に対する具体的な一歩となる活動として、『+1 Tree』プロジェクトはまさに格好の手段となった。これまでの約1年間で、延べ100人ほどの参加があり、計100本ほどの植林ができたことになる。

野口さんのパートナーとして、この企画の立ち上げから二人三脚で進めてきたのは、NPO GoodDayの創設期からのメンバーのひとりでもある、高橋美絵さん。

「NPO GoodDayは、もともと2005年1月に環境問題にフォーカスした団体として立ち上がりました(2008年にNPO法人化)。当時、学生だったり社会人になって間もなかった20代の青年たちが部活動の延長線のノリで、楽しく環境や社会にコミットしていこうとはじめた活動です。背景には、問題解決を目的に価値観の押し付けや知識偏重といったストイックで人を選ぶような環境活動とはひと味違った、私たちの世代なりのアプローチで環境活動をしたいと思ったことがありました。ビーチの清掃活動やバスツアーなどの活動を続けるなか、特別な意識をしないでも環境に貢献できるような取り組みができないかと考えてはじめたのが、このプロジェクトです。フットサルで汗を流したり、ウォーキングで自分の体を鍛え直したりと、自分のための活動を通じて一本の苗木が生まれる、そんなプラスアルファを実現するための取り組みです。私たちのライフスタイルの中にある仕組みを少し変えてみるだけで、今までと同じように楽しみながら、森づくりの支援もできることになるのです」

活動のコンセプトは、“遊びながらエコ”という一言に集約される。遊ぶことは楽しむこと。“自分の好きなことで社会がよくなる方向に少しでも貢献できる”ことを実感するためのさまざまな取り組みを行っていこうというわけだ。『+1 Tree』プロジェクトの立ち上げには、そうしたNPO GoodDayとしての想いがある。

実は、NPO GoodDayのメンバーは皆、それぞれの仕事を持ちながら理事やスタッフにボランティアとして参加している。専従スタッフがいるわけではない。その意味でも、学生時代の部活動のノリそのままに現在に至っているといえる。反面、ボランティアとしての関わりだから、どうしても単発のイベントとして実施することが多くなりがちだという。ウォーキング講座が、月1回の継続的な形で『+1 Tree』を実施できているのは、その意味でもとてもありがたいと話す高橋さんだ。

4つのポイントで“歩き方”が変わる

ウィーキング講座当日の様子を少しだけ紹介しよう。

実際に歩き始める前に、ウォーキングの意味や効果について、野口さんから説明があった。

「正しい歩き方と姿勢を身につけることは、基本動作の所作、作法を身につけることになります。ポイントは4つ。足の親指と小指の付け根、かかとの中心という足裏の3点を接地させたCの字で体重を均等に分散して支えるというのが1つ目。それから、骨盤を垂直に立てて、お腹をぐっと締めて立つこと。下から支えるように身体を乗せていくんですが、結構、筋力が必要になるので、慣れないときつく感じるかも知れません。きちんと意識して筋力を鍛えてやらないと、前につんのめるようになります。そうすると、骨盤が開いていって、膝もぐっと曲がることになる。お年寄りが膝を痛めるのもこの姿勢が原因なんですね。3点目は、背中側に壁があるように意識すること。前に進む分だけ背中で支えながら、前のめりにならないように歩いていく。最後は、頭の上からび~んと引っ張られるような意識で、まっすぐな姿勢を保つ。それを、歩きながら訓練します。それでは、出発しましょう!」

ざっと説明を受けて理屈を頭に叩き込んだあとは、実践だ。渋谷の街中を抜けて徒歩20分ほど、代々木公園の青空の下に場所を移す。渋谷区役所前から国立代々木競技場の脇を抜けて、道路を挟んだ中央広場まわりの周回コースに向かう。途中には、アースデイマーケットの朝市が立ち並ぶ並木通りや、フリーマーケットの出店準備をする人たちの喧噪が賑わしい。周回コースでは、ジョギングをする人や散歩に訪れる人たちなど思いのほか利用者が多い。

代々木公園に着いて、冬枯れした芝生の上で、輪になって準備運動をはじめる。まずは、胸を張って、両手を頭の上に差しあげながら背中を伸ばす。輪になった参加者各自の後ろにまわった野口さんが、それぞれの肩を開いて、姿勢を矯正する。

「下腹にぐっと力を入れて、背中を伸ばしてください。骨盤をちゃんと立たせると、足裏のアーチがきれいにできあがります。それによって自分の体重がきれいに分散された状態で、足裏の3点で立つことができるんです。力が抜けちゃうと、足が浮く感じになる。だからお腹を締めることを意識してください。そのまま息を吸って、吐きながら…。そうすると肋骨が開くじゃないですか。ちょっと背中を意識するんですね」

野口さんの言葉に従いながら、身体を伸ばしていく。

今度は、両足を開いて、手は水平に伸ばし、胸を反らしながら腰を下ろす。自然と尻が突き出るような格好になる。

「膝は曲げないで、伸ばしたままにしてください」

野口さんの声がかかる。さらにポーズを変えながら、十分に時間をかけて、眠っていた筋肉をじっくりと「起こして」いく。

一通りの準備運動を終えると、いよいよウォーキングの開始だ。

両腕を頭の脇にあげて、肘を曲げながら肩を外側に開いていく。背を伸ばし、4つのポイントを意識しながら、歩幅は小さく、一歩ずつ歩を進める。歩きながら、野口さんが一人ひとりのうしろから肩の入れ方を指導する。

この状態で10分ほど歩いたあと、さらに苦しい動きをすることになる。腰を落として、うしろに突き出すようにし、背は伸ばしたまま脇を締める。膝を伸ばした状態で足を踏み出し、歩いていく。

窮屈な姿勢を保ちながらの歩行は、全身が硬直する。慣れないこともあって、緊張感から息が詰まる。正しくできているのだろうかと戸惑いつつも姿勢を崩さないようにとついていく。

一通り終えたあとで姿勢を戻すと、どこか身体が軽く感じられる。自然と背がスッと伸び、“正しい”歩き方ができているかのような、そんな不思議な感覚を持つ。 宣言をするというのは、要は継続をするということだと石坂さんと成澤さんは口を揃える。それが、1軒から100軒、1000軒と増えていけば、自ずからCO2も減っていくだろうというのが、この事業のねらいというわけだ。節目の5年間は過ぎたものの、宣言は一つのきっかけに過ぎない。環境や省エネを意識した市民一人ひとりの取り組みを継続していく上では、まさにここからがはじまりとなるのだろう。

4つのポイントで“歩き方”が変わる

「負荷をかけた歩行トレーニングをすることで、自然と背がすっと伸び、肩胛骨が引き締まって腰に重心が乗った、よけいな力をかけない歩き方ができるようになります。これを骨格構造に従った歩き方、Aウォーキングと呼んでいます」

歩行トレーニングの効果について、野口さんはそう説明する。

参加者のひとりは、ウォーキング講座に参加するようになって、“姿勢が変わった”と職場で評判になっているという。

「面と向かって言われたならお世辞かも知れないと思いますけど、そんな噂を耳にすると、本当にそう思われているんじゃないかと思えるんですよね」

歩行トレーニングを繰り返すことで、インナーマッスルが鍛えられる。それによって、身体の芯が強くなり、歩き方だけでなく、座る姿勢も変わってくると野口さんはいう。見た目が美しくなれば、自信が芽生え、メンタル面の効果も大きい。そういった内面の変化が、実際に仕事の成果に結び付くという参加者もいる。結婚前に歩き方だけでもきれいにしたいと通ってくる女性もいるそうだ。

講座を企画する高橋さんや野口さんにとっても、また参加者にとっても、主たる目的はウォーキングによる自分の身体との対話にある。姿勢や歩き方を見つめ直し、歩行トレーニングを通じて鍛えていくことで、正しい姿勢や歩き方を身につける。

ただ、せっかくやることが結果として環境の役に立つことにもつながること自体は、参加者にとっても悪い気はしない。体を整えることと同時に環境問題への関心を高める機会となる。

座ること、立つこと、歩くことを教え、無意識のものを意識化させる。それと同時に、『+1 Tree』プロジェクトに参加することで、森や環境のことをそれほど気にしていなかった人たちが結果として活動に参加する機会を与えることにもつながっている。苗木を一本植えるというささやかな一歩は、はからずも関わることになった森への支援活動へ意識を向けるきっかけとして、大きな可能性を秘めた一歩になるのかもしれない。