【第28回】キャップ回収をボランティア活動の一つのきっかけに ~明治大学エコキャップ班の取り組み

2013.04.15

校舎間を車や人が通り抜ける街中のキャンパス

御茶ノ水駅前から神保町方面に坂を下る。両脇に楽器店が何軒も連なるこの通りは、その名も「明大通り」。坂半ばほどまで下ると、明治大学の校舎が立ち並ぶ。この周辺の校舎群が、明治大学の文系3・4年生が通う「駿河台キャンパス」だ。街中に校舎が林立する都市型大学だから、校舎間には一般道が走る。一歩通りに踏み出せば、一般の車や街ゆく人たちの往来も激しい。

これら校舎群の中で一際高く聳え立つのが、リバティタワーと呼ばれる、高さ約120メートル、地上23階および地下3階建ての高層校舎。1998年に創立120周年を記念してできた。中には、大教室からゼミナール教室や学部事務室などがあるほか、17階には一般にも開放している学生食堂があり、最上階23階には記念ホールもある。

その3階の一角にあるのが、同大学の駿河台ボランティアセンター。学生たちに対するボランティア活動の支援を全学的に推進することで、学生たちの社会性や自主性を促し、社会貢献や地域交流に資することを目的に2008年4月に設置された組織。駿河台キャンパスにある駿河台ボランティアセンターのほか、理系学生が通う生田キャンパス(川崎市)、文系1・2年生が通う和泉キャンパス(杉並区)、2013年4月に開設された中野キャンパス(中野区)など各地にあるキャンパスごとに窓口・スペースを設けて、専任のスタッフが配置される。

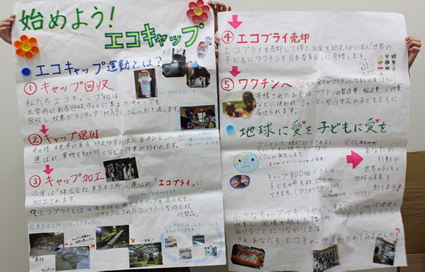

今回取材した明治大学エコキャップ班は、駿河台ボランティアセンター直属で活動する学生団体として2010年度に立ち上げられた。主たる活動内容は、名前の通り、ペットボトルの使用済みキャップを集めてリサイクルすることを通じて、環境問題やボランティア活動などさまざまな課題を知り、学んで、行動するためのきっかけづくりをする、いわゆる「エコキャップ活動」を進めること。大学構内や町内会の各所にキャップの回収ボックスを設置して、集めたキャップをリサイクル業者に渡すところまでを担っている。

学生たちの本拠地は、リバティタワーを出て、徒歩1分ほどの路地裏にある古めかしい10号館校舎の中にある。かつて教室棟として使われていたこの校舎、リバティタワーなどの新しい校舎ができたことで、今は細かく区切られたサークル部屋が立ち並ぶ。中の一室が、エコキャップ班の活動拠点になっている。集めたキャップや資料等を保管するほか、ミーティングスペースなどとしても使用されている。

エコキャップを通じた環境保全やボランティアの活動

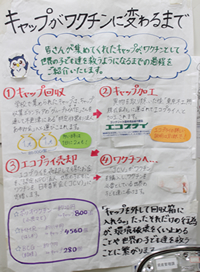

エコキャップ班の日常的な活動は、大学構内各所や町内の協力店舗などに設置したキャップ回収ボックスを定期的に巡回して、中に貯まった使用済みキャップを回収し、業者に引き渡すというもの。その後、キャップは建築材料等としてリサイクルされ、その売却益が回収業者を通じて「認定NPO法人世界の子どもにワクチンを 日本委員会(JCV)」という団体に寄付されて、途上国の子どもたちにワクチンが届けられることになるという。そのスキームをまとめたのが、右の写真。

もうひとつ活動の柱になっているのが、毎年11月初旬に開催している「エコキャップ週間」と呼ばれるイベント。年間の活動の中でもっとも力を入れているこの一大イベントでは、毎回揃いのTシャツを作って一致団結し、エコキャップ活動の目的や意義を伝え、参加・協力を呼びかけることを目的としている。

エコキャップによる途上国支援の流れを図解する手描きのパネル。

2012年度のエコキャップ週間は、11月5日~9日の5日間、リバティタワーのエントランスホールを会場に、パネル展示をしたり、キャップ1個と引き換えにくじ引きに参加できる福引抽選会などを実施したりと大々的に催した。抽選会は地元の協賛企業等に提供してもらう景品が来場者の呼び水になっていると同時に、キャップ回収ボックスに使用済みキャップを入れてもらうことで、キャップ回収という行為を体験してもらい、習慣づけてほしいというねらいもある。来場者はのべ人数で1,464人、回収したキャップの総数は20,421個にのぼった。

「今回(2012年度)が第3回の開催となりました。回収したキャップ数は、初回が約8千個、前回は1万8400個と、年々増えてきて、エコキャップ班の活動が徐々に認知されてきていることを実感します。会期中に、“去年も来ました”というお客さんも多くいらっしゃいました」

そう話すのは、2012年度のエコキャップ班のリーダーを務めた木下麻梨(きしたまり)さん(当時経営学部4年生)。学生でも手軽に、それまで捨てていたキャップを持ち寄るだけで、環境保全の一歩を踏み出せるのが、この活動の特徴だという。

3人いるサブリーダーの一人、犬塚翔平(いぬつかしょうへい)さん(当時法学部4年生)からもすかさずフォローがある。「よく言われるフレーズに、“ペットボトルのフタ一つではじめられる環境活動”というのがあります。環境ボランティアへの入口として、はじめやすいんですよね。しかも、その成果が目に見えてくるから励みになります。キャップ約800個で1人分のワクチンが買えるということになっているので、例えばこの一年間の活動で何万個のキャップが回収できたから、それを換算して何人分のワクチンになった──そんな形で取り組みの結果が目に見えてわかるのです」

同じくサブリーダーの一人、大高吉央(おおたかよしひさ)さん(当時法学部4年生)は、エコキャップ班の活動に参加した動機について次のように話す。

「1~2年生の頃は、ボランティアにも環境保護にも関わっていませんでした。でも、何かやらなきゃというエネルギーだけは無駄に持っていたんです。そんなときにエコキャップ班の活動を知って、ぼくのそのエネルギーの向く先──捌け口…というか、受け皿ですかね──になるかなと思って参加しました。それまでも環境問題の大切さは知っていましたが、自分ひとりの力では、問題が大きすぎて何もできずに手をこまねいていたんです。でも、自分が持っているペットボトルからでも、微力ながら環境保護に役立つことができると思えたら、一歩踏み出せる気がしました。その意味で、入口としてはうってつけの活動なのかなと思います」

キャップのリサイクルだけにこだわらず、より幅広い活動を目指して

エコキャップ班の活動のベースは、キャップ回収を通じた環境保全やボランティア活動への参加だが、2012年度はそれにとどまることなく、より幅広い活動をしていきたいと、年度のはじめから話し合いが重ねられたという。

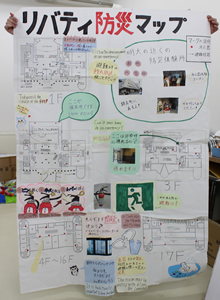

前期の活動として力を入れたのは、リバティタワーの防災マップの作成だった。各階の避難経路や消火栓の配置などを調べて、イラストマップにしたもの。日頃、キャップ回収ボックスを巡回して大学構内をくまなく歩き回ってきた経験も活かして、学生目線の防災マップが仕上がった。取り組みのプロセスでは、学内防災部署との意見交換、学内外の防災関係者による講義や、錦糸町にある本所防災館に勉強に行って防災への意識や知識も向上し、充実した活動になったという。

エコキャップ班でなぜ“防災”なのかというのは、メンバーの中でも議論になったというが、実は背景がある。

キャンパスごとに設置されているボランティアセンターには、それぞれテーマがあって、例えば、理系学生が通う生田キャンパスでは、「自然共育」をテーマに活動している。駿河台ボランティアセンターのテーマは「防災」で、千代田区及び近隣大学との連携で活動を展開しているというわけだ。

10月には、毎年大学のOB・OGを招待して開催している「ホームカミングデー」に参加した。OB・OG同士の親睦や、母校との連携の強化、現役学生たちとの交流などを目的に開催されるこのイベントでは、会場内でドリンクの販売などもしているから、ペットボトルのキャップ回収を呼びかけながら、エコキャップ班の活動を紹介して、1ヶ月後に迫っていたエコキャップ週間の案内にもつなげたわけだ。また、会場で販売する飲料には、これまで使い捨ての紙コップを使っていたが、これに替えてプラスチック製のリユースカップを導入。回収を呼びかけた結果、90%以上が回収でき、エコ活動をアピールする機会にもなったと同時に、エコキャップ班としても新たな活動を展開する契機になった。

これらの活動は、2012年度からはじめたものばかり。キャップ回収の活動だけでない、幅広いボランティア活動をしたいというメンバーみんなの意見で、試行錯誤していった結果だ。

さらにメンバーみんなの強い気持ちから、2013年度以降、名称を「Tree」に変更することも決まった。「エコキャップ班」という名称ではキャップ回収しかしていないと思われるからだ。より幅広い活動をしていくために、名称を変更したいという気持ちが強くなったためである。新名称「Tree」には、以下のような意味を込めている。

『大きく広がる木の根や枝は、まさに私たちが目指す「幅広い活動」を指す。今はまだ活動が始まって3年足らずの組織ではあるが、これから何世代と続いていくキャップ班が木の年輪のように大きな幹になってほしいという願いを込めている』

キャップ回収の活動が一つのきっかけになる

「ボランティア活動というと、誰かを助けるための活動だったり、余裕のある人が分け与えたりといったイメージを持っていたんですが、実際にボランティア活動を自分がするようになって、人との出会いやいろんな人とのつながりができたのがとてもおもしろかったし、意義を感じたところでした」 そうエコキャップ班を通じたボランティア活動をふりかえるのは、大高さんだ。

一方、木下さんは、自身の活動の反省も踏まえて、後輩たちにエールを送る。

「活動していくと、だんだん元の趣旨を見失ってしまうこともありますよね。エコキャップ週間でも、景品を集めることに一生懸命になりすぎて、そもそも“キャップ回収の習慣づけ”のきっかけづくりをめざして始めたはずの抽選会だったのに、気付くと手段が目的化していたところもありました。そんなことも乗り越えながら、これまで大事にしてきたことを見失わないようにエコキャップ班の活動を発展していってほしいですね」

犬塚さんは、どんな活動でも、それがきっかけになってくれさえすればよいと達観する。

「駿河台キャンパスに関わるすべての人が、もっとボランティアに対して意識を持ってほしいと思っているんです。そのためのきっかけに、エコキャップ班の活動がなっていけばいい。エコキャップの活動が本当にエコなのかと批判的な意見も少なくはありません。でもそれでもいいと思っていて、エコキャップ活動を知って、自分で調べたり考えたりして、判断すればいいんです。それがひいては、環境保全の活動やボランティアの活動について真剣に考えられるようなきっかけの場になってくれればよいと思っています。それは、エコキャップ班のメンバーだけでなく、駿河台キャンパスに関わるすべての人たちにとってです」

エコキャップの活動は、ボランティア活動の入口であり、エコキャップ班にとっては原点でもある。ただ、エコキャップの活動だけにとらわれることなく、これまで受け継いできた先輩方の思いを大事にしつつも、メンバーの発意と自由な発想による活動を展開していってほしいと、後輩たちの今後の活動に期待を寄せる、木下さんたちだ。