【第31回】楽しもうという気持ちをメンバーそれぞれが持ち寄って ~「山中おやこエコクラブ」の取り組み(品川区立山中小学校)

2013.06.03

子どもたちに自然とふれあうような活動をさせてやりたいという学校側の思いが発端に

都心南部にありながら、品川・新宿など都心の主要エリアにアクセスしやすい立地の品川区大井(おおい)。大井町駅にはJRと東急大井町線、りんかい線が乗り入れ、駅周辺は区内でも有数の商業地帯だ。駅から離れるにしたがって閑静な住宅街が広がる。

大井町駅から徒歩約10分の品川区立山中小学校は、全児童数約300人の小規模校。大正5年(1916年)の開校だから、もうすぐ100周年を迎える歴史ある学校だ。旧町名でもある“山中”の名称の通り、かつてこの周辺は丘陵地で、木が茂り畑が広がっていたという。古い地図には、「森下」や「關ヶ原(せきがはら)」などの地名も見られ、当時の地形が目に浮かぶようだ。山を削って谷を埋め、臨海部の造成などによって土地がならされていったが、今でも海にほど近い土地ながら海抜17.9mある。この辺りを境にして、沿岸部に向かうと海抜2~3mの低地へと急激に標高を下げることになる。

この山中小学校でエコクラブ活動がはじまったのは、ちょうど5年前。当時の校長先生の“子どもたちに自然とふれあうような活動をさせてやりたい”という思いが発端になり、PTA役員を中心に保護者もいっしょになった取り組みとして動き始めた。校長先生・副校長先生と約20人の保護者サポーター、それに品川区の学童施設である「すまいるスクール」※1のスタッフが連携して、環境省のこどもエコクラブ事業※2に参加する形で一年間の活動を企画・運営している。当初は事前登録制で参加者の子どもたちを募っていたが、年度途中の参加を希望する子どもたちにも対応するため、2年前からは全児童をクラブ員に登録して、イベントごとに親も含めて参加者の募集をしている。

「当時の副校長先生が自然に対する造詣の深い方で、強力にサポートしてもらいました。学校の方からこうした活動を子どもたちのためにやっていきたいという要望があったことに対して保護者として応えるとともに、活動を通じて保護者が学校に足を運ぶ機会が増え、学校を理解するきっかけになればという思いもありました」

そう話すのは、エコクラブリーダーの齋藤千秋さん。当時はPTA会長として立ち上げに関わった主要メンバーの一人だ。『こどもエコクラブ』という名称では、子どもたちの活動がメインになって保護者の参加が傍観的になってしまうとの反省があり、昨年(2012年)度から『おやこエコクラブ』に改称して、保護者も活動の主体との姿勢を強調している。

今年度の活動のキックオフとなった、名札と冒険の旗づくり、プランターの土の入れ替え・花の植え付け(2013年5月18日)。まずはエコクラブリーダーの齋藤さんからの説明、田邉校長先生・岸元PTA会長の挨拶(左写真)のあと、児童玄関での名札づくり(中央写真)及び第二校庭での花植え作業(右写真)。

絵付けの終わった冒険の旗。絵の具の乾燥を待って、第二校庭の門のところにヒモで吊して掲げる予定だったが、この日中には乾かず断念。次回以降の活動日に掲げていくことになる。右は、屋上菜園で育てたミントを使った砂糖たっぷりのハーブ茶で、ティータイム。氷で冷やしてあって飲みやすく、爽やかな飲み口が子どもたちにも好評だ。

かつてマンモス校だった頃の名残 ──『まほうの森』と呼ばれる第二校庭

今年度(2013年度)の児童数は、総勢309人(世帯数247)。各学年1~2クラスの小規模校だが、小さいが故に地域に密着した学校としてアットホームな雰囲気が特徴だ。そんな雰囲気を気に入ってわざわざ通ってくる子もいる。

今年中学3年生になる齋藤さんの上のお子さんが入学した10年ほど前は全校児童数が170~180人と今よりさらに少なく、全学年1クラスだった。学校長の田邉泰典さんは、近年の児童数推移について次のように話す。

「もともとは非常に大きな学校だったそうです。JRの社宅がたくさんあり、そこから大勢通ってきていました。この小さな学校に1,000人以上の児童が通っていた時代もありました。そのJR社宅もすぐ近くにあったものが建て替えになったり移転計画があったりして人数が減っていくとともに、平成12年度から始まった学校選択制の影響で児童数がガクンと減ることになりました」

近隣の設備が充実した新設校や、受験を優先するような学校を選ぶ世帯が多くなり、その結果、200人に満たない児童数となった。それが、ここ10年で再び増えはじめている。大井町周辺の再開発に伴う人口増加も背景にはある。

マンモス校だった頃、現在「第二校庭」として使っている敷地には校舎の別棟が建っていたという。校舎のキャパシティに対して児童数が多すぎたため、この別棟に音楽室や図工室などの教室を置いていた。校庭も狭いから、屋上も遊び場になっていたらしい。校舎の建て替えで別棟が不要になってからは、第二校庭に人工芝を敷いて体育の授業に使っていたこともあったらしい。

その第二校庭は、今は『まほうの森』と呼ばれ、授業やすまいるスクールなど、多目的に活用されている。桜の木が林立し、草が生い茂る。奥の方にはかつて理科の授業で使っていたという流水実験施設があり、今はビオトープ※3になってカエルなどの水生生物が繁殖する。ジャングルジムなどの遊具も置かれて、子どもたちにとってはかっこうの遊び場だ。もちろん、おやこエコクラブの活動ではメインのフィールドの一つとして活躍する。“わくわくするような楽しいことができる森”としてイメージが定着し、ネーミング募集によって『まほうの森』と名付けられた。

「この中に田んぼをつくって稲作をしたこともありました。結局、管理が行き届かず、ほとんど鳥に食べられてしまうという散々な結果に終わってしまいましたが…。カブトムシ小屋を作るという計画もありました。まさに、保護者たち・先生方のやりたいことをやってみようという場になっています。年度末には、『さくらパーティー』を開催して、パンを焼いたり五平餅をつくったりして、季節の移ろいを感じる会としています」

敷地内の桜の木が春先になると満開の花を咲かせる。その下で過ごす時間は格別だ。五平餅は、水を入れるだけでご飯ができあがる防災用備蓄米を使ったもの。消費期限に合わせて切り替えるのと同時に、使い方に慣れる防災訓練的意味合いもある。そんな楽しい一日を過ごしながら、一年間の活動を締め括ろうという意図だ。

『まほうの森』と名付けられた、第二校庭。

カボチャのようなサツマイモが実る屋上菜園

第二校庭と並んで、エコクラブのもうひとつのメインフィールドになる屋上菜園ができたのは、3年前の秋。特色ある学校づくりの一環で予算申請して整備したものだ。40m2ほどの細長い畑と10m2ほどの畑2枚の合計3枚に、季節ごとのさまざまな野菜や植物を植えている。

できた当初、この屋上菜園の運営方法について、学校からPTAに相談があり、はじめは屋上菜園の維持管理の手伝いを募る『ガーデンマスター』を保護者に呼びかけて募集した。ほどなく、エコクラブの活動につなげれば、自分たちの育てた野菜をエコクラブの活動のときにみんなでいっしょに食べて、自然の恵みに感謝する活動もできるねと、エコクラブの中にガーデンマスターを抱き込む形になった。

保護者の中にも、土日のイベントにはなかなか出て来られないものの、平日の空いた時間の菜園整備なら参加できるという人もいる。そんな人たちもエコクラブの運営メンバーに参加してもらい、菜園担当としていっしょに活動するようになった。毎週末には菜園担当を中心に、子どもも連れて自由に屋上にあがって畑仕事をしている。

建物自体が古いこともあって、あまり土を盛って重量を増やすことはできない。軽量土を使っているものの、土の深さは15㎝ほどしかない。サツマイモを植えても縦に深く生長できないから、横に広がってカボチャのようなイモができたという。

「ここでできた野菜は、エコクラブの活動のときに、活用しています。夏野菜はなかなか子どもにはとっつきにくいものもありますから、食べやすくするにはどうすればいいかと話し合いながら、カレーなら食べられるんじゃないかと、夏野菜カレーを作ったり、簡単なピザを焼いたりしました。また、絵手紙に夏野菜のスケッチをしましたが、そのうち野菜を切ってスタンプにしていろんな模様ができるのを楽しんでいる子どももいました。子どもたちの発想は豊かですね。収穫したケナフを使った紙すきのときにも、模様として植物の葉を混ぜ込んで紙をすいて、表現力豊かな作品を作っていました」

そう話すのは、現PTA会長の岸元孝之さん。もとはPTA活動にはそれほど熱心でなく、エコクラブの活動にしか参加していなかったが、エコクラブの運営メンバーをやりたいならまずはPTAをやりなさいと言われ、役員を引き受けることになったという。そうやって新しい人を巻き込んでいこうという作戦だと苦笑する岸元さんだ。上のお子さんが今4年生。下にもう一人、2年生のお子さんがいる。エコクラブの活動はOBにも手伝ってもらっているというから、まだまだしばらくは忙しくも楽しい日々が続きそうだ。

自分たちで楽しみながら遊びを創っていって、“ゲーム機から離れて遊ぶ”ことをめざす

屋上菜園から見下ろす校庭は、緑とエンジのラインを引いたラバーで覆われている。決して大きくはないこの校庭を校舎がコの字状に囲み、校舎のまわりに沿って小さな花壇がある。その花壇には、夏に向けてゴーヤなどを植え、日射を抑えるためのグリーンカーテンを育てている。昨年度は千成瓢箪(せんなりびょうたん)も植えた。実ったヒョウタンは中の果肉を腐らせて種抜きし、子どもたちの工作の素材などにも活用した。

ヒョウタンを栽培したのは、実は岸元さんが高校時代に作ったことがあったのがきっかけだった。20数年前のヒョウタンを大事そうに持ってきた岸元さん。酒を浸み込ませて、ほどよい色艶加減に仕上がっている。

「高校生の頃のものを大事に見せびらかすように持ってこられて、これはもうやってみるしかないよね!ということで植えたんです。100個以上成りましたが、種抜きの処理行程はすごい臭いで…。でも、一度やると病みつきになりますね」

齋藤さんは、そうからかうように話す。

こうした、子どもたちや運営スタッフの“やってみたい”を実現していくことで活動を活性化していこうというのが、山中おやこエコクラブの特徴のひとつでもある。

今年はもうやめてくれといわれている、“巨大シャボン玉の中に入ってみよう”という企画もそんな中の一つといえる。子どもの背丈を超えて包み込む巨大なシャボン玉に入ってみて、どう見えるかやってみたい、それいいね!と企画してみたら、あとの片付けがものすごく大変だった。いつまで経ってもぬめりがとれず、ツルツル滑るという。このように誰かが音頭を取って、「それいいね!」というノリで実現していく。

活動の中で特に子どもたちの人気が高いのは、第二校庭での泥だんごづくり。「べっぴんさんコンテスト」といって、きれいにできた泥だんごの品評会をしたり、硬く固めた泥だんご同士をぶつけ合う「ガチンコ勝負」をしたり、坂道をコロコロ転がしてみたり…。子どもたちも、楽しみながら遊びを創っていく。そうやって土にまみれて身体を動かしながら、とりあえずゲーム機から離れて遊ぼうというわけだ。

「細かなルールも決めずにゆる~くやっています。毎回のイベントは、チーム員の中でもざっくり決まっているだけ。各自が何となく、自分なりに動いて、ともかく楽しむようにしています。“楽しもう”という気持ちさえ持ち寄っていられれば、何とかなるかなと思ってやっているんです」

そう話す齋藤さんだ。

エコクラブ活動のときも、作業そっちのけで自由に遊び出す子どもたち。この日も、板の坂道に木の実などを転がして競争させたり、足が生えてきたオタマジャクシなど水辺の生き物を捕まえて遊び出す子どもたちの姿が見られた。

理屈ではなく、感覚的に、いろんなもののつながりをつかんでもらいたい

保護者主体のエコクラブ活動がここまで活発に活動できている背景には、学校側の理解が大きい。

調理の準備などで家庭科室を使わせてもらっている。紙すきの前には、素人ばかりの親たちが繊維のほぐし方や試薬の調合などを試行錯誤しながら理科室を借りて実験したという。そうしてエコクラブ活動の当日に臨んでいる。屋上菜園や第二校庭なども自由に使えているのも学校の理解があるからだ。もちろん設備の使用だけでなく、運営メンバーの発意による自由な活動が実施できるのも、学校側の理解があってこそ。

「それなくしては成り立ちません」と、齋藤さんは断言する。

一方で、田邉校長は、保護者の献身的な協力への謝意を示す。年度初めの5月のエコクラブ活動では、全世界一斉の緑化活動であるグリーンウェイブ※4に参加して、花の種まきや苗の植え付けをしている。プランターに植えて、学校の塀に掛けたり置いたりして、学校のまわりを花で飾っている。植えたあとの問題は水遣りだが、保護者メンバーの有志が会社前に学校に寄って、水を撒いて世話してくれている。

屋上菜園をはじめるときも、当初は地域の人の参加を求めていく方向性も検討されたという。当時PTA会長として相談を受けた齋藤さんは、その時のことを次のようにふりかえる。

「地域の力を借りてみたらどうかという意見が出たんですけど、当時の校長先生がおっしゃったのは、『そういう方向もあると思いますが、屋上菜園も最終的には子どもたちのものであってほしいと思っています。ですから、保護者の皆さんに関わっていただきたいのです』というものでした。それで、地域に開放する前に、まず親が頑張っていこうということになって、ガーデンマスターを募集することになったのです」

第2ステージへの移行 ──学校の教育活動との接点をつくり、自然界のつながりの中で生きていることを感じ取れるような活動を

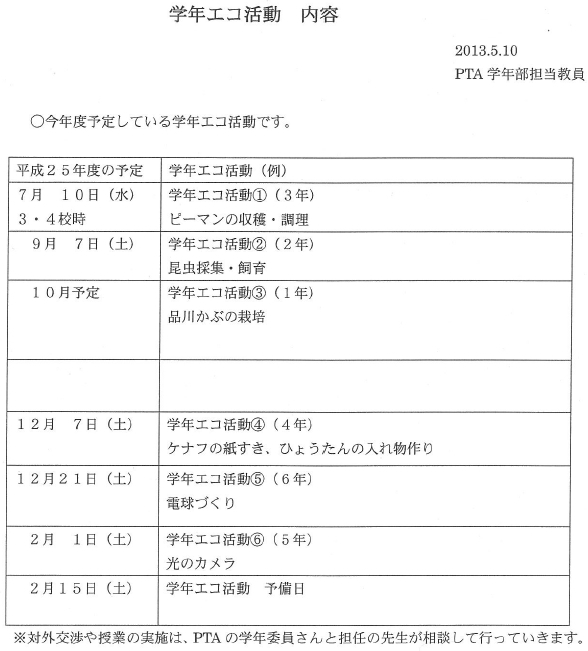

「これまでのエコクラブ活動は、PTAやすまいるスクールを中心に動いてきました。山中小学校の誇る活動なのですが、前の校長先生・副校長先生が関わることで接点ができていただけで、学校の教育活動とはほとんど接点がつくれていませんでした。それを、今年度から第二ステージと位置付けて、これだけ発展してきたエコ活動なんだから、それを学校の教育活動ともう少しリンクさせようと始めていくのが、土曜日に実施する『学年エコ活動』です」

これからのエコクラブ活動についてそう話すのは、田邉校長先生。品川区では、土曜日の授業日が年間20日設定されている。このうちの6回を学年エコ活動の時間に充てて、各学年が1回ずつ実施するわけだ。これまでの保護者が主体の活動に学校の協力を得て実施してきたエコクラブと並行して、教育カリキュラムに位置付けた学校主体の取り組みとなる『学年エコ活動』を併せて実施する。もちろん保護者サポーターも協力しながら、子どもたちだけでなく保護者の参加も募っていく。これらを両輪に、山中おやこエコクラブの活動をまわしていこうというわけだ。

そうして、この取り組みもまた山中小学校の大きな特色として育んでいきたいと意気込む田邉校長。

他方、PTA会長の岸元さんは、学校との連携に加えて、エコクラブの活動を通じた地域外の協力団体との関係によって、子どもたちに感じ取ってもらうものがあってほしいと話す。

「第二校庭の『まほうの森』でベンチを置きたいという話をしていたとき、たまたま知り合いを通じて間伐材を利用してほしい団体があると紹介してもらいました。それが、日の出町で活動している『みんなの森財団』。運営メンバーの有志に呼びかけて、日の出町の森まで出かけて行って、間伐材をもらってきてベンチを作りました。山から下ろすところから指導してもらい、それを車に積んで運んできたのです。山中小学校でのエコクラブのイベントにも、みんなの森財団のスタッフの方が参加してくれています。今後もそういったところとのつながりを深めていって、都市部に生きている私たちの生活が山や川とつながっていて、大きな自然界の中で生かされていることを、子どもたちにも知ってもらえればと思います。その上で、今後の社会のシステムをどう作っていくべきかといった将来像をそれぞれが考えて、自分たちなりの社会を築いていってほしいんです。もちろん、今すぐに理屈としてわかる必要はなく、感覚的につかんでもらって、将来になって何かしら感じてもらうものがあればと思います」

岸元さんの言葉を引き継いで、齋藤さんも今後の活動の展望を語ってくれた。

「そこが一番の課題なんですね。一回一回の“楽しい”という思いはすごく大切にしています。自然とふれあいながら『楽しかった!』という記憶が残れば、将来何か考えるときの原体験となって、次の時代につないでいきたいという思いが生まれていくと思います。ただ、今は単発のイベントだけで終わってしまっているので、もう少し年間を通して追えるようにしていきたいねと話しているんです」

楽しい活動を実現しつつ、何か心に残るものを残していく、そんな活動をめざす「山中おやこエコクラブ」の取り組みだ。

PTA会長の岸元孝之さん、エコクラブリーダーの

齋藤千秋さん、副校長先生の束田嘉一朗さん。