【第33回】目的は、ゴミを拾う人たちを増やし、ゴミのない街を実現すること ~ゴミ拾いアプリ『ピリカ(PIRIKA)』の挑戦(株式会社ピリカ)

2013.07.01

気軽にゴミを拾って、投稿して、世界中の人たちとつながりを実感する

アイヌ語に「ピリカ(PIRIKA)」という言葉がある。“美しい”または“よい”などを意味するという。北海道に棲息するエトピリカは、橙色のくちばしと鮮やかな飾り羽が特徴的なウミスズメ科の海鳥で、「くちばし(etu)+美しい(pirika)」というアイヌ語がもとになって名付けられたといわれる。

このエトピリカをイメージキャラクターにした、『ピリカ(PIRIKA)』という名前のスマートフォン向け“ゴミ拾いアプリ”が静かな話題を呼んでいる。2011年5月の公開以来、季節等による変動はあるものの、ユーザーは平均で月約1,000人ずつ増加していて、すでに2万ダウンロードを超えた。

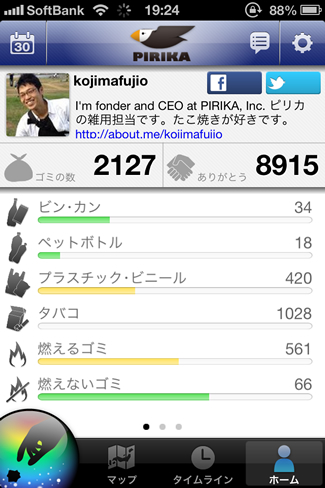

株式会社ピリカのCEO小嶌不二夫(こじまふじお)さんは、ゴミ拾いアプリ『ピリカ』について次のように説明する。

「ゴミ拾いアプリ『ピリカ』は、拾ったゴミの写真を撮って、投稿し、それが地図上に表示されるというシンプルな機能のスマートフォンアプリ※1です。投稿したゴミの写真は、世界中の『ピリカ』ユーザーが見ることができて、“ありがとう”のメッセージやコメントを付けることができます。“ありがとう”というのは、ユーザー同士でゴミを拾った行為に対して感謝し合う意思表示のための仕組みです。気の利いたコメントを作文しなくても、気楽にメッセージを送れます。ゴミを拾う行為自体は場所を選ばず一人でもできることですが、誰にも知られることのなかった“小さな善意”が、『ピリカ』を通じて、日本中から、時には海を超えて感謝されるわけです。気軽にできて、でも孤独を感じることなく、世界中の人たちとつながり、応援し合うことができる、そんな仕組みを実現するのが『ピリカ』の役割です」

正確な現状の把握が、問題解決の第一歩

もともと環境分野で何かしたいと思っていた小嶌さんがゴミ拾いアプリ『ピリカ』を発想することになったきっかけは、大学院を休学して出かけた世界一周旅行の旅先で散乱するゴミの問題に直面したことにあったという。アメリカからブラジルに渡り、南アフリカやボツワナなどアフリカ大陸南部の国々を巡って、ヨーロッパからアジア諸国をまわった、約2か月半。旅の途中、世界中のどこにいってもゴミがあった。

心痛める情景に腹が立った反面、世界中のどこにでも“ゴミ問題”という共通する問題があることにある種興味深さを感じたという。何か一つ解決策を見出して、それを世界に対して提案できれば、グローバルな市場の広がりが期待できるというわけだ。

「環境分野で仕事をするにも、研究者としてアプローチする方法もあれば、環境関連の事業をしている会社に就職して働く道もあります。ただ、自分の性分としては、机の前にじっと座っているのも苦手でしたし、会社という組織の中で働くのも向いていないように感じました。自分でやるのが一番だろうと、そのアイデア探しも兼ねての世界一周旅行でした。学生ですから、資金力もありません。初期投資をそれほどかけずに始められて、でもそれが何かしら問題解決につながるような事業にしたいと思ったんです」

2010年12月に帰国して、何を始めようかと悩んだ中で、一番有望そうだった『ピリカ』の原型の開発に着手した。始めはもちろん『ピリカ』という名前もなく、ゴミをテーマに扱うことも決めてはいなかった。ITを使って、環境のデータを位置情報によってマッピングしていけば、自然とデータが集まっていって、問題の可視化につながる。正確な現状の把握が、問題解決の第一歩だから、それができるようなプラットフォームを作ろうというのが、最初の発想だった。

街に繰り出して、環境の問題を探しながら写真を撮って歩いてみると、撮った写真の9割以上がゴミの写真だった。たまに落書きがあったり、放置自転車があったりしたものの、ほとんどがゴミの写真ばかり。問題の総量がまるで違っていた。しかも、問題解決に必要なコストも、ゴミならただ拾ってもらえばよいのに対して、落書きを消したり、放置自転車を処分したりするにはそれなりのお金もかかる。

ゴミが一番シンプルだし、やることは一つに絞った方がよいと、ゴミ拾いに特化した『ピリカ』の原型ができあがっていった。

『ピリカ』を使ってできること

シンプルな機能ながら、『ピリカ』を使ってできることは意外に応用の範囲が広い。自分の拾ったゴミは、ビン・缶、ペットボトル、ビニール袋、タバコの吸い殻、燃えるゴミ、燃えないゴミなど種類ごとにカウントして登録することができるから、過去に拾ったゴミの数や傾向も如実に見えてくる。

自宅や職場の近くでのゴミ拾いだけでなく、出張先や旅先など、ちょっとした時間でも気軽にできるのがゴミ拾い行動の特徴といえる。いろんな場所でゴミを拾うことで、自分のゴミマップの広がりが目に見えてくるから、ちょっとした達成感も得られる。

これまでに拾ったゴミの数々が写真アイコンで一覧表示され、各地のゴミ拾い仲間たちから届いた“ありがとう”のメッセージやコメントの数も一目でわかるようになる。

現在、2万を超えるユーザーが、一日に2,000~3,000個のゴミを拾っている計算になる。その累積総数は、65か国で30万個以上のゴミが拾われてきたことになる。

個人が拾うゴミの数を増やして、団体・企業向けのサービス提供も開始

『ピリカ』のめざすところは、開発当初も今も一切変わってはいない。小嶌さん曰く、「目的は、拾われるゴミをいかに増やすかに尽きます」と明瞭だ。

「これまでゴミ拾いや清掃活動をしていて、ともすると月に何回実施して、何人が参加したというだけで終わっているケースも少なくなかったと思います。『参加者の皆が笑顔になったからそれで十分』という考え方も確かに素晴らしいし大切なことだと思うのですが、ぼくらはより問題の本質的な解決をしたくて、この『ピリカ』を作りました。『ピリカ』によって、拾ったゴミの量を定量化して、その成果が可視化できれば、目標に向けて一歩一歩進んでいくことができますよね。単純な話、捨てられる以上に拾えばいいわけじゃないですか。ただ、捨てられているごみが膨大ですから、追いつくのはなかなか大変です。ここのところ年に10倍のペースで増えていっていますから、このままのペースで右肩上がりにしていくのが今の目標です」

個人向けに提供しているサービスだから、まずは個人のユーザーを増やすこと。同時に、一人一人が拾うゴミの数を増やしていければ、ゴミの数は幾何級数的に増えていく。実際に、ユーザーの増加以上に、1人当たりが拾うゴミの数が増えているという。

「『ピリカ』を使うようになって、ゴミ拾いという行為にのめり込むようになったとか、これまで朝の10分ほど拾っていたのが20分続けるようになったとか、週に数日だったゴミ拾いが毎日の習慣になったとか、そんな声も寄せられていますから、ゴミ拾いを後押ししたり、継続させたりするためのモチベーション向上の面では割とうまくいっていることを感じます。一方で、まったくゴミ拾いに興味のない人たちに対して訴求する部分では、まだ十分な成果は得られていません。そちらの方がハードルが高いというのが、ここ1~2年の活動でわかってきました」

こうした個人向けの対策に加え、団体や企業等に向けたサービス提供も開始している。ゴミ拾いの活動は、個人だけでなく、団体や企業等が地域の清掃・社会貢献の一環として取り組むケースも多いからだ。

団体・企業等が取り組むゴミ拾いの活動は、定期的に実施している場合も多いが、その実情を十分に把握できていないことも少なくはない。特に、各地の工場や事業所などで分散して実施している活動の場合、本部のCSR※2担当が把握しきれていないケースは多い。イベントとして実施・運営するだけで手一杯となり、活動の成果を可視化したり、より広く情報を届けたりするところまではなかなか手がまわっていないこともある。

こうした課題に対応するために始めたサービスとして、団体・企業等の活動状況が一目でわかるWEBサイトの提供がある。

作り方は非常に簡単になっていて、ゴミ袋の容量と集まった袋の個数、参加人数、実施時間など定型の記入欄を埋めて、簡単なコメントと写真を位置情報とともに送信するだけで、自動的にページが作成されるというシステムだ。スマートフォンなどのモバイル機器があれば活動が終わってすぐに現場から送信することができる。後日、月々の活動のまとめなどを取り寄せるのにも、ボタンひとつの操作でできるようになっている。

しかも、ここで投稿された情報は、すでに2万件以上のダウンロード実績がある『ピリカ』にも連動していて、逐次情報が表示されるようになっている。企業のCSRのページなどは、なかなか一般の人たちに見てもらえない階層の深いところにあることが多いが、『ピリカ』を通じてゴミ拾いや清掃活動に関心を持つ人たちの目に触れる情報提供ができることになる。ユーザーは、他の投稿と同じように“ありがとう”のメッセージやコメントを寄せてくるから、担当者や活動している人たちにとっても励みになるし、評価の指標として社内外に報告することもできる。

このシステムは、フリーミアム・モデル※3での提供を予定していると小嶌さんは言う。つまり、広告枠を設けて、かつベーシックな機能に絞って、無償で提供するサービスだ。表示される広告は、ピリカのパートナー企業。その露出を図ることで、無償のサービス提供を実現するわけだ。しかも、ユーザーの興味とのマッチングも良好な企業が多い。広告を外したり、追加機能を設定してカスタマイズする場合は、有償での提供となるというのが、そもそもフリーミアム・モデルのキモだ。それでも、一からサイトを構築・運用するのに比べたらはるかに格安で設置することができる。

今後、『ピリカ』に蓄積されていくゴミのデータがさらに増えていくことで、地域のゴミの現況分析や解決策の立案への活用も期待される。しかもこれらのデータは、『ピリカ』の利用の拡大・増大に伴って、全国のデータとの比較で捉えることができるわけだ。

大きな可能性を秘めた『ピリカ』の今後が期待される。