【第42回】自分にとって役割を終えたものが、次の人の役に立ってくれるなら ~下町情緒あふれる谷根千地域で開催する『ぐるぐる交換市』の取り組み(親子でどんぶらこ)

2013.11.15

下町の風情を残す“谷根千”界隈(かいわい)で活動する子育てサークルが母体となって

東京メトロ南北線の本駒込駅を降りて徒歩約5分。めざす光源寺は、幹線道路から路地を一本入った寺町の一角に位置する。昔ながらの雰囲気を色濃く残すこの町内には寺院が何軒も建ち並び、かつては「駒込蓬莱町(こまごめほうらいちょう)」と呼ばれていた。昭和40年までの旧町名だ(現町名は「向丘」)。寺々の両側には、“ウナギナワテ”と呼ばれるまっすぐな細長い道が伸びている。

光源寺の参道を入ると、正面右側に「蓮華堂」と称する平屋の建物が建つ。普段は、法事に使われたり、檀家さんや墓参縁者の休憩処として使われたりするが、空いているときには地域にも開放しているという。この蓮華堂をお借りして、現在は年に2回ほど開催しているのが、『ぐるぐる交換市』。家で使わなくなった衣類や日用品を持ち寄って、次の使い手に持って行ってもらおうという、いわばリサイクル市だ。

舞台となる谷中・根津・千駄木の界隈──いわゆる“谷根千”地域──は、寺社仏閣や旧跡が数多く点在し、大規模開発を免れたこともあって一昔前の下町情緒あふれる街並みが特徴的だ。そんな谷根千ならではのまちの雰囲気を慕って移り住んでくる人も少なくはない。『ぐるぐる交換市』を主宰する相浦成美さんもそのうちの一人で、学生当時から気になっていた谷中に引っ越してきて10年が経つ。近所づきあいもやってみれば意外と楽しく、子どもが生まれてからは声をかけてくれる人も増え、なお一層コミュニケーションが深まっていった。

『ぐるぐる交換市』をはじめるきっかけになったのも、そんな谷根千地域のコミュニティがきっかけになったと相浦さんはふりかえる。

「『親子でどんぶらこ』という谷根千地域で活動している子育てサークルがあります。参加しているお母さんたちにはいろんな“技”を持っている方がたくさんいて、子連れで話をしながら、ソーイングをしたり染め物をしたりと、光源寺で月に一度ほど手仕事の会を開いて情報交換したり交流を深めていました。作ったものはわが子の衣服等になったり、お寺のホオズキ市のお祭りでスタッフさんが身につける手ぬぐいを染めたりもします。そんなふうに集まるときに、“自分ではもう使わないけど使ってくれる人がいるかも知れない”というような物を持ってきて、自由に持って行ってもらうということを始めたのが『ぐるぐる交換市』の始まりでした。もともと、そんなことができたらいいなというのは常々思っていたんですね。ただ、自分で企画して呼びかけるなんて思いもよりませんでしたから、区のリサイクル施設を利用したり、個人レベルで譲ったり譲られたりというにとどまっていました。子育て仲間といっしょに活動しているうちに、みんなに呼びかければ集まってくるんじゃないかという感触を持てるようになってきて、いろんな機会で集まるようなときに『ぐるぐるやるよ~!』と声をかけるようになったんです」

個人の譲り合いだと、趣味に合わないと思ったとしても感謝してもらわないとならないシチュエーションもある。『ぐるぐる交換市』は、置いてある中から自分の気に入ったものを持ちかえるというスタイルだから、持ってくる側も気兼ねなく置いていけるわけだ。

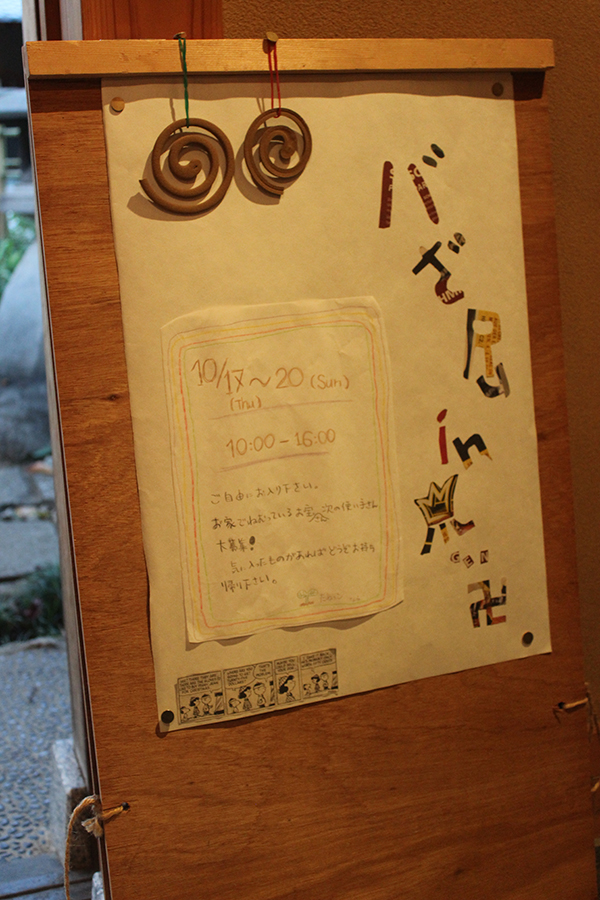

玄関の前には看板を出して、さりげなく人を誘い込む。看板に書かれた文字は、蚊取り線香×2個で表現した『ぐるぐる』+『バざRu in 光GEN卍』。これで『ぐるぐるバザール in 光源寺』と読む。

子ども服から日用品、雑貨、本など、何でもありの『ぐるぐる交換市』

現在、『ぐるぐる交換市』では、金銭のやり取りはほぼない状態で運用されている。自宅で使わなくなった物品を無償で提供し、それを必要とする人が感謝の気持ちだけを置いて持ちかえる。大事に使った後、ライフステージの変化等によって必要でなくなると、再び『ぐるぐる交換市』に持ち込まれ、別の必要とする人へと受け継がれていく。まさに“ぐるぐる”と物が使われていくわけだ。

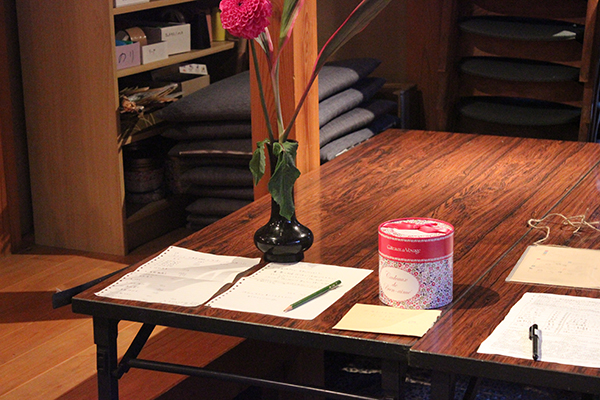

「有償での提供もありだと思っているんです、必要とされるものを譲るわけですから。最初にやったときにも『もし必要なら値段を付けてください』と話をさせていただいたのですが、値段を付ける人はほとんどいませんでした。“次の誰かに使ってもらえるのならそれでいい”という方向に、段々となってきています。ただ、カンパ箱を置いて、活動資金に使ったり、会場としてご提供いただいているお寺にお礼をしたりしています」

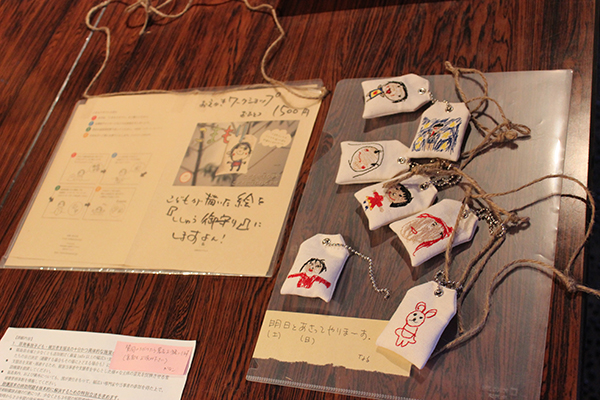

持ち込まれる物品も、衣服から日用品、雑貨、本(絵本を含む)など何でもありだ。“家にあるもう使わなくなったもの”が対象というだけで、特に制限はない。引っ越しをする人が台所用品を持ち込んだこともあった。子ども用のヘルメットやキックボードなどが提供されることもある。その時々によって、引っ越したり整理したりするからと、さまざまな物が自分で持ってこられる範囲で持ち込まれている。

乗らなくなった自転車やベビーカーなど持ち込みづらい大型物品は、100人ほどの登録者がいるメーリングリスト上で『もう使わないので、誰かもらってくれる人はいませんか?』と情報提供している。メーリングリストでは、逆に『こういう物がほしいんだけど、誰かあまっていない?』といった提供依頼の情報が流れてくることもある。ぐるぐる関係の情報だけでなく、月に1度は当月の行事予定を配信したりと、地域のコミュニケーションツールになっているという。

“残ったものは必ず持ちかえる”ことが唯一のルール

『ぐるぐる交換市』の会場では、誰かが常在しているわけではない。相浦さんも、鍵の開け閉めをしたあとは青空の下で話し込んだり子どもと遊んだりしている。用事を済ませるために出かけることもあるから、基本的に置き放しの無人状態で自由に物色するシステムだ。

「境内には公園も併設されていますから、子どもを他のお母さんに預けている間、お母さんがゆっくり見ていくこともできます。ベンチもあるので、朝から来て、ブラブラ見ながらおしゃべりしたり、お弁当持参でゆったりと過ごしたあと、午後に帰っていくといった時間の過ごし方もできます」

『ぐるぐる交換市』の唯一のルールは、残ったものは必ず持ちかえるということ。

「持ってきた物で、もらい手が見つからずに残ったものは、持ってきた人が必ず引き取るというお約束をさせていただいています。そうしないと、結局は放ったらかしになって、誰かが処分しなくてはならなくなってしまいます。出品者はメール等で募っているので、誰が出品するのかは把握できているんです。受付簿をつくっておいて、持込日と撤収日の欄に日付を記入してもらい、出品の状況がわかるようと、そんな形での管理はしています。撤収のときには、会場全体を見回して、自分の持ってきたものが別のところに紛れていないかを確認してもらいます。子どもたちが来ておもちゃなんかで遊んだりして、最初の置き場とは違うところに置かれていることもあります。取りこぼしのないように、持ってきた人が責任を持って持ち帰ってもらうのです。これまで特にトラブルもありません」

搬入も、最初からすべて集まってスタートするわけではなく、それぞれが都合のよいタイミングで持ち込んでくる。今回、2013年秋の開催は、10月17日(木)から20日(日)までの4日間の開催だったから、初日の朝は時間が取れず昼から持ってくる人、勤め人で平日は仕事があって動けないから土曜日の朝に持ち込む人などさまざまだった。その分、常に新しい物が補充されることになり、一方的に品揃えが寂しくなっていくというわけでもない。

消費社会へのアンチテーゼとしての『ぐるぐる交換市』

街を歩いていると、まだ使えるのに捨てられているものが多いことに気付くと、相浦さんは話す。

「子どもの幼稚園の送り迎えで自転車に乗って走っていると、いくつもの町会をまたいで移動するので、毎日、いろんなところでゴミの回収があるんです。ここは今日は不燃物の日だ、別のところは別の日が回収日だ…という具合に。そうすると、本当にいろんな物が捨ててあるのを目にします。結構、まだ使えそうな物もいっぱいあって。特にマンションの前のゴミ置き場は種類も量も多いですね。必要でなくなったらどんどん捨てて、また次の物を買っていく生活。経済ってそういうふうに回っていくんだなと妙なところに感心しちゃいます」

一方で、谷根千地域には、よく自宅の門の前などで、不要品をダンボールなどに詰めて『ご自由にお持ちください』と出していることも多いという。

「特にここ数年、私自身が子育てをしていて日中に街中を歩き回ることが多くなったから目につくのかも知れませんが、街のあちこちで、特にに引っ越しだとかいうのでもなくて置いているようなんです。それもしばらくするとなくなっていくので、結構持って行く人もいるんですね。そんな地域のつながりというか関係性がここ谷根千には残っているんだなと感じます」

相浦さんが谷中に移り住んできて、近所づきあいなど地域のコミュニケーションができてくるようになって、その楽しさや覚悟していたほど面倒でもなかったことを実感するようになった。自分でも地域にできることがないかと、近所の掃除をすることもある。

「そんな地域のつながりって、本来は当たり前のことだと思うんです。ない方がおかしな世界ですよね。でも、今の世の中、それを煩わしいと思う人も少なくありません。子育てをしている世代でも、他人に頼らない、他人を当てにしないと関わりを持たずに暮らしていこうとする人たちも今は多いですよね。でも、なんでかこの地域に住む私たちはつながって、なんでか好きなことを勝手にやるようになって、楽しい日々を送っているんです。変な親子グループですよね」

『ぐるぐる交換市』は、相浦さん自身がやりたいから毎回、広く声をかけて参加を呼び掛ける。顔見知りの人が出品してくれたり、人づてに新しい人が参加してくれたりして、“ぐるぐる”の輪は広がりを見せている。皆、家の中に物があふれているんだなと思いつつ、今後も変わらず企画していきたいと笑顔を見せる相浦さんだ。