【第52回】森を育ててきた先人たちの思いと苦労を引き継ぐ ~森を買って、自由に山を駆けめぐる、みんなの森運動(一般財団法人みんなの森財団)

2014.08.20

森林ボランティアの活動に魅入られる都市住民たち

戦後の拡大造林政策によって盛んに植えられたスギ・ヒノキの森林は、安価な輸入材の増加に伴って売り先が縮小し、次第に放置されるようになって荒廃が進行してきた。そんな森林の現状を憂い、“できることからやろう”と始まったのが、都市住民を主体とした森林ボランティアの活動。遡ること15年ほど前のことだった。

終日机の前に座ってパソコンに向き合うデスクワークやビルの谷間を歩き回る営業活動などに従事する都市部のオフィスワーカーが、週末などを中心に、森に入って作業に没頭する。思い切り体を動かす爽快感とともに社会への貢献を実感する活動への充実感などもあるのか、林野庁の発表によると、平成12年に581団体だった森林ボランティアグループは、平成25年4月の調査では3,060団体と大きく伸びている※1。

みんなの森財団事務局長の堀内拓馬さんも、そんな森林ボランティアの活動に魅入られた、都市住民の一人だ。ただ、森に関わるきっかけは、ビジネスチャンスを求めてということがより現代的といえる。

「もともとIT関係の会社を2人でやっていたのですが、受託仕事で追われるよりも自分たちの裁量でできる仕事をしたいと思っていました。目をつけたのがカーボンオフセット。みんなの森は2010年5月に財団として登記していますから、ちょうど丸3年が経っていますが、さらにその3年ほど前に思いついて、森の現状を調べ始めたのです。そうするうちに森林ボランティアという活動を知るようになり、ある団体の活動に顔を出すようになりました。次第にのめり込んでいって、いつしかビジネスのことはどこかに行ってしまいました。元は山梨出身で子どもの頃から自然体験をしてきましたし、学生時代はカナダの山の中で暮らしていました。久しぶりに山の自然に触れて楽しかったし、なにより山に関わるいろんな人との出会いが本当に魅力的でした」

森を買って、自由に活動できる自分たちのフィールドを持つ

都市住民が主体となって進める森林ボランティアの活動では、多くの場合、フィールドとなる森は協定を締結した公有林等だったり、口約束で借りた民有地だったりする。中にはきちんと賃貸契約や分収林※2契約を結んでいるケースもあるが、いずれにしろ活動主体のボランティアとは別に山林所有者がいるケースがほとんどだ。そもそも森林ボランティアの発端が、手入れを放棄されて荒廃する森林を何とかしたいと立ち上がった活動だったからともいえる。

これら老舗の森林ボランティア団体と比べると、みんなの森の活動は2010年のスタートと、まだその歴史は浅い。浅いものの──いや、むしろ浅いがゆえに──、他の団体にはない大きな特徴を持つ。それが、団体名「みんなの森財団」が示す通り、団体の財産でもある森を所有し、活動している点だ。

「森林ボランティアを始めて、森が荒廃している現状を目の当たりにした時、これって人手とお金があれば解決できるんじゃないかなと思ったんですね。今思うと無謀な考えですが、当時はよくわかっていなかったんです。それで、今財団の理事長をお願いしている花咲き村の園田安男さん※3に相談に行ったら、園田さんもおもしろがってくれて、『だったら、山、買っちゃうか?』と言うんです。今思うと“騙された”わけなんですが、当時はあまり深く考えることもなく、ホイホイと乗ってしまったのが、みんなの森財団の発足につながりました。私自身、山仕事も好きですが、それよりも山の自然を感じ、思いを共にする人たちに出会ったり、語り合ったりすることが好きで活動に参加していましたから、自分たちの森を持つことができれば、より自由な活動の広がりができると、最初はそのくらいの考えでした」

当時、森に関わり始めたばかりの堀内さんと、もう何十年も森に関わってきた園田さんとの経験の差はとてつもなく大きかった。そのギャップを園田さんなりの表現で埋めてくれたのが、『買っちゃえば』という一言だったという。まるで予想もしていなかった、思いもかけないセンセーショナルなものだったと堀内さんは振り返る。

森林ボランティアのほとんどが、前述のとおり、借地で活動している。任意の団体として、退職した人たちが中心になって、老後の楽しみという以上に、新たな“仕事”として、社会のためにもなるし、自分も楽しいからと活動している。ただ、そんな年代の人たちだから、森を購入して責任を持って面倒見ようと思っても、5年後10年後に自分がどうなっているかわからない。任意団体だと、会の財産といっても責任の所在があいまいになる。それよりは、制約はあっても借地の中で活動している方が山仕事に専念できる。

借りている土地ゆえの制約は多いが、中でももっともきついのが、火が焚けないこと。冬場に作業した後、火を起こせないのは本当にきついと堀内さんは実感を込めて言う。

森の中で火を焚く。山火事の心配などもあって公有地では禁止されていることも多い。

また、山主さんの多くは、かつて苦労して商売のために森の整備をしてきた人たちだから、今やまったく金銭的に報われないこの大変な山の仕事を無償のボランティアとしてやろうという都会からやってきた人たちの気がしれない。活動を始めるときに、そうした意識のギャップを丁寧に埋めていくことができれば、気持ちよく活動ができるものの、山仕事がしたいと思って自分たちの作業に没頭しているとついつい山主さんたちの気持ちを忘れがちになる。堀内さんたちも、かつて3年ほどかけて整備してきた森から出ていかざるを得なくなった経験があった。いわゆる裏年※4でタケノコがあまり採れなかったある年に、“あいつらが山に入っているからタケノコが採れなくなった”と理不尽な見られ方をされた結果だった。

人の土地を借りた活動の制約に窮屈さを感じていたからこそ、“自分たちの森を持つ”ことに対してワクワクするような可能性の広がりを覚えた。当時、堀内さんのまわりにいた人たちにとっても魅力的な響きを持って受け入れられたという。

ありふれた森でも、自分たちの発想と創造によってここまでできるということを示したい

現在、みんなの森では、3つの森をフィールドに活動している。それぞれ『景観の森』『冒険の森』『銀の森』と名付けて、めざす整備の方向性を描いている。

『景観の森』(0.81ha)は、スギ・ヒノキを伐採して広葉樹を植え、多様な樹々が生い茂る美しい森に生まれ変わらせようというもの。花を愛で、香りを味わう、四季折々の自然を満喫する癒しの森をめざしている。花粉症対策を目的とした東京都「色彩豊かな森事業」※5を活用しながら整備している。

景観の森。スギ・ヒノキを伐って、広葉樹の森にする計画だ。

『冒険の森』(約2ha)では、子どもも大人もみんなが自由に駆け回れる森づくりをめざす。エリア内には沢や滝などの水場もあり、散策路やキャンプ場を整備し、岩登りやツリーハウス作りなど、様々な森との遊び方を提供していく。

冒険の森。沢あり、滝あり。岩登りなどもできる。

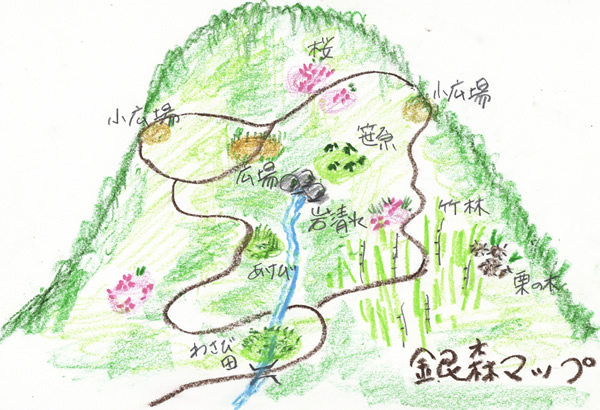

『銀の森』(1ha)のコンセプトは、シニアのための、憩いの森。ゆったりとした作業をしながら、森の空気に癒され、季節ごとに変化する森の風景を楽しむと同時に、沢ではワサビ、周辺にはミョウガ、明るい場所にはワラビなどの山菜を育てていく、お楽しみ企画も用意。多様な樹種の広葉樹があることから、樹木が学べる森としての活用も計画している。

銀の森は、入り口に孟宗竹林、その上にマダケの竹林がある。

3つの森のビジョンを描いた図 ※クリックで拡大表示します

これらの森は、しかし特別な希少性や価値があるわけでは必ずしもない。

森を買う運動というと、これまでにもトラスト運動※6などがある。その対象となる森や土地は、生物多様性の観点から他に類をみない重要性があったり、希少種の生息地になっていたりするところが中心で、そうした環境を保護することを目的として買い取っていくわけだ。

一方、みんなの森で購入した森は、東京近郊のありふれたスギ・ヒノキの植林地。植林地のままの状態で保全していくのでも、経済林として整備していくのでもなく、放棄された森を自由に遊びつくすための場として活用していくのが目的。その活用の方法も、みんなでアイデアを出し合っていっしょにつくりあげていく。そんな森づくりの取り組みに挑戦できるような森との関わり方を模索していこうという辺りがユニークだ。

タケノコや山菜などを山で調理。さらは、半割にした竹だ。窯で炊いた混ぜご飯も美味!

「景観の森では、スギ・ヒノキの林を伐採して広葉樹の森にしようと計画していますから、普通だったらある程度伐採して、広葉樹の木を植えていきます。ところがこの森で一番多く残したのは何かというと、タラの木なんです。そう、タラの芽を採るためです。一面伐採されている中にタラだけが残っているのですが、それによって作業の効率は非常に悪くなっています。このタラさえ切っちゃえれば、太い木を下におろすのにそのまままっすぐおろしていけるのに、いったん横に避けて下ろさないとならない、とか。でも、それも良しなんです。つい先日には、山菜祭りを開催して、タラの芽をはじめ、山の恵みを食べました。そうやって、自由に楽しむ森づくりをしていこうというのが、みんなの森の活動なのです」

そんな森づくりをめざすうえで大事にしていることがあると堀内さんは言う。

「子どもたちに、何でもできる自由な体験をさせてあげたいんです。今の子たちって、小学校の小さい学年からすごく現実的だし、それこそ大人とも対等な対話ができるんですよね。それはいい面もあるんですけど、社会を変えていくようなとんでもない力は生まれてこない気がするんです。現実的で、醒めているから、本気で“空を飛ぶぞ!”みたいなめちゃくちゃな空想を大人になるまで持ち続けるような子が出てくる社会にはなっていない。だからこそ、子どもたちが自由にできる環境が身近にあるようにしたいし、そんな場の一つとして、みんなの森が機能できるとうれしいですね」